初中生物学课程培育学生社会责任意识的策略研究论文

2024-10-14 11:03:30 来源: 作者:liziwei

摘要:社会责任是生物学教学过程中一个重要的培养目标。本文旨在探讨和研究如何在初中生物课程中培育学生的社会责任,提出基于课程教育,从生活切入,关注社会;基于环境认识,树立环保意识,善待生命,基于新闻热点,引导学生相信科学,探究实践三个对策。通过生物课程引导学生从现实生活出发,关注生活细节,触发学生思考与生物相关的社会问题。利用案例和生物学知识,引导学生了解科学实验的伦理规范和科学道德,培养正确的科学态度,渗透社会责任教育,促使学生在学习中树立社会责任意识。

摘要:社会责任是生物学教学过程中一个重要的培养目标。本文旨在探讨和研究如何在初中生物课程中培育学生的社会责任,提出基于课程教育,从生活切入,关注社会;基于环境认识,树立环保意识,善待生命,基于新闻热点,引导学生相信科学,探究实践三个对策。通过生物课程引导学生从现实生活出发,关注生活细节,触发学生思考与生物相关的社会问题。利用案例和生物学知识,引导学生了解科学实验的伦理规范和科学道德,培养正确的科学态度,渗透社会责任教育,促使学生在学习中树立社会责任意识。

关键词:初中生物社会责任生态环保疾病预防

随着教育改革的深入推进,越来越多的教育方式被用于实践。《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确要求,让学生能够深刻理解和应用重要的生物学概念,发展核心素养。新课标指出,学生通过本课程学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是生物学课程育人价值的集中体现,主要包括生命观念、科学思维、探究实践、态度责任。社会责任作为其核心素养之一“态度责任”中的重要内容,是学生联接社会的重要节点。

生物学作为当下应用广泛、涉及知识面丰富的学科之一,其中社会责任核心素养主要表现在让学生形成相信科学、善待生命、环境友好、促进健康、造福人类的态度和价值观,有助于初中生建立科学的价值观,破除伪科学,形成生态圈意识、保护环境、关爱生命等重要意识。

一、基于课程教育,从生活切入,关注社会

以人教版七年级上册第三单元“生物圈中的绿色植物”第二章“第二节植株的生长”为例,教师用“春种一粒粟,秋收万颗子”诗句切入,通过这句诗,可以引发学生对于种子播种和生长奇迹的兴趣,并组织一次实际的种植活动,让学生亲手播种并观察种子的生长过程。在学习的过程中,教师对学生的能力培养主要集中在通过观察识别种子的结构,掌握科学观察的一般步骤,以便在未来的学习和研究中应用这些技能。同时,教学不应仅仅局限于理论知识的传授,还应结合实际生活,引导学生关注社会环境。为此,教师可以借助政策,帮助学生建立粮食安全和社会责任的概念。例如,教师可以展示一些关于粮食生产的资料,如一颗种子如何逐步成长为茂盛的稻田,并借此机会展开讨论,让学生思考粮食从田间到餐桌所经历的过程以及个人和社会在整个链条中的角色。此时,教师可以提供一些关于粮食生产和消费的数据,比如,介绍我国年度粮食产量,以及全球粮食安全形势等。通过对比分析,学生能够直观感受到粮食的宝贵,以及保障粮食安全的复杂性和紧迫性。

为了更进一步强化学生的社会责任意识,教师还要结合政策阐明:要保证粮食安全,必须保证耕地红线。引导学生去践行社会责任,关注粮食安全,拒绝浪费,养成节约粮食的好习惯。如果条件允许,教师可以组织学生参观农田、农科院所或农业博物馆,让学生直观了解粮食种植、收获及科研过程,感受粮食生产的艰辛。通过在学校种植植物、开展“稻田中的课堂”等活动,让学生亲自体验耕种、管理及收获的过程,增强对粮食生产的尊重。学校还可以开展“珍惜每一粒粮食”的宣传活动,通过海报设计、征文比赛等形式,倡导节约粮食,组织学生对学校食堂或家庭的食物浪费情况进行调查,并基于调查结果提出减少浪费的建议;鼓励学生撰写关于粮食安全的倡议书,并在班级或学校层面发起节约粮食的承诺活动。通过上述方法,教师不仅能够帮助学生认识到保护耕地、确保粮食安全的重要性,还能够激发学生的社会责任感,引导学生在实际生活中践行节约粮食,从而为维护国家粮食安全做出贡献。

二、基于环境认识,树立环保意识,善待生命

地球不仅是人类的家园,也是整个生物界共同的家园。因此,教师要引导学生树立人与自然和谐共生的可持续发展理念,让学生在学习中理解和认识到生态环境的重要性。以人教版七年级上册第一单元“生物和生物圈”为例,教学目标主要包括:教学过程注重学生科学研究方法培养、综合能力培养,通过组织学生进行各种实践活动,提升学生的调查、联系、资料分析等科学素养和创新精神;使学生能够有意识地去保护生态环境,提高环保、生态平衡意识。对此,教师可以开展以“神奇动物在哪里”为主题的自主讨论活动,让学生分组调查不同生态系统中的特有物种,了解它们的习性、生存条件和面临的威胁,并扮演环保人士、生物学家或当地社区成员的角色,讨论如何平衡经济发展与环境保护的关系。通过这种活动,学生不仅学会如何获取和分析信息,还能对生物多样性有更深刻的认识,更好地理解环境问题的复杂性和紧迫性。教师可以让学生通过网络、图书馆等资源去收集濒危物种的信息,引导学生树立环保意识和生态平衡意识。随后,教师将课程主题进行升华,引申到生物多样性的保护上—生物的多样性是保证生态圈稳定的重要基础,只有生态物种多样性的层次得到了保证,才能够保证生态圈的稳定。同时,针对保护策略,引申到环境污染和生态平衡保护上,教师可以向学生展示哪些环境污染和生态恶化情况造成了生物的濒危和灭绝,并提问:“我们生活中的哪些做法是污染环境的?”进而引导学生思考,树立正确的环保意识、生态保护意识。除此之外,教师还要让学生记录自己在一段时间内的环保行为和思考,如何在学习、生活中践行环保理念,提高个人对环境的责任感。学校要组织学生参与社区环保活动,让学生在实际行动中体验环保的重要性,并感受到自己对社会的贡献。通过以上方法和活动,教师可以培育学生的科学素养、创新精神、环保意识,帮助学生深刻理解生物多样性和生态平衡重要性,并在日常生活中践行环保行为。

三、基于新闻热点,引导学生相信科学,探究实践

教师可以以当下最新的生物学新闻热点为切入点,让学生了解我国的生物科学发展水平,了解国家科技实力,认识到学以致用的重要性。教师不能局限于新闻热点表面,而是要结合教材内容,引导学生进行多方面思考和探索,寻找新闻背后蕴含的知识点;帮助学生在已有知识框架下理解新信息。教师可以收集与生物学相关的新闻热点,如新物种发现、基因编辑技术突破、生态环境保护进展等,将这些信息融入课堂教学中,给学生提供最新的科学动态。针对某个具体的生物学新闻热点,如转基因食品的争议等,组织学生进行小组讨论或辩论,让学生从不同角度分析问题,锻炼学生的批判性思维和表达能力。

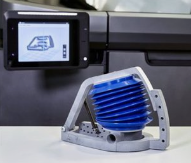

在讲解“人体的呼吸”章节“肺部气体交换”一课时,教师可以出示我国应用“3D打印”技术直观形象地展示肺炎病患的肺部情况的新闻。在病情发展过程中,通过直观的肺部变化,能够感知到病情的好转或恶化,用来评估病患的身体状况,远胜于传统的二维CT拍片技术,在医疗和科研发展中具有很高的价值。这样生动的生物科学技术背后是科研人员不屈的奋斗精神。这既能够让学生感知到我国医疗技术的飞速发展,也能够让学生树立起正确的社会责任感,相信科学,奉献社会。教师还要鼓励学生撰写科学日志或博客,记录自己对科学新闻的思考和学习过程,培养写作能力。通过讨论生物学新闻事件对人类及社会的影响,引导学生思考科学伦理、社会责任和价值观。教师在课上还可以设立针对特定新闻话题的创新挑战赛,鼓励学生团队设计解决方案或发明新产品,提倡学以致用和创新精神。这不仅能够激发学生的学习兴趣,还能帮助学生建立科学的世界观,培育其成为具有批判性思维和创新能力的现代公民。

四、结语

生物科学是自然科学的基础,与生活息息相关。社会责任是学生生物学核心素养中的重要组成部分。生物教师要引导学生从实际生活出发,关注生活细节,结合案例,渗透社会责任教育,培养学生的社会责任意识,更加注重情感价值、科学观念、社会担当等方面的教育,培养具有社会担当和责任意识的时代新人。

参考文献:

[1]赵新月,李金亭.在初中生物学教学中培养社会责任的策略[J].中学生物教学,2022(24):32-33.

[2]侯艳.在初中生物学主题式教学中渗透社会责任教育—以“人体内的废物排入环境”为例[J].中学教学参考,2022(30):16-18.

[3]徐婷.指向核心素养的初中生物学原创命题研究[J].生物学通报,2022,57(9):44-50.

[4]马丹.基于社会责任素养的主题式教学实践研究[J].中学生物教学,2022(29):53-56.