产教融合背景下高职电气自动化技术专业人才培养模式研究论文

2024-10-09 11:57:00 来源: 作者:dingchenxi

摘要:针对我国高职电气自动化技术专业人才培养过程中存在的一些问题,将产教融合作为育人模式改革的核心理念加以推进,立足区域经济对发展型、复合型、创新型技术岗位人才的需求,选取典型的工作项目作为教学载体,与行业龙头企业紧密合作,共同构建模块化、能力递进式的课程体系。

摘要:针对我国高职电气自动化技术专业人才培养过程中存在的一些问题,将产教融合作为育人模式改革的核心理念加以推进,立足区域经济对发展型、复合型、创新型技术岗位人才的需求,选取典型的工作项目作为教学载体,与行业龙头企业紧密合作,共同构建模块化、能力递进式的课程体系。同时,以1+X职业技能等级证书标准中的能力和素养要求为导向,对教学内容进行整合和优化,旨在促进高职电气自动化技术专业人才培养模式改革,提高技术技能人才的培养质量。

关键词:人才培养;产教融合;电气自动化技术;模块化课程

一、高职电气自动化技术专业人才培养模式的研究现状

人才培养模式作为职业教育人力资源开发与配置的核心手段,在政策文本中经历了渐进式的内涵演变[1]。最初,人才培养模式侧重于融合工学,随后逐步发展为校企合作,如今正朝着产教融合的方向不断深化。这一演变过程反映了语义内涵的逐步深化,体现出产业与教育之间的互动性日益增强,二者之间的联系也愈发稳固。近十年,学界和高职院校对人才培养模式进行了大规模探索,实践导向的人才培养模式逐渐得到了认可,对课程体系的改革有着明确的指向性。但目前,高职电气自动化技术专业培养的学生还不能很好地满足国家和社会对发展型、复合型、创新型高素质技术技能人才的要求[2]。关于高职电气自动化技术专业人才培养模式的研究现状,主要体现在四个方面。

第一,因我国经济、教育发展的不均衡,高职院校电气自动化技术专业人才培养模式存在地区差异,且生源层次多样。针对这些差异,如何制定科学、适宜的人才培养方案尚待深入研究。

第二,校企在人才培养目标上存在认知差异,合作育人效果不明显,企业主体作用发挥不足,利益关系失衡,合作共赢的育人机制仍需探索。

第三,针对电气自动化技术专业课程与职业资格、岗位能力有效对接的研究不足,尚无法指导实践,且关于专业人才培养方向、核心竞争力和培养规格的系统研究尚未开展。

第四,新技术、新工艺和新规范融入专业教学的实践仍在摸索中,基于产教融合的课程体系改革路径与方法缺乏实践研究,特别是对接智能制造高端装备领域的教学改革亟须推进[3]。

基于相关研究,本文以产教融合为核心理念,基于区域经济对电气自动化技术岗位人才需求的特点,与业界龙头企业展开密切合作,构建“1+2+3”专业群协同发展模式,将企业的典型工作内容作为教学的基础,构建“五维一体”大思政育人格局,共同打造“1平台+5模块+N项目”模块化、能力递进式的课程体系,以1+X职业技能等级证书标准和职业技能大赛的要求为指导,重新设计课程内容,旨在提升技术技能人才的培养水平,促进“岗课赛证”的有机融合,提升专业群的综合育人水平,为区域经济发展提供专业人才支撑。

二、构建“1+2+3”专业群协同发展模式

学校紧密对接区域产业集群,着力打造了适应产业链、岗位群发展需求的10个校级专业群,其中5个专业群已立项为省级高水平专业群,并构建了“1+2+3”专业群协同发展的新形态。其中,“1”是指1个核心专业,核心专业通过“以强带弱”或“强强联合”进行专业群的整合和建设,共建1套专业群人才培养方案;“2”是指学校和企业两个技术技能人才的供求主体,依托校企共建的国家级示范性职教集团、校企协同育人联盟、产教融合育训平台,建设先进技术协同创新中心、省级大学生校外实训基地、现代产业学院等产教融合基地,校企合作开展国家级职业教育专业教学资源库、省级精品在线课程、数字化教学资源体系建设,构建基于专业群的校企育人共同体;“3”是指“基地+资源+师资”的融合发展模式[4],紧紧围绕产业发展,整合产教资源,深化“基地+资源+师资”的有机融合,以提高企业需求与教育供给之间的契合度,提升专业人才培养的有效性和针对性。

三、构建“五维一体”大思政育人格局

邀请国家省市劳模、大城工匠、非遗传承人和优秀校友等进校园开展讲座,旨在弘扬劳模精神、工匠精神、非遗精神和校友文化,并与专业精神融合,构建“五维一体”大思政育人格局[5]。

劳模的奋斗精神和工作态度,可让学生认识到爱岗敬业的力量,培养勤劳务实的品质。大城工匠则展示了精益求精、匠心独运的工匠精神,可以激励学生注重专业技能培养,追求卓越。非遗传承人开展的讲座可向学生弘扬中华优秀传统文化,激发学生对中华优秀传统文化的热爱与保护意识。优秀校友的分享则可让学生汲取成长经验与智慧,勇于拼搏,树立正确的世界观、人生观、价值观。

这种“五维一体”大思政育人格局,不仅可以促进学生的全面发展,更将思政工作融入教育教学全过程,为学生提供了多元化的学习资源,为学生成长提供了坚实的思想政治保障。以“五维一体”精神为引领,协同育人,将思政工作融入教学各环节,可实现立德树人、育人育才相统一,为培养全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

四、“产教融合、双元育人”人才培养模式创新的研究与实践

以培养发展型、复合型、创新型高素质电气自动化技术专业人才为目的,构建实践导向的人才培养模式,重点在于基于校企合作、产教融合理念对接职业标准的课程体系建设和人才培养探索。

(一)探索“四共同”校企双元人才培养模式

在电气自动化技术专业群的建设中,形成了可复制、可推广的共同建设产教融合平台、共同开发专业教学标准、共同建设专业师资队伍、共同实施教学的“四共同”校企双元人才培养模式。

首先,学校和企业共同建设了产业学院、校外实践基地、技术创新中心、大师工作室等产教融合平台。这些平台不仅为学生提供了开展实践培训的场所,还为企业提供了人才培养的渠道,促进了校企之间的深度合作和资源共享。其次,通过研究毕业生职业生涯发展路径、制定人才培养方案、重构课程体系、制定课程标准、开发课程资源等方式,学校与企业共同制定了专业教学标准,确保教学内容与行业需求紧密结合,提高了教学质量和人才培养的针对性。再次,学校与企业共建专兼结合团队,通过组建双导师教研工作室、共建“双师型”教师培训基地、互聘共享师资等方式,共同建设专业师资队伍,有效促进了学校师资队伍的专业化和实践能力的提升,也有利于企业内部员工的专业技能提升和教学能力培养。最后,通过现代学徒制培养、双导师教学、模块化教学改革、项目式教学、大思政教学等方式,学校与企业共同实施教学,将理论知识与实际工作相结合,培养学生的实践能力、创新能力和团队合作精神[6]。

“四共同”校企双元人才培养模式是一种富有活力和创新性的人才培养模式,不仅促进了学校与企业之间的深度合作,还有效提升了人才培养质量,为电气自动化技术专业群的发展注入了新的活力和动力。

(二)设计“1平台+5模块+N项目”模块化课程体系

在电气自动化技术专业的人才培养过程中,探索了将思政教育贯穿人才培养全过程、基于产教深度融合的“1平台+5模块+N项目”课程体系。借鉴德国先进的职业教育理念,根据国内职业教育特点,与知名制造企业合作,深化“产教融合、双元育人”的人才培养模式,推进校企深度合作。建设由思政教育和素质教育组成的公共基础平台,将思政教育贯穿人才培养全过程。紧密对接智能制造装备产业链中的自动控制系统安装与调试、工业机器人系统集成与应用、机电设备安装与运维等产业核心岗位群,借鉴生产运营管理模式,以制造过程与产品服务过程所需的知识技能为出发点,对现有的专业基础课、专业核心课和实训课程等专业能力课程进行模块化设计,并将运动控制系统开发与应用职业技能等级证书标准、工业机器人应用编程职业技能等级证书标准等融入课程内容,设置5个技能模块。对接自动控制系统安装与调试、工业机器人系统集成与应用等职业岗位需求,建设N个企业项目培训包。总之,校企双方携手合作,共同设计人才培养方案,将行业前沿的新技术、新工艺和新规范融入课程标准与教学内容。同时,注重将职业技能等级证书标准相关内容有机融入课程教学,实现书证深度融通,提升学生的综合素质和职业能力。

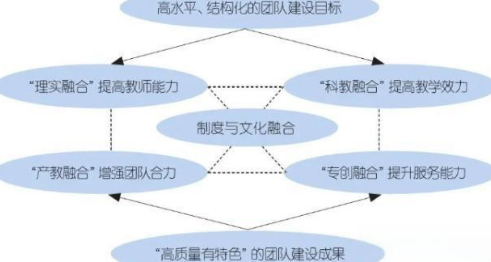

(三)“六路径”提升团队教师能力

在提升团队教师能力的实践中,创新性地实施“六路径”模式,以强化教师的3大核心能力。这一模式包括师德素养、培训研修、教学教研、企业实践、技术服务及科教融汇6条路径,可全方位提升教师能力。

师德素养与培训研修路径,重在培养教师正确的世界观、人生观、价值观,优化教师的专业知识,提升教师的职业素养和文化素质,确保教师能够高质量地完成教书育人使命。教学教研与企业实践路径,主要聚焦于提高教师的教学水平和研究能力,促使教师通过深入参与教学研究和实践,探索创新教学方法,提升教学质量。技术服务与科教融汇路径,鼓励教师参与科技开发、社会服务等活动,强化工程实践能力,推动理论与实践的深度融合。

这6条路径相互补充、相互促进,共同构建了一个立体化的教师能力提升体系,推动教师队伍向专业化、学术化、创新化方向发展。这不仅有助于提高教育教学质量,更能满足社会对高素质人才的需求,推动教育事业的可持续发展。

(四)“岗课赛证”有机结合,提升专业群综合育人水平

首先,对接职业标准,完善专业标准。与协作共同体合作,与行业龙头企业、高精尖技术企业、技术成长型企业进行深度研讨,研制出电气自动化技术专业毕业生“3个岗位类别、6个层级发展”的职业生涯发展路径,构建了从工作项目到工作任务,再到职业能力的链路图,形成了“聚焦支柱、汇集新兴、产学融通”的人才培养模式。建设以立德树人为核心,以“德技一体、育训一体、学研一体、教赛一体”为理念的学历教育和职业教育相结合的育人模式。根据地方经济发展和产业结构特征,邀请企业专家共同研讨设计和精准制定支撑区域经济发展所需的现代学徒制等人才培养方案,不断调整和优化课程内容,加强产教深度融合。

其次,针对智能制造装备产业链的核心岗位,以职业技能大赛为抓手,将相关证书的知识点融入课程模块,制定培训教学标准。同时,在课程内容中纳入新技术、新工艺、新规范,实现课岗、课证、课赛的融合,为培养高素质技术技能人才提供有力保障。这一举措旨在培养发展型、复合型、创新型人才,满足区域经济发展需求。

综上所述,通过借鉴国际先进人才培养机制、模式,开展“校企合作,产教融合”的人才培养模式实践,基于区域经济对发展型、复合型、创新型技术岗位人才的需求,选取企业典型工作项目作为教学载体,联手行业企业共同构建一套模块化、能力递进式的课程体系,以1+X职业技能等级证书标准中的能力与素养要求为导向,对教学内容进行了重构。这一创新实践不仅显著提升了电气自动化技术专业人才的培养质量,还赢得了社会的广泛认可与赞誉,具有极高的推广与借鉴价值。通过这项实践,学校不仅有效地满足了社会对发展型、复合型、创新型人才的需求,也为人才培养提供了一种新的模式和思路。该模式不仅适用于技术类专业,也具有一定的借鉴性,对于推动我国高等职业教育的创新发展具有重要意义。

参考文献:

[1]白智峰,刘继修,边海宁,等.新时代智能制造与产教融合生态体系下高职电气自动化技术专业人才培养模式研究[J].中国新通信,2020(24):157-158.

[2]龙志文,张帆,李光辉,等.电气自动化技术专业“3C→E人才培养模式”的构建与实践[J].中国职业技术教育,2015(11):30-36.

[3]路晓丽,朱倩.产教融合型企业参与技术技能人才培养的模式、困境与优化路径[J].教育与职业,2023(24):50-56.

[4]杨连福.专业群建设的思考:以电气自动化技术专业群为例[J].教育教学论坛,2023(47):61-64.

[5]胡韶华,范奇恒,熊飞,等.基于“一核心、两层级、三融合”的自动化专业人才培养模式创新与实践[J].职业技术教育,2018(2):31-34.

[6]姚年春,何玉林,张闽.智能制造背景下高职电气自动化专业人才培养模式的创新研究[J].职业技术,2024(3):1-9.