职业本科工程力学课程建设研究与探索论文

2024-06-29 10:59:08 来源: 作者:zhoudanni

摘要:本科层次职业教育人才培养的目标是培养能解决实际复杂问题的技术型人才,而实现这一目标的关键是建设职业本科应用型课程。作为工科类专业的重要基础课程,工程力学兼具理论性和实用性。因此,主要针对当前工程力学课程教学中存在的问题,在保证教学质量、提高教学效率、提高学生的学习兴趣和主动性,以及培养高素质技术技能型人才的前提下,从课程思政、教学内容、教学方法、考核方式、学习改进方面入手,对工程力学课程进行建设,旨在形成适合职业本科学生学情的教学新模式及完整的教学资源。

摘要:本科层次职业教育人才培养的目标是培养能解决实际复杂问题的技术型人才,而实现这一目标的关键是建设职业本科应用型课程。作为工科类专业的重要基础课程,工程力学兼具理论性和实用性。因此,主要针对当前工程力学课程教学中存在的问题,在保证教学质量、提高教学效率、提高学生的学习兴趣和主动性,以及培养高素质技术技能型人才的前提下,从课程思政、教学内容、教学方法、考核方式、学习改进方面入手,对工程力学课程进行建设,旨在形成适合职业本科学生学情的教学新模式及完整的教学资源。

关键词:工程力学;课程建设;课程思政;教学改革

构建现代职业教育体系离不开发展职业本科教育,在当前教育背景下如何更好、更快地推进职业本科教育的落地已成为高等职业院校的紧要任务之一。教育体系的改变势必会导致高等职业院校人才培养模式的改变,人才培养模式的改变又会进一步影响到专业课程的改革。工程力学是一门重要的专业基础课程,学习本课程,可为学生后续的专业课程学习及将来解决实际工程问题打好基础。工程力学应用广泛,在航空航天技术应用、机械结构设计、高速铁路建设、大型桥梁设计、多功能材料研发等领域具有关键作用。在职业本科教育如火如荼发展的背景下,认真建设具有职业本科特点、理论结合实践、以岗位群为导向、以职业能力为主线的符合职业本科发展的工程力学教学内容,具有十分重要的教育意义和社会意义[1]。

一、当前工程力学课程教学中存在的问题

(一)课程教学缺乏对思政元素的融入

传统的工程力学课程教学缺乏课程思政元素的融入,达不到更深层次立德树人的作用。比如,部分教师在讲述基本概念时,只简单给出定义,让学生从字面意思理解其含义,没有进行思政层面的延伸;讲述受力分析时,只讲述受力分析的方法及应用,没有延伸到实际工程中受力分析错位引发的后果,以及只有正确的受力分析及受力计算才能设计出合理的结构,从而推动技术进步以及国民经济的发展。基于此,课程教学难以激发学生的学习兴趣及动力,也难以激发学生的爱国情怀。

(二)教学内容没有结合工程实际

工程力学教材内容注重理论知识的编排以及公式推导证明和计算,工程实例较少,这导致学生在遇到实际问题时,不能对理论知识进行正确应用。即便是教师在课上反复强调的工程应用方法,学生也会有一种云里雾里的感觉。每年课程结束,学生普遍反映工程力学抽象、难学。同时,较多的数学知识及理论计算也会让学生望而生畏,产生畏难心理。

(三)课时少且教学方法传统

以西安汽车职业大学为例,当前工程力学课程学时为32学时,课程内容包括理论力学和材料力学等,内容较多,无法在有限的学时内全部讲授完;教学过程以“填鸭式”教学为主,教学方法较为传统,难以提高学生的学习兴趣;课程知识点繁多、理论性强且课时少,导致教师讲授节奏快,部分学生跟不上,无法很好地理解课程内容;一节课与下节课的间隔时间较长,学生如果不复习,则很容易忘记上节课学习的内容,且不能与当节课所学内容进行很好的衔接;课程课时较少,因此,教师针对教学过程中出现的问题进行集中答疑解惑的时间也相应较少。上述这些问题导致学生不能较好地掌握本门课程,同时也不能满足职业本科人才培养的要求。

(四)考核方式单一且形式化

目前,工程力学课程考核采用平时成绩加期末考试成绩的方式,平时成绩占30%,期末考试成绩占70%。平时成绩考核的重点是考勤、上课表现,但因课时少,对于相关方面的考核次数较少,导致考核趋于形式,不能较好地体现学生的整体表现;期末考试考核重点是工程力学理论基础知识,知识点相对简单且理论性强,无法考查学生的实际应用能力,且难以体现学生对知识的掌握深度,更达不到对学生综合素质进行考核的目的[2]。

(五)学生学习方法不当

在当前的工程力学课程教学中,部分学生局限于对教材知识的表面学习,不会总结知识点间的联系及规律,死记硬背,不能举一反三,且容易混淆知识点。这会增加学生的学习压力,在知识点较多的情况下,容易导致其丧失学习信心。

二、工程力学课程建设路径

针对以上问题,本文从课程思政、教学内容、教学方法、考核方式、学习方法方面入手,对工程力学课程进行建设。

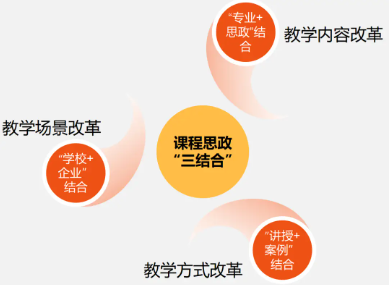

(一)开展课程思政教学

在工程力学课程教学过程中,充分挖掘课程思政元素,并将思政元素渗入课程教学内容,培养学生的道德情操[3],以解决职业本科教育背景下“培养什么样的人”这一根本问题。同时,以工程力学课程为载体,把知识传授与价值引领、能力培养有机结合起来,把价值观的塑造融入课程教学,让工程力学课程教学具有“思政味”,达到“润物无声”的立德树人效果,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。例如,在讲述“静力学基本概念和受力分析”相关内容时,课程思政教学如下。第一,在讲述静力学基本概念时,先阐述刚体的概念,然后进一步以“以卵击石”为例,引发学生思考“如何理解物体与刚体,如何理解力学模型”,引导学生正确理解力学模型与客观物体的差异,认识现有科学的局限性,培养学生的抽象科学思维。其中涉及的课程思政元素包括科学进步、求真探索、科学思维。第二,在讲约束与约束反力的时候,让学生观看图片“栈桥海鸥”和“玉兔月球车”,体会什么是自由体与非自由体,说出哪些运动可能会被限制,以及为什么要被限制。通过身边实例,使学生充分认识到自由体与非自由体的区别,加深其对约束概念和约束必要性的理解;同时使学生体会到“玉兔月球车”实现月球背面着陆的不易,从而体现出科学家的严谨和敬业。其中涉及的思政元素有爱国精神、严谨的工作作风、敬业精神。第三,在讲述受力分析和受力图时,提问学生:2008年雪灾时,南方输电塔因设计缺陷大量损毁,导致电力中断,大量人口受到影响,作为未来的力学工程师,这件事对你有什么启示?你认为力学工程师应该具备哪些素养?随机抽取学生依次补充作答,教师对该问题进行讲解和分析。基于此,引导学生认识到若工程师对产品设计考虑不周,可能会引发灾难性的后果,启发学生思考作为一名工程师应具有的职业素养和社会责任感。

(二)重新设计教学内容,确保教学内容实践化

在有限的课时下重新编排工程力学课程内容,形成新的课程体系,以绪论→运动学→静力学(重点)→材料力学(重点)→动力学为教学主线,其中静力学和材料力学为讲述的重点,其他部分内容鼓励学生自学,教师解答疑惑。以社会需求和专业需求为导向安排课程内容,比如,“受力分析和构件在不同变形时强度和刚度条件应用”相关内容在后续要学习的机械设计基础课程中有着广泛应用,并在实际生活中的工程设计中都有应用,因此,在讲授相关内容时,具体针对一些会应用于机械设计基础课程中的知识点进行讲述,例如各种结构中的构件受力、齿轮传动受力、链带传动受力,以及减速器齿轮轴受力等。同时,列举大量直观的工程实例,例如起重机结构中的关键构件受力分析、汽车结构中关键构件受力分析、数控机床关键构件受力分析、机器人手抓受力分析等。基于此,锻炼学生的受力分析能力和结构分析能力,使课程为专业及社会服务,重点培养学生的实际应用能力。此外,以岗位需求能力及职业素养能力培养为重点,调查专业相关岗位的任职要求及技能涵盖,结合岗位标准,通过实际工程案例,对教学内容进行项目化和情景化设计。工程力学课程教学内容有较强的系统性,各部分内容之间联系紧密,比如要想学会受力分析就必须明确受力分析的基本思路,而这离不开对静力学公理及推论和约束及约束反力的学习,只有理解和掌握了这些基本概念和原理,才能正确地进行受力分析;而要想学会构件不同变形下的强度和刚度计算方法,则需要知道强度和刚度条件公式中各参数代表的含义,这就要求学生会利用截面法求构件不同变形时的内力,会绘制构件的轴力图、扭矩图、剪力图和弯矩图,知道构件不同变形下内力分布的特点。因此,在教学过程中,保证教学内容循序渐进,能够使学生认真理解基本概念、基本原理、基本方法,并能够将其运用到实践中。

(三)教学方法多元化

以培养学生的知识工程实际应用能力和职业能力为主,采用线上线下混合式教学模式,随着课程教学过程的实施,建立线上教学资源。每节课前提前一周录制好关于简单基础知识点讲解的微视频,并发布在超星学习通平台,供学生课前自学;同时,课前研究本节课课程思政元素,查找思政案例,在授课过程中将思政案例融入教学内容;授课过程中,注意总结知识点间的联系及规律,引导学生学会高效的学习方法;每节课后在超星学习通平台发布本节课教学重难点微视频及作业题,并在学生完成作业后,发布作业讲解视频;此外,每节课利用超星学习通平台进行主题讨论、评分等,以提高课堂趣味性、监督学生的学习动态[4];在学期末,发布课程内容之间的关联性视频,帮助学生整体理解课程内容,或者通过虚拟仿真案例来帮助学生理解工程力学课程的作用。

(四)丰富考核方式

工程力学课程考核可以采用笔试考核、任务考核、平时考核的方式。笔试考核是以对教学模块理论知识的考查为主,进行闭卷考试,重点考查学生对工程力学基本概念、基本原理的理解,以及应用相关理论知识解决理论模型问题的基本思路。任务考核是以工程实例为案例,让学生进行分析,并对学生进行评价,重在考查学生对理论知识的实际应用能力,旨在激发学生的工程思维,培养学生综合运用知识的能力。平时考核是指对学生课前在超星学习通平台上进行预习签到、线上微视频观看时长记录、课堂表现、完成作业情况等的考核。教师对不同考核内容进行赋分,给各个环节不同的权重,最后加权给出总分。课程建设的最终成效离不开严格的考核,工程力学课程传统考核方式太过片面且趋于形式,导致教学效果不佳。而通过对笔试考核、任务考核、平时考核三种考核方式的结合,可以全面考核学生的学习效果,提升课程教学质量。

(五)学习方法改进

工程力学课程章节知识点之间的关联性较为紧密,教师作为教与学环节中的授课主体,在教学过程中应引导学生采用正确的学习方法,寻找知识点间的关联性。例如,在教学“受力分析”相关内容时,教师可引导学生明确受力分析中所包含的主动力、约束力等知识点;在教学“力系的简化和平衡方程”相关内容时,可引导学生明确力系定义,以及力系简化过程和平衡条件,再将其应用到不同的力系简化结果中,得出各力系平衡条件及方程,并对特殊情况加以总结。教师可引导学生充分利用闲暇时间,开展线上课程学习,培养自学能力,培养良好的学习习惯,提高学习效率[5]。针对学习过程中遇到的疑难知识点,教师可引导学生充分利用网络资源,检索相关知识点,搭建知识框架与知识体系,全方位、多角度开展知识拓展,最终解决疑难问题。

综上所述,职业本科工程力学课程建设要求以高等职业教育为基础,以解决工程实践问题及职业工作问题为核心,注重强化教学内容与产业间的融合,让学生在获得理论知识的同时具备分析和解决实际工程问题的能力。基于此,对工程力学课程现有教学体系进行了改革,提出了多条建设职业本科工程力学课程的措施,比如开展课程思政建设,针对人才培养特点和学生思想特征进行因材施教;重新设计教学内容,确保教学内容实践化;采用线上线下混合式教学模式开展教学,利用超星学习通教学平台为学生提供高质量的学习资源,加深其对课程内容的理解,满足其在课前预习、课中学习及课后复习环节的学习需求;实施多元化的考核方式;帮助学生改进学习方法。在此基础上,提升工程力学课程教学效果,培养学生解决实际问题的能力,并形成一套完整的教学资源,从而推动工程力学课程的健康可持续发展。

参考文献:

[1]段慧珍,汪永超.职业本科背景下“工程力学”课程实践化教学改革探究[J].科技风,2022(32):133-135.

[2]郭江涛.一流专业建设中工程力学课程教学体系改革的研究与实践[J].陕西教育(高教),2020(11):42-43.

[3]许君风,王锦燕.浅谈工程力学课程建设问题[J].河南财政税务高等专科学校学报,2021(5):87-89.

[4]董凯赫.基于超星学习通的工程力学课程建设[J].鞍山师范学院学报,2021(6):36-39.

[5]沈火明.“工程力学”课程建设的创新实践[J].教育教学论坛,2021(21):65-68.