命运共同体视角下校企合作协同育人人才培养模式研究论文

2024-06-27 10:15:02 来源: 作者:zhoudanni

摘要:校企命运共同体理念的提出,深化了校企合作,对产教融合提出更高层次的要求。因此,分析校企合作命运共同体协同育人模式内涵,在命运共同体理念下构建校企合作协同育人框架,阐述构建思路和其特征,进一步深化该育人模式内涵,并提出从顶层设计层面建立校企合作长效机制,以形成校企合作互利共赢、健康可持续的良性循环。

摘要:校企命运共同体理念的提出,深化了校企合作,对产教融合提出更高层次的要求。因此,分析校企合作命运共同体协同育人模式内涵,在命运共同体理念下构建校企合作协同育人框架,阐述构建思路和其特征,进一步深化该育人模式内涵,并提出从顶层设计层面建立校企合作长效机制,以形成校企合作互利共赢、健康可持续的良性循环。

关键词:职业教育;校企合作;命运共同体;协同育人

国务院在2019年2月印发的《国家职业教育改革实施方案》指出,要“厚植企业承担职业教育责任的社会环境,推动职业院校和行业企业形成命运共同体”[1]。同年,教育部、财政部发布的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》和教育部颁布的《职业教育与继续教育2019年工作要点》等文件,也多次提出推动建设校企命运共同体[2]。校企命运共同体理念的提出,无疑是深化了校企合作的内涵。这不是单一的、浅层次的合作,而是多方位的深度融合。命运共同体将职业教育生存与企业发展密切联结,以促进职业教育高质量发展,服务于企业岗位需求,适应新时代经济社会的发展需要[3]。

一、校企合作命运共同体协同育人模式内涵

所谓校企合作命运共同体协同育人模式,就是在良好的政策及法律法规环境下,搭建资源共享平台,畅通沟通渠道,政府引领,行业协会协调,指导校企建立长效合作机制,充分发挥学校和企业共同育人作用,使校企双方优势互补,资源共享,建立互融互通的深层次合作。以企业需求带动学校发展,以学校发展助力企业提高核心竞争力,校企相互依存,相互促进,共同发展,形成一个闭合的良性循环。双方协同合作,培养满足企业需求,适应社会发展的高质量技术技能型人才,实现学校和企业互利共赢,推动职业教育高质量发展,服务社会[4]。

二、校企合作命运共同体协同育人架构搭建思路

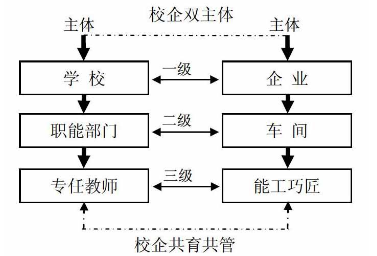

高职院校校企合作命运共同体协同育人架构,即搭建信息畅通的共享合作平台,建立宏观、中观、微观的多层次协同合作,在政府宏观调控、行业协会协调指导下,建立学校和企业双主体育人模式,在学生培养及企业员工培训、教学改革、技术创新及社会服务等多方面开展深度合作,提高学生综合素养和能力,最终服务于企业和社会。

宏观层面政府引领:自提出校企合作以来,校企合作进展缓慢,因为涉及学校和企业双方的利益,而双方的利益出发点不同,存在各种矛盾[5]。诸如实习基地经费、实习期间学生安全责任、校企师资培养等长期困扰校企双方有效合作的问题,仅从学校和企业层面开展工作无法从根本上解决问题,必然需要政府从宏观层面发挥作用,制定政策、法规,引导和规范双方的行为,给予企业利好政策,从经济政策上给予支持,激发企业参与校企合作的积极性,从根本上扭转当下“学校热,企业冷”的局面。因此,政府有关部门要充分发挥其行政职能,起到引领作用。

中观层面行业协会协调指导:行业协会作为不可或缺的一个层面,要联系当地政府以及学校、企业,发挥纽带和桥梁的作用,同时依据自身掌握的资源信息,充分发挥管理、服务、协调、指导等重要作用,建立信息共享平台,为当地政府、学校和企业打通信息互通的渠道,提供共同交流的机会。

微观层面校企双主体育人:学校作为传统的育人主体,承担培育时代新人的责任,而企业要正常运行,不断发展,承担技能传承的任务。学生作为育人对象在学校跟教师学习专业知识,在企业作为技能传承者,跟企业专家学习,提升专业技能。在学校学习的学生进入企业便是企业员工,学生从学校到企业,必然经历两个阶段的学习,学校和企业面对的是同一个群体。学生跟员工的身份是互通的,学生在学校进行基础知识的学习,在企业进行实践能力的锻炼。同时,企业员工也可根据专业知识需求,到学校进行提高学习和培训。不管是学校还是企业,都发挥了育人的作用,使学生(员工)学习具有循环和延续性,两个育人主体缺一不可。

政府、行业协会、企业、学校、学生五方面联系紧密。校企合作看似是学校和企业的合作,但都是围绕学生(员工)展开的教学实践活动,离不开政府的宏观调控和行业协会的协调指导。具体表现在,政府有关部门通过制定政策引导职业教育发展和行业发展。制定的政策要落到实处,发挥指引和规范的作用,学校和企业就一定要明确其具体内容;学校对学生的培养一定是要精准对接企业的需求,学生才有出路,才能提升就业率;企业要发展,核心的竞争力,归根到底是人才的竞争,人才的输入口来源于学校,企业能否招聘到满足企业需求的员工,员工是否具备相应的职业素养,能否快速胜任岗位工作,跟学校的培养质量密切相关。在这里面,行业协会要发挥指引、管理、指导作用,才能使各方有效对接,形成良性循环和有序、持续、健康发展。因此,在校企合作命运共同体协同育人架构中,从宏观到中观,再到微观层面,要将政府、行业协会、企业、学校、学生放在同一个信息共享平台中,有层次地将他们连接为一个整体,建立多层次协同合作,才能充分体现校企合作命运共同体的内涵。

三、校企合作命运共同体协同育人特征

(一)合作共商

政府、行业协会、企业和学校在制定政策方针和实施方案时要共同商议,消除校企合作的障碍。学校和企业作为双育人主体,共同发挥作用,不存在从属关系。因此,在校企合作运行机制中的各参与方,要协商制定校企合作运行长效机制,共同制定人才培养方案,推进产教融合。

(二)优势互补

学校有教学师资、科技人才,具备科研能力和科研成果,以及教学和实训场地,能够为企业解决生产中的难题,能够帮助企业把项目资料转化成借鉴价值高的工程成果资料,能够帮助企业对员工进行培训,帮助员工更新专业知识,弥补企业教学能力和科研能力的不足。企业可以为学校提供设备、技术、实习基地,帮助学校提升学生的专业技能,提高人才培养质量,弥补学校把握行业发展不准确、对接市场需求不到位的不足,解决学校教师对企业生产流程不熟悉、教学中理论与实践脱节的问题。

(三)资源共享

资源共享体现在两个方面。一是在校企合作命运共同体的平台中,政府信息、行业协会信息、企业信息、学校信息是互通的。政府发布的政策能够及时、准确传达给企业和学校;行业协会能根据学校和企业的实际情况给出有效的指导意见;学校能够及时了解企业需求;企业能掌握学校人才培养动态。学校和企业之间,学校和学校之间,企业和企业之间能够相互协调和合作,适应行业市场发展趋势。二是在校企合作命运共同体中,企业生产环境和学校教学环境结合,企业生产与学校实践技能培养相结合。二者积累的教学成果和产生的生产成果是共享的。教学成果可以用于指导学生进行生产实践,生产成果案例可以用于基础教学。

(四)协同育人

学校以教学为重任,以学生为中心,企业以追求企业利润为目标,以提高企业竞争力为核心[6]。看似出发点不同,但学校以学生为中心的教学,是以学生就业为导向,最终是向企业输送高质量人才。企业追求利润最大化以提高竞争力为核心,但人才是其中的关键,所以企业必须提升员工的职业素养和专业能力。因此,学校的培养目标跟企业的需求是一致的,企业是最终的受益者。学校和企业协同育人,将传统的教学过程和企业岗前培训合二为一,教学过程即工作过程,达到“学中做”“做中学”的效果。企业可节约招聘、培训成本,促进生产、提高产能,学生能学到真技能和真本事,提高就业质量。

(五)互利共赢

学校与企业合作培养学生,可提升培养质量,拓宽就业渠道,提升学校知名度,从而吸纳更多的生源。企业在校企合作中根据自身需求,精准培养能够真正符合岗位需求,为企业快速、高效、可持续发展发挥重要作用的高素质技术技能型人才,提升企业竞争力,争取更多的盈利机会,提高利润空间,并获得社会声誉。企业的发展带动学校的发展,学校培养人才质量的提升,为企业发展提供智力支持。因此,校企合作命运共同体中,校企互利共赢是将双方紧密联系的纽带和内驱动力。

四、从顶层设计层面建立长效运行机制

(一)建立互利共赢的合作共商机制

目前校企合作“学校热,企业冷”的现象较为普遍。企业是校企合作的重要主体,而利益是驱使企业主动合作的根本动力。因此,要想激发企业积极参与的活力,打通合作渠道,就要在顶层设计和具体实施中充分考虑企业的利益需求。政府、行业协会、企业、学校应共同商议,找准学校和企业的利益契合点,研究制定校企合作的政策方针、发展规划和实施方案。另外,在校企合作方案的具体制定上,也要扭转目前学校主动,企业被动的局面。校企双方应在互利共赢的目标下,深入了解双方的利益诉求,共同商议制定符合实际需求的、切实可行的措施,保证合作工作的顺利开展。

(二)建立信息互通的平台共建机制

政府要制定政策,充分发挥有关职能。行业协会要发挥指导作用,积极协调企业和学校。企业和学校要畅通沟通渠道,使学校培养精准对接企业岗位需求的专业人才。这就需要打破信息壁垒,实现信息互通,多方共建信息共享平台,从而使各方信息能快速传递,及时制定对策,精准解决校企合作存在的问题。

(三)建立协同育人的过程共管机制

政府、行业协会、企业、学校应在校企合作中相互协同,发挥各方的职能和作用,建立过程共管机制。对于校企合作过程中的重大事项,政府有关部门要制定政策方针,给予积极的引导;对于校企合作过程中的疑难问题,行业协会要进行协调和指导,使校企双方及时交流和反馈;学校要利用自身的学生管理优势,弥补企业对学生管理经验不足的缺陷;企业在学生实践实训中也要承担管理的责任。各方在开展校企合作实践中不断完善过程共管机制,实现协同育人。

(四)建立优势互补的资源共享机制

政府、行业协会、企业、学校拥有不同的教育资源和优势,通过校企合作整合各自的优势资源,在优势互补的基础上搭建校企合作资源共享平台,从制度保障、资金支持、资源共用、成果共享等方面促进校企深度融合,建立深层次、多方面合作关系,充分利用好平台各方的资源优势,真正实现校企相互依存、相互融合,形成健康、可持续发展的良性循环。

综上所述,校企命运共同体理念推进了校企合作的深入,构建校企合作命运共同体使校企双方互通、互融,共同发展。从顶层设计层面建立长效运行机制,促使校企合作健康、可持续发展,对提高校企协同育人成效起到了重要的指导作用。政府层面,制定具体可实施的政策是当务之急;行业协会层面,加强对学校和企业双方的协调和指导是应落实的责任;校企层面,还需深入分析双方的利益契合点,使短期利益与长期利益相结合。这样才能有效激发校企合作的动力和活力,使企业成为直接受益者,实现校企互融共生、互利共赢,共同推动高职院校职业教育高质量发展,发挥职业教育在社会经济发展中的重要作用。

参考文献:

[1]姚律.“校企一体·四特协同”校企协同育人模式:以中职童装设计与制作特色专业为例[J].职业教育(下旬刊),2021(4):60-64.

[2]张英杰.建筑类院校校企合作命运共同体构建与实施[J].辽宁高职学报,2022(5):9-12.

[3]王立群,陈杰.技工院校校企合作共同体建设研究[J].职业技术,2018(7):5-9.

[4]郑荣奕.基于利益共同体的高职院校校企合作机制[J].教育与职业,2017(8):30-34.

[5]黄蘋,陈时见.新时代职业教育校企命运共同体的内涵特征与实现路径[J].教育科学,2020(2):76-81.

[6]李勇.深圳技工院校“产教融合校企合作”人才培养路径研究[D].广州:广东技术师范大学,2020.