混合式教学融入植物学课程思政中的教学实践探索论文

2024-06-26 10:25:05 来源: 作者:zhoudanni

摘要:混合式教学模式通过线上与线下的有机结合,将传统教学模式与现代信息技术相结合,现被各大高校普遍采用。植物学作为高等院校中林学、农学、生物学、生态学等相关学科的重要基础课程,具备开展课程思政的必需条件。在植物学课程中寻找并挖掘思政元素,运用混合式教学模式,利用现代化的教育技术手段,结合线上自主学习和线下理论、实验、野外实习课程,提升课程思政的深度和广度,优化评价体系,构筑植物学课程思政体系,探索课程思政所蕴含的价值,具有重要意义。

摘要:混合式教学模式通过线上与线下的有机结合,将传统教学模式与现代信息技术相结合,现被各大高校普遍采用。植物学作为高等院校中林学、农学、生物学、生态学等相关学科的重要基础课程,具备开展课程思政的必需条件。在植物学课程中寻找并挖掘思政元素,运用混合式教学模式,利用现代化的教育技术手段,结合线上自主学习和线下理论、实验、野外实习课程,提升课程思政的深度和广度,优化评价体系,构筑植物学课程思政体系,探索课程思政所蕴含的价值,具有重要意义。

关键词:植物学;课程思政;混合式教学

立德树人始终是我国教育的根本任务。2014年,我国首次提出课程思政概念;2019年,教育部发布的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中提出“把课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节”[1]。2020年5月,《高等学校课程思政建设指导纲要》进一步规定了课程思政建设的目标要求和重要工作,并指明要根据课程的特点分级进行知识建构,将课程思政知识融入课程建构的全过程,以提高教师的认识和能力,并设立完备的质量评估系统和机制[2]。

植物学是研究植物及生态系统生存和演变法则的基础性学科。该课程多开设于大一学年,但该阶段的学生大多对专业的认识不足,学科素养不够。将思政元素融入植物学教学中,既是课程思政建设的需要,也是培养学生科学精神的重要举措。在党的二十报告中,“绿水青山就是金山银山”的理念又被重申[3]。植物学的本质特点决定其与我国生态环境建设有着紧密的联系。如何将生态保护理念融入课程教学中,让生态保护的思想渗透到课堂内外,用植物学的知识引导学生,是在植物学课程思政实践中应当努力实现的目标。

混合式教学法,是一种将传统教学和线上教学优点相结合的教学方式。一体化的平台提供了大量优质的教学资源,能够解决教学内容过时、资源匮乏、师生互动缺乏、学习时间地点受限等问题。此外,平台可实现教学环节全覆盖,最终通过数据来展示教学效果,大幅简化教师的教学管理工作。新时代背景下,“线下为主,线上为辅”的混合式教学模式将成为未来教学的主流。

基于混合式教学模式开展的植物学课程思政,在合理融合教学内容和思政元素后,用更加丰富多样的形式呈现教学内容,以达到培养学生科学精神及学科素养的目的。这既是对课程内容做“减法”,又是对课堂效果做“加法”[4]。

一、深挖思政育人元素,协同育人

植物学拥有悠久的发展历史,植物学课程含有大量的课程思政元素,开展课程思政教育具有得天独厚的优越性。此外,植物学课程的教学形式也较为多样,除了理论课程之外,还有实验课程和植物学野外实习。多样化的教学形式、不同章节的不同内容,均为课程思政教学的开展奠定了坚实的基础。

(一)理论课程

我国传统文化博大精深,为植物学课程思政教育奠定了基础。在对菊科青蒿的讲解中,教师可介绍屠呦呦从古医书中获取灵感才提取出了青蒿素,让学生感受到我国古代文化的魅力[5]。在讲解毛茛科时,教师可利用线上平台推送植物分类学家王文采院士的事迹,通过展示他严谨高尚的职业素养,让学生感受到前辈百折不挠的精神特质。

(二)实验课程

教师通过指导学生动手进行实验,强调实验操作的科学严谨性,培养学生的科学探究精神和工匠精神,例如,在进行解剖制片时,为使观察到的实验结果更加清晰,学生需要秉持精益求精的态度,专注于操作过程中的每一步。

(三)野外实习

由于课程性质特殊,植物学课程要求师生在野外自然环境下开展教与学,增加师生相互交流的机会,更利于教师进行生态文明教育。野外实习期间,教师可为学生解说野外实习地附近可遇见的如香榧、银杏这些国家重点保护野生植物,使学生明白我国稀有濒危物种生存面临的困境。学生在学习专业知识的同时,也能把生态文明思想融入其中,提升自身对生态文明建设责任和义务的认识。

二、组建优质教师团队,德才兼备

优质的教师团队是植物学课程思政混合式教学能够顺利开展的基础。

(一)专业素养

高校可从不同研究领域精选出担任植物学教学任务的教师,使其通过教学研讨会进行深度探讨,多元化分享专业知识与教学经验,实现互帮互助。教师应熟悉并适应教育教学改革趋势,在确保教学专业性的基础上,明确植物学课本中可进行思政教学的章节。

(二)政治素养

教师需具备高水平的思想政治理论素养,注重自身道德认知及思政教育技能的提升。教师应修身立德,保证植物学课程中思政内容的准确性和权威性,有效结合专业学科与思想政治内容,打造人才培养长效机制。

(三)现代教育技术水平

混合式教学模式需要任课教师掌握现代教育技术手段,例如,掌握视频剪辑技巧,将与课程有关的内容制作成视频,便于学生观看。同时,教师也应了解不同平台的优势及特点,以更好地推荐给学生。

三、探索混合式教学模式,学思并行

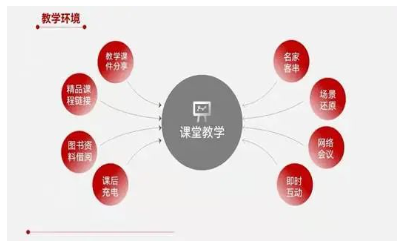

依据植物学科教学内容中蕴含的思政元素,依托各种线上学习平台,统筹教学资源,在课前准备、教学过程和课后评价三个环节,构建结合多形式、多平台相互交融的线上线下混合式教学模式。

(一)课前准备

第一,进行教学设计。首先,依据学情制定教学目标,挖掘思政内容。在全面了解学生情况的基础上,制定合适的教学目标,以培养出高素质的专业性人才。选择并整合优质教材内容,深入挖掘其中的思政元素,比如,教师可以将袁隆平精神、李保国精神、“三农”精神等作为课程思政教学的切入点。另外,教师可以实时推送学术研究和科技领域的最新进展,把理论知识与实际情况相结合,显示出课程的前瞻性和时代性,增强学生对专业的理解[6]。其次,顺应教学改革趋势,充分发挥学生的主体地位及教师的主导作用。教师作为课堂的组织者,应引导学生参与课堂,使学生成为课程的主体。混合式教学模式的应用在为教学提供便利的同时,也能体现出学生的主体地位,使其学会自主学习,合理安排自己的学习时间和地点,内化知识与技能,实现自我超越。最后,建构多元化的教学考核评价体系。结合线上平台数据,对学生在教学活动中所有的行为和学习结果进行多角度、全方位的评价。同时,制定统一的评价标准,确保整个评价过程的公平性与完整性。

第二,确定线上教学平台及线下教学形式。线上教学平台主要为学生自主学习提供支持,比如,雨课堂和超星学习通这两个平台功能齐全,具备教学所需的消息推送、任务发布、课程评价等功能。同时,手机端植物识别App等应用程序,在学生野外实习过程中也可发挥重要作用。线下课堂的理论讲解环节,可采用翻转课堂模式。在此过程中,教师根据主题内容及学生的实际需求,设计恰当的教学活动。翻转课堂能够提升学生在课堂中的参与互动频率,训练学生主动学习、探索学习及相互学习等多方面的能力。

(二)教学过程

植物学课程教学分两个阶段依次进行,逐步落实混合式教学与课程思政相结合的教学形式。

第一个阶段:确定教学内容,推送课程消息,初建知识框架。

线下:在实施翻转课堂前,教师需要设定翻转课堂的讨论主题,该主题应能让学生广泛参与。

线上:教师利用雨课堂或超星学习通等网络教育平台,提前发布教学内容。学生通过自主学习,初步构建知识框架,同时可通过平台进行留言,将难以理解的知识点提出来,使教师在课堂上进行重点讲解,逐步提高自身在预习阶段对知识点的理解程度。

第二个阶段:深入学习探究,融合课程思政,完善知识体系。

线下:课堂上,教师对重点内容进行讲解,同时注意课程思政的实施。在探讨特定的植物类型时,尽可能引用与其相关的研究者的资料。例如,在描述裸子植物时,教师可以结合胡先骕发现水杉的历程进行讲解。国际植物学界曾认为水杉已经灭绝,而“活化石”水杉的发现不仅轰动了科学界,还对植物形态学、分类学和古生物学的研究具有重要意义[7]。又如,在被子植物的讲解中,教师可以将袁隆平的伟大功绩融入课堂教学。袁隆平穷尽一生心血进行杂交水稻研究,只为实现“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。通过引入多个人物实例,促使学生感悟前辈们热爱科学、献身科学的精神。

在实验课程中,教师应该对关键实验操作进行适当演示。在强化基本实验技能的基础上,教师可以引导学生思考为什么要做某个实验,课本上的方法是否是最优解决方案等问题。通过引导,让学生独立思考,敢于批判质疑,建立批判性思维[8]。在野外实习过程中,教师在讲解植物形态的专业知识时,可以引用植物学家吴征镒通过不属于当地的植物叶片找到美国发动细菌战的证据这一功绩,引导学生树立以身报国的壮志雄心。此外,教师还应督促学生爱护花草树木,随手将周围的垃圾拾起带走,借此培养学生的生态保护意识,让学生爱护自然、敬畏自然。

线上:教师可以利用线上平台进行签到考勤、教学幻灯片视频同步、课堂测验题目的发送,以对学生的学习起到一定的监督作用。幻灯片、视频等内容会保存在平台上,便于学生课后复习回顾,填补知识漏洞,构建知识体系。教师可以利用线上平台对学生的学习数据进行整合,了解学生的学习进展。学生也可以在平台上提出自己的建议,有利于教师及时总结教学中需要改进的地方。

(三)课后评价

教师可以通过期末考核、学生思政心得报告的书写及线上平台形成的学生学习数据对学生进行评价,以检验学生的学习成果。学生也需要在评价系统中对任课教师及课程的教学质量进行评价。另外,教师可激励学生踊跃参与学科类比赛,并将比赛成绩作为评价的依据之一,引导学生持续探索和钻研,将理论内容与实践相结合,促使知识向能力转化,进一步实现由知识向素质和修养的转换。

综上所述,通过混合式教学开展植物学课程思政,不但解决了传统教学的难题,还将大国意识、生态文明、科学精神等融入植物学的教学中,引领学生积极保护自然、尊重自然,增强学生投身于生态文明建设的责任感和使命感。在这一过程中,教师与学生之间、学生与学生之间的交流也变得更加密切,有助于构建良好的学习氛围。

参考文献:

[1]教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见[EB/OL].(2019-09-29)[2023-10-25].

[2]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2023-10-25].

[3]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.

[4]牛莉娜,饶朗毓,伍丽娴,等.基于混合式教学的病原生物学课程思政探索与实践[J].创新创业理论研究与实践,2021(22):46-48.

[5]郑宝江,陶雷,高瑞馨,等.植物学课程教学开展课程思政教育的探索[J].中国林业教育,2019(5):38-41.

[6]陈红芝,何涛,胡喜巧,等.植物学课程思政教学设计与实践[J].高教学刊,2022(27):166-169,173.

[7]付春华,栗茂腾,徐莉,等.“普通生物学”课程思政育人元素的挖掘与实践[J].高校生物学教学研究(电子版),2021(2):41-45.

[8]欧阳亦聃,唐铁军,赵毓,等.植物学课程群“三位一体”课程思政的改革与探索[J].湖北师范大学学报(哲学社会科学版),2021(3):111-114.