学材优化:为学科育人提供可能论文

2024-06-21 09:37:44 来源: 作者:caixiaona

摘要:在数学课堂中,材料可引起学习,材料能引起活动。可以说,好的数学学习材料,不仅可以使学习内容顺利推进,还能使学习内容化难为简,使课堂增量提质,让育人方式更立体。当下,义务教育课程规定了教育的目标、内容与基本要求,并提出需在立德树人、发展学生核心素养方面发挥关键作用。学科育人是育人的主渠道,数学学科是学科育人的重要阵地。本文从学材优化的视角出发,创设真实情境、设置任务驱动、达成学科融通、改进教育观念,最终可以在学材选择中导引方向,在学材改造中提升能力,在学材辨析中形成素养,在学材完善中立体育人。

[摘要]在数学课堂中,材料可引起学习,材料能引起活动。可以说,好的数学学习材料,不仅可以使学习内容顺利推进,还能使学习内容化难为简,使课堂增量提质,让育人方式更立体。当下,义务教育课程规定了教育的目标、内容与基本要求,并提出需在立德树人、发展学生核心素养方面发挥关键作用。学科育人是育人的主渠道,数学学科是学科育人的重要阵地。本文从学材优化的视角出发,创设真实情境、设置任务驱动、达成学科融通、改进教育观念,最终可以在学材选择中导引方向,在学材改造中提升能力,在学材辨析中形成素养,在学材完善中立体育人。

[关键词]学材优化;学科育人;数学教学

义务教育课程标准规定了教育的目标、内容与基本要求,并提出需在立德树人、发展学生核心素养方面发挥关键作用。学科育人是育人的主渠道,2022年版数学课程标准提出了从“知识发生的课程学习”到“完整人发展的课程学习”的目标导向,如何让数学学科的育人方式更立体有效,彰显数学学科育人的力与美,是当下值得探究的话题。

众所周知,在数学课堂中,材料引起学习,材料引起活动。可以说,好的数学学习材料,不仅可以使学习内容顺利推进,还能使学习内容化难为简,使课堂增量提质,让育人方式更立体。因此,对学习材料进行恰当的改造或创新,是教师需要提升的能力。本文以笔者所带领的团队近期的一次关于人教版五年级上册“可能性”的磨课经历为例,谈谈学材优化在助力学科立体育人方面的实践与思考,供与同人商榷。

一、创设真实情境,在学材选择中导引方向

人教版五年级上册的“可能性”一课属于“统计与概率”范畴。统计与概率是义务教育阶段数学学习的重要领域之一,其中“随机现象发生的可能性”是三大主题之一。这块内容主要是通过实验、游戏等活动,让学生了解简单的随机现象,感受并定性描述随机现象发生可能性的大小,感悟数据的随机性,形成数据意识。我们查阅了大量的资料,几乎所有版本的教材中关于“可能性”的内容都是选用摸球游戏案例导引出现象的随机性知识,再通过小组对随机结果的叠加,得出可能性大小的描述。笔者团队最初也认同这样的教学设计。为了让学生更真实地感受随机现象,我们采用了新课标倡导的结合真实情境的教学。

教学场景一:

1.提供数据,感受危机

出示朱鹮图片,一段介绍材料和朱鹮数量变化条形统计图,音频播放环境发生变化,物种数量变少,面临濒临。

朱鹮喜好水稻田、河滩、池塘、溪流和沼泽等湿地环境地带。栖息于高海拔大树上。朱鹮栖息地大面积被人类破坏。朱鹮在上个世纪一度销声匿迹。1981年,我国专家在陕西洋县重新发现7只野生朱鹮,到1992年,经过国家的拯救,朱鹮种群数量不超过50只,随时濒临灭绝。

师:请大家猜一猜,朱鹮的命运会如何?生1:朱鹮可能灭绝。

生2:如果人类开始保护朱鹮,就不可能灭绝。

生3:不加干预,继续放任下去朱鹮一定会灭绝。

……

2.谈话交流,适时切题

师:同学们,像这样一定会发生的确定事件,以及有可能发生的不确定事件中,都隐藏着可能性,今天我们就来认识可能性。

本课时中的一个亮点在于通过学习初步培养学生的数据意识。数据统计产生于真实的生活需要。基于学生的生活现实和数学现实,笔者创设了守护朱鹮的真实主题情境,在情境问题的分析中逐步展开可能性现象的教学。此环节出示关于朱鹮生存现状的现实材料,在图文信息的冲击中使学生感受朱鹮命运的多种可能性。此时教师适时抛出“请大家猜一猜,朱鹮的命运会如何”的问题,调动学生观察和推测的能力,引导学生结合对朱鹮未来命运的猜测,得出事件发生的确定和不确定性。以此为基点,选择和确定学习材料,引导和促进学生饶有兴趣地开展接下来的课堂探究、分析与推测,“会用数学的语言表达现实世界”且能有意识地使用真实数据表达、解释、分析现实世界中的不确定现象。

二、设置任务驱动,在学材改造中提升能力

“可能性”一课第二个需要达成的目标,是让学生通过观察数据的变化体会可能性大小的变化。参考部分摸球游戏的教学设计思路,其共同点是通过摸球的结果来感受可能性的大小与数量的多少存在一定的联系。我们也基于此进行教学设计,但总觉得物未尽其用,学生的反馈也中规中矩。为此,我们进一步思考:在学材的改造上是不是还可以胆子更大一点,材料的利用程度是否可以更广一点?于是,结合在课始部分我们给学生创设的各种关于朱鹮的数据冲击,对学材进行进一步的创新性的改造,设置了将学生共情进模拟“设计生态园”的任务驱动。

教学场景二:

1.小组合作,模拟活动

师:你认为导致朱鹮数量减少的原因有哪些?

生:它们喜欢的生存环境被破坏了,也有可能人类猎杀。

师:这些因素都可能存在,它们都不利于朱鹮生存,那么适合它生存的就是有利因素。

师:如果你是科学家,让你来模拟朱鹮生态环境,假设有10个环境因素,用白球表示存活有利因素,用红球表示不利因素,你会给朱鹮设计怎样的生态环境呢?

教师在抛出以上的任务驱动后,便开始让学生进行小组分工合作,模拟设计朱鹮可能存在的生态环境,以及相对应的生存状态。

2.对比反馈,感受变化

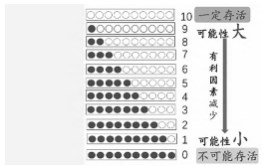

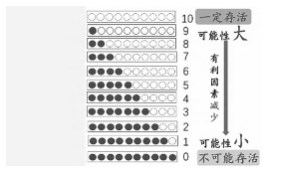

方案1:放入1个黑球。方案2:放入2个黑球。方案3:放入3个黑球。

……请学生依次分享设计理念。

师:在这么多方案中,它们有什么相同的地方?又有什么不同的地方?

生:相同都是白球多一些,都利于朱鹮生存。

师:是啊,你们设计的这些环境都是有利因素更多。师:如果继续放黑球,情况会怎样呢?

生:如果继续放,有利因素变少了,存活可能性就变小了。

小结:刚才我们发现有利因素多的时候,存活可能性较大,随着有利因素变少,存活可能性变得越来越小。看来有利因素越多,存活可能性越大。存活可能性的大小和环境因素的数量有关。

在以上环节中不是利用摸球等游戏来完成学习目标,而是将学习材料进行创新改造,充分尊重学生课始所投入的情感,带着学生主动参与到模拟“设计朱鹮的生存环境”项目任务中。学生在任务驱动下,学习变得主动,探究变得深入。在这样的教学推进中,课堂上学生不仅仅完全感受到了可能性的大小与数量的多少有着非常密切的联系,还带着高度的责任感与使命感尽心尽力地完成任务。学生此处的学习是有效的、自主的,更是灵动的。

三、达成学科融通,在学材辨析中形成素养

数学可以为人们提供一种理解和解释现实世界的思考方式。数学思考的推进需要找寻到合适的抓手才能有效展开。在课堂教学的主体部分,教师抛给学生一个驱动任务,能够助力数学思考的推进。与“会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界”的数学核心素养正契合。

教学场景三:

1.一辨促思维,使知识能力正迁移

随着列出方案中不利因素的逐步增多,教师适时抛出第一个话题:

师:如果全是不利因素呢?

生1:那就没有存活的可能性了。

生2:我不赞同他的想法,我觉得还是有可能存活的,说不定在最后几只朱鹮死亡之前,它们已经产下了受精过的蛋,那样的话就又存在存活下去的可能了。

生3:我也觉得还有可能存活下去,说不定科学家们已经将基因提取出来,可以克隆了。

……

师:还有其他观点吗?

生4:我赞同他们的观点,我也觉得还有存活的可能,但可能性要小一些,会慢慢接近于0。

师:哦,原来如此!看来可能性的大小,和数量的多少有着密切的联系,有利因素越来越少,存活的可能性也就越来越小了。

此环节中,学生对教师抛出的话题进行思考、解答。在一个相对自由的环境中,利用内在的知识储备,用数学的眼光去观察,再用数学的语言进行充分、自由的表达。学生在辨析过程中慢慢感悟到“量的积累可能会引起一些变化”,充分感受到“数量多少的变化引起可能性大小的变化”。到此,本课时的知识能力目标已达成。同时,通过进一步思考得出结论:随着有利因素的慢慢减少,朱鹮存活的可能性慢慢变小,直至全部是不利因素的时候,它存活的可能性慢慢接近0,极限思想自然渗入。这样的教学,自然又不失真实。从真实情境出发,遵从学生的认知原点,点燃学生的思维生成,让课堂上的思辨蔚然成风,助力孩子学会思考,逐步养成用数据说话的习惯。

2.二辨提素养,促完整人格全发展

在学生进行了以上“如果全是不利因素朱鹮的情况会如何”的辨析之后,我们紧跟着抛出了第二个辩题。

师:刚才我们发现有利因素要尽可能多。如果全是有利因素呢?

生:一定能存活。

师:还有不同看法吗?

生1:我认为不一定,如果发生全是有利因素,物种爆炸增长,反过来会不利于生存。

生2:我认为那样的话物种的竞争力会退化,反而不利于朱鹮的存活。

生3:全是有利因素的话,朱鹮会无可控制地增长,这样会使生物链失去最基本的平衡,对我们人类造成威胁。

……

师:在理想的模型环境下全是有利因素确实一定能存活。但生活需要一些挑战,才会有竞争力,也许全是有利因素并不是最好的方案。同学们真善于辩证思考。

课标中强调“要优化课程内容结构”,“设立跨学科主题学习活动,加强学科间相互关联,带动课程综合化实施”。在以上两次辨析的过程中,我们不仅努力创造条件使学生的思维状态走向深入,还试图大胆尝试从大教学观到大教育观。可以看出,本场景的顺利开展,能够使学生和随堂听课教师的学习激情和参与度达到顶峰,学生认知水平、创新能力及社会属性得到较高程度的发展。学生在辨析的过程中成就感、获得感得到提升。当从学生口中蹦出“优胜劣汰”“生物退化”“生态平衡”“易危动物”等词汇的时候,实现的不仅仅是数学与科学学科的自然融合,更体现出了“有理想、有本领、有担当”的新时代好少年的基本素养,责任感、使命感被完全激发出来。

四、改进教育观念,在学材完善中立体育人

教育是一个多样的、开放的、综合的系统工程,我们要树立大教育观,基于“终身教育”“教育社会化”“学习社会化”。2022年版的课标明确提出“要强化课程育人导向”,数学课程标准也应基于义务教育培养目标,体现正确价值观、必备品格和关键能力。作为每一个个体,人与人之间在智力、情感态度价值观等方面的发展会因为各方面的因素而有所差异。数学学科不能作为单独的一门智力学科而存在,而应基于核心素养发展的要求,遴选重要观念、基础知识,加强基础知识与育人目标的联系,优化内容组织形式,增强学科育人功能,与社会、时代相适应。

教学场景四:

1.充分活动,游戏中夯实学科本色

当课堂主体部分完成之后,夯实学科知识与技能的巩固性练习由此跟进,进入摸牌游戏环节。

师:老师这里有三张蓝牌和一张红牌。如果请你随机摸一张,要想摸到绿牌,用今天所学的这三个词可以怎么描述?

生:可能是绿牌,也可能是黄牌。

师:为什么你选了“可能”这个词?生:因为是不确定的。

师:也就是说这里有多张牌,我有可能摸到绿的,也有可能摸到黄的,这件事还是不确定的。

接下去派学生随机抽牌,学生随机现场摸出一张牌绿牌。

师:对于现在这个结果,你会怎样来描述呢?

生1:一定是绿牌。

生2:不可能是黄牌。

以上环节利用学生熟悉的摸牌活动,充分调动学生的学习参与热情。在游戏结果的随机性中,学生利用“可能”“一定”“不可能”三个词来表述,夯实了本课时的第一个学习目标。

师:我想让刚才摸到的绿牌的可能性变大,怎么办?

生1:增加绿牌的数量。生2:减少黄牌的数量。

师:那我想让摸到红牌的可能性变小呢?

……

师:也就是为了让摸到绿牌的可能性发生变化,我们都是在改变不同颜色牌的数量。

以上环节,从摸牌的确定到不摸牌之后的想象,在教师抛出的一系列问题中,经历多次思维碰撞和深度的思考,有利于学生对随机性的理解,体现了数学思考的价值。

2.自然感悟,事件中彰显育人特质

师:那你们听说过福利彩票吗?你们知道福利彩票中一等奖的概率你知道是多少吗?

当教师向学生课件展示“每17721088人中有1人能中一等奖”的时候,学生十分惊愕!

此时教师适时跟进:“对此,你们有什么想说的?”

生1:很小很小,几乎不可能。

生2:可能性很小,但并不是完全不可能。

师:也就是说,虽然可能性很小,但还是存在的。但老师有点想不明白的是,可能性这么小,为什么还是有那么多人去买福利彩票呢?

生1:有些人还是想去碰运气。

生2:其实有些人就觉得不中奖也没有关系,反正就那么点钱,就当作捐款了。

师:是呀,在买福利彩票这样的小概率事件中,我们就是在为社会做福利呀。

接下来,带着学生继续思考像买福利彩票这类在生活中时常发生的小概率事件,我们应该持什么样的态度呢?课堂通过微课的形式,展现了生活中一些熟悉的小概率事件的发生场景,以及经过积极努力的争取将微小的希望转化成大大的成功,最终让学生感受到“我们不仅仅要有洞见小概率事件的担当,还应该有足够面对小概率事件的勇气和智慧”。到此,学生从数学知识与技能的掌握中,在情感态度价值观上得到了深层次的升华,让同在会场的师生心灵得到了一次深度洗涤,这对每一位学生的成长来说,比学多少知识与技能都要有意义得多,有效实现了学科的立体育人。

一次学材的优化,是课程整合的一种教学方式,是跨学科资源的有效融通,可以促进学生学习方式的改变,拓展课堂的广度与深度,促成一堂别样的数学课堂,引发一段精彩的课堂的辨析,学生获得了一次扣问人性的心灵洗涤,既夯实了数学学科的本质,又彰显了学科立体育人的力量,非常值得继续探索。