任务驱动式教学法在初中数学课堂的有效应用策略论文

2024-06-12 10:46:59 来源: 作者:xujingjing

摘要:以任务驱动式教学法引领初中数学课堂,能在充分尊重学生主体地位的前提下,用寓教于乐方式,将数学知识与生活实际、探究活动相结合,有效发挥学生主观能动性,于潜移默化中促使学生完成对知识的理解与迁移。本文从任务驱动式教学法概念出发,结合教学实际,对初中数学教学中应用任务驱动式教学法的重要性及相应原则进行分析,提出应用任务驱动式教学法的有效方式。

摘要:以任务驱动式教学法引领初中数学课堂,能在充分尊重学生主体地位的前提下,用寓教于乐方式,将数学知识与生活实际、探究活动相结合,有效发挥学生主观能动性,于潜移默化中促使学生完成对知识的理解与迁移。本文从任务驱动式教学法概念出发,结合教学实际,对初中数学教学中应用任务驱动式教学法的重要性及相应原则进行分析,提出应用任务驱动式教学法的有效方式。

关键词:初中数学任务驱动式课堂教学教学策略

初中阶段数学知识具有抽象性强、复杂程度高等特点,有时学生会因过于依赖教师指导而形成思维定式,缺乏独到见解。任务驱动式教学法能够发挥学生主观能动性,使学生通过多元、科学的探究性任务,根据自身特点,掌握探究数学知识的方法与技巧,促进学习能力提升。

一、任务驱动式教学法的概念和特点

“任务驱动式教学法”的教学基础源于建构主义学习理论,该方法是一种以既能激发学生的学习动机、又与教学内容紧密相连且富有趣味性的任务为载体,引导学生在完成某些学习任务的过程中获取知识和技能的开放性、探究性学习模式。

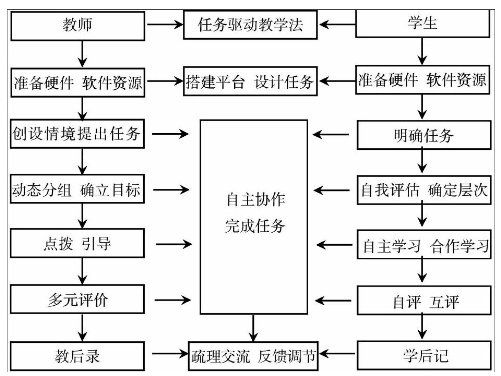

任务驱动式教学法的基本环节由任务引进、任务执行和任务完成组成。其主要特点包括“以任务为主线”“以教师为主导”“以学生为主体”。“以任务为主线”是指在任务驱动式教学法中,学生对于知识的获取往往是围绕着不同的学习任务进行的,这点与传统的“老师讲、学生听”的理论式教学模式截然不同。“以教师为主导”是指教师是教学活动的把控者与设计者,教师应负责任务的引进和执行,在教学过程中充分发挥自身的主导作用,引导学生参与对不同学习任务的探讨中,并肩负从旁监督与辅导的责任。“以学生为主体”是指在该教学方法中,学生不仅是知识的接受者,更是问题的发现者与解决者,学生对知识的理解取决于学生本身的思考与探索,教师应当基于学生的主体地位,根据培养学生各方面能力的实际需求,如观察能力、推理能力、归纳能力等,合理设定教学任务,使学生在完成任务的过程中获得能力提升。

二、以任务驱动式教学法贯穿数学课堂的重要性

以任务驱动式教学法贯穿数学课堂的重要性有利于培养学生的学习习惯、活跃学生的数学思维和提高学生的创新能力。以任务驱动式教学法进行课堂教学,能通过设置不同问题的方式,引导学生进行主动思考和探究,让学生在解决问题的过程中主动了解数学知识,进而使学生养成勤于思考、深入探究的学习习惯。和小学阶段相比,初中阶段的数学知识更加烦琐与复杂,提高学生数学能力的关键在活跃学生的数学思维。初中数学课堂应当注重学生观察能力、分析与推理能力、归纳与总结能力的培养,用丰富多彩的教学形式活跃学生的数学思维。采用任务驱动式教学法进行课堂教学,能在精心设计不同学习任务的基础上,促进不同知识体系间的衔接,进而帮助学生在回顾所学知识的同时,让学生深化对知识的理解。例如,当教师在指导学生学习“相似三角形”的相关知识时,可以把“回忆所学的‘全等三角形’知识,比较‘全等三角形’和‘相似三角形’两个数学知识定义中的异同点”作为学习任务,启发学生进行讨论,从而让学生在观察与比较中活跃数学思维。数学问题的解决方法往往不止一种,以开放性的学习任务启发学生思考,有助于学生发散性思维习惯的形成,这对于提高学生的创新能力也大有裨益。

三、应用任务驱动式教学法应遵循的原则

1.注意任务设计的适度性

以任务驱动式教学方法引导学生主动参与学习,需要教师深入了解学生学习情况,用带有针对性的学习任务激发学生学习热情,树立学生学习自信。注意任务设计的适度性,是将任务驱动式教学法有效应用于数学课堂所需考虑的根本问题。一方面,虽然初中阶段的数学知识覆盖面广、关联程度高,但深度尚浅,部分内容贴近现实生活,而教师以现实生活为切入点,以学生易于理解的知识内容作引,设定学习任务,有利于减轻学生学业负担,让学生以轻松愉悦的方式展开课程学习;另一方面,教师要注意任务设计的适度性,并根据学生实际水平设定教学任务,进而实施分层教学,兼顾学生差异,是让每位学生在数学课堂中都有所收获。

2.营造愉悦的课堂氛围

师生之间的密切配合与相互交流,是使任务驱动式教学法顺利开展的关键。教师必须营造愉悦的课堂氛围,尽量以趣味化、情境化的教学内容充实课堂,让学生能畅所欲言,在问题探究中提升知识认知水平。一方面,和传统课堂有所不同,任务驱动式教学法更强调学生主体性地位,学生理解知识的途径主要来源于自身动手实践,以及同学间的讨论与交流,还有教师的指点与引导。唯有学生具备一定数学基础,才能明确学习目标,完成学习任务,并分享交流自身经验。教师应给学生一定讨论空间,以活跃课堂氛围,并让每个学生以优等生为榜样,在欣赏他人风采的同时提高学习水平;另一方面,以任务驱动式教学法引领的数学课堂应具有一定包容性,要鼓励学生勇于对不同问题提出新见解、新思路,并以宽容态度面对学生错误。教师可把学生的错误当做案例,引导学生思考与探索,在反思中加深知识内容理解,从而使课堂充满包容性,让每位学生都敢于尝试、勇于实践,进而营造良好课堂氛围,使课堂焕发新生机。

四、初中数学课堂中应用任务驱动式教学法的有效方式

1.结合课程知识创设任务情境

为充分锻炼学生能力,并将任务驱动式教学法有效应用于教学,教师不妨结合课程知识,创设生动、有趣的任务情境,用与学生生活息息相关的问题吸引学生,在激发学生学习热情的同时培养其逻辑思维。任务情境的创设还应考虑多种因素,进而充分发挥学习任务对学生的导向性。首先,任务情境的设定应充分结合学生兴趣,数学知识应与生活相结合,从而激发学生探究热情。其次,任务情境的设定还应具有一定的可探究性,以让不同层次的学生都可以在原有知识水平基础上,对问题做出不同程度的探究。最后,任务情境的设定一定要结合数学知识点,从而让教师将所要讲述的内容完美“藏匿”其中,使学生在探究中获得能力增长。数学课程中任务的创设不应拘泥于形式,教师可借助多种教学手段,如多媒体教学、实物演示等方式,指导学生在不同的任务情境中主动进行探究,进而获得能力的提升。例如,为帮助学生深入理解“函数”知识,教师可以借助多媒体动画放映的形式,向学生展示一些生活中的“数量关系”,“某个商店某样产品的营业额与该物品单价之间的关系”“一辆汽车的行驶路程与该汽车平均速度之间的关系”,并让学生通过思考,举一反三,列举生活中的相关案例,进而逐步启发学生明确“自变量”与“因变量”的概念,了解“函数”知识。

2.根据教学目标设定探究任务

教师应明确教学目标,以培养学生能力为导向,利用各类教学环节开发学生动手能力、分析能力及语言组织能力,通过设定不同的探究任务,让学生的各类能力在独立完成任务中得到锻炼。

以教学“一元二次方程的解法”为例,这节课的教学目标不仅在于帮助学生认识新的数学知识,更在于培养学生的归纳总结及分析推理能力。教师应在课程教学的各类环节中精心设定探究任务,从而启发学生在细心思考或动手实践中获得能力提升。例如,在课程导入环节,教师可以布置“回顾所学知识”的任务,让学生回顾“一元一次方程的解法”相关知识点,并分析“一元一次方程的解”可能会出现的几种情况;而在课程教学环节,则可把“一元二次方程概念初探”作为任务,安排学生根据曾经学过的一元一次方程的解法,自主探析一元二次方程的求解过程,并总结“一元一次方程”和“一元二次方程”求解过程及解的情况的差异性,从而逐步令学生具备举一反三的能力。又如,当教师在教学初中阶段“圆”的相关知识点时,可把培养学生的观察和分析能力作为主要教学目标,在课程导入环节,让学生根据曾经学过的几何知识,如“平移”“旋转”“中心对称图形”“轴对称图形”等,从圆的外观上分析该图形所具有的特征,进而引导学生在回顾所学知识的过程中,提高观察能力;当教师在介绍完圆的基本定义和特点后,在课程教学环节,教师则可把“通过猜想和画图的方式,判断两个圆可能存在的位置关系”作为探究任务,引导学生利用“数形结合”的思想,探究“两圆的直径和与圆心距之间的大小关系”对两个圆位置关系的影响。

3.基于学生表现给予适时指导和评价

虽然在任务驱动式教学法中,学生占据主体地位,是知识探究的主要参与者,但教师的作用同样不容小觑。一位优秀的教师应善于把控课堂教学进度,并擅长发现问题、总结问题,及时发现学生缺点,带领学生总结与归纳知识。教师应细心观察学生表现,及时根据学生在数学课堂当中的表现给予适时指导,并完善教学内容总结工作,从而使不同层次的学生都能在数学课堂中感受到学习的乐趣。

以“求解二元一次方程组”为例,在该部分知识内容的课堂导入环节,教师可用一道经典的问题导入:学校计划花188元钱购置一批桌椅,已知桌子10元钱一个,椅子8元钱一个,学校买了桌子和椅子共21个,那么桌子和椅子各多少个?以“尝试利用不同的数学方法解决这个问题”为学习任务,引导学生参与课堂讨论。由于教师所提出的任务必然是超出学生现有学习水平的,有的学生在执行该任务的过程中或许会遇到一些困难,迟迟难以思考出解决此类问题的答案。此时,教师便可根据每位学生的课堂表现,给予学生一些适当的提示,例如,对于没有任何思路的学生,教师可以提示学生通过假设的方法,用列算式的方法逐步得出答案;而对于会使用“假设法”解决该问题的学生,教师则可以点拨其采用列方程的形式,写出与该问题相关的二元一次方程组,并在后续教学过程中逐步指导学生掌握计算二元一次方程组的基本技能。此外,任务的解决并不意味着任务驱动式教学法的结束。在课堂教学的总结环节,教师还应带领学生再次总结与回顾所学的数学知识,并基于学生在问题探究过程中的表现,引导学生对探究过程中的“常见错误”进行反思。以“解二元一次方程组”为例,有的学生或许会在探究过程中因粗心大意,犯下“误将方程的两个变量视为同一变量”“对变量的运算处理不正确”的错误,而教师在探究活动结束时对学生的表现给予正确评估,让学生及时反思错误,有益于帮助学生查漏补缺,使学生增进对知识的理解。

参考文献

[1]蔡春颖.简析任务驱动式教学策略在初中数学教学中的应用[J].吉林教育,2021(33):66-67.

[2]龚慧.初中数学教学中任务驱动式教学法的运用分析[J].数学学习与研究,2018(22):44.

[3]肖奇峰.任务驱动式教学法在初中数学教学中的应用[J].甘肃教育,2020(2):179.