预习·讨论·练习:小学语文阅读教学的“三部曲”论文

2024-06-06 11:22:24 来源: 作者:xujingjing

摘要:预习是阅读教学的前提,讨论是阅读教学的核心,练习是阅读教学的拓展。预习、讨论、练习是小学语文阅读教学的三个重要环节,可以助力学生在体验多样化的阅读活动的过程中逐步地增强阅读认知,提升阅读水平。对此,小学语文教师要依据阅读教学需要,应用适宜的方式引导学生预习、讨论、练习,保证学生学有所得。

【摘要】预习是阅读教学的前提,讨论是阅读教学的核心,练习是阅读教学的拓展。预习、讨论、练习是小学语文阅读教学的三个重要环节,可以助力学生在体验多样化的阅读活动的过程中逐步地增强阅读认知,提升阅读水平。对此,小学语文教师要依据阅读教学需要,应用适宜的方式引导学生预习、讨论、练习,保证学生学有所得。

【关键词】小学语文;阅读教学;教学策略

在20世纪40年代,叶圣陶先生以自身的教学实践为依托,总结教学经验,整合当时切实可行的语文教学改革成果,创设了极具特色的阅读课堂教学模式。在此教学模式中,叶圣陶先生将预习、讨论、练习作为三个主要环节,引导学生自主学习、细读阅读文本、读写结合。在这三个环节中,叶圣陶先生始终将学生作为学习主体,让学生体验多样化的阅读活动。叶圣陶先生的教学方法与新课改下的生本教育理念相契合,因此,在生本教育理念的指引下,小学语文教师可以联系具体的阅读内容和学生实际情况,采用恰当的方式引导学生预习、讨论、练习。

一、预习

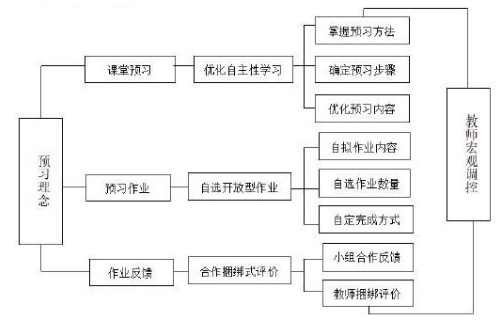

预习是指学生在具体任务的驱动下开展的课前自主阅读活动[1]。自主阅读是学生初步了解文本内容的途径。通过自主阅读,大部分学生可以心中有数地走进语文课堂,主动地迁移自读认知,深入探究阅读内容。对此,小学语文教师可以将课堂学习活动前置,根据阅读教学内容设计恰当的预习任务,驱动学生自主阅读。

(一)设计搜集类预习任务

背景知识是学生理解阅读内容的支撑[2]。一般情况下,在有效的背景知识的支撑下,学生可以了解作者的写作意图。因此,小学语文教师可以根据阅读教学内容,以背景知识为重点,设计搜集类预习任务。

以《示儿》为例,这是诗人陆游的临终遗嘱,他毕生从事抗金和收复失地的事业,在临终之际,仍念念不忘被金占据的北方和水深火热的百姓,短短的一首诗道尽了陆游渴望祖国统一的美好期盼。在不了解陆游所处的时代环境的情况下,学生很难感受到蕴藏在诗句中的深厚情感。所以,教师可以设计如下搜集类预习任务:利用网络、辅导书等工具,了解《示儿》的创作背景,想一想陆游为什么要这样写。在以上任务的驱动下,学生可以发挥自主性,使用不同的方式搜集背景信息,了解诗人所处的时代,继而自读古诗,品味陆游浓浓的爱国情感。

(二)设计批注类预习任务

批注式阅读是重要的阅读策略,采用这一阅读策略,学生可以有目的地进行阅读、思考,建立个性化的认知。众所周知,小学语文阅读课堂教学时间有限,但需要学生掌握的重点知识较多。对此,教师可以紧扣教学重点,设计批注类预习任务。

以《草船借箭》为例,本节课的重点之一是让学生诵读文本,从字里行间感受诸葛亮的聪明才智。在这篇文章中,作者先后描写了诸葛亮的三次笑,借此凸显了诸葛亮的聪明才智。基于此,教师可以诸葛亮的三次笑为着眼点,设计如下批注类预习任务:在这篇课文中,诸葛亮笑了几次?都是在什么情况下笑的?在笑谁?从诸葛亮的笑中你可以感受到他是一个什么样的人?请带着这些问题自读《草船借箭》,圈点勾画相关内容,反复诵读,并将自己的理解记录在圈画的内容旁。在了解任务内容后,学生会有目的地阅读《草船借箭》,迁移阅读认知,使用批注式阅读法进行自主阅读,做到读思结合,建立一定的认知。在此基础上,学生在课堂上便可以与他人一起讨论相关问题,高效地掌握重点内容。

(三)设计绘图类预习任务

绘制思维导图、树形图等是学生建构整体认知的途径。初步的整体认识是学生细读文本的前提[3]。同时,小学生的想象力和绘画能力较强,乐于体验各种各样的活动。基于此,教师可以分析文本内容,站在整体角度设计绘图类预习任务。以《记金华的双龙洞》为例,这篇文章共有八个自然段,第一自然段直接点明了作者游览双龙洞的时间、地点,第二、三自然段描述了去往双龙洞路上的所见所闻,第四自然段描写了洞口和外洞的景象,第五自然段着重描绘了从外洞到内洞空隙的过程,第六、七自然段刻画了内洞的景象,第八自然段简述了出洞的过程。整篇文章段落清晰,展现出了作者游览双龙洞的路线和有关地点的特点。所以,教师可以设计如下绘图类预习任务:请自读《记金华的双龙洞》,绘制思维导图,展现作者一路的所见所闻。在这一具体任务的推动下,学生能够边阅读边思考,从各个自然段中提炼关键信息,认真总结,并发挥逻辑思维的作用,绘制思维导图,展现自己的阅读成果。在课堂上,教师可以引导学生进一步解读文本,帮助其完善思维导图。

二、讨论

讨论是阅读教学的一个重要环节。在此环节,教师要始终关注学生的阅读情况,采用适宜的方式与其一起讨论,帮助学生不断地弥补认知不足,建立深刻的阅读认知。

(一)了解学情,确定教学要点

学情是教师实施小学语文阅读教学的依据[4]。了解学情的方式有很多,如引导学生展示学习成果、向学生提问等。在小学语文阅读教学中,教师要根据实际情况选择恰当的方式了解学情,以此确定课堂教学要点,实现以学定教,推动课堂教学质量的提升。

仍以《记金华的双龙洞》为例,在完成预习任务的过程中,大部分学生绘制了思维导图,这些思维导图正是他们的自学成果,是教师了解学生自学情况的切入点。众所周知,中等生在班级中占据很大的比重,在一定程度上代表了班级的整体学习情况。对此,教师可以重点分析中等生绘制的思维导图,从而结合自身教学经验确定教学要点:梳理作者游览双龙洞的路径,感知游览路途中的景物特点。之后,教师可以和全体学生一起讨论、探究教学要点。

(二)细读文本,剖析教学要点

细读文本是学生探究阅读文本的重要方式,在细读文本的过程中,学生可以迁移阅读认知,使用多样化的方式分析、理解文本,深刻地感知语言的深刻内涵[5]。教师是学生细读文本的引导者,一般情况下,教师可以立足教学要点剖析文本内容,继而提出问题或任务,驱动学生走进文本深处。同时,教师可以依据学生的细读情况,耐心地给予其阅读指导,促使其建构深刻的阅读认知。

以《少年闰土》为例,在这篇文章中,作者采用对话的形式,借闰土之口描述了“雪地捕鸟”“海边拾贝”“瓜田刺猹”“看跳鱼儿”等新鲜事,塑造了一个聪明勇敢、见多识广的少年形象,同时表达出了作者对闰土的钦佩之情和对自由生活的向往。但是,大部分学生在预习文本时,仅仅了解了这几件事情,没有对其进行深入的剖析,因而无法深刻地领会闰土的形象特点。对此,教师可以将闰土的形象特点作为教学要点,向学生提出问题:“闰土是如何在雪地捕鸟的?”在问题的驱动下,学生会反复诵读“雪地捕鸟”这件事,分析闰土捕鸟的动作。基于此,教师可以选择学生代表,鼓励其演示闰土雪地捕鸟的过程。在学生代表演示的过程中,教师抓住其动作,引导其他学生思考问题,如“为什么要用短棒支起一个大的竹匾?”“为什么要在地上撒下秕谷?”其他学生边看边思考,重点探寻闰土各个动作的意图。如此细读文本,不但可以使学生走进文本深处,掌握阅读要点,还能够使学生积累细读经验,养成读思结合的好习惯。

(三)教师指导,理解教学要点

理解教学要点是学生参与课堂教学的目的之一,亦是学生参与课堂教学的难点之一。在师生进行课堂讨论的过程中,教师要发挥引导作用。教师引导学生学习的方式有很多,给予教学指导是其中之一。教师给予学生教学指导,可以使学生走向学习深处,透过文字认知学习内容。对此,在小学语文阅读教学中,教师可以在学生剖析教学要点后,引导其展示成果,并以此为切入点,给予其有针对性的指导。

以《桥》为例,在细读文本的过程中,大部分学生发现了一些矛盾之处。有学生指出,“老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子”,后面又“用力把小伙子推上木桥”,老汉的“揪”和“推”是矛盾的。但是,该学生无法把握这一矛盾之处的深刻内涵。于是,教师向学生提问:“老汉是用什么身份将小伙子从队伍里揪出来的?又是用什么身份将小伙子推上木桥的?”由此,学生自主诵读文本,联系上下文,确定老汉的不同身份。老汉身为一名共产党员,有责任将小伙子从队伍里揪出来。老汉身为一名父亲,有责任将小伙子推上木桥。这样一来,学生能够立足老汉的不同身份感受其责任,体会到其身上美好的精神品质——作为一名共产党员,老汉始终将人民群众放在第一位,无私奉献;作为一名父亲,老汉始终将儿子放在自己的前面,关心爱护儿子。在教师的指导下,学生能够真正地品味主人公身上的美好品质,领悟作者的写作意图,受到心灵的熏陶,建立积极的思想认知。

三、练习

练习是阅读教学不可或缺的环节,是学生迁移阅读认知、利用多样化的方式进行写作的活动。众所周知,阅读与写作是语文学科的“双翼”,是学生有效学习语文知识的重要途径。教师要立足学生的阅读情况,及时组织写作活动,帮助学生将读与写结合起来,实现以读促写、以写助读的目标,提升语文教学效率。

(一)改写

改写是指在保证原文意思不变的情况下,改变文体、人称等的写作活动[6]。改写是学生展现自己对文本的理解情况的途径,也是学生加深对文本的理解的途径。在小学语文阅读教学中,教师要依据学生的阅读情况组织改写活动,使其在了解自身学习情况的基础上查漏补缺,深化阅读认知,同时锻炼思维能力和书面表达能力。

以《清平乐·村居》为例,在学习这首词的过程中,学生不断地与教师、同伴讨论,建立了一定的认知。基于此,教师可以组织改写活动,引导学生将这首词改写成白话文。在改写活动中,大部分学生积极思考,回想这首词的主要内容,同时调动知识储备,选择恰当的词汇,用现代汉语展现这首词的内容。在学生完成改写任务后,教师任选作品,当众诵读,其他学生判断这一作品是否贴合原文、是否有语用问题等,开展有针对性的评价。在他人评价的辅助下,学生能够自觉地弥补改写上的不足,提升课堂学习效率。

(二)写读后感

写读后感是学生在阅读文本后,用书面形式展现自己的阅读感受的活动。在写读后感的过程中,学生会加深对文本内容的认知,深刻地体会作者的写作意图,还能够锻炼写作能力,提升读写水平。在学生体验阅读活动的过程中,教师可以组织写读后感的活动。

以《穷人》为例,这篇课文通过讲述桑娜一家在条件艰苦的情况下,毅然决然地收养孤儿的故事,表达了“穷人不穷”这一主题。在体验阅读活动的过程中,大部分学生了解了故事内容,感受了故事主题。对此,教师可以提出写读后感的任务:“在阅读《穷人》时,你被桑娜的所作所为感动了吗?你有没有什么话想说呢?请写出自己的阅读感受,100字即可。”在任务的驱动下,学生会迁移阅读认知,积极地组建语言。在学生写出读后感后,教师可以组织集体讲评活动,点评学生的写作情况,同时宣扬故事主题,促使学生强化认知。

总之,预习、讨论、练习是小学语文阅读教学不可或缺的三项活动,是学生理解阅读内容、发展各项能力的重要途径。小学语文教师要根据阅读内容设计多样化的任务,驱动学生开展课前预习,在课堂上立足学生的阅读情况,通过多样化的方式与学生进行讨论,促使学生建立深刻的认知。同时,教师要及时地组织不同形式的写作活动,助力学生深刻地理解阅读内容,锻炼写作能力。

【参考文献】

[1]胡莉萍.基于小学语文核心素养的阅读教学设计三部曲“读—思—写”——以孙双金的《找春天》教学设计为例[J].广西教育学院学报,2023(2).

[2]陈慧.小学语文主题阅读教学“三部曲”[J].广西教育,2022(10).

[3]张雪芳.例谈小学语文群文阅读“读思达”教学策略三部曲[J].家长,2021(36).

[4]朱书铭.自主阅读合作交流感悟提升——小学语文阅读教学三部曲[J].小学生作文辅导(上旬),2020(11).

[5]罗瑾.阅读、感悟、交流——浅析小学语文阅读教学“三部曲”[J].学周刊,2020(5).

[6]张莲英.阅读教学三部曲——小学语文阅读能力教学方式探究[J].课程教育研究,2019(38).