“读思达”教学法在小学语文课堂中的应用策略研究论文

2024-06-04 11:10:10 来源: 作者:xujingjing

摘要:将“读思达”教学法应用到语文课堂可以促进传统“以教为主”的教学模式向“以学为主”模式的有效转变,凸显学生在学习活动中的主体地位,让学生通过自主阅读、思考和表达来建构新的知识,从而释放学生的内在潜能,使语文教学永葆活力。因此,作者在搜集、阅读相关文献资料的基础上,结合自身的教学实践探索,从驱动语文阅读、引导深度思考及提供表达机会三方面论述了“读思达”教学法在小学语文课堂中的应用策略。

摘要:将“读思达”教学法应用到语文课堂可以促进传统“以教为主”的教学模式向“以学为主”模式的有效转变,凸显学生在学习活动中的主体地位,让学生通过自主阅读、思考和表达来建构新的知识,从而释放学生的内在潜能,使语文教学永葆活力。因此,作者在搜集、阅读相关文献资料的基础上,结合自身的教学实践探索,从驱动语文阅读、引导深度思考及提供表达机会三方面论述了“读思达”教学法在小学语文课堂中的应用策略。

关键词:小学语文;“读思达”教学法;应用策略

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出,教师应坚持以核心素养为导向的原则来开展教学活动。这说明对学生核心素养的培养已成为当前语文教学的主要任务,而阅读、思考和表达是促进该任务实现的基本途径。“读思达”教学法与《课程标准》所提倡的“以生为本”理念不谋而合,都倡导让学生对知识展开自主建构,并要求教师在教学中积极贯彻“师为主导、生为主体”的理念。因此,教师应加强对“读思达”教学法的学习和应用,让语文课堂真正实现“放权与赋能”。

一、“读”:驱动语文阅读

(一)设计阅读提纲,明确阅读方向

阅读是“读思达”教学法实施过程中不可或缺的首要环节。只有让学生参与大量的阅读活动,才能使他们通过不断输入文本信息,形成对文本的独到见解,同时为其接下来的思考、表达奠定基础。因此,为了促进学生有目的地阅读,减轻阅读的盲目性,教师可以针对本班学情和学生的实际认知水平来设计阅读提纲,帮助学生明确阅读的方向和目标,引导学生结合提纲中的提示或问题对文本展开阅读[1]。

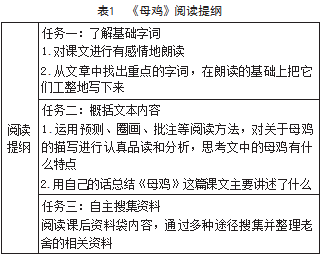

例如,在教学统编语文四年级(下册)《母鸡》一文时,教师针对学情和学生的认知水平设计了一份阅读提纲,并要求学生结合提纲中的任务或问题对课文展开自主探究和学习,提纲内容见表1。

教师通过设计阅读提纲可以让学生明确本文的阅读方向和学习重点,使他们结合提纲中的任务对新课文展开初步学习,提高其课前自主阅读的能力。

(二)搭配群文阅读,拓展阅读空间

在新课程改革背景下,群文阅读逐渐成为许多语文教师认可且推崇的教学模式,它可以弥补传统单篇课文教学的不足,对学生语文学科核心素养的发展具有促进作用。在运用“读思达”教学法时,教师可以适当搭配群文阅读,引导学生对多篇文章展开阅读和建构,以此增加学生的阅读量,激发他们的阅读兴趣。群文阅读活动的开展可以很好地锻炼学生多文本阅读的能力,有助于快速提升他们的阅读水平,同时还能达到拓展阅读空间的目的[2]。

例如,在讲授统编语文五年级(上册)《示儿》这首古诗时,教师以“爱国”为议题开展群文阅读活动。除了教材中这首古诗作品外,教师还从课外选择了陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》《卜算子·咏梅》。教师将这三首古诗组成群文并引导学生阅读,使其在阅读文本的基础上进一步探究诗人身上赤诚的爱国之心,思考作者是如何在作品中传达自己情感的。

为了促进学生对爱国主题的理解,教师设计了三个问题,让学生在问题的驱动下进行阅读,问题如下:

问题1:在《示儿》这首作品中,你能从“但悲不见九州同”这一句中体会到怎样的情感?

问题2:在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》这首作品中,“遗民泪尽胡尘里”这句诗是什么意思?

问题3:在《卜算子·咏梅》这首作品中,“已是黄昏独自愁”这句诗有什么独特含义?

教师通过开展群文阅读可以实现对教材中文本的补充和延伸,并拓展学生的阅读空间,使他们的诗词阅读能力得到锻炼与提升。

(三)渗透阅读方法,提升阅读效率

在课堂上向学生渗透有效的阅读方法可以令整个阅读过程变得更高效,教师要注重对多样化阅读方法的渗透,要求学生针对不同类型的文本选择合适的方法进行阅读和探究,如预测法、批注法等。这不仅可以促进学生对文章内容的理解与把握,还有利于提高他们自主阅读的效率,使其阅读技能得到强化[3]。

例如,在讲授统编语文三年级(上册)《胡萝卜先生的长胡子》一文时,教师先组织学生对上节课学到的阅读方法进行回忆,让他们思考在《总也倒不了的老屋》这篇课文的学习中掌握了哪些预测的方法,由此调动学生的认知经验。以下是学生的作答:

生1:可以根据题目对课文的内容进行预测。

生2:可以联系自身的经验来展开预测。

生3:还可以结合教材中的插图来预测。

……

接着,教师让学生带着这些阅读方法对新课文展开自主阅读。比如,教师在出示课文的题目之后,让学生围绕题目大胆预测这篇课文讲述的内容,活跃他们的思维,引导学生说出自己的思考,如以下是学生的预测:

生4:我觉得文中的胡萝卜先生经常会因为自己的长胡子而发愁,因为太长了,不好打理,而且还要经常刮。

教师通过渗透阅读方法,不仅可以提高学生的预测能力,还有利于提高他们自主阅读课文的效率。

二、“思”:引导深度思考

(一)巧妙设计问题,给予思考机会

思考是“读思达”教学法实施中的第二个环节,同时也是核心环节。如果说阅读是学生直接与文本进行对话的过程,那么思考则是学生和问题直接交流的过程,对文本信息进行思考有利于发展学生的思维能力。问题是贯穿整个阅读活动中的重要因素,学生对问题进行分析和探究的过程也是他们深度理解文本的过程。因此,教师要结合学生的认知水平巧妙设计问题,并给予他们足够的思考空间,使学生通过自己的能力来找到答案,最终形成独特且深刻的理解[4]。

例如,在学生读完《母鸡》这篇课文后,教师可根据本班学生的认知水平设计三个难度适宜的问题,让学生在问题的引导下对文章内容进行梳理,具体问题如下:

问题1:之前读过老舍写的《猫》,发现他对猫十分喜爱,这节课我们要阅读他写的另一篇文章《母鸡》。你觉得他是否也喜欢家里的母鸡呢?通过自主阅读,你是否能发现他对这只母鸡的别样情感?

问题2:请你运用自己的语言来概括一下这篇课文讲述了什么内容。

问题3:原来老舍先生一开始并没有对母鸡十分喜爱,后来却在情感上发生了一定的变化,你能说一说他对母鸡情感的变化是怎样的吗?为什么会这样改变?

接着,学生需要围绕问题展开独立分析与思考,他们可以联系《猫》一文来分析作者对猫和母鸡的不同情感态度,通过对比思考增强其对课文情感的了解。

(二)设置疑问,锻炼思考能力

一节课结束后,基本的阅读活动也已经完成,教师可以转变角度,针对文章的内容设置疑问,让学生重新思考,使他们在看似没有疑问的地方产生疑问和思考,这样更有利于促进学生思考能力的发展,真正达到“疑则有进”的效果。可以说,设置疑问是一种有效的教学手段,可以唤起学生的好奇心理,并促进其对文本的深入思考,所以教师要在恰当的时机设置疑问,以此丰富思考的环节。

例如,在讲授统编语文四年级(上册)《爬山虎的脚》一文时,在阅读之前教师故意设置了一个疑问:爬山虎是一种植物,但是我们看到的植物会长脚吗?植物不是只有根吗?教师通过疑问来导入这篇课文,诱发学生的好奇和认知冲突,使他们带着疑问投入到对本文的阅读当中,进而展开初步思考。在阅读过程中,教师还可以针对文中的内容来设置疑问:“爬山虎的脚

是什么样子的?它长在什么地方?”教师通过设置疑问来引思,使学生在阅读课文的基础上通过自己的思考从文中找出答案,这一过程不仅可以加深学生对课文的理解,还有利于锻炼他们的思考能力。

三、“达”:提供表达机会

(一)开展合作学习,实施表达活动

《课程标准》倡导让学生运用自主、合作、探究的方式对学科知识进行建构,这样可以凸显他们在学习活动中的主体地位,并促进学生自主学习能力的发展。因此,在具体的教学过程中,教师要弱化自己是权威的意识,在课堂上积极开展合作学习活动,让学生在小组交流、探究的过程中大胆表达自己的看法,使学生有更多口头表达的机会,在深度交流、思维碰撞的过程中促进其语言表达能力的提高[5]。

例如,在开展以“爱国”为主题的群文阅读活动时,教师组织学生以小组为单位共同对陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》和《卜算子·咏梅》(课外)中的景物描写进行探究,让他们思考“作者在诗中描写不同景物有什么作用?寄托了怎样的情感?”,并给学生提供自由交流、表达看法的时间和空间,让他们在课堂上畅所欲言。以下是部分学生的发言:

生1:在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中,作者描绘了“三万里河”和“五千仞岳”,从这些景物描写中我们可以体会到祖国的辽阔,这说明作者当时的心境也比较开阔;但在《卜算子·咏梅》中,作者描绘了“驿站”“断桥”“风和雨”这些景物,在驿站外断桥边的梅花十分凄惨,这说明诗人的心境比较悲伤。

生2:我也这么觉得,《秋夜将晓出篱门迎凉有感》描写的景物是开阔的,给人一种有力量的感觉……

在合作学习、交流探讨的过程中,学生不仅可以进一步体会诗人内心的感情,促进对古诗的理解,还能使自身的语文表达能力和组织能力得到锻炼。

(二)落实表达反思,增强表达效果

在阅读活动结束后,引导学生及时反思是促进其学习水平、反思意识提高的重要途径。除对学生阅读、思考能力进行培养之外,教师还要注重引导学生养成表达反思的习惯,引导学生对所学文本进行回顾、梳理和总结,使他们用自己的语言谈一谈阅读这篇文章的收获或感受。在此过程中,学生可以更深入地理解所学,同时增强表达效果。

例如,教师要求学生对《西游记》这本名著进行阅读,在完成整本书的阅读之后,教师及时在班级内部开展表达反思的活动,组织每位学生对自己的阅读过程进行回顾、反思,鼓励学生从阅读方法、阅读习惯这两个方面入手,用自己的话进行梳理与表达,以下是几位学生的反思内容:

生1:在阅读《西游记》的过程中,我可以根据老师所给的阅读提纲和提示,对精读、略读、预测、圈画等阅读方法进行综合运用,这些方法提高了我的阅读探究效率。

生2:我能理清楚《西游记》中的主要情节以及人物之间的关系,并能用自己的话对主要内容进行概括,对人物的特点进行客观的分析和评价。

在教师的提示和指导下,学生对自己的阅读过程、阅读方法、了解到的内容进行回顾和反思,在表达反思的过程中促进了对书籍内容的梳理和反思习惯的形成,同时增强了语言表达能力。

四、结束语

综上所述,“读思达”教学法的有效应用可以充分发挥学生在语文课堂上的主体性,教师应积极贯彻“以学为主体”的原则组织来组织阅读、思考和表达这三个环节,在教学中适当放权,给学生提供更多参与、展示、思考、探究的空间和机会,使他们成为学习活动的中心,让学生在恰当的指导下对所学文本展开深入分析与思考,使其联系已有经验对知识进行深度加工和建构,在此过程中释放学生的潜能,强化他们的主人翁意识,最终促进其主体性发展。

参考文献:

[1]蒋依娟.“双减”背景下“读思达”教学法在小学语文教学中的实践[J].天津教育,2023(27):95-97.

[2]郑淑芳.“读思达”背景下小学语文教学方式的转变策略与探究[J].试题与研究,2023(17):143-145.

[3]周雨桐.“读思达”教学法在小学语文教学中的应用研究[D].洛阳:洛阳师范学院,2023.

[4]颉志平.基于核心素养背景下“读思达”教学法在小学语文教学中的应用[J].家长,2023(14):64-66.

[5]赖明霞.浅谈“读思达”教学法视域下的小学语文阅读教学[J].国家通用语言文字教学与研究,2023(4):145-147.