面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学探索——以虚拟仪器技术课程为例论文

2024-05-25 11:14:17 来源: 作者:liyuan

摘要:文章首先介绍了相关背景,然后以“虚拟仪器技术”课程为例,阐述了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学思路,接着论述了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学实践,最后说明了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学成效。

摘要:文章首先介绍了相关背景,然后以“虚拟仪器技术”课程为例,阐述了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学思路,接着论述了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学实践,最后说明了面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学成效。

关键词:柔性化教学;专业综合类课程;学生个性发展

为了提升人才培养质量,促进高等教育内涵式发展,教育部印发的《关于一流本科课程建设的实施意见》明确提出了切实提高课程教学质量的有关指导意见。但是在高等教育普及化与经济社会急剧变革的时代背景下,学生的个人志趣、发展目标呈现出明显的多元化倾向,故教师在教学过程中面临如何既能针对学生个体的差异,满足学生个性化学业发展需求,又能根据学校、专业发展定位,紧贴专业技术发展前沿,落实“两性一度”的“金课”教学要求的巨大挑战。

为了保证电子信息类专业学生专业核心能力的养成,专业一般有1一2门专业综合类课程,这类课程教学内容繁杂,在面对学生个性化发展和课程教学落实“两性一度”要求方面出现以下三个显著问题。一是无法满足学生多元目标下的学习需求。当前,教学方式面向全体学生,类似于工业流水线生产,执行同一个教学标准,使用同一个教学方案。但由于学生自身能力存在差异、志趣不同,实际教学很难兼顾学生多样化的需求,更无法根据学生个体特点突出其优势和长处,实现学生个性化、最大化成长,导致学生“学不懂”与“不够学”现象并存。二是无法破解课时压缩与技术扩张的矛盾。随着教学改革的不断深入和推进教学体系在不断扩张,但教学时长不断缩减,加之教师常常采用传统教学模式,这样其仅能固守基本原理和基本方法进行教学,而缺乏足够的时间和空间开展面向最新发展趋势的前沿知识与技能训练。三是无法有效突出教学中的学生主体地位。传统课堂以教师讲授为主,教学手段单一,缺乏足够的吸引力,且课堂消极沉默现象普遍存在,同时大多数情况下学生仅仅停留在聆听、观察的被动接收状态下的浅表性学习层面,师生、生生之间几乎零互动,导致教学中学生的主体地位欠缺,使得学生积极思考、自觉行动的主动性不足。“虚拟仪器技术”课程作为电子信息类专业一门重要的专业综合类课程,教学内容涉及硬件电路、软件开发、信号处理等现代IT领域核心技术,是培养学生系统设计开发能力、专业核心竞争力的重要载体,其教学也存在上述问题。因此,本文拟在阐述相关背景的基础上,以“虚拟仪器技术”课程为例,面向学生个性化发展,探索专业综合类课程的柔性化教学改革。

一、相关背景

柔性化教学起源于生产制造领域的“柔性制造”概念。有别于规模化的刚性生产,柔性制造是针对“多样化、小规模、周期可控”的生产需求,由多个柔性制造单元组成的可重组的自动化生产制造系统。柔性制造能适应由于市场需求变化和工程设计变更所出现的变动,可以在最少人的干预下,根据制造任务或生产环境的变化迅速进行设备、工艺、流程等方面的重构,完成多品种产品的共线生产。借鉴柔性制造思想,学者探索了柔性化教学新模式,使得教学能够及时响应学科发展与行业应用的技术前沿,适应不同学生的学业发展需要,也能够快速适应外部环境对于人才培养的新要求。袁建美、田勇等从教学管理、专业建设的角度进行了柔性化教育教学改革探索;李恩民等3提出了“3+X”的柔性化人才培养模式:田勇、秦金璐王睿等+分别从课程教学角度介绍了柔性化教学的实施模式;赵玉宝等[7]提出了柔性化课程资源建设思路;王京梅、许少伦等[8-9]从不同层次的专业技能融会贯通和开放式实验教学平台建设方面探索柔性化教学模式的改革;丁然等[10]从新工科建设的角度进行了面向个性化学习需求的实践教学探索;曾广根等[11]从自主、自律两个角度进行了实践教学中的柔性化教学改革探索。纵览文献,近年来有关柔性化教学的探索主要聚焦于学习资源的多元化、学习时间的灵活化、教学评价的个性化等措施方面,而对于课程核心目标的牢固把握、针对不同层次学生的纵深发展、横向拓展学习需求下的内在逻辑的重视程度不够。

二、面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学思路

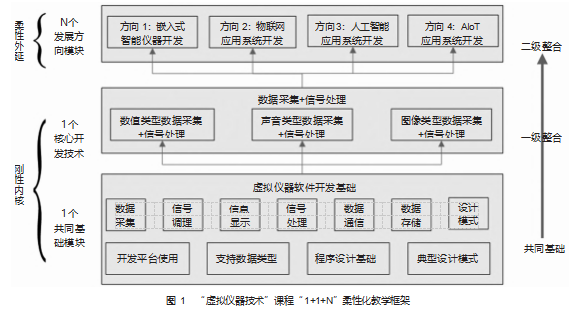

“虚拟仪器技术”课程内容涉及电子线路、计算机应用、信号处理、网络通信等电子信息类专业的几乎全部核心技术,教学具有知识点繁杂、综合化程度高的特点,因此要想高质量地达成课程教学目标,有一定难度。对此,笔者所在教学团队针对该课程内容的特殊性,以满足学生个性化发展的需要、紧贴行业应用的实际需求、响应新兴技术的融合赋能作用为基础,为融会贯通电子信息类专业的核心技术,打造专业“顶石课程”,按照“整合应用”的基本思路,将分散于“电子线路”“计算机应用”“信号处理”等不同课程的相关知识、技能进行整合,形成面向电子信息类专业核心能力构建的新型课程教学内容,并对教学内容进行基于认知规律的模块化解构,再针对实际教学需要重构出以“刚性内核+柔性外延”为特点的“1+1+N”柔性化教学框架,如图1所示。

“1+1+N”中的第一个“1”指的是通用性的虚拟仪器软件开发的基础内容,属于课程教学内容的刚性内核,是修习课程的全体学生必须达到的底线目标。第二个“1”指的是课程的核心开发技术,这一部分内容将课程共性基础知识与专业内部电子线路、传感与检测、信号处理等相关课程知识首次融合,构建“数据采集+信号处理”的技术体系结构,并细分为数值类型数据采集+信号处理、声音类型数据采集+信号处理和图像类型数据采集+信号处理三个方向,学生在共同的技术体系结构下可任选其中一个方向作为主要学习目标,以推动不同层次、不同兴趣的学生在学习过程中沿着不同路径对专业知识进行综合性学习。第二个“1”既属于课程刚性内核提升的内容,同时也是满足学生个性化发展的柔性化教学的初步体验。两个“1”构成了课程完整的“刚性内核”,形成了学生所具备的基本能力标志—能够进行软硬件结合的信号采集与分析处理应用系统的分析、设计、开发相关工作,实现了专业内部主要核心技术的融会贯通。

“N”指的是若干个相对独立、紧贴行业发展热门方向,即与前面两个“1”的教学内容紧密联系的进一步拓展应用的方向。该课程精选了嵌入式智能仪器开发、物联网应用系统开发、人工智能应用系统开发、AIoT应用系统开发4个典型方向,给学有余力的学生提供更多的进一步拓展学习宽度、挖掘学习深度的选择,进而为学生实现更大范围专业所学知识的融会贯通、进行更高层次专业能力的培养提供了机会。N个发展方向模块构成了课程的“柔性外延”,可满足不同能力基础、不同志趣学生进一步发展的需要,同时使学生实现了对课程柔性化教学更加深入的体验。

三、面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学实践

为了保障教学目标的高质量达成,在“1+1+N”课程柔性化教学思路的基础上,教学团队设计了面向学生个性发展的“六位一体”柔性化教学实施方案。即通过模块式柔性化教学内容、“学、做、思”一体化教学方法、三结合的柔性化教学辅导模式、进阶式的柔性化线上教学资源、开放式的柔性化实验教学、分段式的柔性化教学考核,使课程教学能够以丰富的教学资源满足不同层次学生的学习需求,让学生根据自己的兴趣和需求自主选择统一技术体系架构下的不同学习内容及应用领域,并能够根据自己的实际情况自由选择实践训练的时间和内容,从而突破时空限制向学生提供个性化学习指导和帮助,最终最大限度地激发学生的学习积极性和创造力。

(一)构建模块式柔性化教学内容

教学团队提出了典型技术架构引领的“虚拟仪器技术”课程教学内容细分与重构策略。即针对当前电子信息领域比较流行的“云、网、端”技术架构,将复杂技术系统分解为物联网云平台、通信网络、智能终端等组成部分,然后针对每一部分的技术开发需要,进一步分解出所需知识点和技能点,形成模块化的课程学习知识单元。同时,分散知识单元的意义构建,即按照构建主义教学理论,将模块化教学内容重组形成技术系统原型,以不同重组模式实现不同类型的典型系统解决方案,构建不同层级的知识体系和技术框架,给予不同学习基础、不同学习兴趣的学生多元化的学习路径,使每一个学生都能在适合自己层级的基础上理解单元知识点背后的大概念,最大限度实现个人的成长目标。

(二)实施“学、做、思”一体化柔性化教学方法

教学团队改革“虚拟仪器技术”课程传统的单向传播教学模式,采取“学、做、思”一体化教学方法。“学”采用课堂“精讲”方式,由教师带领学生快速掌握大系统观下的虚拟仪器技术相关基本方法和基本原理;“做”采用“精练”方式,通过教师快速讲解示范,学生现场同步练习,使其快速理解典型问题的分析方法、解决方案的形成过程、关键技术的实现方法、设计结果的测试分析,达成学以致用的基本目标;“思”在课堂教学环节,即教师基于最近发展区的教育理论,结合当前学生所学的知识、掌握的技能,精心设计思考问题,提供继续探究的方向、可利用的资源,形成学生解决问题的“支架”,引导学生研讨,启发学生进一步拓展提升,激发其后续自主学习的动力,使学生从被动接受学习转变为双向互动方式下的主动探索学习。

(三)形成三结合的柔性化教学辅导模式

为了满足学生个性化学习需求,教学团队借助学习通、课程QQ群、腾讯会议等平台或工具,构建“线上辅导与线下辅导结合、集中辅导与个体辅导结合、教室辅导与实验室辅导结合”的三结合“虚拟仪器技术”教学辅导模式。即共性问题辅导采取集中线上答疑、线下课堂讲解研讨、实验室专门讲解示范的方式;个性化问题辅导则充分利用课间,随时回应学生学习过程中的困惑和问题,也可利用课程QQ群、学习通课程平台发起专项讨论。同时,鼓励学生之间相互指导,形成简单问题朋辈互助、复杂问题教师引导启发的课外学习辅导新模式。

(四)提供进阶式的柔性化线上教学资源

教学团队搭建“虚拟仪器技术”课程线上线下混合式教学平台,将信息技术与教学内容有机融合。在传统线下教学的基础上,建设基于超星学习通的线上课程资源,提供完备的多媒体课程教学内容,为学生提供利用闲暇时间进行碎片化学习的资源,以保证学生对于基本教学内容可根据需要时时可学、处处可学。针对学有余力的学生和具有不同兴趣爱好的学生,精心设计“人工智能应用系统开发”“嵌入式智能仪器开发”“物联网应用系统开发”“AIoT应用系统开发”四大自选方向的全套学习资源,并利用超星学习通“任务点”功能,针对不同方向的拓展学习内容相关知识点,按照其内在逻辑设计学习路径。同时,学生以“闯关模式”逐项完成所选方向必需的知识点学习,逐步实现知识点之间联系的意义构建,由此为学生自主学习提供了丰富的信息资源,并指明努力的方向,可以极大地提高学生探索前进的效率。

(五)进行开放式的柔性化实验教学

教学团队将“虚拟仪器技术”课程每次实验的内容划分为“基本实验”“综合实验”“探究实验”三个不同层次,以满足不同学习能力和学习兴趣的学生适度训练的需要。“基本实验”以课程基本原理验证为主,旨在达到初步学以致用的目的。“综合实验”是“联通主义教学观”指导下的前期所学若干知识点的综合应用,旨在建立初步的知识融合应用意识和能力。“探究实验”则是以实验内容为核心,结合实际工程项目或科研课题浓缩出的典型问题,着重于创新意识、创新能力的培养。另外,实验室要对学生全天候开放,以方便学生根据实验室使用情况和自己的时间安排,在规定的时间段内灵活选择实验时间和实验层次,完成课程实验。

(六)注重分段式的柔性化教学考核

教学团队将传统的“虚拟仪器技术”课程一次性终结式考核改为分段式过程化考核,并分为“功能需求分析、技术方案设计、关键技术实现、结果测试分析、考核报告撰写与答辩”5个阶段,同时考核内容的设计兼顾不同学习基础、不同学习兴趣的学生的需要,并设计面向不同领域、不同层次、不同综合程度的应用开发性质的题库。题库覆盖的典型技术领域包括LabVIEW应用程序开发(底线要求)、数据采集+信号处理应用开发(进阶要求)及数据采集+物联网应用系统开发/人工智能应用系统开发/嵌入式智能仪器开发/AIoT应用系统开发(高阶要求)。学生可根据自己的实际情况,在底线、进阶、高阶三个不同层级中选择自己感兴趣的题目。而不同层级的题目评分结果应按照难易系数进行加权处理,从而激励学生主动挑战、积极探索,间接实现提升课程“两性一度”的目标。概括来说,分段式考核改变了学生以往平时不用心、最后一周突击闯关的不良学习习惯,且在分段式考核过程中,学生通过观摩可相互学习、借鉴其他学生各自的特长和优势,实现考核促进、相互启发、共同进步的目的。

四、面向学生个性发展的专业综合类课程柔性化教学成效

教学团队面向学生个性发展,对“虚拟仪器技术”课程进行柔性化教学实践后,取得了以下成效。

第一,学生学习的主动性大幅度提高。丰富的课程资源、实用的课程技能、不同粒度的整合模式、典型应用的参考范例等,都对学生形成了巨大的吸引力。学习通的学生均访问量超过3 000次/学期,即使课程考核结束,依旧能吸引学生继续访问课程网站,进行自主学习。

第二,课程质量得到广泛认可。基于柔性化理念改造的课程,最大限度地满足了学生多元化发展需求。近三年来,学生对于“虚拟仪器技术”课程的选课热情高涨,选修率始终高达100%,可见,该课程得到了历届学生的广泛认可。

第三,课程功能的外溢效应突出。基于柔性化理念改造的课程使得学生专业技术应用的意识和能力得以增强,并产生了较强的外溢效应,如“数字信号处理”“数字图像处理”“电子系统设计”等多门课程普遍出现了利用课程所学知识进行相关技术系统的设计与开发的现象,促进了专业不同课程的进一步融合。

第四,进一步提升了专业影响力。“顶石课程”的定位和作用,对本门课程进一步提升学生专业能力产生了积极影响,学生深造与就业成绩喜人。课程开设三年来,本专业学生考研升学率从原来的10%左右上升至目前的40%,就业满意度和薪资水平排名全校前三,得到了社会的广泛认可。

总之,本文借助制造领域的“柔性”概念,以“虚拟仪器技术”课程为例,探索了专业综合类课程柔性化教学的基本思路,希望能够为更多课程建设提供参考和借鉴。当前,“虚拟仪器技术”课程的柔性化教学虽然取得了一定成效,但是还面临缺少满足柔性化教学所需教材的问题。笔者所在学校业已启动了校企协同的虚拟仪器技术相关系列教材的开发项目,有望更加深入地促进柔性化教学的改革和创新。

参考文献:

[1]袁建美,罗熊,王晓晓,等.高校教学研究活动柔性化管理[J].中国冶金教育,2022(6):91-93.

[2]田勇,刘子凡,丁学君,等.智能科学与技术专业柔性化教学模式研究[J].计算机教育,2019(10):56-58,62.

[3]李恩民,郑少燕,许丽艳,等.医学生科研创新能力培养“3+X”模式的探索与实践[J].中国生物化学与分子生物学报,2022,38(3):381-392.

[4]田勇,赵爽,丁学君,等.面向创新型人才培养的单片机系列课程柔性化教学模式研究[J].计算机教育,2019(11):156-160.

[5]秦金璐.《纸质包装设计》课程教学改革的柔性化探讨[J].黑龙江造纸,2022,50(3):53-55.

[6]王睿,周昊源.面向数字信息时代的“信号分析与处理”课程智慧教学探索[J].工业和信息化教育,2023(3):31-35.

[7]赵玉宝,黄晓丹,朱文兴.构件化数字教育资源工作室建设研究[J].中国教育信息化,2022,28(9):96-102.

[8]王京梅,贾利军.高等教育中开放式柔性实验教学平台的探讨[J].实验室研究与探索,2017,36(4):184-187.

[9]许少伦,冯琳,孙佳,等.贯通融合的电气类专业实践教学体系构建[J].电气电子教学学报,2022,44(6):137-141.

[10]丁然,王平,陈桂友.新工科背景下个性化综合实践环节探究[J].电气电子教学学报,2022,44(4):119-122.

[11]曾广根,王文武,张静全,等.材料类专业“自主柔性+自律刚性”实践模式的探索与实践[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(7):96-97,100.