高职经济法基础课程思政建设实践与思考论文

2024-04-26 10:16:35 来源: 作者:zhoudanni

摘要:课程思政是高校课程建设的重大问题之一。其本质是将思想政治教育的理论知识、价值理念以及精神追求等融入各类课程,构建全员、全程、全课程育人格局,通过对学生的思想意识、行为举止产生潜移默化的影响,落实立德树人的根本任务。

摘要:经济法基础是高职财经商贸大类专业的专业基础课,同样承载着立德树人的教育使命。在国家狠抓课程思政建设的背景下,经济法基础课程思政建设取得了长足发展,但也存在不少问题。文章从经济法基础课程思政建设目标入手,厘清该课程思政建设存在的问题,在此基础上提出破解课程思政建设问题的方法,以期对经济法基础课程思政建设起到推动作用。

关键词:经济法基础课程,课程思政,建设方法

课程思政是高校课程建设的重大问题之一。其本质是将思想政治教育的理论知识、价值理念以及精神追求等融入各类课程,构建全员、全程、全课程育人格局,通过对学生的思想意识、行为举止产生潜移默化的影响,落实立德树人的根本任务。2020年5月教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)和2022年7月教育部等十部门联合印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》(以下简称《方案》)为课程思政建设提供了政策导向和工作指南。

经济法基础教学中,如何有效融入课程思政内容,对课程思政建设成效如何进行评价是该课程思政建设的重点。本文围绕这个重点问题深入讨论,进一步推动经济法基础课程思政建设。

一、经济法基础课程思政目标解析

(一)德法兼修是经济法基础课程思政总目标

经济法基础是高职财经商贸大类专业的专业基础课,内容涵盖了与市场经济密切相关的法律法规和学生未来职业发展所需的法学知识。根据《纲要》精神,高职财经商贸大类专业的专业课课程思政建设以“培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养”为教育目标。具体到经济法基础课程,其课程思政总教育目标集中体现为“德法兼修”。

高职财经商贸大类专业之所以把经济法基础作为专业基础课,是因为经济法基础承担着培养学生扎实的经济法律知识、高尚的思想道德品质和优良的职业道德修养的立德树人使命[1]。这一使命是社会主义核心价值体系对于财经商贸工作者的具体实践要求。因此,准确理解经济法基础

“德法兼修”的课程思政教育目标时,要突出社会主义核心价值观的引领作用,把社会主义核心价值观融入经济法基础教学实践。这是经济法基础课程思政教学的大方向。

(二)德法兼修在经济法基础中的诠释

“德法兼修”作为经济法基础课程思政教育总目标,要求学生通过该课程的学习,既掌握相关法律知识,又提升个人品德。“法”的教育来自于该课程知识内容。“德”的教育则融于“法”的教育中,是对“法”的教育的升华,并引领“法”的教育。通过“德”的教育帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。“德”的教育成效越显著,“法”的理念越深入,二者同向同行,相得益彰。

如何把“德法兼修”的课程思政目标体现在经济法基础教学中?核心是将社会主义核心价值观融合进课堂教学,其方式应该循序渐进。经济法基础教学中,教师在教会学生经济法律知识的同时,应积极引导学生结合自身社会实践理解“爱国、敬业、诚信、友善”的公民道德规范,教育学生遵守法律,遵守社会公德,遵守职业道德,诚实守信,友善团结,提升学生思想道德品质。在此基础上理解“自由、平等、公正、法治”不仅是对美好社会的生动表述,也是从社会层面对社会主义核心价值观基本理念的凝练,从而提高学生的思想政治素质。显然,“德法兼修”在经济法基础教学中是贯彻始终的。只有教育过程贯彻“德法兼修”,学生才能在社会实践中“明法笃行”。

二、当前经济法基础课程思政建设存在的主要问题

按照《纲要》和《方案》要求,各高校积极推进,经济法基础课程思政建设取得了长足发展。就目前而言,普遍存在如下问题:

(一)教师对课程思政的理解有待加深

教师是课程思政的主导[2],其认知水平决定了课程思政的实施效果。不同授课教师对经济法基础课程思政内涵的理解水平、思政元素的挖掘程度、课程思政的融入方式的不同,其教学效果往往差异很大。部分教师对经济法基础课程思政认识不足,影响了对该课程的思政元素挖掘不到位,甚至不合理,在教学中必然导致“硬融入”和“两张皮”现象。这种课程思政的实施方式对学生吸引力不足,无法实现课程思政的教育目标。

(二)课程思政教学内容和途径有待完善

经济法基础课程思政教学内容和途径存在的问题主要体现在两方面。第一,经济法基础内容和思政内容衔接点较多,有充分的空间挖掘思政元素,但每一个知识点的思政元素相对零散抑或重复,不成体系。因而,该课程思政内容的体系化有待完善;第二,经济法基础课程思政教学实施更多体现在理论教学中,实践教学相对欠缺。缺乏实践教学的课程思政无异于说教,不足以让学生感同身受、增强法律意识和道德修养。

(三)课程思政的评价机制有待健全

从当前经济法基础课程思政建设实践效果来看,普遍关注课程思政教学实施,往往忽视课程思政评价机制建设。缺乏合理有效的课程思政评价标准,则无法衡量课程思政教学内容是否合理、方式是否恰当、目标是否实现,也无法持续推进课程思政教学水平的不断提高。所以,在经济法基础课程思政建设中,必须“两手抓”,一手抓内容建设,一手抓评价建设,而且“两手都要硬”。

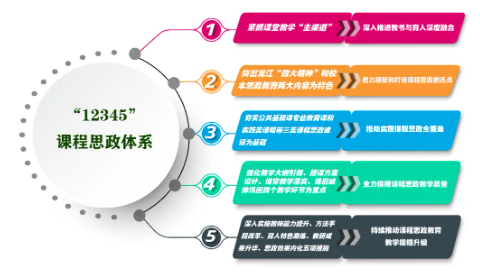

三、破解经济法基础课程思政建设问题的思路

(一)提升教师课程思政教学水平

1.提高课程思政认识水平

经济法基础授课教师是课程思政建设的主体,是教学一线实施课程思政教育的执行人,其自身修养和价值取向决定着课程思政的实施效果。因而,提高授课教师的思政修养尤为重要。对授课教师的教育培训可以围绕如下三方面展开:第一,铸牢大格局意识,要从“立德树人”“三全育人”“教书育人”的高度深刻理解经济法基础课程思政内涵;第二,有全局观念,要从专业人才培养的角度分析经济法基础所属专业的思政教育目标,熟悉经济法基础课程思政对专业思政教育的支撑度,掌握该课程思政内容;第三,建立整体思维,要熟悉该课程所属专业的课程体系,正确处理专业思政与课程思政的关系、思政课程与课程思政的关系。只有授课教师有效提高自身的思政修养,才能当好课程思政的组织者、实施者。

2.掌握课程思政方法

在经济法基础课程思政教学中,授课教师应当掌握必要的课程思政方法和技巧,其目的在于解决好经济法基础课程思政“教什么”和“怎么教”的问题。

“教什么”是通过课程思政元素挖掘和梳理问题。经济法基础课程思政元素不难挖掘,很多思政元素与社会主义核心价值观重合。难的是一些思政元素在不同课程单元的教学中重复出现,却侧重不同,这就需要对思政元素进行梳理,形成体系。如,“诚信”是经济法律的普遍法律原则之一,在具体法律制度中都会讲到,同时是社会主义核心价值观个人道德修养的内容之一,对这一类思政元素就要慎重对待,要分类梳理,使其体系化。要杜绝同一门课程中对同一思政元素的重复教学。

“怎么教”则是课程思政内容的输出方法问题,考验的是授课教师的思辨能力和传授能力。经济法基础授课教师需要思考通过何种形式使法律知识和思政元素有机融合,采用什么手段把思政的价值引领和专业知识的传播融为一体,实现学生能力的培养。笔者在个人所得税法教学中,提炼的一个思政元素是“公平性”,从适用超额累进税率的看似不公却体现着公平分析入手,逐步展开讨论税基设计和税收用途的公平性,以此升华为个人所得税的公平性更多体现为我国社会主义国家在分配领域的社会公平,是实现共同富裕的基础。这一例证不一定是最好的方法,但基本突出了个人所得税法教学的价值引领,又突出了课程知识的特点,使得课程内容与思政内容水乳交融。

(二)完善课程思政教学内容和途径

1.优化培养方案

基于开设经济法基础课程的不同专业,对标国家专业教学标准,深刻领会《纲要》和《方案》的指导性意见,适时修订专业培养方案,明确专业课程思政目标。在此基础上,按照包括经济法基础在内的各专业课程知识体系分解专业课程教育思政目标,使各专业课的课程思政内容互不重复,确保专业课的课程思政教学目标明确、重点突出,在顶层设计上明晰专业课“守好一段渠、种好责任田”[1]的课程思政内容和要实现的课程思政教育目标。

2.完善课程大纲

在分解培养方案后,确立经济法基础课程思政目标,全面挖掘该课程思政元素,对课程思政内容进行系统化整理,形成经济法基础特有的课程思政体系。然后按照经济法基础知识体系对标分解课程思政体系,最终形成新的课程大纲。这样做的好处在于专业知识和课程思政内容在课程大纲形成阶段就已经水乳交融,同一专业不同授课教师按照相同经济法基础教学大纲授课,其基本标准具有一致性,课程思政元素的挖掘和融入方式基本趋同,能够避免“硬融入”和“两张皮”现象。

3.慎选课程教材

教材是教学内容的重要载体,是教师和学生教与学的重要工具。经济法基础课程教材选择要尽可能与课程教学大纲相适应,教材建设应注重专业知识内容与课程思政案例相结合,既要增强学生对专业知识的理解,又要能够激发学生阅读兴趣,潜移默化影响学生的价值导向,发挥教材在教育教学中的重要作用。

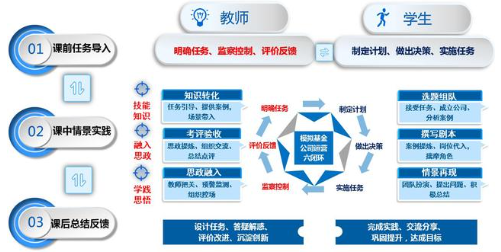

4.拓宽教学途径

经济法基础课程思政教学更多体现为理论教学,实践教学环节相对缺少。由于理论教学的局限性,经济法基础课程思政教学吸引力略显不足,教学效果不显著。课程思政教学也应理论与实践相结合,适当增加课程思政实践环节。除必要的课堂实践教学外,可以广泛支持学生组织各种社团,开展丰富多彩的第二课堂活动,比如,利用“模拟法庭”开展法律纠纷评案说法,组织学生参加“法庭公审”旁听等。以专业知识为实践基础的课程思政实践,更能激发学生对价值观思考的自觉性,从而潜移默化为维护法律尊严、倡导高尚道德的自觉意识。

(三)健全课程思政评价制度

经济法基础课程思政教学是一项系统工作,工作目标是否实现,成效好坏,如何进一步改进工作,都需要有健全的工作评价制度。笔者根据经济法基础课程思政实施的实践,认为课程思政工作评价制度至少包括:课程思政元素评价、课程思政元素与课程的融合评价、教师价值引领评价以及课程思政效果评价等四个方面。基于授课教师不同,传授方式不一,对课程的思政元素的理解程度不同,建议该评价多采取描述性评价和定性评价,不宜采取非区分性评价和定量评价。

1.思政元素挖掘

经济法基础课程思政元素比较丰富,并不意味着所有思政元素的价值等量齐观。如前文所讲,经济法基础课程思政元素的挖掘应以社会主义核心价值观为核心,以职业理想和职业道德、中华优秀传统法律文化为辅助,以系统化形式与课程的知识体系相结合,不要牵强附会,不能喧宾夺主,更不是数量越多越好。所以,考量经济法基础课程思政元素的挖掘,应从思政元素反映的思政内容和课程内容的关联度、思政元素的挖掘方式是否合理、思政元素呈现的思政内容深度三方面评价。

2.思政元素融合

思政元素的融合是思政教育和专业教育相结合的过程。课程思政的融入是否“如盐入水”“润物无声”,关键是看思政元素融入课程的过程。在此过程中,课程内容是主角,是教学主要内容,思政教育则是配角,是对课程内容的升华。评价经济法基础课程思政融入是否恰当,可以从思政目标与知识目标是否融合、思政内容与知识内容是否融合、两者的教学形式是否融合三方面进行。

3.教师价值引领

课程思政的本质是寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。经济法基础授课教师不仅要具备熟稔的经济法律专业知识,还要具备良好的思想政治素养,高尚的道德情操,在教学中高度认同思想政治教育融入课程内容的理念,并能以适当的方式传授给学生。所以,评价教师在经济法基础课程思政教学中能否起到价值引领作用,其主要观测点应该是:教师自身的思政素养和教师的思政传授能力。当然,教师思政传授能力,不仅要看教师自身讲授,还要看学生反馈。

4.课程思政效果

课程思政不仅是教师教书育人的重大问题,同样是学生学习成才的关键问题。经济法基础课程思政教学目标是否实现、达成度如何,最终以学生的学习成效为检验依据。笔者不主张为经济法基础课程思政教学创设专门的考核方式,因为课程思政不是独立的教学内容。但笔者提倡在现有的课程考核内容中融入思政内容,使教师的“教”生根于学生的“学”。学生的考核反馈,对教师的课程思政教学必然起到积极促进作用。

四、结束语

经济法基础课程思政的推进落实,必须立足于课程的专业定位和课程知识的传播,彰显课程特色,解决好专业教育和思政教育有机融合是关键。笔者通过实践与思考,期望能够对更高质量的经济法基础课程思政建设起到助力推动作用。

参考文献

[1]隋秀娟.课程思政视域下“经济法基础”课程教学改革探索[J].科教导刊,2021(29):147-149.

[2]张春晓.高校教师在课程思政建设中的主导作用[J].社会主义论坛,2020(11):52-53,48.