人工智能生成物构成作品的要件及归属权分析论文

2024-04-24 10:35:09 来源: 作者:zhoudanni

摘要:人工智能技术是模拟人类大脑进行数据分析 处理的一种技术手段,从技术类型的角度而言, 它可以分为计算机视觉、语音识别、自然语言处 理、机器学习、大数据五个部分。生成式人工智能 主要运用了机器学习和自然语言处理技术。

摘要:人工智能生成物是在人机深度交互下产生的,生成过程中使用了机器学习和自然语言 处理技术,可以生成文字、图片等不同的形式。在判断人工智能生成物是否构成作品的过程中,需 要关注以下三点:第一,不能仅以生成过程中没有人参与就将人工智能生成物排除在作品之外; 第二,如果人工智能生成物是对客观事实、数据等要素的直接反馈,此种情况下不能构成《 著作 权法 》所保护的作品,如果人工智能生成的结果能够体现独创性就属于《 著作权法 》所保护的作 品;第三,在人工智能生成结果构成作品的情况下,将其归属于人工智能所有者更能减少争议,增加法律的确定性。

关键词:人工智能,作品,权利归属

一、人工智能技术及其运作过程

人工智能技术是模拟人类大脑进行数据分析 处理的一种技术手段,从技术类型的角度而言, 它可以分为计算机视觉、语音识别、自然语言处 理、机器学习、大数据五个部分。生成式人工智能 主要运用了机器学习和自然语言处理技术。自然 语言处理技术包括了自然语言理解和生成两个部 分,要完成人类和机器之间自然语言沟通意味着 要使计算机能够理解自然语言文本,也能以同样 的自然语言文本来传递意图和思想等。机器学习 就是让机器具备人一样学习的能力,它致力于使 计算机进行模拟和实现和人类一样的学习行为, 以此来获得新技能或知识,重组知识结构并改善 自身的性能 。机器学习是人工智能的核心。

从人工智能生成物产生过程来看,包含数据 输入、机器学习和算法生成三个阶段。在数据输 入阶段,人的主要作用是设定数据筛选标准、标注数据类型和格式。海量文本数据是人工智能生成物的原始素材和前提条件。在机器学习阶段,训练机器人发现数据资料、自行学习并挖掘信息 , 执行任务并输出内容[1]。在算法生成阶段,需要向 算法系统输入特定类型的作品数据,进而控制算 法生成模型生成近似类型、风格的外在表现形式。如果没有前期数据输入和机器学习,就不会有算法自动生成过程。

二、人工智能生成物引发的纠纷

在机器介入下经过数据输入、机器学习和算 法生成三个阶段而生成的结果就是人工智能生 成物。文字、图片等人工智能生成物是否构成《中 华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》) 所保护的作品 ,在实务中引发了不少纠纷。

( 一 )案例一

2018 年 9 月,北京某林律师事务所在其微信 公众号上发表《影视娱乐行业司法大数据分析报 告 —— 电影卷:北京篇》。文章发布后不久,北京 某度科技有限公司未经某林律师事务所许可在百 家号平台上发布了上述文章。某林律师事务所认 为某度科技有限公司的行为侵犯其署名权、保 护作品完整权和信息网络传播权。某度科技有 限公司则认为文中的图表、数据是通过法律信息 库获得的,不是某林律师事务所经过调查、查找 或收集获得的,报告中的图表也是由法律信息库 自动生成的。由于文章是由法律信息库生成的, 不具有独创性,因此不属于《 著作权法》规定的作品。

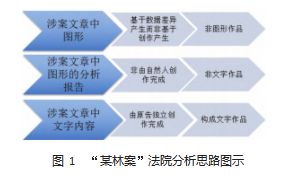

审理法院对该文章是否属于作品进行了三方 面的分析 ,如图 1 所示。

案涉文章中的图形虽会因数据不同而显现不同形状,但这种差异是基于事实数据不同导致的, 而不是由于创作产生的。也就是说,即便用其他 的统计数据分析软件,只要用常规图形类别展示 数据,其呈现也是相同的,因此不满足作品的独 创性要求。图形分析报告是利用威科先行库法律 数据库,输入的关键词与算法、规则和模板结合 形成,使用“ 可视化 ”功能自动生成,虽然内容 上体现了对数据的选择、判断和分析而有一定的 独创性,但是由于其不是自然人直接创作的,因此 该分析报告仍不是作品。法院对威科先行库“ 可 视化 ”功能进行了勘验,经比对,案涉文章与自 动生成的大数据报告的文字内容及表达完全不 同,因此文章中的文字内容是某林律师事务所独 立创作完成,具有独创性,法院认定该文章中的 文字内容属于《 著作权法 》规定的文字作品。

( 二 )案例二

某讯科技(北京 )有限公司自主开发了名为 “DX ”的计算机软件,它是基于数据和算法的智 能写作辅助系统,该公司将 DX 软件著作权许可 给深圳市某讯计算机系统有限公司使用。2018 年 8 月,深圳市某讯计算机系统有限公司在某讯证券 网站上发表《午评:沪指小幅上涨 0.11% 报 2671.93 点通信运营、石油开采等板块领涨》,文章是其主 持创作人员使用 DX 智能写作助手完成。上海某盈 科技有限公司未经深圳市某讯计算机系统有限公 司许可复制了该文章并通过网络传播。深圳市某讯 计算机系统有限公司认为上海某盈科技有限公司 的上述行为侵犯了其信息网络传播权。

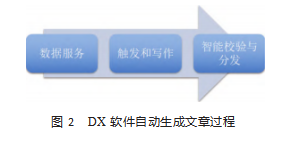

案件的审理法院经分析认为,文章符合文字 作品的外在形式要求,其内容能够体现出对数 据和信息的选择、分析和判断,整篇文章结构合 理、逻辑清晰。从生成过程来看,有数据服务、 触发和写作、智能校验和智能分发四个阶段,这 四个阶段的流程如图 2 所示。

DX 软件自动生成文章是计算机软件运行既 定的规则、算法和模板的结果,但该软件的自动 运行的方式体现了人的选择。该文章的特定表现 形式及其源于创作者个性化的选择与安排,符合 著作权法规定的对文字作品的要求,因此案件审 理法院认定该文章属于文字作品。

三、人工智能生成物著作权构成要件分析

《 著作权法》第三条规定:“本法所称的作品 是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以 一定形式表现的智力成果 ”。 因此,要构成我国 《 著作权法》保护的作品需要满足三个条件:一是 要属于文学、艺术和科学领域内的作品,这是范 围要求;二是要体现出作者独特的智力判断和选 择,这是独创性要求;三是要能够以一定形式表 现。其中独创性要件是作品的实质构成要件,也 是相关司法案件的审判重点。

在上述因人工智能创作而引发的纠纷中,人 工智能创作的结果是否属于《著作权法》所保护 作品及其著作权归属是争议焦点。在案例一中, 法院着重强调了思想与表达的唯一性和自然人实 际创作两个因素。思想与表达唯一性也称为唯一 表达方式,是指对于某种思想有且仅有一种表达 方式,在此种情况下,作者几乎没有思想的创作 空间。那么其他人若要表达同样的思想,也只能 使用与作者相同或者基本相同的表达形式[2]。在 自然人实际创作方面,法院认定自然人创作完成 仍应是作品的必要条件。案例二中,法院将人工 智能前期的开发、设定过程和生成过程视为一个 整体,从而承认人工智能生成文章属于作品。目 前学界认定独创性有主观和客观两个标准。主观 标准坚持从作者的个性、智慧、思想等主体方面 来判断作品是否具有独创性,主观标准所强调的 是作者与其作品之间人格上的联系。客观标准则 是坚持以作品为中心,强调从智力成果外在表达 的角度出发来认定作品的独创性而不去过多考虑 创作主体资格和创作过程。

笔者认为,不能仅以生成过程中没有自然人 参与创作就否认人工智能生成物的作品属性。生 成式人工智能作为人类的一种创作工具,在构建 这个工具也就是在人工智能前期人的开发和设定 过程中,自然人做出了对其生成物具有实质性贡 献的智力活动。生成过程及生成的结果是自然人 思维、意志的延续。虽然含有人类的思维和意志, 但如果人工智能生成物是单纯对客观事实、数据 要素的直接反馈,此种情况下就不能构成作品。 对于自然人来讲,创作的作品需要有独创性,作为 人类思维、情感延续的人工智能,其生成物也需 具有独创性才可以划归为作品。

四、人工智能生成物的著作权归属

我国《著作权法》规定,自然人、法人和非 法人组织可以是著作权人。无论是法人还是非 法人组织,都是自然人的集合,体现的是自然人 的意志。人工智能技术本身并不是适格的权利 主体,它没有自己独立的财产,不能对外承担责 任。在判断人工智能生成物著作权归属方面,要 以人的行为为基础。

目前关于人工智能生成物的著作权归属大致 有下面三种观点,第一种观点认为人工智能生成 物的著作权人是人工智能的研发者。因为无论人 工智能的智能程度有多高,都离不开编程者的程 序设计。人工智能的研发者是人工智能生成作品 的关键,研发者用算法编写了人工智能的系统软 件,这类系统软件通过算法程序来创作作品,人 工智能输出作品的形式一定程度上取决于算法参 数的设置[3];第二种观点认为人工智能生成物的 著作权应属于人工智能的使用者。原因是,人工 智能的创作虽然依靠机器学习、大数据技术等, 但运作核心是人工智能使用者利用人工智能软件 或程序所做的准备工作,例如设定程序和筛选关 键词等。因此使用者才是人工智能生成结果出现 的基础,是必要环节的推动者,使用者按下了创 作的“ 开始键 ”。人工智能的使用者通过输入大 量信息、发出相应的指令意图输出特定的作品, 人工智能生成物体现了使用者特定的选择、判断 和分析[4];第三种观点认为人工智能生成物的著 作权应归属于人工智能的所有者,人工智能所有 者是享有人工智能技术知识产权的权利人。尽管 人工智能所有者可能对于人工智能生成成果而言 没有突出的贡献,但是基于纳什均衡理论,这一方式方法是最有效激励市场和促进人工智能产业 整个链条的前景的[5]。

笔者认为,人工智能生成物的著作权应归属 于人工智能的所有者。人工智能所有者享有人工 智能相关技术的版权、专利权等知识产权,是人 工智能技术本身的所有人。人工智能生成物的著 作权归属于研发者和归属于使用者的观点,都强 调了对生成作品的实质贡献。这两种归属方法会 面临一种困境:如果研发者和使用者都没有做出 实质贡献,是否意味着人工智能生成物进入到公 有领域而不受保护。如果研发者和使用者都对人 工智能生成物有实质性贡献或作出了必要安排, 那么可能出现合作作者的情况。根据我国《著作 权法》及相关规定,如果人工智能创作的是不可 以分割使用的合作作品,其著作权由合作作者共 同享有,合作作者通过协商一致行使,在不能协 商一致又无正当理由的情况下,任何一方不得阻 止他方行使除转让以外的权利,所得收益应当合 理分配给所有合作作者;如果属于可以分割使用 的合作作品,合作作者对各自创作的部分可单独 享有著作权,但行使权利时不能侵犯整体的著作 权。将人工智能生成结果认定为合作作品的情况 下,其权利的行使将会变得较为复杂。若直接规 定人工智能生成物著作权由该人工智能所有人享 有,这种著作权的归属方式会减少争议,增加法 律的确定性和可预见性。此外,人工智能生成物 因其自然属性产生的财产收益,符合天然孳息的 范畴。根据《 中华人民共和国民法典》关于天然 孳息的规定,人工智能所有者、使用者可以根据 意思自治原则决定权利归属,人工智能所有者许 可其他人使用其人工智能创作作品的,可以通过 书面方式约定使用费用及期限、作品的著作财产 权归属和违约责任等。

参考文献

[1] 卢炳宏.论人工智能生成物的著作权保护[D].长 春:吉林大学,2021 。

[2] 刘春霖.知识产权法实施中的疑难问题[M].北京: 中国人民公安大学出版社,2009:78-79 。

[3] 党玺,王丽群.人工智能生成物的著作权归属研究 [J].浙江理工大学学报(社会科学版),2021,46 (6):713-720 。

[4] 马忠法,肖宇露.人工智能创作物的著作权保护 [J].电子知识产权,2019(6):28-38 。

[5] 魏兴臣.著作权法对人工智能生成成果的保护 [D].北京:首都经济贸易大学,2021 。