动态血压检测在预测原发性高血压并发心肌梗死中的临床意义论文

2024-03-26 15:24:54 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的 分析动态血压检测在预测原发性高血压(EH )并发心肌梗死(AMI )中的临床意义,为临床诊断 EH 合并 AMI 提 供参考依据。方法 回顾性分析 2021 年 11 月至 2022 年 11 月佛山

【摘要】 目的 分析动态血压检测在预测原发性高血压(EH )并发心肌梗死(AMI )中的临床意义,为临床诊断 EH 合并 AMI 提 供参考依据。方法 回顾性分析 2021 年 11 月至 2022 年 11 月佛山市三水区人民医院收治的 80 例 EH 患者,根据冠状动脉造影(CAG ) 结果将 50 例单纯 EH 患者作为 EH 组, 30 例 EH 伴 AMI 的患者作为合并组。对比两组患者血压指标、血压变异性及颈动脉内中膜厚度 (IMT );通过 Pearson 相关系数法分析血压、血压变异性与颈动脉 IMT 的相关性。结果 合并组白天平均平均动脉压(MAP )、舒张 压( DBP )、舒张压(DBP )和 24 h MAP 、24 h SBP 、24 h DBP 均高于 EH 组(均P<0.05 ),两组患者夜间平均 MAP 、DBP 、SBP 比 较,差异均无统计学意义(均P>0.05 );合并组白天 MAP 、DBP 、SBP 变异系数, 24 h MAP 、24 h DBP 、24 h SBP 变异系数均高于 EH 组(均P<0.05 ); 两组患者夜间 MAP 、DBP 、SBP 变异系数比较, 差异均无统计学意义(P>0.05 );Pearson 相关系数法分析结果显示, 白天平均 MAP 、DBP 、SBP,24 h MAP 、24 h DBP 、24 h SBP,白天 MAP 、DBP 、SBP 变异系数, 24 h MAP 、24 h DBP 、24 h SBP 变异 系数均与颈动脉 IMT 呈正相关(均P<0.05 )。结论 EH 合并 AMI 患者白天和 24 h 血压、白天和 24 h 血压变异性、颈动脉 IMT 高于单 纯 EH 患者,且患者白天与 24 h 颈动脉血压和血压变异性与 IMT 存在一定的相关性。

【关键词】 动态血压; 原发性高血压; 心肌梗死; 血压变异性; 颈动脉内中膜厚度

原发性高血压(essential hypertension,EH)是以体循 环动脉压增高为病理特征的一种心血管综合征,患者常 伴有糖、脂肪代谢紊乱,随着病情进展,血管、肾、脑、 心等脏器会发生损害。临床有研究表明, EH 是急性心肌 梗死(acute myocardial infarction,AMI)的危险因素之一, 也是导致 AMI 患者死亡的重要原因之一 [1] 。有学者认 为,血压变异性与心脑血管疾病的发生呈正相关性,是 心脑血管疾病发生的重要预测因子 [2]。目前,临床将颈 动脉内中膜厚度(IMT)用于冠状动脉粥样硬化评估中, IMT 增大会增加 AMI 疾病的发生风险 [3]。基于此,为探 究动态血压检测在预测原发性高血压并发 AMI 中的临床 意义,开展本研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析 2021 年 11 月至 2022 年 11 月佛山市三水区人民医院收治的 80 例 EH 患者,根据冠 状动脉造影(CAG)结果分组,将 50 例单纯 EH 患者作 为 EH 组,将 30 例 EH 伴 AMI 的患者作为合并组。EH 组患者中男性 30 例,女性 20 例;年龄 47~80 岁,平均 (63.52±5.34)岁;高血压分级 [4]: 1 级 18 例,2 级 15 例, 3 级 17 例;高血压病程 5~12 年, 平均(8.52±2.04)年; BMI 23~30 kg/m2 ,平均(26.52±1.84)kg/m2.合并组 患者中男性 20 例, 女性 10 例; 年龄 49~76 岁, 平均(63.59±5.27)岁;高血压分级: 1 级 7 例,2 级 12 例, 3 级 11 例;高血压病程在 6~11 年,平均(8.58±2.01)年; BMI 24~30 kg/m2 ,平均(26.58±1.75)kg/m2.两组患者 一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。 纳入标准:①符合《国家基层高血压防治管理指南 2020 版》 [5] 中 EH 的诊断标准,收缩压(SBP)≥140 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa)和 / 或舒张压(DBP)≥90 mmHg; ②合并组患者均满足《急性心肌梗死中西医结合诊疗指 南》 [6] 中对 AMI 诊断标准;③经临床检查确诊为心肌梗 死。排除标准:①继发性高血压;②入组前 1 周接受过降 压治疗;③处于疼痛、创伤、感染等应激状态;④中途转 院、退出者。佛山市三水区人民医院医学伦理委员会已审 批本研究。

1.2研究方法 ①动态血压监测:采用动态血压监测 仪(深圳市理邦精密仪器股份有限公司,型号:SA-10)测 量白天(早上 8:00 至晚上 20:00)平均 DBP、白天平均 SBP、白天平均平均动脉压(MAP)、24 h MAP、24 h DBP、 24 h SBP、夜间(晚上 20:00 至次日早上 8:00)平均 MAP、SBP、DBP。血压变异性以变异系数表示,变异系 数 =(血压标准偏差 / 血压平均值) × 100%。②颈动脉 IMT 测量:采用彩色多普勒超声诊断系统(深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司,型号:Resona 7)测量 IMT,探头频率 为 7.5~10.0 MHz,测量颈动脉 IMT,取测量 3 个心动周期的平均值为最终结果。

1.3观察指标 ①血压指标。对比两组患者白天平均 MAP、DBP、SBP,24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP,夜间平 均 MAP、DBP、SBP。②血压变异性。比较两组患者血压 变异性, 包括白天 MAP、DBP、SBP 变异系数,24 h MAP、 24 h DBP、24 h SBP 变异系数,夜间 MAP、DBP、SBP 变异 系数。③颈动脉 IMT。比较两组患者颈动脉 IMT。④相 关性分析。采用 Pearson 相关系数法分析血压、血压变异 性与颈动脉 IMT 的相关性。

1.4统计学方法 采用 SPSS 26.0 统计学软件分析数 据,计量资料均使用 S-W 法检验证实服从正态分布,以 ( x±s) 表示,采用 t 检验,采用 Pearson 相关系数法分析 血压、血压变异性与颈动脉 IMT 的相关性。以 P<0.05 为 差异有统计学意义。

2结果

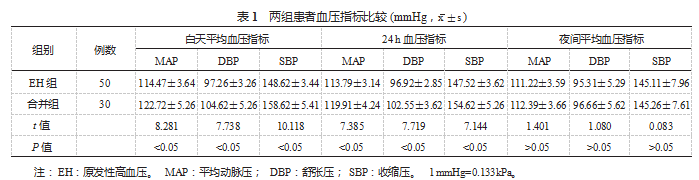

2.1两组患者血压指标比较 合并组白天平均 MAP、 DBP、SBP 和 24 h MAP、24 h SBP、24 h DBP 均高于 EH 组, 差异均有统计学意义(均 P<0.05), 两组患者夜间平均 MAP、DBP、SBP 比较,差异均无统计学意义(均P>0.05), 见表 1.

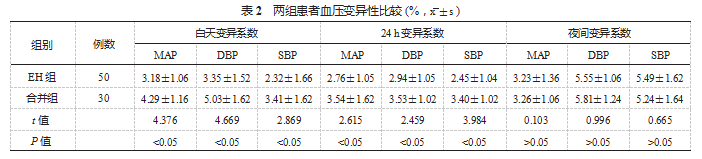

2.2两组患者血压变异性比较 合并组白天 MAP、DBP、 SBP 变异系数,24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP 变异系数均 高于 EH 组,差异均有统计学意义(均 P<0.05);两组患 者夜间 MAP、DBP、SBP 变异系数比较,差异均无统计学 意义(P>0.05),见表 2.

2.3两组患者颈动脉 IMT比较 合并组患者颈动脉 IMT 为(1.49±0.25)mm,高于 EH 组患者的(1.15±0.11)mm,差异均有统计学意义(t=8.384.均P<0.05)。

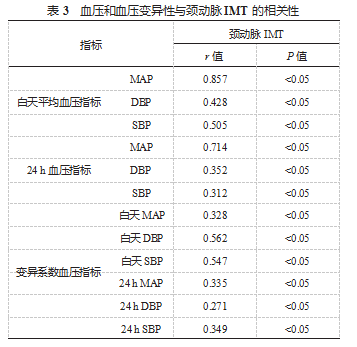

2.4血压和血压变异性与颈动脉 IMT的相关性 白天平 均 MAP、DBP、SBP,24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP, 白天 MAP、DBP、SBP 变异系数,24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP 变异系数均与颈动脉 IMT 均呈正相关,差异均有统计学 意义(均P<0.05),见表 3.

3讨论

高血压患者长期血压控制不稳定, 会累及肾脏、心脏、 脑等器官, 提高 AMI、脑梗死等并发症发生率, 对患者生 命安全构成一定威胁。冠状动脉造影检查为临床诊断 AMI 的金标准,但其为有创性检查,且检查费用较高,因此探索一种更为简单、方便的检测方式诊断 EH 合并 AMI,对 早期干预、改善患者预后有重要意义 [7]。

合并 AMI 的患者, 由于血管内皮功能受损严重、功能 障碍及机体释放大量的氧化应激物质,会进一步使血压升 高。 24 h 动态血压监测可以连续监测血压 48~60 次,更加 全面、准确地反映患者 24 h 血压波动情况, 包括白天和夜 间的血压值、24 h 平均血压,还可以了解血压变异性 [8]。 血压变异性是反映血压随血管的反应性、昼夜节律、行为 及心率变化而变化的程度。临床有研究表明, EH 患者动态 血压变异性越大, 血管内皮功能受损越严重, 发生 AMI 疾 病的风险就越高 [9]。EH 患者由于血压长期控制不稳定, 血 管内皮功能、神经体液调节功能受损,血管顺应性降低, 血压变异性会增高,可直接损害血管内皮、激活肾素 - 血 管紧张素 - 醛固酮系统,启动炎症反应,影响血管结构及 功能, 最终诱发动脉粥样硬化, 增加 AMI 的发生风险 [10]。 而本研究结果显示, 合并组白天平均 MAP、DBP、SBP 和 24 h MAP、24 h SBP、24 h DBP 均高于 EH 组,合并组白 天 MAP、DBP、SBP 变异系数,24 h MAP、24 h DBP、 24 h SBP 变异系数均高于 EH 组, 提示 EH 合并 AMI 患者 白天和 24 h 血压、白天和 24 h 血压变异性高于单纯 EH 患 者。而两组患者夜间平均 MAP、DBP、SBP、夜间 MAP、 DBP、SBP 变异系数比较,差异均无统计学意义,这表明 夜间血压变化两者差异性不大,考虑其原因可能是,白天 受运动锻炼、情绪波动等因素的影响,患者血压会出现明 显差异,而夜间人睡眠时机体新陈代谢、神经活动等都处 于低谷状态,因此血压波动不明显 [11]。

颈动脉 IMT 可以量化动脉粥样硬化的程度,正常人 群颈动脉 IMT 是 0.1~0.6 mm,颈动脉一旦发生粥样硬化 会明显增加脑血管疾病的发生可能性。随着 EH 患者血压 水平的逐渐升高,血管所遭受的血流冲击势必更强,从而 易损害血管内膜,增加管壁内膜中脂质的沉积,导致出 现不同程度狭窄最终导致 AMI 的发生,且血管腔狭窄越 严重,颈动脉 IMT 更高。反过来,血压变异性增高,会 导致血压大幅度波动,脉压差增大,进一步损伤血管内 皮功能,提高血管内皮的僵硬度,促进 AMI 形成,导致 颈动脉 IMT 升高,形成一个恶性循环 [12]。本研究结果显 示,合并组颈动脉 IMT 高于 EH 组,且白天平均 MAP、 DBP、SBP,24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP,白天 MAP、 DBP、SBP 变异系数, 24 h MAP、24 h DBP、24 h SBP 变 异系数均与颈动脉 IMT 均呈正相关性,这提示 EH 并发 AMI 患者颈动脉 IMT 明显高于单纯 EH 患者, 且 EH 并发 AMI 患者颈动脉血压、血压变异性与 IMT 存在一定的相 关性。

综上, EH 合并 AMI 患者白天和 24 h 血压、白天和 24 h血压变异性、颈动脉 IMT 高于单纯 EH 患者,且 EH 并发 AMI 患者颈动脉血压和血压变异性与 IMT 存在一定的相 关性,临床可通过动态监测血压,计算血压变异性,评估 EH 合并 AMI 患者病情。但本研究尚存在一定的不足,例 如样本量小、研究时限较短,对结果的一般性、普遍性、 有效性有所影响,因此,仍需临床扩大样本量、延长研究 时限, 为评估 EH 合并 AMI 患者血压变异性与颈动脉 IMT 的相关性提供更多参考依据。

参考文献

[1] 李恩 , 李牧蔚 . 高血压患者发生急性心肌梗死的危险因素及中 性粒细胞 / 淋巴细胞比值的预测价值 [J]. 中国当代医药 , 2023.30(13): 75-79.

[2] 穆耶赛尔 · 麦麦提明 , 刘惠娟 , 王芳丽 , 等 . 血压变异性的临床 应用研究进展 [J]. 实用心电学杂志 , 2023. 32(3): 215-219.

[3] 付丽娟 , 黄玮 , 吴侠 , 等 . 颈动脉彩色多普勒超声检测老年患者 颈动脉病变及与高血压的相关性研究 [J].影像科学与光化学 ,2021. 39(3): 446-449.

[4] 赵婉晴 , 高伟勤 , 王忠 . 原发性高血压患者血压分级与血清心血 管活性肽 Salusins 水平相关性的研究 [J]. 心血管康复医学杂志 ,2019. 28(3): 263-265.

[5] 国家心血管病中心国家基本公共卫生服务项目基层高血压管 理办公室 , 国家基层高血压管理专家委员会 . 国家基层高血 压防治管理指南 2020 版 [J]. 中国循环杂志 , 2021. 36(3): 209-220.

[6] 中国医师协会中西医结合医师分会 , 中国中西医结合学会心血 管病专业委员会 , 中国中西医结合学会重症医学专业委员会 , 等 . 急性心肌梗死中西医结合诊疗指南 [J]. 中国中西医结合杂 志 , 2018. 38(3): 272-284.

[7] 王泽静 , 王询 , 肖康 , 等 . 心肌梗死患者低辐射量 CT 冠状动脉 造影血管病变与血清脂蛋白 a 的关系 [J]. 贵州医药 , 2019. 43(7):1062-1064.

[8] 贾建丽 . 原发性高血压患者动态血压参数与左室肥厚的关系 [J]. 心血管康复医学杂志 , 2019. 28(6): 728-732.

[9] 蒋子裕 , 陈楚雯 , 杨伟烙 , 等 . 原发性高血压伴心肌梗死患者血 压变异性、颈动脉内中膜厚度与冠状动脉病变严重程度相关性 的临床研究 [J]. 医学综述 , 2019. 25(23): 4812-4816.

[10] 孙洪洋 , 刘文波 , 姜阳 , 等 . 老年高血压患者颈动脉病变与血压 变异性关系 [J]. 中国医学创新 , 2023. 20(3): 112-115.

[11] 刘霞 . 不同血压检测方式下晨峰现象与靶器官损害的相关性研 究 [D]. 青岛 : 青岛大学 , 2020.

[12] 王明玉 , 杨茹 , 董青 , 等 . 颈部血管彩超参数诊断高血压与颈动 脉病变及高龄患者血压、血压变异性水平与颈动脉病变的交互 关系 [J]. 中国老年学杂志 , 2023. 43(22): 5377-5380.