心脏永久性起搏器植入患者实施不同部位起搏的效果差异论文

2024-01-25 09:19:08 来源: 作者:liyuan

摘要:目的 探究不同起搏部位对心脏永久性起搏器植入患者心功能、血浆脑钠肽(BNP )、肌酸激酶同工酶(CK-MB )、天门 冬氨酸氨基转移酶(AST )水平的影响及安全性。方法 选取无锡市惠山区第三人民医院 2018 年 12 月至 2022 年 8 月收治的 58 例需行心 脏永久性起搏器植入患者, 以随机数字表法将其分为对照组和观察组, 每组 29 例。对照组患者接受传统心尖部起搏植入, 观察组患者接 受右室流出道间隔起搏植入, 两组患者均于植入后随访 6 个月。比较两组患者植入即刻与植入 6 个月

【摘要】目的 探究不同起搏部位对心脏永久性起搏器植入患者心功能、血浆脑钠肽(BNP )、肌酸激酶同工酶(CK-MB )、天门 冬氨酸氨基转移酶(AST )水平的影响及安全性。方法 选取无锡市惠山区第三人民医院 2018 年 12 月至 2022 年 8 月收治的 58 例需行心 脏永久性起搏器植入患者, 以随机数字表法将其分为对照组和观察组, 每组 29 例。对照组患者接受传统心尖部起搏植入, 观察组患者接 受右室流出道间隔起搏植入, 两组患者均于植入后随访 6 个月。比较两组患者植入即刻与植入 6 个月后起搏导线参数, 植入前与植入 6 个 月后心功能、血浆 BNP 、CK-MB 、AST 水平, 以及随访期间不良反应发生情况。结果 与植入即刻比, 植入 6 个月后两组患者的起搏阈 值、感知、抗阻均降低, 且观察组低于对照组;与植入前比, 植入 6 个月后两组患者左室射血分数(LVEF )、左房射血分数(LAEF )均 升高, 且观察组高于对照组;左室舒张末期内径(LVEDD )、左室收缩末期内径(LVESD )均缩短, 且观察组短于对照组;血浆 BNP 、 CK-MB 、AST 水平均降低, 且观察组低于对照组;植入期间两组不良反应总发生率经比较, 观察组更低(均 P<0.05 )。结论 相较于传 统心尖部起搏植入,右室流出道间隔起搏植入能够使心脏永久性起搏器植入患者的起搏参数更稳定,更利于改善心功能,抑制血浆心肌 酶水平,降低不良反应发生风险,安全性更高。

【关键词】心脏永久性起搏器; 传统心尖部起搏; 右室流出道间隔起搏; 心功能; 安全性

心脏永久性起搏器植入是一种通过电极接触心内膜 发放电脉冲,继而刺激心脏兴奋,并使其产生搏动,从而 达到治疗由于某些心律失常所导致的心脏功能障碍疾病 的方式。目前,临床中常选择的起搏部位为右心室心尖部 起搏,该植入部位具有起搏技术成熟且操作简单、电极容 易固定的优势,但长期进行心尖部起搏会导致左室内激 动- 收缩顺序异常,从而影响患者心功能,提高心力衰竭 及房颤的风险 [1] 。随主动固定螺旋电极的发展,有学者逐 渐发现右室流出道间隔起搏技术更符合生理性起搏,其与 右室流出道或希氏束系统接近,不直接接触心脏特殊传导 系统,能保证电信号经正常希氏束- 浦肯野纤维系统,间 接获得心脏传导组织,从而减少不同步性 [2] 。基于此,本 研究旨在探讨不同部位起搏对心脏永久性起搏器植入患者 心功能的影响及安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取无锡市惠山区第三人民医院 2018 年 12 月至 2022 年 8 月收治的 58 例需行心脏永久性起搏器 植入的患者,以随机数字表法将其分为对照组和观察组, 每组 29 例。对照组中男、女患者分别为 19、10 例;年龄 59——85 岁,平均(68.21±7.25)岁;就诊时美国纽约心脏 病协会(NYHA)心功能分级 [3] :Ⅲ级 20 例,Ⅳ级 9例; 疾病类型:病态窦房结综合征者 16 例、房室传导阻滞患者 9 例、同时有以上两种疾病者 4 例。观察组中男、女患 者分别为 18、11 例;年龄 60——86 岁,平均(67.58±6.93 ) 岁;就诊时 NYHA 心功能分级:Ⅲ级 19 例,Ⅳ级 10例; 疾病类型:病态窦房结综合征者 15 例、房室传导阻滞患 者 11 例、同时有以上两种疾病者 3 例。两组患者一般资 料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。 诊断标准:参照《中国心血管病预防指南(2017)》[4] 中 的相关标准。纳入标准:符合上述标准;就诊时 NYHA 心功能分级为Ⅲ —— Ⅳ级;符合起搏器植入指征。排除标 准:先天性心脏病、风湿性心脏病、不稳定性心绞痛或急 性心肌梗死;认知功能障碍;病情严重,危及生命。本研 究已经院内医学伦理委员会的审核批准,患者及其家属均 已签署相关知情同意书。

1.2 植入方法 对照组患者接受传统心尖部起搏植入。 穿刺患者左侧或右侧锁骨下静脉通道,植入右室螺旋电极 与心房电极,并确认螺旋电极放置在心尖部位,检测电极 体外部分的起搏阈值及感知功能,调整起搏频率,将心房 电极导线顶端放置在右心耳,连接起搏电极与脉冲发生器 并确认固定牢固,并植入胸前皮下囊袋中。在 X 线引导 下结合心电图确定电极导线顶端连接心尖部位。

观察组患者接受右室流出道间隔起搏植入。采用与对 照组相同步骤, 于患者左侧或右侧锁骨下静脉通道以“J” 形钢丝在X 线引导下将螺旋电极和起搏电极导丝放置右室流出道,而后更换近“L”形钢丝螺旋电极送至右心室间 隔部位,测试起搏器连接线起搏阈值、感知功能并进行相 应的调整,心房电极放置在右心房基部,连接起搏电极与 脉冲发生器并确认固定牢固,植入胸前皮下囊袋中。在 X 线引导下结合心电图确定电极导线顶端处于在右心室间隔 部位。两组患者均于植入后随访 6 个月。

1.3 观察指标 ①起搏导线参数。采用植入式心脏起搏 器体外程控仪(乐普医学电子仪器股份有限公司,陕械注 准 20152120040,型号:QM8631)检测两组患者植入即刻 与植入 6 个月后的起搏阈值、感知、抗阻。②心功能指 标。分别于植入前与植入 6 个月后采用全数字彩色多普勒 超声诊断系统(汕头市超声仪器研究所股份有限公司,粤 械注准 20162061110,型号:Apogee 2700)测量左室射血 分数(LVEF)、左房射血分数(LAEF)、左室舒张末期内 径(LVEDD)、左室收缩末期内径(LVESD)。③血浆脑 钠肽(BNP)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)水平。分别于植入前与植入 6 个月患 者清晨安静空腹状态下抽取其肘静脉血 5 mL,置入肝素 抗凝试管,轻轻摇匀,以离心式血液成分分离机(西安 铭朗医疗设备有限公司,国械注准 20233100689,型号: BCS15)进行离心(转速为 3 500 r/min,时间 10 min),离 心分离后取下层血浆待检,采用全自动化学发光免疫分析 法测定 BNP,采用速率法测定 CK-MB,采用电泳法测定 AST 水平。④不良反应。比较两组患者随访期间心力衰 竭、心律失常、起搏器综合征等不良反应发生情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计学软件分析数 据,计数资料以 [ 例 (%)] 表示,行 χ2 检验;计量资料均 经 K-S 法检验证实符合正态分布,以 (x ±s) 表示,行t 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

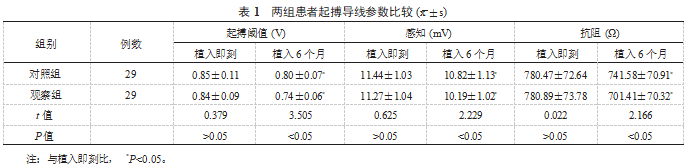

2.1 两组患者起搏导线参数比较 与植入即刻前比,植 入 6 个月后两组患者的起搏阈值、感知、抗阻均降低,且 观察组低于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05 ), 见表 1。

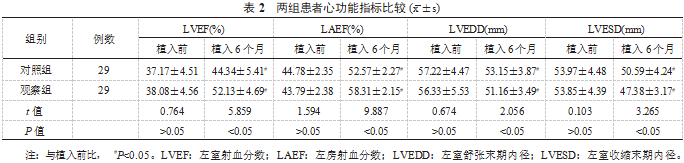

2.2 两组患者心功能指标比较 与植入前比,植入 6 个 月后两组患者 LVEF、LAEF 均升高,且观察组高于对照 组;LVEDD、LVESD 均缩短,且观察组短于对照组,差异 均有统计学意义(均P<0.05),见表 2。

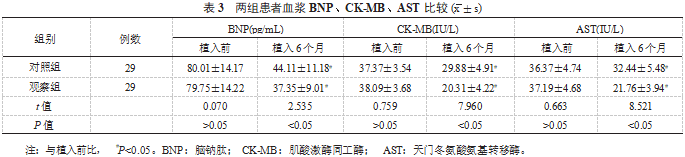

2.3 两组患者血浆 BNP、CK-MB、AST 比较 与植入前 比,植入 6 个月后两组患者的血浆 BNP、CK-MB、AST 水 平均降低,且观察组低于对照组,差异均有统计学意义 (均 P<0.05),见表 3。

2.4 两组患者不良反应发生情况比较 对照组患者不 良反应:心力衰竭 3 例、心律失常 2 例、起搏器综合征 3 例,总发生率为 27.59%( 8/29 ); 观察组患者不良反 应:心力衰竭 1 例、心律失常 1 例,总发生率为 6.90% (2/29)。两组患者不良反应总发生率经比较,观察组更 低,差异有统计学意义(χ2=4.350,P<0.05 )。

3 讨论

起搏器植入术中常用的起搏部位为传统心尖部,该部 位肌小梁丰富而发达,较少受血流冲击,因此电极容易固 定,但长期右心室心尖部起搏会引起左室心肌与左右心室 除极的不同步,导致左心室心脏收缩功能逐渐下降,会诱 发房性心律失常、心力衰竭等不良事件的发生 [5]。

右室流出道间隔起搏与传统心尖部起搏方式不同,其 起搏时,螺旋电极置于接近间隔与隔缘肉柱嵌入部位,能 够减少心室正常机械运动的失同步性,顺应生理性电激动 顺序 [6] 。右心室心尖部起搏时电脉冲自右心室心尖部向室 间隔进行逆向传导,由于受到左心室心肌细胞除极速度的 影响,易导致心脏激动顺序发生紊乱,可能会导致患者心 室重构 [7] 。右室流出道间隔起搏通过希氏束起搏活动正常 的传导通路进行传导,由于其具有更窄的 QRS 波时程, 可以促使心室起搏最小化,虽然在一定程度上不及自身的 房室传导,但相比其他部位起搏,可以最大程度地发挥生 理性和双心室同步收缩作用,有效地防止因起搏原因而导 致的心室激动异常;此外,其起搏部位采用 J 形钢丝辅助 起搏,起搏导线头端自然垂直,导线走行方向指向右心室 流出道间隔部,再旋出导线螺旋,使导线头端与心肌组织 充分结合,导线传导性能均安全、牢固、稳定,无慢性阈 值增高或感知不良等情况 [8] 。本研究结果显示,与植入即 刻前比,植入 6 个月后两组患者的起搏阈值、感知、抗阻 均降低,观察组低于对照组;且植入 6 个月后观察组患者 LVEF、LAEF 均高于对照组,LVEDD、LVESD 均短于对 照组,植入期间观察组患者不良反应总发生率更低,进一 步证实了右室流出道间隔部位起搏可以使心脏永久性起搏 器植入患者起搏参数更稳定,改善心功能,安全性高。

右心室心尖部起搏是一种非生理的起搏方式,其引 起的电脉冲由心尖部向室间隔逆行传导,导致左心室内和 左、右心室间的收缩不同步,影响血流动力学水平。血 浆 BNP 浓度可反映心功能异常程度及其导致血流动力学 应激状态的严重程度,浓度升高往往提示心室负荷、室壁 张力增高及心功能受损加重;患者一旦出现心肌梗死时, CK-MB、AST 会在发病 6 h 内升高,且在 24——72 h 内持续 升高并达到高峰,患者安装心脏起搏器以后,机体内心肌 酶水平也会随之发生变化 [9] 。右室流出道间隔起搏能够使 起搏器刺激向患者心尖部、双心室扩布,右心室间隔部位 起搏血流动力学更接近于生理性起搏, QRS 波较窄, 从而 有助于双心室收缩同步, 降低心肌酶水平 [10]。本研究结果 显示, 与植入前比, 植入 6 个月后两组患者的血浆 BNP、 CK-MB、AST 水平均降低, 且观察组低于对照组, 提示心脏永久性起搏器植入患者选择右室流出道间隔部位起搏可 有效抑制血浆心肌酶水平。

综上,相较于传统心尖部起搏,右室流出道间隔起搏 能够使心脏永久性起搏器植入患者的起搏参数更稳定,更 利于改善其心功能, 抑制血浆心肌酶水平, 降低不良反应发 生风险, 安全性更高。但由于本研究纳入样本量较少, 且均 为本院内患者,纳入范围较为局限,随访时间较短,可能 导致结果存在一定的偏倚,故还需后续临床进一步确认。

参考文献

[1] 王建飞 , 张晓红 , 周跟东 , 等 . 右室流出道间隔部起搏对心功能影响的临床研究 [J]. 中国医师进修杂志 , 2018, 41(1): 54-57.

[2] 周金锋 , 韩卫星 , 侯威 . 起搏部位对缓慢性心律失常患者心功能 的影响 [J]. 湖南师范大学学报 ( 医学版 ), 2021, 18(5): 63-66.

[3] 龚敏 , 李涛 , 马爱群 . 慢性心力衰竭NYHA 心功能分级与胰岛素 抵抗相关性分析 [J]. 陕西医学杂志 , 2012, 41(1): 50-51.

[4] 中国心血管病预防指南 (2017) 写作组 , 中华心血管病杂志编辑 委员会 . 中国心血管病预防指南 (2017)[J]. 中华心血管病杂志 ,2018, 46(1): 10-25.

[5] 刘海浪 , 魏忠诚 , 徐海燕 . 右心室起搏部位对心脏永久性起搏 器植入患者左心房收缩功能的影响 [J]. 医学临床研究 , 2017,34(12): 2376-2377.

[6] 王丹阳 , 丁绍平 , 胡东升 . 右室心尖部起搏和右室间隔部起搏对 心脏血流动力学影响的对照研究 [J]. 中西医结合心脑血管病杂 志 , 2015, 13(6): 851-852.

[7] 陈萍 , 杨明 , 韩凌 , 等 . 右心室流出道间隔部和心尖部起搏对老 年患者心功能的影响 [J]. 实用老年医学 , 2016, 30(2): 142-143.

[8] 韩凯 , 张海成 , 肖世南 , 等 . 右室间隔起搏与心尖部起搏对完 全性房室传导阻滞患者心功能影响的比较 [J]. 心脏杂志 , 2015,27(3): 291-293.

[9] 王亚玲 , 张杨 , 郭安君 , 等 . 心脏永久性起搏器的不同起搏部位 对植入患者心功能的影响 [J]. 河北医科大学学报 , 2022, 43(1):22-25, 30.

[10] 秦淑娟 , 蔡林 , 汪汉 . 不同部位起搏对永久心脏起搏器植入患者 血清心肌酶及氮末端脑钠肽前体水平的影响 [J]. 成都医学院学 报 , 2020, 15(3): 353-357.