锁定加压钢板内固定在四肢骨折患者中的应用效果分析论文

2023-12-27 09:26:46 来源: 作者:heting

摘要:目的研究锁定加压钢板在四肢骨折中的应用效果,以及对患者疼痛、炎症因子水平的影响。方法选取安图县中医医院2018年1月至2022年12月期间收治的60例四肢骨折患者进行研究,并采取随机数字表法将其分为两组,每组30例。常规组患者采用常规钢板内固定术治疗,研究组患者采用锁定加压钢板内固定术治疗,两组均于术后随访3个月。比较两组患者术后恢复效果,围术期临床相关指标,术前及术后1~7 d视觉模拟疼痛量表(VAS)评分,术前与术后3 d血清碱性磷酸酶(ALP)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-

【摘要】目的研究锁定加压钢板在四肢骨折中的应用效果,以及对患者疼痛、炎症因子水平的影响。方法选取安图县中医医院2018年1月至2022年12月期间收治的60例四肢骨折患者进行研究,并采取随机数字表法将其分为两组,每组30例。常规组患者采用常规钢板内固定术治疗,研究组患者采用锁定加压钢板内固定术治疗,两组均于术后随访3个月。比较两组患者术后恢复效果,围术期临床相关指标,术前及术后1~7 d视觉模拟疼痛量表(VAS)评分,术前与术后3 d血清碱性磷酸酶(ALP)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,术后并发症发生情况。结果术后3个月研究组患者治疗总优良率高于常规组;与常规组比,研究组患者手术时长、住院时间、骨折愈合时间均更短,术中出血量更少;术后1~7 d两组患者VAS评分均较术前呈下降趋势,且研究组均更低;术后3 d两组患者血清ALP、IL-6、TNF-α水平均较术前升高,且研究组血清ALP更高,血清IL-6、TNF-α均更低;研究组患者并发症总发生率低于常规组(均<0.05)。结论相较于常规钢板内固定术,采用锁定加压钢板内固定术治疗四肢骨折,其创伤较小,可减轻炎症反应,缓解疼痛,对骨代谢影响较小,可进一步促进骨折愈合,且术后并发症较少,具有更高的安全性。

【关键词】四肢骨折,锁定加压钢板,疼痛,炎症因子,骨代谢

四肢骨折是较为常见的骨科疾病类型之一,由于四肢具有较强的活动度,在其骨折后,不及时固定,则易加剧骨折损伤或诱发感染。手术内固定是四肢骨折患者常见的临床治疗方式,其中常规钢板内固定术操作较简单,通过切开骨折近端对骨折端进行复位内固定,但手术创伤较大,易导致术后出现感染、神经受损等并发症,且常规内固定钢板材料也容易对患者骨折愈合过程造成不利影响,导致患者术后易出现活动受限或愈合畸形[1-2]。锁定加压钢板是一种较新型内固定钢板类型,是将传统的直接复位与桥接钢板复位进行结合,能够更好地适应不同的四肢骨折情况,且手术创伤较小,更利于患者术后的恢复[3]。基于此,本研究旨在探讨锁定加压钢板内固定在四肢骨折中的应用优势,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取安图县中医医院2018年1月至2022年12月期间收治的60例四肢骨折患者,并采取随机数字表法将其分为两组。常规组30例患者中骨折原因:车祸7例,高空坠落7例,外部撞击8例,其他8例;男、女患者分别为18、12例;年龄33~58岁,平均(45.58±12.17)岁。研究组30例患者中骨折原因:车祸组间可比。纳入标准:符合《骨科疾病诊疗指南(第3版)》[4]中四肢骨折的诊断标准者;经影像学检查确诊者;新鲜骨折者等。排除标准:伴有骨质疏松症者;凝血功能障碍者;手术不耐受者等。院内医学伦理委员会批准该研究,患者及其家属均签署知情同意书。

1.2手术方法予以常规组患者常规钢板内固定术治疗。根据患者情况选择麻醉方式,待麻醉起效后,于患侧骨折近端处行一切口,逐层剥离皮肤及皮下组织,充分暴露骨折位置,清除骨折端的碎骨片及杂质,并予以复位。然后将直型钛合金钢板放置在骨折位置表面,通过C形臂透视机对患者病灶位置进行观察,逐渐调整钢板位置。在确定位置后分别在骨折远端及骨折近端处打入2颗螺钉,将钢板固定好。最后逐层缝合创口,并在患肢外部用石膏予以固定。研究组患者采用锁定加压钢板内固定治疗。根据患者情况选择麻醉方式,通过C形臂透视机对骨折位置进行复位,克氏针暂时性固定后在骨折近端及远端作一2 cm手术切口,切开深筋膜直至骨膜外,使用骨膜剥离子分离深筋膜组织并建立一软组织通道,并在C形臂透视机下将加压钢板置入通道内,术中注意避免切开骨膜,保持骨折端处于闭合状态,而后调整好加压钢板角度和位置后,使用加压螺钉在加压钢板远端及近端分别予以固定。最后确保复位良好后逐层缝合创口。所有患者均于术后抬高患肢,接受常规消炎、抗菌类药物干预,并根据患者恢复情况逐步实行康复锻炼。术后随访3个月。1.3观察指标①术后3个月评估两组患者骨折恢复效果。其中骨折完全愈合,日常活动不受限制,关节活动受限<10°为优;骨折处基本骨性愈合,日常活动基本恢复正常,关节活动受限10°~30°为良;骨折处未愈合,日常活动严重受限,且关节活动受限>30°为差[4]。总优良率=(优+良)例数/总例数×100%。②比较两组患者手术时长、术中出血量、住院时间、骨折愈合时间。③分析两组患者术前与术后1~7 d的视觉模拟疼痛量表(VAS)[5]评分,满分10分,分数高低与疼痛感呈正相关。④对比两组患术前与术后3 d的血清碱性磷酸酶(ALP)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,分别采集两组患者空腹静脉血4 mL,离心(3 500 r/min)15 min后取血清,血清ALP、IL-6、TNF-α水平采用酶联免疫吸附实验法检测。⑤统计两组患者术后关节僵硬、愈合畸形、活动受限、感染、神经功能受损等并发症发生情况。1.4统计学方法本研究采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,优良率及并发症发生率为计数资料采用[例(%)]表示,行χ2检验;围术期指标、VAS评分及血清指标为计量资料均经K-S法检验确认符合正态分布,采用(x±s)表示,组间行t检验,多时间点比较行重复测量方差分析。以<;0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者术后恢复效果比较术后3个月,常规组患者中恢复为优10例、良12例、差8例,总优良率为73.33%(22/30)。研究组患者中优19例、良10例、差1例,总优良率为96.67%(29/30)。对照组与研究组总优良率比较[73.33%(22/30)vs 96.67%(29/30)],研究组更高,差异有统计学意义(χ2=4.706,P<0.05)。

2.2两组患者围术期临床相关指标比较相较于常规组的围术期各项指标,研究组患者手术时长、住院时间、骨折愈合时间均更短,术中出血量更少,差异均有统计学意义(均<0.05),见表1。

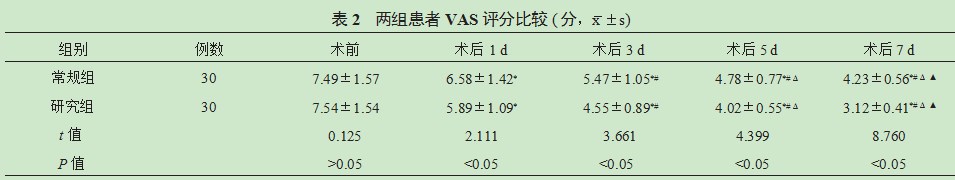

2.3两组患者VAS评分比较术后1~7 d两组患者VAS评分均较术前呈下降趋势,且研究组均更低,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

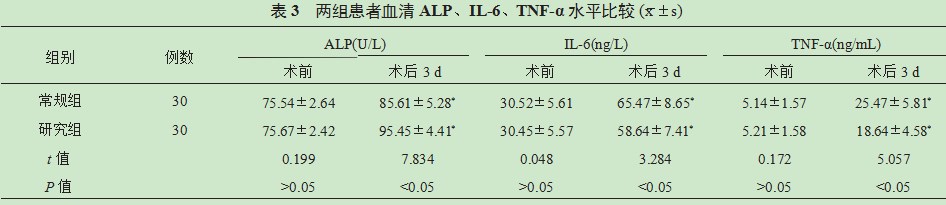

2.4两组患者血清ALP、IL-6、TNF-α水平比较术后3 d两组患者血清ALP、IL-6、TNF-α均较术前升高,且研究组血清ALP更高,血清IL-6、TNF-α均更低,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

2.5两组患者并发症发生情况比较常规组患者术后出现关节僵硬、愈合畸形、活动受限各2例,感染、神经功能受损各1例,并发症总发生率为26.67%(8/30);研究组患者术后出现关节僵硬1例,并发症总发生率为3.33%(1/30)。对照组与研究组并发症总发生率比较[26.67%(8/30)vs 3.33%(1/30)],研究组更低,差异有统计学意义(χ2=4.706,<0.05)。

3讨论

四肢骨折是骨折创伤中较为常见的类型之一,在骨折后,患者患肢会出现明显的血肿、疼痛及活动受限等症状,如果不能及时进行复位治疗,骨折点会逐渐开始自行愈合,极易造成骨骼愈合畸形,甚至导致患者残疾,影响患者正常的生活[6]。当前,针对四肢骨折主要通过手术方式进行复位治疗,常规钢板内固定术是临床既往常采用的手术方式,其主要是采用机械力学原理,通过钢板与骨头表面之间摩擦固定骨折部位,严重缺乏锁定结构,而且在操作过程中需要对骨表进行紧压,极易导致钢板下骨头发生缺血性坏死,影响骨折端血运,导致患者术后易出现关节僵硬、畸形愈合等并发症[7]。

近年来,伴随着医疗技术的逐渐完善,锁定加压钢板内固定术技术也逐渐趋于成熟,其主要是通过小切口建立皮下组织隧道,在不直接暴露骨折的基础上将钢板间接地固定,规避了不必要的创伤和软组织剥离,因此,其可最大程度上保护骨折处的骨膜和软组织,减少骨折处血运的破坏,利于骨折端的愈合[8]。本研究通过对比观察常规钢板内固定与锁定加压钢板内固定两种术式,发现研究组治疗总优良率高于常规组,且相较于常规组,研究组手术时长、住院时间、骨折愈合时间均更短,术中出血量更少,并发症总发生率更低,证明了锁定加压钢板内固定术可减轻对四肢骨折的手术创伤,减少并发症的发生,缩短了治疗时间,更利于骨折部位的愈合。另外,本研究中,常规组、研究组两组患者术后1~7 d VAS评分均较术前呈下降趋势,且研究组均更低,说明相较于常规钢板内固定术,锁定加压钢板内固定术对患者所造成的疼痛感更轻,这可能也与其对患者造成的创伤小有关。

骨代谢可受骨折创伤的影响产生改变,ALP来自于成骨细胞,是骨形成与成骨细胞活性的重要标志物;且有研究表明,手术创伤、假体异物置入等外界因素均可刺激机体产生系列应激反应,而其主要的表达方式为炎症反应的出现[9]。IL-6是机体炎症反应及防御机制的关键介质,可介导趋化因子和黏附因子的表达;TNF-α可促进白细胞聚集,加剧局部炎症反应[10]。常规钢板内固定术中常需对骨折周围骨膜与软组织产生较为严重的剥离,影响术后患者骨折端的愈合;而锁定加压钢板内固定术是在患者骨折处施行微创切口,建立皮下隧道,再将加压钢板经皮下隧道穿至患者骨折部位,相较于常规钢板内固定,其大大减轻了对骨折软组织的剥离及对创口的损伤程度,且锁钉间成角极具稳定性,无需再借助常规内固定钢板和骨面间的摩擦来维持稳定,因此,其所产生的创伤更小,且对骨代谢影响更小[11-12]。本研究中,术后3 d,研究组患者血清ALP高于常规组,血清IL-6、TNF-α均低于常规组,从而表明锁定加压钢板内固定术对四肢骨折患者机体骨代谢影响更小,相较于常规钢板内固定术,其减轻了机体炎症反应,更利于患者术后骨折处恢复。需注意的是,行锁定加压钢板内固定术后需予以患者平卧位,抬高患肢,从而利于静脉回流,减轻患肢肿胀;此外,还需观察患者患肢远端血液循环情况,若出现皮肤青紫、苍白、冰凉则说明患肢血液循环不良,则需进行相应处理;功能锻炼是预防患者术后肌肉萎缩或粘连的有效措施,术后需根据患者自身恢复情况,鼓励其循序渐进地积极活动。

综上,相较于常规钢板内固定术,采用锁定加压钢板内固定术治疗四肢骨折,其创伤小,可减轻炎症反应,缓解疼痛,对骨代谢影响较小,可进一步促进骨折愈合,且术后并发症较少,具有更高的安全性,更适用于临床推广应用。

参考文献

[1]张建彪.微创经皮锁定加压钢板内固定在治疗四肢骨折中的临床分析[J].中国实用医刊,2015,42(24):111-112.

[2]段虹昊,何蔼民,魏登科,等.四肢骨折患者采用锁定加压钢板与传统内固定术治疗的效果对照研究[J].临床医学研究与实践,2017,2(30):74-75.

[3]黎荣华,曾汉东,赵伟东.锁定加压钢板内固定术联合中药治疗四肢多发骨折的效果观察[J].广西医学,2018,40(21):2618-2619.

[4]陈安民,李锋.骨科疾病诊疗指南[M].3版.北京:科学出版社,2013:42-48.

[5]孙兵,车晓明.视觉模拟评分法(VAS)[J].中华神经外科杂志,2012,28(6):645.

[6]张洪相,马超,魏金栋,等.经皮微创内固定术治疗四肢骨折疗效初步观察与分析[J].中国医药导刊,2016,18(1):19-20.

[7]王亦合.微创锁定加压钢板内固定术治疗35例股骨近端骨折疗效分析[J].河北医科大学学报,2015,36(4):474-476.

[8]张涛,张红军.桥接组合式内固定手术与锁定加压钢板内固定术治疗四肢骨折的效果比较[J].湖南师范大学学报(医学版),2018,15(3):170-173.

[9]常韬,宋晶晶,祁同宁.微创经皮锁定加压钢板内固定治疗四肢骨折对患者骨密度和骨代谢水平的影响[J].中国临床医生杂志,2020,48(11):1346-1348.

[10]王雷,张浩沙强,郭瑞,等.全髋关节置换术用于股骨颈骨折患者的临床疗效评价及对血清OPG、BGP、ALP、CRP、IL-6的影响[J].现代生物医学进展,2018,18(15):2973-2976.

[11]史超,刘彦博,张莎,等.微创经皮锁定加压钢板内固定术治疗老年四肢骨折患者的效果[J].实用临床医药杂志,2020,24(13):37-40.

[12]黄成校,李汉湘,高超,等.锁定加压钢板与单纯钢板螺钉内固定治疗四肢骨折的疗效分析[J].西部医学,2015,27(8):1166-1168.8例,高空坠落7例,外部撞击8例,其他7例;男、女性分别为19、11例;年龄33~58岁,平均(45.62±12.24)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(>0.05)