超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群对脑卒中后咽期吞咽障碍患者的临床研究论文

2023-12-22 15:21:56 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的 分析超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群治疗脑卒中后咽期吞咽障碍,分析对患者不良反应发生情况、吞咽功能恢 复情况及电视 X 线透视吞咽功能检查(VFSS )运动学参数的影响

【摘要】目的 分析超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群治疗脑卒中后咽期吞咽障碍,分析对患者不良反应发生情况、吞咽功能恢 复情况及电视 X 线透视吞咽功能检查(VFSS )运动学参数的影响。方法 选择 2021 年 6 月至 2022 年 6 月齐齐哈尔市第一医院收治的 40 例脑卒中后咽期吞咽障碍患者,根据随机数字表法将其分为对照组(常规针刺)和观察组(常规针刺 + 超声引导下针刺环咽肌及舌骨上 肌群),各 20 例。两组患者均连续治疗 4 周, 对比治疗过程中两组患者不良反应发生情况, 治疗前后吞咽功能恢复情况和 VFSS 运动学 参数。结果 与治疗前比, 治疗后两组患者标准吞咽功能评定量表(SSA )评分均显著降低, 且观察组显著低于对照组, VFSS 评分均显 著升高,且观察组显著高于对照组;舌骨前移幅度、舌骨上移幅度、甲状软骨前移及甲状软骨上移距离均显著增长,且观察组患者舌骨 前移幅度、舌骨上移幅度及甲状软骨上移距离均显著长于对照组(均 P<0.05 );两组患者不良反应总发生率和治疗后组间甲状软骨前移 距离比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05 )。 结论 常规针刺联合超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群治疗脑卒中后咽期吞咽障碍患 者可提高临床治疗效果,改善吞咽功能,且没有增多明显的不良反应,安全性良好。

【关键词】超声引导,针刺环咽肌,舌骨上肌群,脑卒中,咽期吞咽障碍

脑卒中是临床突发且病情进展迅速的脑缺血性或出血性疾病,是临床中常见的急性脑血管疾病,可损伤患者 的神经功能系统,导致患者并发吞咽功能障碍,从而引起营养不良、误吸甚至吸入性肺炎,严重影响患者预后。中 医认为该病是脏腑阴阳失调、气血运行不畅,无法濡养舌根所致。采用常规针灸治疗,针刺患者水沟、廉泉、金津 等穴位,通络醒神,促进患者舌神经的恢复,改善患者的 吞咽功能。但常规取穴对患者治疗的效果有限,无法准确 触发靶肌肉收缩,且取穴受医师针灸经验的影响,难以达 到可视化治疗的效果。超声引导下针刺治疗脑卒中后咽期 吞咽障碍,可以通过超声影像技术清晰、实时地反映肌肉 的状态从而提高针刺的准确率,降低临床常规针刺的局限 性,提升治疗的有效性和安全性 [1] 。故本文旨在分析常规 针刺联合超声引导下针刺对脑卒中后咽期吞咽障碍患者不良反应发生情况、吞咽功能恢复情况及电视 X 线透视吞 咽功能检查(VFSS)运动学参数的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择 2021 年 6 月至 2022 年 6 月齐齐 哈尔市第一医院收治的 40 例脑卒中后咽期吞咽障碍患者,根据随机数字表法分为对照组(20 例)和观察组(20 例)。对照组患者中男性 13 例,女性 7 例;年龄 49~77 岁,平均(62.25±8.70 )岁;BMI 23.12~27.71 kg/m2 ,平 均(25.24±1.48 )kg/m2 。观察组患者中男性 12 例,女性 8 例;年龄 49~79 岁,平均(61.75±8.49 )岁;BMI 23.08~ 27.36 kg/m2 ,平均(25.21±1.43 )kg/m2 。两组患者一般资 料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标 准:符合《中医内科学》 [2] 中关于“喉痹”的相关诊断标 准者;病程 1~6 个月者;卒中发生后各项生命体征平稳者 等。排除标准:碘过敏,无法测试 VFSS者;合并严重肾 功能不全者;合并免疫功能严重障碍性疾病者等。本研究 经院内医学伦理委员会批准,且患者均已签署知情同意书。

1.2治疗方法 对照组患者依据《针灸学(第 3 版)》[3] 假性延髓麻痹的针灸处方 ,取穴 :水沟 、廉泉 、金 津、玉液、咽后壁、风池、翳风等穴位。操作:协助 患者保持仰卧位的体位,采用一次性针灸针具(规格: 0.30 mm×50 mm )进行针灸治疗,取患者金津、玉液用 三棱针点刺出血;咽后壁点刺 3~5 次;风池、翳风针向 喉结,以咽喉部出现麻胀感为宜;余穴采用常规刺法, 1 次 /d,30 min/ 次,每周治疗 6 d,休息 1 d,连续治疗4 周。观察组患者在常规针刺的基础上增加超声引导下针 刺舌骨上肌群、环咽肌治疗。在患者的二腹肌前腹、茎突 舌骨肌、下颌舌骨肌等左右两侧的位置进行针刺取位。操 作前准备:指导患者保持仰卧位,放松颈部肌肉,头部微 微向后倾斜,使患者的颈部充分地暴露,针刺治疗中,做 好常规消毒和佩戴无菌手套、口罩等工作,在超声探头上 涂抹耦合剂,在超声的引导下,使用一次性针灸针(规 格: 0.30 mm×50 mm )对相应的穴位进行针刺治疗。操作: ①解剖定位:根据解剖位置初步定位舌骨上肌群、环咽肌 位置,并用黑色记号标记。②超声定位:患者保持原有体 位,参照解剖定位,使用超声诊断系统 [ 柯尼卡美能达再 启医疗设备(上海)有限公司,型号:SONIMAGE HS1], 将超声探头放置于患者颈部,使用横、纵切对患者颈部组 织相关位置进行实时的扫查,使用超声仪器,对患者二腹 肌前腹、茎突舌骨肌、下颌舌骨肌等位置进行确认,使用 红色记号标记。③针刺治疗,使用安尔碘皮肤消毒剂(上 海利康消毒高科技有限公司,规格: 60 mL/ 瓶)对患者颈 部皮肤进行消毒,使用一次性针灸针在超声红色标记的位 置进行针刺,进针的方向在探头的长轴切面上且在声束平 面内,在进行治疗的过程中避开患者的神经血管,针刺中 控制入针的方向和深度,施行提插捻转手法,得气后出 针,不留针。在对患者针刺中,不同位置应坚守一定的针 刺顺序,其中顺序设定如下:二腹肌前腹、下颌舌骨肌、 颏舌骨肌、茎突舌骨肌、环咽肌左右两侧,治疗 4 周。

1.3观察指标 ①不良反应发生情况。治疗过程中记录 比较两组患者晕针、滞针、皮下瘀斑等不良反应的发生 情况。②吞咽功能评分。分别于治疗前后评估两组患者 吞咽功能,采用标准吞咽功能评定量表(SSA)[4] 对患者 治疗前后的吞咽功能进行比较分析,量表维度包括自主 咳嗽、意识水平、声音强弱等维度,分值范围 18~46 分, 得分越高,吞咽功能越差。同时采用 VFSS [5] 评分对患者 的吞咽功能进行评分,首先对患者进行吞咽造影,患者 采用坐位,下颌保持水平位,使用彩色多普勒超声诊断 仪,探头放置在颏下区域的正中矢状面,高频探头频率 5~9 MHz,低频探头频率 2~5 MHz,图像以 22.5 帧/s 记 录,记录食物从口腔入咽喉的动态过程,口腔期、咽期的 症状由重到轻均分别计 0~3 分,误吸症状由重到轻计 0~4 分,满分为 10 分,分数越高表示患者吞咽功能恢复越好。 ③ VFSS 运动学参数(吞咽过程中舌骨及甲状软骨前移、 上移幅度 / 距离)。分别于治疗前后对患者进行吞咽造影, 操作同 VFSS评分检测;取第 2 颈椎和第 4 颈椎体前下缘 连线(y),并于第 4 颈椎体前下缘作一垂线( x ),测量舌 骨上缘和甲状软骨前上方至 x 和 y 的垂直距离;先记录 患者安静状态下舌骨和甲状软骨位置,然后让患者吞服5 mL 由 600 kg/m3 硫酸钡混悬液和增稠剂调制的造影剂, 连拍记录吞咽过程;再将其进行数字化编辑分析,吞咽和 安静状态下两个距离差值即为吞咽时舌骨和甲状软骨前移 和上移幅度 / 距离,评估患者舌骨喉复合体动度。

1.4统计学方法 采用 SPSS 25.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料经 S-W 法检验符合正态分布,以 (x ±s) 表示,采用t 检验。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

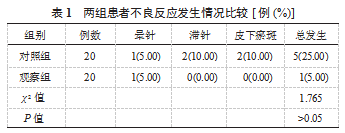

2.1两组患者不良反应发生情况比较 治疗后两组患者 不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05 ), 见表 1.

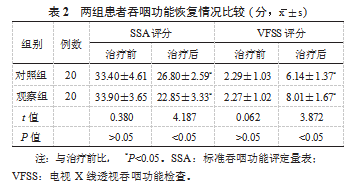

2.2两组患者吞咽功能恢复情况比较 与治疗前比,治 疗后两组患者 SSA 评分均显著降低, 且观察组显著低于 对照组,VFSS 评分均显著升高,且观察组显著高于对照 组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 2.

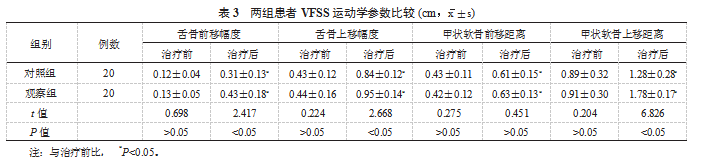

2.3两组患者 VFSS运动学参数比较 与治疗前比,治 疗后两组患者舌骨前移幅度、舌骨上移幅度、甲状软骨前 移及甲状软骨上移距离均显著增长,且观察组患者舌骨前 移幅度、舌骨上移幅度及甲状软骨上移距离均显著长于对 照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05); 治疗后两组患 者甲状软骨前移距离比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表 3.

3 讨论

吞咽障碍是脑卒中疾病发生后最常见的并发症,是由 于脑血管病影响吞咽中枢和运动、感觉通路所致,主要表 现为饮水呛咳、吞咽黏滞感、咽下困难、吞咽乏力、口腔内出现大量泡沫状痰液等症状。

临床对脑卒中吞咽功能障碍患者的治疗以康复治疗为 主,中医认为脑卒中后咽期吞咽障碍属于中风后“喉痹” “喑痱”等范畴,病机主要在于脉络阻塞、咽窍失利、脏 腑失调等,故采用针刺方式进行治疗,能起到疏风通络、 调和阴阳的作用,从而达到启咽利窍的效果 [6] 。在对患者 进行常规针灸治疗时,取水沟、廉泉、金津、玉液、咽后 壁、风池、翳风等穴位。水沟穴具有醒神开窍、清热息风 的功效;刺激按摩廉泉穴,可以起到通调舌络、清利咽喉 的作用;刺激风池穴具有平肝熄风、通利官窍的作用 [7]。采 用常规针灸治疗,对患者的穴位进行针刺,能起到通络醒 神的作用,进一步促进患者舌神经的恢复,改善患者的吞 咽功能,但对患者治疗的效果有限,且取穴受医师针灸经 验的影响,难以达到可视化治疗的效果。超声引导下针刺 环咽肌及舌骨上肌群治疗,强调在超声可视的条件下,对 患者的舌骨和咽肌进行针刺治疗,舌骨上肌群在舌骨与下 颌骨和颅底之间,每侧各有 4 块肌肉,分别是:二腹肌、 下颌舌骨肌、茎突舌骨肌和颏舌骨肌,且都止于舌骨,在 改善患者吞咽功能方面作用更显著,治疗针对性更强 [8]。

吞咽食物时,舌骨向前运动,牵拉环咽肌开放,保证 食物顺利通过食管,而脑卒中造成神经损伤,致使其支配 的肌肉群运动功能受损,从而引发吞咽障碍。临床在对患 者进行常规针刺治疗的过程中,联合超声引导下针刺环咽 肌及舌骨上肌群方式进行治疗,可以更加直观地观察患者 的舌肌群情况,适当地调整针刺方案,提高临床疗效;同 时针刺刺激可增加感觉输入,修复或重新构建吞咽反射, 从而增强患者对吞咽的调控能力,加速吞咽功能恢复 [9] 。 本研究中, 治疗后观察组患者 SSA 评分显著低于对照组, VASS 评分显著高于对照组,提示加用超声引导下针刺环 咽肌及舌骨上肌群治疗能提升疗效,改善吞咽功能。

舌骨喉复合体的活动度是决定能否有效吞咽的生物力 学指标, 舌骨上肌群的收缩可引起喉的运动, 从而推进吞咽 运动,启动喉保护机制。超声引导下针刺可增强对舌骨上肌 群的定位,使得针刺更加准确,增加有效刺激,促进肌肉 收缩,从而使食物顺利下咽,减少滞留和误吸;同时还可 以减轻针刺对邻近组织和血管的损伤,减少不良反应的发生 [10] 。本研究中,治疗后观察组患者舌骨前移幅度、舌骨 上移幅度及甲状软骨上移距离显著长于对照组,两组患者不 良反应总发生率比较, 差异无统计学意义, 提示在常规针刺 基础上加用超声引导下针刺环咽肌及舌骨上肌群治疗能更 好地提高患者的吞咽功能,改善患者预后,安全性良好。

综上,常规针刺联合超声引导下针刺环咽肌及舌骨 上肌群治疗脑卒中后咽期吞咽障碍患者可提高临床治疗效 果,改善吞咽功能,且不会增多明显的不良反应,安全性 良好。

参考文献

[1] 宋琦 , 乔鑫 , 冯秋菊 . 呼吸训练联合咽三针对卒中早期吞咽障 碍患者颏下肌群肌电活动的影响 [J]. 中医药信息 , 2022. 39(4):66-71.

[2] 吴勉华 , 王新月 . 中医内科学 [M]. 北京 : 中国中医药出版社 ,2012: 84-91.

[3] 赵吉平 , 李瑛 . 针灸学 [M]. 3 版 . 北京 : 人民卫生出版社 , 2016:257.

[4] 马月利 , 张黎明 , 祝勤雅 , 等 . 标准吞咽功能评定量表应用于高 龄患者吞咽功能评估的信效度研究 [J]. 护理学报 , 2020. 19(5):65-67.

[5] 许平 , 陆中军 . 容积黏度吞咽测试 (VVST) 联合吞咽造影 (VFSS) 在神经外科吞咽障碍患者摄食指导中的应用 [J]. 系统医学 ,2021. 6(17): 88-90.

[6] 樊炜静 , 梁士兵 , 黄仁燕 , 等 . 针刺治疗脑卒中后吞咽障碍的系 统评价再评价 [J]. 海南医学院学报 , 2020. 26(11): 829-837.

[7] 楚佳梅 , 刘小平 , 陈飞宇 , 等 . “高氏项针”对脑卒中后假性延髓 麻痹患者吞咽功能及生活质量的影响:随机对照研究 [J]. 中国针 灸 , 2017. 37(7): 691-695.

[8] 金海鹏 , 王永 , 叶清景 , 等 . 超声引导下舌骨上肌群电针治疗脑 卒中后咽期吞咽障碍 : 随机对照试验 [J]. 中国针灸 , 2022. 42(3):251-256.

[9] 陈福右 , 覃业校 , 唐祎周 , 等 . 针刺选穴与吞咽障碍相关肌肉的 探讨与研究 [J]. 中医药学报 , 2022. 50(9): 64-68.

[10] 王丽琦 , 田力 , 邓苗苗 . 超声定量评估脑卒中后吞咽障碍患者颏 舌骨肌 [J]. 中国医学影像技术 , 2023. 39(3): 425-428.