针刺联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者的效果论文

2023-11-06 17:08:48 来源: 作者:hemenglin

摘要: 目的:观察针刺联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者的效果。方法: 选取 2018 年 2 月至 2022 年 1 月该院

【摘要】 目的:观察针刺联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者的效果。方法: 选取 2018 年 2 月至 2022 年 1 月该院收治的 108 例中风后痉挛性偏瘫患者进行前瞻性研究,按照随机数字表法分为对照组和观察组各 54 例。对照组予以康复训练,观察组在对照组 基础上予以针刺治疗。比较两组治疗前后下肢肌肉痉挛(改良 Ashworth)评分、临床痉挛指数(CSI)评分、肢体运动功能指标 [Berg 平 衡量表(BBS)、Fugl-Meyer 运动功能评分量表(FMA)] 水平、下肢血流指标 [ 收缩期最高流速(PSV)、舒张末期流速(EDV)] 水平 和不良反应发生率。结果: 治疗后, 两组 Ashworth、CSI 评分均低于治疗前, 且观察组低于对照组, 两组 BBS、FMA 评分和 PSV、EDV 水平均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05) ;观察组不良反应发生率为 5.56%,对照组不良反应发生率为 7.41%,两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。 结论: 针刺联合康复训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者可降低 Ashworth 和 CSI 评分,提高 BBS、FMA 评分和 PSV、EDV 水平,优于单纯康复训练治疗效果。

【关键词】 针刺,康复训练,中风,痉挛性偏瘫

Effects of acupuncture combined with rehabilitation training on patients with spastic hemiplegia after stroke

WU Yongfeng, LIN Guosheng

(Department of Acupuncture and Rehabilitation of Dehua County Hospital of Traditional Chinese Medicine,

Quanzhou 362500 Fujian, China)

【 Abstract 】 Objective: To observe effects of acupuncture combined with rehabilitation training on patients with spastic hemiplegia after stroke. Methods: A prospective study was conducted on 108 patients with spastic hemiplegia after stroke admitted to the hospital from February 2018 to January 2022. They were divided into control group and observation group according to the random number table method, 54 cases in each. The control group was given rehabilitation training, while the observation group was treated with acupuncture on the basis of that of the control group. The lower limb muscle spasm (modified Ashworth) score, the clinical spasm index (CSI) score, the limb motor function index [Berg balance scale (BBS), the Fugl-Meyer assessment (FMA)] levels, the lower limb blood flow index [peak systolic velocity (PSV), end diastolic velocity (EDV)] levels, and the incidence of adverse reactions were compared between the two groups before and after the treatment. Results: After the treatment, the Ashworth and CSI scores of the two groups were lower than those before the treatment, and those in the observation group were lower than those in the control group; the BBS, FMA scores, PSV, and EDV levels in both groups were higher than those before treatment, and those of the observation group were higher than the control group; and the differences were statistically significant (P<0.05). The incidence of adverse reactions in the observation group was 5.56%, and the incidence of adverse reactions in the control group was 7.41%. However, there was no significant difference in the incidence of adverse reactions between the two groups (P>0.05). Conclusions: Acupuncture combined with rehabilitation training can reduce the Ashworth and CSI scores, and improve the BBS, FMA scores and PSV and EDV levels in the patients with spastic hemiplegia after stroke. Moreover, it is superior to single rehabilitation training treatment.

【Keywords】 Acupuncture; Rehabilitation training; Stroke; Spastic hemiplegia

中风可引发痉挛性偏瘫,患者常表现为上肢 屈曲、下肢伸直状态 [1-2] ,从而影响患者正常生活、 工作 [3] 。中医学将痉挛性偏瘫归属于“痉证”“筋 病”“偏枯”等范畴。已知针刺治疗痉挛性偏瘫患 者有助于改善肢体功能 [4]。本文观察针刺联合康复 训练治疗中风后痉挛性偏瘫患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2018 年 2 月至 2022 年 1 月 本院收治的 108 例中风后痉挛性偏瘫患者进行前瞻 性研究。纳入标准:西医符合《各类脑血管病诊断 要点》中相关诊断标准 [5] ;中医符合《中风病诊断 与疗效评定标准(试行)》中气虚血瘀证诊断标准 [6] (主症:神识昏蒙,肢体软弱,半身不遂,偏身麻 木, 口舌歪斜, 言语蹇涩或不语; 次症: 面色淡白, 气短无力, 目偏不瞬, 饮水发呛, 眩晕头痛; 舌脉: 舌质淡暗,苔薄白,脉沉细涩) ;经磁共振成像等影像学检查确诊;年龄>18岁;首次发病;意识清楚。 排除标准:不耐受或不宜进行针刺治疗;近 3 个月 内接受过针刺治疗; 近 3 个月内使用过肌肉松弛剂、 镇静药物;妊娠或哺乳期;合并其他影响感觉、运 动的疾病; 合并严重心、肝、肾等重要脏器疾病。 患者对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且 研究经本院伦理委员会审核通过。按照随机数字表 法分为对照组与观察组各 54 例。对照组: 男 33 例, 女 21 例; 年龄 30~75 岁, 平均(66.34±6.52) 岁; 病 程 20~50 d, 平 均(40.61±6.34)d; 左 侧 偏 瘫 26 例, 右侧偏瘫 28 例。观察组: 男 37 例, 女 17 例; 年龄 31~76 岁, 平均(65.19±6.13) 岁; 病程 21~ 49 d, 平均(39.75±6.86)d; 左侧偏瘫 29 例, 右 侧偏瘫 25 例。两组一般资料比较,差异无统计学 意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 两组均予以常规治疗, 包括控制血压、 血糖,调节血脂,改善循环,以及稳定斑块等。在 此基础上,对照组予以康复训练。内容包括缓解肌 张力训练、坐位 / 立位平衡训练、坐位与站位转换、 步行训练、上肢 / 下肢控制能力训练,所有训练均 在医务人员指导下进行, 45 min/ 次, 1 次 /d,5 d/ 周, 2 周为 1 个疗程。

观察组在对照组基础上予以针刺治疗。选三阴 经穴:人中、极泉、曲泽、尺泽、大陵、阴廉、阴市、 血海、三阴交和照海。使用平补平泻手法,得气后 留针 30 min, 间隔 5 min 行针 1 次, 2 周为 1 个疗程。 两组均治疗 2 个疗程。

1.3 观察指标 (1)比较两组治疗前后下肢肌肉 痉挛(改良 Ashworth)评分 [7]、临床痉挛指数(CSI) 评分 [8]。改良 Ashworth 评分采用 0~4 分评分法, 得 分越高表示肌张力异常越严重。CSI 评分包括腱反 射、肌张力、阵挛 3 个维度, 总分为 0~16 分, 得 分与痉挛程度呈正比。(2)比较两组治疗前后肢 体运动功能指标水平。采用 Berg 平衡量表(BBS) [9]、 Fugl-Meyer 运 动 功 能 评 分 量 表(FMA) 评 估 [10]。 BBS 量表涵盖 14 个条目, 总分为 0~56 分, 得分越 高患者肢体运动功能越好。FMA 量表包括上肢运动 功能、下肢运动功能 2 个维度,分别有 10 个、7 个 条目,总分分别为 0~66 分、0~34 分,得分越高表 示患者的肢体运动功能越好。(3) 比较两组治疗前 后下肢血流指标水平, 包括收缩期最高流速(PSV) 水平、舒张末期流速(EDV) 。治疗前、治疗 2 个 疗程后,采用彩色多普勒超声仪测量 3 次,取平均值。(4)比较两组不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计学软件处理 数据,计量资料以( x(—) ±s )表示,采用 t 检验,计 数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

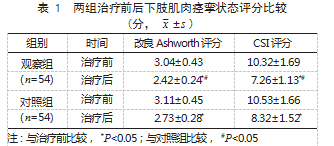

2.1 两组治疗前后下肢肌肉痉挛状态评分比较 治 疗前, 两组 Ashworth、CSI 评分比较, 差异均无统 计学意义(P>0.05); 治疗后, 两组 Ashworth、CSI 评分均低于治疗前,且观察组低于对照组,差异有 统计学意义(P<0.05)。见表 1.

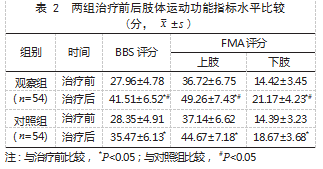

2.2 两 组 治疗 前 后 肢 体运 动 功 能 指标 水 平 比 较 治疗前, 两组 BBS、FMA 评分比较, 差异均无 统计学意义(P>0.05); 治疗后, 两组 BBS、FMA 评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有 统计学意义(P<0.05)。见表 2.

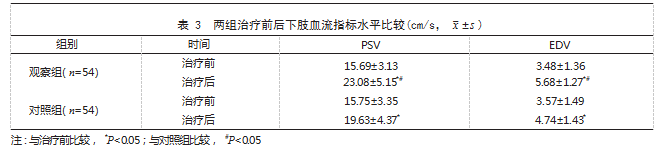

2.3 两组治疗前后下肢血流指标水平比较 治疗 前, 两组 PSV、EDV 水平比较, 差异均无统计学意 义(P>0.05); 治疗后, 两组 PSV、EDV 水平均高 于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意 义(P<0.05)。见表 3.

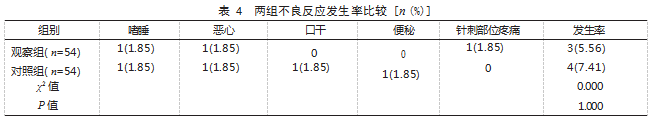

2.4 两组不良反应发生率比较 观察组不良反应 发生率为 5.56%,对照组不良反应发生率为 7.41%, 两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义 ( P>0.05)。见表 4.

3 讨论

中风患者因运动神经元损伤、脊髓中枢反射阻碍而引发肌张力亢进、肢体痉挛、肌肉萎缩等一系 列肢体运动障碍 [11]。痉挛性偏瘫多发生在中风 3 周 后,表现为患侧肢体腱反射亢进及肌张力上升,出 现阵挛、肌强直 [12]。

中医学认为,痉挛性偏瘫与阴阳气血失调所致 筋脉失养有关,主要病机在于气虚血瘀。随着病程 发展,患者病位可由四肢三阳经转向三阴经,可行 针刺三阴经穴治疗。

本研究结果显示,治疗后,观察组 Ashworth、 CSI 评分均低于对照组。分析原因可能为针刺人中 穴主治癫狂痫、中风昏迷、口眼歪斜;针刺极泉穴 治上肢麻木、疼痛;针刺曲泽穴治热病烦躁、臂痛 等;针刺尺泽穴治肘臂挛痛;针刺大陵穴治手腕屈 伸不利;针刺阴廉穴治股内侧痛、下肢麻痹;针 刺阴市穴治下肢痿痹、膝关节屈伸不利;针刺血 海穴治瘀血闭阻;针刺三阴交有活血通络之效;针 刺照海穴有安神定志、熄风止痉之效,诸穴共凑补 气通瘀的功效。本研究结果还显示,治疗后,观察 组 BBS、FMA 评分和 PSV、EDV 水平均高于对照 组。分析原因可能与针刺三阴经穴可激活上肢神经 肌肉,有助于患肢气血通畅有关 [13-14] 。本研究结果 同时显示,治疗后,两组不良反应发生率比较,差 异无统计学意义。提示联合针刺治疗未增加安全 风险。

综上所述,针刺联合康复训练治疗中风后痉 挛性偏瘫患者可降低 Ashworth 和 CSI 评分,提高 BBS、FMA 评分和 PSV、EDV 水平, 优于单纯康复 训练治疗效果。

参考文献

[1] 李金涛,吴鹏,王瑞辉 . 头针同步结合神经肌肉刺激疗法治疗脑梗死后痉挛性偏瘫的疗效观察 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2020.18(8):1297-1300.

[2] 李庆哲, 刘峻,孟子惠 . 通窍活血汤联合夹脊穴治疗中风后痉挛性偏瘫 [J]. 辽宁中医药大学学报,2021.23(3):127-130.

[3] 姚龙,张恒柱 . 脑卒中后痉挛性偏瘫的手术治疗研究进展 [J].中华神经医学杂志,2021.20(12):1275-1280.

[4] 吕慧淼,吴非泽,王嘉麟 . “形神并调”针法联合康复训练对缺血性脑卒中痉挛性偏瘫患者康复的影响 [J]. 中医药导报, 2021.27(7):109-113.

[5] 全国第四届脑血管病学术会议 . 各类脑血管疾病诊断要点 [J].中华神经科杂志,1996.29(6):379-380.

[6] 国家中医药管理局脑病急症科研协作组 . 中风病诊断和疗效评定标准(试行)[J]. 北京中医药大学学报,1996.19(1):55-56.

[7] 张琼帅,张钰,汲广成,等 . 头穴丛刺联合运动疗法治疗中风后肢体痉挛疗效观察 [J]. 中国针灸,2022.42(4):377-380.

[8] 王振斋,苏庆杰,梁尊孝,等 . 针刺头部督脉和足太阳经穴治疗卒中后下肢痉挛临床研究 [J]. 四川中医, 2020. 38(8) :192-195.

[9] 唐强,王雪,李炳瑶,等 . 改良太极功法对脑卒中恢复期偏瘫患者步态平衡及跌倒效能的影响研究 [J]. 中国全科医学, 2022.25(15):1857-1862.

[10] 李秀玲 . 基于健康信念模式为框架的强制运动疗法对早期卒中患者运动功能及神经功能的影响 [J]. 中国临床实用医学, 2016.7(6):29-32.

[11] 丁闪闪, 邓海鹏, 张若尘, 等 . DMS 联合 Bobath 疗法对脑卒中后上肢痉挛性偏瘫的疗效分析 [J]. 神经损伤与功能重建, 2020.15(5):300-302.

[12] 鞠露,任超,陈士炯,等 . 基于数据挖掘技术探讨针灸治疗脑卒中后痉挛性偏瘫的选穴特点 [J]. 世界中西医结合杂志, 2021.16(4):628-634.

[13] 王健,包永欣,相永梅,等 . 通经解痉针刺法联合康复训练治疗中风后上肢痉挛性瘫痪疗效观察 [J]. 现代中西医结合杂 志,2018.27(7):699-702.

[14] 高塬,邱晓玲 . 针灸对老年脑卒中后痉挛性偏瘫患者肢体运动功能及日常生活活动能力的影响 [J]. 贵州医药, 2020. 44 (4):605-606.