两种不同针术治疗小儿腹股沟斜疝的效果分析论文

2023-10-12 14:58:40 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的分析单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术与传统雪橇疝气钩针术治疗小儿腹股沟斜疝的效果,以及对患儿炎症因子水平的影响。方法选择2019年9月至2021年9月金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院)收治的80例进行单孔腹腔镜治疗的腹股沟斜疝患儿,根据随机数字表法分为对照组(予以传统雪橇疝气钩针术治疗)和观察组(予以单凹槽单疝气针术治疗),各40例,术后均定期随访1年。比较两组患儿的手术指标,术后4、8、24、48 h的疼痛程度,术前、术后24 h血清炎症因子[肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)、白

【摘要】目的分析单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术与传统雪橇疝气钩针术治疗小儿腹股沟斜疝的效果,以及对患儿炎症因子水平的影响。方法选择2019年9月至2021年9月金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院)收治的80例进行单孔腹腔镜治疗的腹股沟斜疝患儿,根据随机数字表法分为对照组(予以传统雪橇疝气钩针术治疗)和观察组(予以单凹槽单疝气针术治疗),各40例,术后均定期随访1年。比较两组患儿的手术指标,术后4、8、24、48 h的疼痛程度,术前、术后24 h血清炎症因子[肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)及白细胞介素-10(IL-10)]水平,以及预后情况(并发症总发生率、斜疝的复发率及对侧疝的发生率)。结果与对照组比,观察组的术中失血量更少,术后肛门排气时间与住院时间更短(均P<0.05);两组手术操作时长比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后4~48 h,两组患儿疼痛程度均逐渐减轻,且较对照组,术后不同时间点观察组的疼痛评分更低;与术前比,术后24 h两组患者炎症因子水平均显著升高,但与对照组比,观察组更低;观察组患儿并发症总发生率、斜疝的复发率及对侧疝的发生率均显著低于对照组(均P<0.05)。结论与传统雪橇疝气钩针术比,单孔腹腔镜术中应用单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝可取得更为显著的效果,不仅能改善手术指标,缓解疼痛程度,降低炎症反应,还能减少穿刺点硬结,避免术后伤口局部不适,减少术后并发症,预防术后复发。

【关键词】小儿腹股沟斜疝;雪橇疝气钩针术;单凹槽单疝气针术;疼痛程度;炎症反应

小儿腹股沟斜疝为十分常见的一种外科疾病,手术为其临床治疗的有效措施。随着腹腔镜技术进一步发展与完善,单孔腹腔镜下小儿疝囊高位结扎手术已成为小儿斜疝的首选方法,为更进一步实现微创,近年来疝气针的改良逐渐成为研究热点。疝气针为腹股沟斜疝患儿腹腔镜手术中的重要设备,包括传统的雪橇疝气钩针与单凹槽单疝气针等,其中雪橇疝气钩针的前端呈扁平状,带有针眼,针头直且针尖较尖,易对腹膜造成损伤[1];而单凹槽单疝气针的穿刺头为斜状面,且远端呈扁平状,可紧贴腹膜进行操作,创伤性小。此外,单凹槽单疝气针术中仅需单孔操作,能够在减轻对患儿机体造成创伤的同时,保证术后几乎无瘢痕,更易被患儿家属所接受[2]。为对比分析传统雪橇疝气钩针术、单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝的效果及对患儿预后的影响,本研究选取80例腹股沟斜疝患儿展开研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选择2019年9月至2021年9月金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院)收治的80例腹股沟斜疝患儿,根据随机数字表法分为两组,各40例。对照组中男、女患儿分别为24、16例;年龄1~12岁,平均(5.86±1.09)岁;腹股沟斜疝方位:左侧26例,右侧14例;病程1~11个月,平均(4.44±0.38)个月。观察组中男、女患儿分别为27、13例;年龄1~12岁,平均(5.89±1.05)岁;腹股沟斜疝方位:左侧23例,右侧17例;病程1~12个月,平均(4.47±0.31)个月。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:符合《诸福棠实用儿科学(第8版)》[3]中小儿腹股沟斜疝的相关诊断标准,且经超声检查与查体后确诊者;年龄1~12岁者;具有手术指征,首次接受手术治疗者;单侧疝者等。排除标准:伴有腹部手术史者;并发其他类型疝者;并发先天性血液系统或免疫系统疾病者;凝血功能障碍者;复发性疝、双侧疝或嵌顿疝者;并发隐睾者等。研究已经金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院)医学伦理委员会批准,患儿法定监护人均签署知情同意书。

1.2手术方法对照组患儿予以雪橇疝气钩针术治疗:予以气管插管全麻,取头低脚高体位,于患儿肚脐下缘作5 mm切口,创建气腹,压力值维持8~10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),置入5 mm Trocar穿刺进腹,置入腹腔镜,作为观察孔。定位内环口腹部的投影位置外上侧,置入雪橇针,于镜头直视下沿内侧腹膜的外间隙对内环口进行绕行,约半圈至12:00方位,将腹膜刺破出针,线头留于腹腔中,线尾处于体外,将雪橇针缓慢退出,然后换带鞘钩针从原穿刺点垂直进针,沿外测腹膜外间隙绕行内环口半圈达12:00同一处出针,进入至患儿腹腔中,将线头钩出体外,于皮下打结,进行疝囊结扎。

观察组患儿予以单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术治疗:麻醉方法、体位、气腹创建、套管针穿刺方法均与对照组相同。定位内环口腹部的投影位置外上侧,置入带有“7”号丝线的单凹槽单疝气针,将皮肤组织、皮下组织刺破后,至腹膜外间隙处,于镜头直视下沿内侧腹膜的外间隙对内环口进行绕行,约半圈至12:00方位,将腹膜刺破出针至腹腔内,推动针芯,用后凹槽弹出丝线,将线头留于腹腔中,线尾处于体外。将单凹槽单疝气针缓慢退出,至内环口外上侧的腹膜外间隙部位后,沿外侧腹膜的外间隙再次进行绕行,至12:00方向位置出针,进入至腹腔中,推动针芯,用前凹槽将留于腹腔中的线头钩出,于皮下打结,进行疝囊结扎。两组患儿术后均定期随访1年。

1.3观察指标①手术指标。对两组患儿的术中失血量、术后肛门排气时间、住院时间及手术操作时长记录并比较。②疼痛程度。术后4、8、24、48 h,分别对两组患儿的疼痛状况作出评定。年龄1~3岁者,通过儿童疼痛行为量表(FLACC)[4]评估,共3个评分项,总分0~10分;年龄3~7岁者,通过Wong-Baker面部表情量表(FPS-R)[5]评估,总分0~10分;年龄7~12岁者,通过视觉模拟疼痛量表(VAS)[6]评估,总分0~10分。FLACC、FPS-R及VAS评分分值与疼痛程度均呈正相关。③血清炎症因子。分别于术前、术后24 h患儿空腹状态下,抽取5 mL静脉血,离心(3 000 r/min,15 min),取血清,以酶联免疫吸附实验法对血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)及白细胞介素-10(IL-10)水平进行测定。④预后情况。对两组患儿疝囊积液、阴囊血肿、线结反应及切口感染等并发症发生情况记录并比较。同时,统计两组患儿随访期间斜疝的复发情况及对侧疝的发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,本研究计量资料均经K-S检验证实符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,两组间比较行t检验,多时间点比较采用重复测量方差分析,两两比较采用SNK-q检验;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

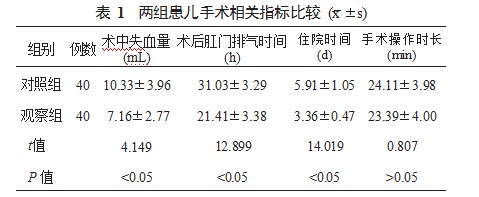

2.1两组患儿手术相关指标比较与对照组比,观察组患儿术中失血量更少,术后肛门排气时间与住院时间更短,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患儿手术操作时长比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

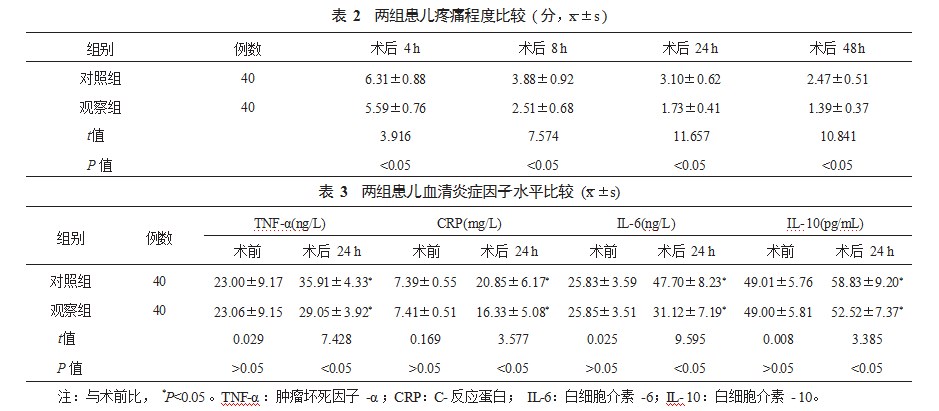

2.2两组患儿疼痛程度比较术后4~48 h,两组患儿疼痛程度均逐渐减轻,且较对照组,术后不同时间点观察组的疼痛评分更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3两组患儿血清炎症因子水平比较与术前比,术后24 h两组患儿炎症因子水平均显著升高,但与对照组比,观察组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

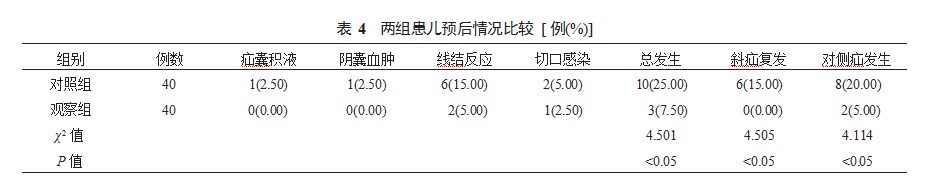

2.4两组患儿预后情况比较与对照组比,观察组患儿并发症总发生率、斜疝的复发率及对侧疝的发生率均更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3讨论

腹股沟斜疝属于先天性的发育异常,小儿出生后就可能会发病,影响其健康发育。对于腹股沟斜疝女患儿,如果是卵巢或输卵管所致滑疝,受生殖器扭转、疝囊压迫等影响,易使卵巢、输卵管出现缺血性坏死;对于腹股沟斜疝男患儿,若未获得及时治疗,可能使睾丸血运流通受阻,导致睾丸梗塞或萎缩。因此,小儿腹股沟斜疝确诊后,对于存在手术指征者,需及时进行手术治疗。腹膜鞘状突未闭合或者未完全闭合是导致腹股沟斜疝发生的重要因素,腹腔镜下小儿疝囊高位结扎术为临床治疗该疾病的重要术式,该术式具有术野清晰、安全性高等特征,应用效果已获认可,但在应用单孔腹腔镜手术治疗时的方法和器械仍存在较大差异,小儿疝气针主要用于腹壁戳孔出血点的结扎,而术中疝气针的选择不同,手术获得的效果也可能不尽相同。因此,对于单孔腹腔镜高位结扎术治疗小儿腹股沟斜疝的标准术式还有待进一步研究。

腹腔镜下小儿疝囊高位结扎术中,疝气针的常见类型有雪橇疝气钩针、单凹槽单疝气针等。雪橇针为腹腔镜下小儿疝囊高位结扎术中的一种传统器械,前端为扁平状,针头直且针尖较尖,在进入腹膜后间隙分离操作时,可能使腹膜受损,致使腹膜穿孔,导致出血量增加,创伤性大,加重患儿疼痛程度;此外,退出雪橇针后,还需再次穿刺一根带鞘钩针,用来勾出丝线,此操作不仅易导致患者二次损伤,而且两次穿刺使用同一隧道的概率较低,若为使用相同隧道反复穿刺则易导致局部损伤,增加相关并发症发生风险[7];而单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术中所用器械为单凹槽单疝气针,具有创伤性小的优势,以单凹槽单疝气针展开腹壁穿刺操作时,该器械的凹槽前后均存在角度,能紧贴腹膜进行操作,待针芯退回至鞘中,会出现镂空,可防止穿刺时将组织刮伤,还能防止结扎线被割断,提高手术安全性,减少出血量,改善手术指标,缓解术后疼痛程度,且无需进行二次穿刺,避免给患儿带来二次损伤,降低出血率,有效弥补了雪橇针的不足[8]。本研究结果发现,与对照组比,观察组的术中失血量更少,术后肛门排气时间与住院时间更短;术后4~48 h观察组疼痛评分均显著低于对照组,提示与雪橇疝气钩针术比,单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝可取得更为显著的效果,有效改善手术指标,缓解疼痛程度。

腹腔镜技术虽具有微创特点,但仍属于有创治疗手段,当机体组织受到损伤时,会出现炎症反应,若炎症反应过度则会抑制免疫功能,导致机体部分功能障碍,影响术后恢复。TNF-α、CRP、IL-6、IL-10为机体常见炎症因子,其水平升高,会使炎症反应加重,促进病情发展[9]。本研究结果发现,与术前比,术后24h两组患儿炎症因子水平均升高,但与对照组比,观察组更低,说明两种术式均对腹股沟斜疝患儿造成损伤,诱发炎症反应,但与雪橇疝气钩针术比,单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术更能有效控制机体炎症反应。究其原因,雪橇疝气钩针术中需进行二次穿刺,而在第二次穿刺时,以带鞘钩针进行操作,易产生二次损伤,导致创伤性更大,加重患儿炎症应激反应[10];而单凹槽单疝气针术中,仅需对腹壁进行一次穿刺,即可在腹膜外间隙进行分离操作,且单凹槽单疝气针的前端较为圆润,可降低腹膜刺破风险,降低手术应激及创伤性,从而减轻炎症反应[11]。

另外,本研究中,观察组患儿并发症总发生率、斜疝的复发率及对侧疝的发生率均显著低于对照组,说明与雪橇疝气钩针术比,单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝,还能降低术后并发症发生风险,减少复发,取得较好的预后效果。究其原因,雪橇疝气钩针术中,为确保两次穿刺均处于同一隧道,往往需要进行重复穿刺,导致局部损伤加重,引起皮下出血量升高、腹膜多次穿破等情况,增加切口感染风险,且术后因出血没有及时吸收而出现局部机化,从而导致穿刺点皮下硬结,发生局部不适感,同时结扎过多皮下组织后线结表浅,导致局部线结反应,形成异常包块;该术式甚至导致腹壁下的动脉组织、髂血管受损,且结扎线的近端可能会通向至腹股沟管处,一旦患儿腹压升高,就可能增加复发风险;而单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术中,腹膜分离操作结束后,不会遗留下腹膜缝隙,可实现完全性结扎目标,于同一个腹壁隧道中导入、迁出结扎线,且能通过单一通道将结扎线送至腹膜外间隙内,避免对疝囊外脂肪、神经进行结扎,防止两条隧道所致并发症的出现,增强疝囊结扎线的张力水平,有效预防复发,减少穿刺部位的硬结,提高手术安全性及微创性,预防并发症与复发,改善预后[12]。

综上,与传统雪橇疝气钩针术比,单孔腹腔镜单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝可取得更为显著的效果,不仅能改善手术指标,缓解疼痛程度,降低炎症反应,而且还能减少穿刺点硬结,避免术后伤口局部不适,减少术后并发症,预防术后复发。但此次纳入分析的对象局限于院内收治的腹股沟斜疝患儿,存在选择性偏倚,同时纳入对象、观察指标的数量均较少,也缺乏更多实验室指标,并且观察时间及随访时间均短,后期工作需进行大样本量研究,并延长随访观察时间,以准确验证雪橇疝气钩针术与单凹槽单疝气针术治疗小儿腹股沟斜疝的临床效果。

参考文献

[1]罗春,段泽猛,尚克磊,等.经脐单部位腹腔镜下自制雪橇穿刺针治疗小儿腹股沟斜疝的体会[J].安徽医学,2020,41(10):1196-1198.

[2]黎辉,曹斌,曹宇皎,等.单孔腹腔镜下改良双钩疝针经皮腹膜外结扎术治疗小儿腹股沟疝的疗效观察[J].腹腔镜外科杂志,2019,24(2):92-95.

[3]江载芳,申昆玲,沈颖,等.诸福棠实用儿科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2015:854-858.

[4]朱琳,曲宏懿.应用儿童疼痛行为量表比较腹腔镜与开放小儿腹股沟斜疝手术术后疼痛[J].腹腔镜外科杂志,2020,25(7):509-511.

[5]覃英,黄泽汉,官英勇,等.多模式镇痛对小儿腹股沟疝修补术后的镇痛效果观察[J].广西医学,2016,38(7):1018-1019,1022.

[6]严广斌.视觉模拟评分法[J/CD].中华关节外科杂志(电子版),2014,8(2):273.

[7]浦征宇,罗玲,许琴芳,等.腹腔镜下自制单凹槽疝针与雪橇钩针治疗小儿腹股沟斜疝临床比较[J].皖南医学院学报,2018,37(1):36-38.

[8]吴桂堂,李美荣,陈伟强,等.改良单孔腹腔镜与传统手术治疗小儿腹股沟斜疝的对比研究[J].腹腔镜外科杂志,2014,19(3):218-220.

[9]王建,吴建强,马小明,等.改造气腹针腹腔镜疝囊高位结扎术治疗小儿腹股沟斜疝的临床价值[J].中国普外基础与临床杂志,2017,24(6):710-715.

[10]包平倩,李松,俞慎林,等.腹腔镜下自制雪橇针治疗小儿腹股沟斜疝的临床效果[J].实用医院临床杂志,2016,13(5):201-203.

[11]杨周健,刘钧,杨健,等.单孔腹腔镜疝气针治疗小儿腹股沟斜疝的临床效果[J].中国医药导报,2018,15(20):108-111.

[12]庄惠丹,钟影.单孔腹腔镜改良单凹槽单疝气针手术治疗小儿腹股沟斜疝的疗效研究[J].湖南师范大学学报(医学版),2021,18(3):203-206.