单侧双通道内镜技术与后路椎间孔镜技术治疗腰椎间盘突出症的疗效及安全性分析论文

2023-10-07 17:20:36 来源: 作者:yeyuankang

摘要:目的分析单侧双通道内镜技术(UBE)与后路椎间孔镜技术(PELD)治疗腰椎间盘突出症(LDH)的临床疗效、安全性及对患者腰背肌生物力学性能的影响。方法回顾性分析2020年1月至2021年12月娄底市中心医院收治的60例LDH患者的临床资料,按治疗方法分为PELD组(32例,行PELD治疗)和UBE组(28例,行单侧UBE治疗)。术后均随访3个月。比较两组患者临床指标,术前、术后1个月腰背肌生物力学性能指标,术前及术后1周、1个月、3个月视觉模拟疼痛量表(VAS)、腰痛评分量表(JOA)评分,以及术后并发症

【摘要】目的分析单侧双通道内镜技术(UBE)与后路椎间孔镜技术(PELD)治疗腰椎间盘突出症(LDH)的临床疗效、安全性及对患者腰背肌生物力学性能的影响。方法回顾性分析2020年1月至2021年12月娄底市中心医院收治的60例LDH患者的临床资料,按治疗方法分为PELD组(32例,行PELD治疗)和UBE组(28例,行单侧UBE治疗)。术后均随访3个月。比较两组患者临床指标,术前、术后1个月腰背肌生物力学性能指标,术前及术后1周、1个月、3个月视觉模拟疼痛量表(VAS)、腰痛评分量表(JOA)评分,以及术后并发症总发生率。结果UBE组患者手术时间短于PELD组;手术切口长度长于PELD组;与术前比,术后1个月两组患者腰背屈伸比值降低,前降力距、平均功率升高;术后1周~术后3个月两组患者VAS评分均逐渐降低,JOA评分逐渐升高(均P<0.05),但术后各时间点上述指标组间比较,以及两组患者术后住院时间、术后并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论UBE与PELD治疗LDH效果相当,均具有创伤小、可缓解术后疼痛、促进术后腰椎功能恢复等优势,且安全性良好,而UBE手术时间相对较短,但切口相对较长。

【关键词】腰椎间盘突出症;单侧双通道内镜技术;后路椎间孔镜技术;腰背肌生物力学性能

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)为脊柱外科多发疾病,绝大部分患者通过保守治疗能得到明显缓解,以往保守治疗失败后,往往通过开放手术治疗,但开放手术有创伤大、恢复时间长等缺点。近年来,随着微创技术的更新,内镜技术因其创伤小、不破坏脊柱稳定性、恢复快等优势逐渐被广泛应用。后路入路椎间孔镜技术(PELD)通过侧方入路到达目标区域,避免传统后路手术对椎管和神经的干扰,不咬除椎板,不破坏椎旁肌肉和韧带,对脊柱稳定性无影响,但由于患者在局麻下意识清醒,刺激神经时可能导致明显疼痛[1]。双通道内镜技术(UBE)是一种新型微创手术,具有开放式和传统式微创术综合优势,需建立两个通道,除对通道所需的关节镜观察外,经板间入路能够观察双侧神经根、中央椎管等,高清视野下实施操作,能够避免损伤韧带、关节等,最大程度保留椎旁肌肉,降低神经根损伤[2]。两种术式各有利弊,但目前关于两种手术治疗LDH的效果对比分析较少,因此开展本研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析2020年1月至2021年12月娄底市中心医院收治的60例LDH患者的临床资料,按治疗方法分为PELD组(32例)和UBE组(28例)。PELD组中男、女患者分别为20、12例;年龄30~69岁,平均(50.12±5.06)岁;BMI 19.1~30.2 kg/m2,平均(23.86±1.18)kg/m2;病程3~18个月,平均(10.65±2.24)个月。UBE组中男、女患者分别为20、8例;年龄25~60岁,平均(49.89±5.37)岁;BMI 18.5~31.6 kg/m2,平均(23.99±1.13)kg/m2;病程3~20个月,平均(11.01±2.50)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:符合《实用神经病学》[3]中关于LDH的诊断标准,并结合CT、MRI及临床表现确诊者;临床表现均有下肢放射痛者;具有3个月以上系统保守治疗效果不佳者等。排除标准:存在手术禁忌证者;腰椎间盘有感染性病变者;伴有腰椎骨折、腰椎滑脱者等。研究通过院内医学伦理委员会批准。

1.2手术方法PELD组:患者取俯卧位,腹部悬空,使用C臂机拍摄腰椎正侧位片,确定病变位置并定位椎间隙,在棘突正中线旁开12.0~14.0 cm作为穿刺部位,在局麻且C臂机透视指导下进行穿刺,当穿刺针的针尖到达椎弓根内缘时置入导丝,拔出穿刺针。同时在穿刺部位作0.5~1.0 cm的切口,沿着导丝缓慢置入可扩张套管,逐步将小关节突的腹侧、上部去除,扩张椎间孔,置入套管和椎间孔镜。随后在内镜下用髓核钳切除椎间盘纤维环、髓核,使神经根充分暴露,观察有无椎间盘组织游离,充分神经减压并止血后结束手术。最后冲洗手术区域,皮下注射1 mL地塞米松后将套管拔除,缝合并压迫切口。UBE组:患者取俯卧位,使用C臂机定位患侧病变椎弓根内上缘,并作体表标记。在棘突与上位椎板下缘的交点标记一条线,与椎弓根内缘标记一条线,于两线交点上方作1.5 cm切口作为内镜通道,两线交点下方作1.0 cm切口作为操作通道。逐一切开皮肤、皮下组织、深筋膜作切口,C臂机透视确认位置后,逐步置入导杆、导管形成工作通道及内镜通道,使两通道交汇在棘突根部与上位椎板交接处。在内镜监视下使用动力磨钻、椎板咬骨钳、髓核钳等咬除部分上下椎板、黄韧带。用神经根拉钩将患处经根牵开,将突出的椎间盘充分显露,切除突出椎间盘,充分神经减压并止血,冲洗手术区域,缝合切口。两组患者术后第1天硬膜外注射地塞米松5 mg抗炎消肿、甘露醇脱水,无硬膜破裂者术后6 h即可下地活动(但要佩戴腰围,勿弯腰负重、少坐);如有硬膜破裂,嘱患者卧床5~7 d,建议术后戴腰围1个月,术后3个月内避免剧烈活动。术后均随访3个月。

1.3观察指标①记录两组患者手术时间、手术切口长度及术后住院时间。②记录两组患者术前、术后1个月腰背肌群生物力学性能相关指标,采用等速肌力测试系统检测腰背伸状态下腰背屈伸比值、前降力距、平均功率,患者角速度维持60°/s,进行等速腰屈伸向心收缩运动。③采用视觉模拟疼痛量表(VAS)[4]、腰痛评分量表(JOA)[5]评估两组患者术前及术后1周、1个月、3个月的疼痛程度与腰椎功能,VAS评分0~10分,分值越高疼痛越严重;JOA评分总分29分,分值越高,腰椎功能越好。④记录两组患者术后硬膜撕裂、脑脊液漏、假性硬膜囊肿等不良反应发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计量资料经K-S检验证实符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,两组间比较行t检验,多时间点间比较采用重复测量方差分析;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

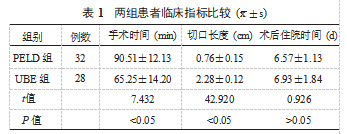

2.1两组患者临床指标比较UBE组患者手术时间显著短于PELD组,手术切口长度显著长于PELD组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组患者术后住院时间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

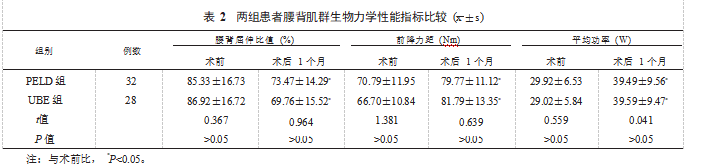

2.2两组患者腰背肌群生物力学性能指标比较与术前比,术后1个月两组患者腰背屈伸比值显著降低,前降力距、平均功率显著升高,差异均有统计学意义(均P<0.05);但术后1个月组间各指标比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

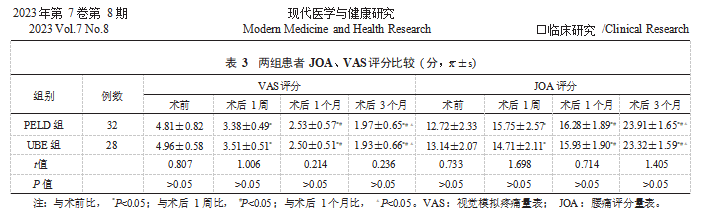

2.3两组患者JOA、VAS评分比较与术前比,术后1周~术后3个月两组患者VAS评分均逐渐降低,JOA评分逐渐升高,差异均有统计学意义(P<0.05);但术后组间比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

2.4两组患者并发症发生率比较PELD组与UEB组患者术后均有1例硬膜撕裂,并发症总发生率(3.13%vs 3.57%)比较,差异无统计学意义(χ2=0.390,P>0.05)。

3讨论

LDH主要是由于腰椎间盘上的纤维环、髓核出现退行性病变,在外力作用下髓核能够通过纤维化突出到椎管内,使得神经根、硬脊膜受到压迫出现一系列腰腿痛症状。随着内镜手术治疗技术不断发展,PELD、UBE逐渐广泛应用于临床中,但两种术式各有优缺,且两者对比研究报道尚不多见,尚未明确何种术式治疗效果最佳。UBE技术是双通道的,一个为长约1.5 cm的手术操作通道,另一个为长1.0 cm的观察通道,而PELD技术是单通道且其手术切口长度小于1.0 cm,故PELD技术切口更短。此外,PELD技术是在同轴内镜下进行手术,操作视野较窄,术中器械活动极易受到限制,手术难度相对较大;而UBE技术为双通道,术中视野较宽,器械活动范围较大,易于术者操作,故PELD手术时间相对较长[6]。因此本研究结果显示,UBE组患者手术时间显著短于PELD组;手术切口长度显著长于PELD组。

腰椎稳定性主要依赖于腰部屈伸肌群的性能,而腰背肌背伸状态下前降力距、平均功率能够客观反映腰背部屈伸肌群的最大输出力量与肌肉做功情况;腰背屈伸比值能够反映腰椎肌力平衡状况,其比值越大,LDH病情越严重[7]。本研究中,与术前比,术后1个月两组患者腰背屈伸比值降低,前降力距、平均功率升高,提示UBE与PELD技术治疗LDH均能够有效改善患者腰背肌群生物性能。究其原因,UBE术中使用大咬骨钳、髓核钳、骨刀,能够高效地在椎板间隙较小的L3/4、L4/5上开一个大小合适的窗,进入椎管内减压,使用神经根拉钩牵拉开神经根及硬膜,使用大的髓核钳高效摘除突出髓核减压[8];PELD技术不仅从侧后方通过椎间孔至脊髓腹侧、神经根实施椎管减压,还可以通过椎板间隙入路,经黄韧带直接对椎管减压[9]。两种技术机理虽不同,但均可有效实现椎管内减压,纠正LDH的病变,使得腰背部肌群生物性能得以恢复,因此术后1个月组间腰背肌群生物性能指标比较,差异无统计学意义。此外,UBE与PELD技术的手术切口相对于传统手术均较小,能够有效减轻患者疼痛,准确摘除突出椎间盘,促使临床症状改善,达到加速腰椎功能恢复的目的。本研究中,两组患者术后腰腿痛VAS评分及JOA评分较术前均改善,但术后组间比较,差异均无统计学意义,提示UBE与PELD技术治疗LDH在缓解术后疼痛和促进患者术后腰椎功能恢复方面均有优势。

此外,两组患者并发症总发生率均较低,提示UBE与PELD治疗LDH均具有良好的安全性。究其原因,PELD是经后侧入路利用椎间孔镜技术进行手术操作,手术视野相对较为清晰,可帮助术者准确操作,出血量相对较少,避免感染,故术后并发症较少;而UBE技术为双通道操作,可使手术操作呈“三角”操作,术野更为宽阔,操作更为直观,从而达到安全有效减压的目的,故两种术式的安全性均良好[10]。但需注意内镜手术虽创伤性较小,但其发展时间不长,有着较长的学习曲线,术者经验至关重要,因此在实际临床中应进一步完善手术细节,提前作好围手术期并发症预防工作,减少并发症发生。

综上,UBE与PELD治疗LDH效果相当,均具有创伤小、有效缓解术后疼痛、促进术后腰椎功能恢复等优势,且安全性良好,而UBE手术时间相对较短,但切口相对较长,故临床应根据患者及其家属意愿选择适合自己的手术方式。鉴于本研究选取样本量较小,且为回顾性研究,研究结果可能存在偏差,因此建议进一步开展深入研究。

参考文献

[1]李纯志,刘伟,赵宏,等.椎间孔镜微创髓核摘除术用于腰椎间盘突出症再手术的解剖学优势[J].中华解剖与临床杂志,2016,21(2):137-141.

[2]王震,李玉前,朱敏,等.UBE与PEID治疗腰椎间盘突出症的临床疗效[J].江苏医药,2022,48(8):817-820.

[3]吕传真,周良辅.实用神经病学[M].上海:上海科学技术出版社,2014:241-243.

[4]严广斌.视觉模拟评分法[J/CD].中华关节外科杂志(电子版),2014,8(2):273.

[5]蔡业珍,邢晓伟,殷锋,等.CT影像学和JOA评分在腰椎间盘突出症病情程度诊断评估中的应用价值[J].中国实验诊断学,2021,25(7):1042-1045.

[6]谷艳超,李莹,谢维,等.两种内镜腰椎间盘切除术近期结果比较[J].中国矫形外科杂志,2021,29(23):2190-2193.

[7]陶学顺,余润泽,章玉冰,等.改良经皮椎间孔脊柱内镜技术对老年腰椎间盘突出症患者的疗效[J].中国老年学杂志,2019,39(12):2921-2924.

[8]陈刚,明雨杨,夏红,等.UBE与PEID治疗腰椎间盘突出症的短期疗效对比[J].中国现代手术学杂志,2022,26(6):444-450.

[9]王海峰,宋扬,王乃国.单侧双通道脊柱内镜与经皮内镜及椎板间开窗髓核摘除术治疗腰椎间盘突出症临床对比研究[J].中国修复重建外科杂志,2022,36(10):1200-1206.

[10]张伟,党晨珀,姚彦斌,等.单侧双通道脊柱内镜治疗腰椎间盘突出症的临床疗效[J].西北国防医学杂志,2021,42(5):341-346.