不同入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者血清学指标的影响及安全性分析论文

2023-10-05 22:27:25 来源: 作者:yeyuankang

摘要:目的探讨胆囊前三角与后三角解剖入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者免疫功能与炎症因子水平的影响。方法依据随机数字表法将2020年8月至2022年7月南京市溧水区中医院收治的80例胆囊结石伴慢性胆囊炎患者分为对照组(胆囊前三角解剖入路行腹腔镜胆囊切除术)、观察组(胆囊后三角解剖入路行腹腔镜胆囊切除术),各40例。两组患者术后均观察1个月。比较两组患者围术期指标,术前、术后1 d血清白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)水

【摘要】目的探讨胆囊前三角与后三角解剖入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者免疫功能与炎症因子水平的影响。方法依据随机数字表法将2020年8月至2022年7月南京市溧水区中医院收治的80例胆囊结石伴慢性胆囊炎患者分为对照组(胆囊前三角解剖入路行腹腔镜胆囊切除术)、观察组(胆囊后三角解剖入路行腹腔镜胆囊切除术),各40例。两组患者术后均观察1个月。比较两组患者围术期指标,术前、术后1 d血清白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)水平及免疫功能指标水平,术前、术后1个月生活质量评分,以及术后1个月并发症发生情况。结果与对照组比,观察组患者的术中出血量更少,胃肠功能恢复时间、手术时间及住院时间更短;与术前比,术后1 d两组患者炎症因子水平及CD8+百分比均升高,CD4+百分比、CD4+/CD8+比值均降低,但两组相比,观察组炎症因子及CD8+百分比更低,CD4+百分比、CD4+/CD8+比值更高;与术前比,术后1个月两组患者各项生活质量评分均升高,两组相比,观察组升高幅度更大;与对照组比,观察组患者不良反应总发生率降低[5.00%(2/40)vs 22.50%(9/40)](均P<0.05)。结论相比于胆囊前三角解剖入路,行胆囊后三角解剖入路方式下腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石伴慢性胆囊炎对患者的创伤更小,可减少术中出血量,缩短胃肠功能恢复与住院时间,同时能够减轻机体炎症反应,对机体免疫功能影响更小,提高患者生活质量,安全性较高。

【关键词】慢性胆囊炎;胆囊结石;胆囊三角;腹腔镜胆囊切除术;炎症因子;免疫功能

胆囊结石是临床常见的胆管系统病变,部分患者可伴有腹部不适或疼痛等症状,随着疾病的进展还可能会诱发慢性胆囊炎。肝总管、胆总管及胆囊管功能形成胆囊前三角形,选择此部位解剖入路进行手术操作时,由于此区域经过胆囊动脉、副右肝管及肝右动脉,如操作不当易产生胆道损伤,增加手术难度[1]。而胆囊后三角顶部为胆囊颈、胆囊管的交界位置,此处解剖结构的结缔组织较为疏松,少有胆囊动脉,因此实施胆囊后三角解剖入路的手术方式,有利于降低对胆管的损伤程度,减小手术操作的难度[2]。本研究旨在探讨不同入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者的疗效,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料以随机数字表法将2020年8月至2022年7月南京市溧水区中医院收治的80例胆囊结石伴慢性胆囊炎患者分为两组,各40例。对照组中男、女患者分别为21、19例;病程1~4年,平均(2.91±0.31)年;年龄26~65岁,平均(45.34±5.63)岁。观察组中男、女患者均为20例;病程1~5年,平均(2.89±0.16)年;年龄25~65岁,平均(45.27±5.71)岁。对比两组患者一般资料,差异无统计学意义(P<0.05),组间可比。纳入标准:符合《中国慢性胆囊炎、胆囊结石内科诊疗共识意见(2014年,上海)》[3]中相关标准者;无腹部手术史或手术禁忌证者;肝、肾功能正常者等。排除标准:处于哺乳期者;合并免疫系统障碍者;对术中使用麻醉药物有禁忌证者等。研究已通过院内医学伦理委员会批准,患者或家属签署知情同意书。

1.2手术方法两组患者均行腹腔镜胆囊切除术,取仰卧位,气管插管全身麻醉,建立二氧化碳人工气腹,维持气腹压力在12~15 mmHg,依据常规三孔法操作,从患者脐部进入,将手术器械置入腹腔中(三孔法)。对照组患者采用胆囊前三角入路解剖方式:观察病变具体情况,分离肝门与胆囊三角,打开前三角区,解剖胆囊管及胆囊动脉,切除胆囊,冲洗术腔,缝合创口[4]。观察组患者采用胆囊后三角入路的方式:探查腹腔,向左上方牵拉、翻转胆囊壶腹,暴露胆囊后三角区,将胆囊底部交界位置向胆囊管、胆囊壶腹方向使用电凝钩将浆膜层分离,切至胆总管上段0.5 cm处,钝性分离胆囊后三角内疏松组织,充分暴露壶腹部、胆囊管轮廓,针对性处理胆囊后支动脉,后向右下方牵拉、翻转壶腹部,充分暴露胆囊三角,自壶腹部行切口,分离胆囊三角内浆膜层,穿通前后三角,离断胆囊管,敞开胆囊三角,略微分离以辨别胆囊血管,夹闭之,将胆囊切除并冲洗腔口缝合切口,术后均留置引流管1~2 d,常规使用抗生素,并观察1个月。

1.3观察指标①围术期指标。观察两组患者手术时间、术中出血量、胃肠功能恢复时间及住院时间。②炎症因子水平。分别于术前、术后1 d采集空腹静脉血5 mL,离心分离(3 000 r/min,15 min)取血清,使用酶联免疫吸附法检测血清白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、C-反应蛋白(CRP)水平。③免疫功能指标。采血方法同②,使用流式细胞仪(长沙市微米生物科技有限公司,型号:Wmini5268)检测外周血CD4+、CD8+百分比,并计算CD4+/CD8+比值。④生活质量评分。使用简明健康状况量表(SF-36)[5]评估生活质量,选取躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活4项,各项总分均为100分,分值与生活质量呈正相关。⑤观察两组患者轻微出血、胆道损伤、胆瘘发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计量资料均经K-S检验证实符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,行t检验;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

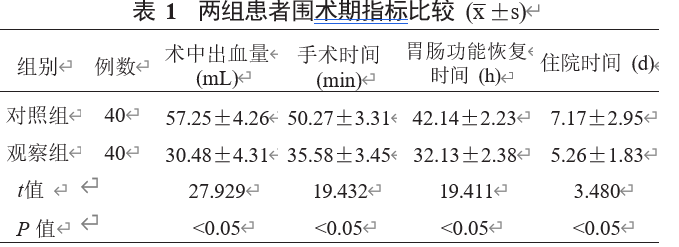

2.1两组患者围术期指标比较与对照组比,观察组患者术中出血量更少,手术时间、胃肠功能恢复时间及住院时间更短,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

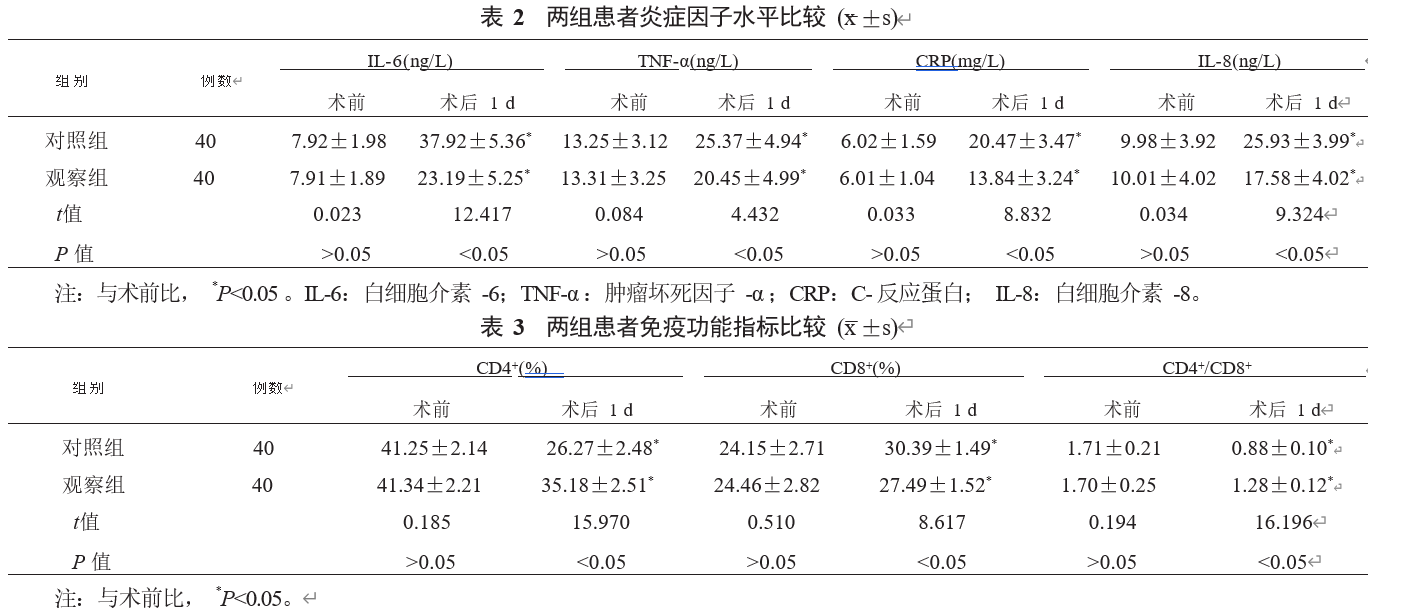

2.2两组患者炎症因子水平比较与术前比,术后1 d两组患者炎症因子水平均升高,但两组相比,观察组升高幅度较小,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3两组患者免疫功能指标比较与术前比,术后1 d两组患者CD4+百分比、CD4+/CD8+比值均降低,CD8+百分比升高,但与对照组比,观察组上述免疫指标变化幅度均较小,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

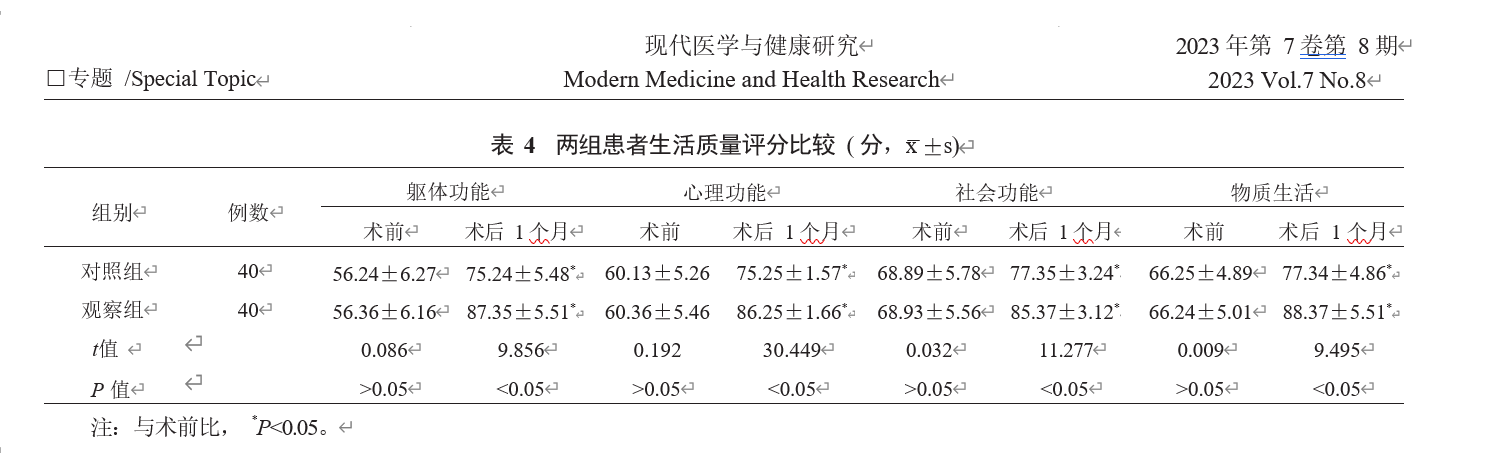

2.4两组患者生活质量评分比较与术前比,两组患者术后1个月各项生活质量评分升高,两组相比,观察组升高幅度更大,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。2.5两组患者并发症发生情况比较对照组患者发生轻微出血、胆道损伤、胆瘘分别为2、3、4例,观察组患者分别为1、1、0例,观察组和对照组并发症总发生率比较[5.00%(2/40)vs 22.50%(9/40)],观察组更低,差异有统计学意义(χ2=5.165,P<0.05)。

3讨论

胆囊结石是一种常见的胆囊病症,多并发慢性胆囊炎,随着病情进展,胆囊壁增厚,丧失胆囊功能,甚至导致癌变,而早期治疗可较好地改善患者预后。腹腔镜胆囊切除术是胆囊结石伴慢性胆囊炎常用治疗方式,胆囊三角为胆囊管、肝总管及胆总管,术中对该区域的分辨与成功分离是手术成功的关键,但前三角解剖入路可能对胆管或血管造成损伤,导致术后出血、胆道损伤等并发症。

在腹腔镜手术中,胆囊后三角解剖入路是相对胆囊三角而言的特殊解剖概念,位于尖端朝前之三角形间隙,胆囊后三角位置稳定,在此处进行操作分离胆总管及胆囊管,有助于加大手术过程中的操作空间,并且后三角区胆囊动脉较少,手术操作方便,不会对机体造成较大损伤,可以缩短手术时间;此外,腹腔镜胆囊切除术中采用胆囊后三角解剖入路,能够充分暴露胆囊壶腹、胆囊管、胆总管上段,相比于胆囊前三角解剖入路,胆囊后三角可避开三角内胆囊动脉,从而减少胆管损伤,利于患者恢复[6]。本研究中,与对照组比,观察组患者的各项围术期指标更优;治疗后各项生活质量评分更高,提示胆囊后三角解剖入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者的创伤更小,减少术中出血量,缩短胃肠功能恢复与住院时间,提高术后生活质量。

手术本身会对机体产生损伤,引起机体炎症反应和免疫抑制[7]。CD4+/CD8+比值降低,表示机体细胞免疫功能低下;TNF-α、IL-6、IL-8、CRP均为常见的血清细胞因子,可直接或间接参与机体发生的炎症反应,机体出现的损伤越严重,炎症反应越强烈,则其水平也越高[8]。本研究中,与对照组比,观察组患者术后1 d的炎症因子及CD8+百分比更低,CD4+百分比、CD4+/CD8+比值更高,且观察组并发症总发生率低于对照组,表明使用后三角入路的方式进行腹腔镜胆囊切除术时,能够减轻机体炎症反应,对机体免疫功能造成的影响更小,且安全性较高。分析其原因,由于腹腔镜手术操作空间有限,采用前三角解剖入路,对炎症、水肿组织分离难度大,术中单纯分离胆囊三角难以准确分辨“三管一壶腹”解剖关系,易导致术中出血或引发胆道损伤,导致感染,诱发炎症反应[9];而经胆囊后三角解剖入路位置固定且易分离,操作间隙相比胆囊三角明显增大,使视野更加清晰,且手术创伤小,术中尽可能避免损伤胆囊动脉,从而减轻手术对相关免疫细胞因子的不良影响,因此术后炎症反应较轻,并可避免严重免疫抑制情况的发生[10]。

综上,相比于胆囊前三角解剖入路,胆囊后三角解剖入路方式下腹腔镜胆囊切除术对胆囊结石伴慢性胆囊炎患者的创伤更小,可减少术中出血量,缩短胃肠功能恢复与住院时间,同时能够减轻机体炎症反应,对机体免疫功能造成的影响更小,提高生活质量,且安全性较高,值得借鉴。

参考文献

[1]胡永鑫,王康.胆囊后三角入路与胆囊前三角入路腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石伴慢性胆囊炎的临床效果观察[J].贵州医药,2021,45(10):1545-1546.

[2]何清雄.不同胆囊三角解剖入路下腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石伴慢性胆囊炎的效果比较[J].实用临床医药杂志,2020,24(19):118-120,128.

[3]中华消化杂志编辑委员会.中国慢性胆囊炎、胆囊结石内科诊疗共识意见(2014年,上海)[J].中华消化杂志,2014,34(12):795-799.

[4]沈剑涛,汪东树,宋康颉.经胆囊后三角解剖入路腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石伴慢性胆囊炎的临床疗效[J].医学综述,2019,25(18):3741-3745.

[5]王坤.健康状况调查简表(SF-36)[J].中华神经外科杂志,2012,28(6):571.

[6]赵刚,张朝阳,乔师师,等.胆囊后三角入路与胆囊前三角入路腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石伴慢性胆囊炎疗效比较[J].新乡医学院学报,2020,37(6):535-539.

[7]樊新咏.腹腔镜下不同手术入路胆囊切除术对急性胆囊炎术后患者并发症及生活质量的影响研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2020,41(24):3077-3079.

[8]韩肃,陈西兰.腹腔镜胆囊切除术对慢性胆囊炎伴胆囊结石患者细胞因子及氧化应激反应的影响[J].安徽医学,2018,39(2):174-178.

[9]胡云龙,宋正伟,龙昊,等.不同胆总管取石术联合腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石合并胆总管结石的疗效比较[J].成都医学院学报,2021,16(1):46-49,53.

[10]刘江,李栋山.不同胆总管取石术联合腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊结石合并胆总管结石的疗效比较[J].甘肃科技,2021,37(5):142-145.