乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌的CT鉴别诊断论文

2023-09-09 11:07:57 来源: 作者:yeyuankang

摘要:目的分析乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤(RAML)与肾透明细胞癌(ccRCC)的CT特征,为临床鉴别诊断提供参考依据。方法回顾性分析容城县中医医院2020年3月至2021年5月期间行螺旋CT检查的22例(27个病灶)乏脂肪RAML患者与25例(25个病灶)ccRCC患者的临床资料,分别设为乏脂肪RAML组与ccRCC组。对两组患者病灶CT征象进行比较;对两组患者螺旋CT平扫与多排螺旋CT增强扫描各个时期(皮质期、实质期、排泄期)的CT值进行比较。结果乏脂肪RAML组病灶大小显著小于ccRCC组,圆形或类圆形及坏

【摘要】目的分析乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤(RAML)与肾透明细胞癌(ccRCC)的CT特征,为临床鉴别诊断提供参考依据。方法回顾性分析容城县中医医院2020年3月至2021年5月期间行螺旋CT检查的22例(27个病灶)乏脂肪RAML患者与25例(25个病灶)ccRCC患者的临床资料,分别设为乏脂肪RAML组与ccRCC组。对两组患者病灶CT征象进行比较;对两组患者螺旋CT平扫与多排螺旋CT增强扫描各个时期(皮质期、实质期、排泄期)的CT值进行比较。结果乏脂肪RAML组病灶大小显著小于ccRCC组,圆形或类圆形及坏死囊变、假包膜的病灶占比均显著低于ccRCC组,乏脂肪RAML组均匀强化及劈裂征、黑星征的病灶占比均显著高于ccRCC组;乏脂肪RAML组病灶CT平扫时的CT值显著高于ccRCC组,CT增强扫描皮质期的CT值显著低于ccRCC组(均P<0.05);而两组病灶CT增强扫描实质期、排泄期的CT值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。结论通过CT平扫、增强扫描,能够明显区分ccRCC与乏脂肪RAML,同时与CT征象结合,可更进一步鉴别诊断乏脂肪RAML。

【关键词】乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤;肾透明细胞癌;CT;鉴别诊断

肾血管平滑肌脂肪瘤(renal angiomyolipoma,RAML)属于临床较为常见的肾脏良性肿瘤,肿瘤组织由血管、平滑肌及脂肪组成,其成分比例不同,影像学表现亦不同,若脂肪成分比例<20%,影像学不容易显示,称为乏脂肪RAML。乏脂肪RAML用CT影像学诊断较困难,即使行增强扫描,亦可能受病灶过小、脂肪成分过少等因素的影响而导致误诊。乏脂肪RAML由于难以确定是否有脂肪组织的存在,且其多表现为缺乏血管的实质性肿块,故与肾透明细胞癌(c1ear cell renal cellcarcinomas,ccRCC)相似性较高,增加了临床对其的鉴别难度[1]。相关研究表明,RAML在临床极易被误诊为ccRCC,而乏脂肪RAML的误诊率则更高[2]。临床对两种疾病的治疗方式也不同,ccRCC主张立即进行手术切除,而乏脂肪RAML则需随访观察。因此对两者的准确鉴别诊断对临床治疗具有十分重要的意义。CT可以通过计算提取分割后的医学图像,获得病灶的有效参数,经特定的方法筛选后能转化成辅助诊断的客观证据;此外,CT动态增强扫描也为区别乏脂肪RAML与ccRCC提供了重要信息,利于两者的鉴别诊断[3]。鉴于此,本研究旨在分析乏脂肪RAML与ccRCC的CT特征,为临床鉴别诊断提供参考依据,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析容城县中医医院2020年3月至2021年5月期间行螺旋CT检查的22例乏脂肪RAML患者与25例ccRCC患者的临床资料,分别设为乏脂肪RAML组与ccRCC组。乏脂肪RAML组患者中男性16例,女性6例;年龄33~76岁,平均(52.15±4.25)岁;检出病灶27个,其中右肾15个、左肾12个,单发15例、多发7例。ccRCC组患者中男性14例,女性11例;年龄34~75岁,平均(51.85±3.12)岁;检出25个病灶,其中左肾14个、右肾11个,单发25例、多发0例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05),可进行组间对比。纳入标准:符合《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南手册(2014版)》[4]中乏脂肪RAML与ccRCC的相关诊断标准者;所有患者均经病理检查确诊,且乏脂肪RAML有出血症状,无痛性血尿或肿瘤自发性破裂引起的腹部疼痛,肿瘤较大时可触及肿块,B超检查多为强回声肿块者;ccRCC临床主要表现为血尿、肾区痛及肿块,B超检查肾实质内边界回声不整齐,内部回声杂乱不等、高低不均的实性肿块,整个肾外形变形,局部有肿块凸起于正常轮廓之外者;临床资料完善,有完整的CT平扫及CT增强扫描图像者;肉眼观察后可排除囊变者等。排除标准:伴有重要器官损伤者;患有其他肿瘤疾病者;既往接受过肾脏相关手术治疗者等。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2检查方法采用32排螺旋CT扫描仪(日本东芝,型号:Alexio32排)进行检查,首先进行CT平扫,扫描范围从膈顶至耻骨联合,平扫时参数设置如下:电压为120 kV,电流为250 mAs,螺距设置0.984∶1,移动速度控制在5.0~10.0 mm/s,矩阵设置为512×512,平扫时层厚及间距设置为10 mm,增强扫描病灶处时层厚及间距设置为5 mm,其他参数与平扫一致。对患者行CT平扫定位后进行增强扫描,增强扫描时予以80~100 mL的非离子型对比剂碘佛醇注射液[江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字H20067895,规格:20 mL∶13.56 g(每1 mL含320 mg碘)],注射速度控制在3.50 mL/s,肘静脉团注。注射对比剂后30 s进行皮质期扫描,90 s后进行实质期扫描,延迟80~90 s后进行延迟扫描。扫描完成后实施1 mm薄层重建,将采集的资料传输至工作站进行多方位重建,进行图像分析。图像后期处理均录入配套软件系统手动分层勾画感兴趣区域,对病灶进行分割后,经软件计算获取影像学参数,提取特征参数进行诊断效能评定。此次研究由2位经验丰富的高年资医师进行阅片,若其意见不统一时,则通过协商达成一致意见。

1.3观察指标①对两组患者病灶CT征象进行比较,包括病灶大小,肿瘤形状(通过CT横断面观察肿瘤形状为不规则形状、圆形或类圆形),肿瘤与肾实质边缘情况(边缘清楚、边缘欠清楚),强化模式(均匀强化、不均匀强化)及坏死囊变、剪刀征、黑星征、假包膜。②对两组患者螺旋CT平扫与增强扫描各个时期(皮质期、实质期、排泄期)CT值进行比较。③对ccRCC和乏脂肪RAML典型病例CT扫描图像特征进行分析。

1.4统计学方法采用SPSS 20.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料均首先进行正态性和方差齐性检验,若符合正态分布且方差齐则以(x±s)表示,行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

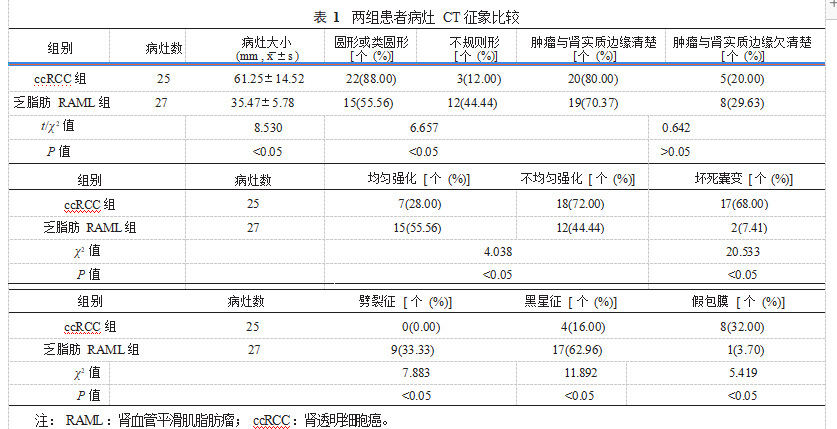

2.1两组患者病灶CT征象比较乏脂肪RAML组病灶大小显著小于ccRCC组,呈圆形或类圆形及坏死囊变、假包膜病灶占比均显著低于ccRCC组,均匀强化及劈裂征、黑星征占比均显著高于ccRCC组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组肿瘤与肾实质边缘清晰情况比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

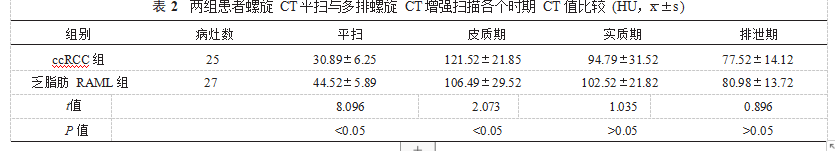

2.2两组患者螺旋CT平扫与多排螺旋CT增强扫描各个时期CT值比较乏脂肪RAML组患者CT平扫时病灶CT值显著高于ccRCC组,增强扫描皮质期CT值显著低于ccRCC组,差异均有统计学意义(均P<0.05);两组病灶在增强扫描实质期、排泄期CT值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

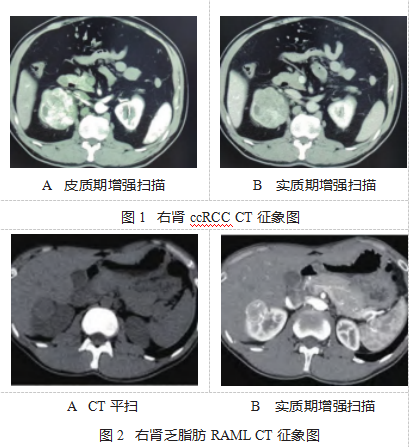

2.3典型病例分析患者1,男,60岁,病理诊断为右肾ccRCC,增强扫描皮质期右肾可见一明显不均匀强化肿块,病灶内出现不均匀斑片状强化区域,程度与皮质相仿,并见不规则坏死区域,假包膜显示清晰,见图1-A;增强扫描实质期强化程度明显降低,典型的快进快出强化方式,坏死区显示更为清晰,仍见假包膜显示,见图1-B。患者2,男,56岁,病理诊断为右肾乏脂肪RAML,CT平扫显示:肿块为均匀一致软组织,密度接近同层腰大肌密度,见图2-A;增强扫描实质期强化程度减低,与透明细胞癌的强化方式较为相似,但病灶中未见囊变坏死,见图2-B。

3讨论

乏脂肪RAML通过CT扫描呈均质软组织密度,CT图像上不能显示明显脂肪密度,增强CT也无法明确与肾脏其他肿瘤鉴别,较难分辨少量脂肪成分与坏死,增加了临床误诊的发生;由于ccRCC早期无明显特异性特征,且该疾病恶性程度较高,发现时已处于中晚期,已严重破坏肾脏结构且发生血行转移。因此寻找一种积极有效的方式对乏脂肪RAML和ccRCC进行鉴别诊断,对临床治疗和预后改善具有积极意义。

相关研究证实,ccRCC通常表现为单发性病灶,体积大,呈圆形或类圆形肿块,具有纤维囊,而乏脂肪RAML病灶以多发性为主,体积小,呈不规则形,其中包括少量脂肪丰富的病灶[5]。因此,本研究结果显示,乏脂肪RAML组病灶显著小于ccRCC组,圆形或类圆形占比均显著低于ccRCC组。此外,乏脂肪RAML多发生在肾间叶细胞,属于血管周围上皮细胞瘤,其主要成分为平滑肌、管壁增厚的血管及脂肪,其平扫表现为高密度及动脉期均匀强化;而ccRCC是源于肾小管上皮细胞的腺癌,恶性程度较高,生长较快,呈明显不均匀强化,以皮质期强化最明显。因此,本研究结果显示,乏脂肪RAML组均匀强化病灶占比显著高于ccRCC组。由于ccRCC恶性肿瘤增长生殖速度较快,故使其中心出现坏死情况,而发生坏死囊变征象;而乏脂肪RAML属于良性肿瘤,相比恶性肿瘤,其生长速度稍缓慢,且不易出现坏死情况[6];假包膜的发生则可能是由于肿瘤在快速生长过程中对周围肾实质形成压迫,而引起膜性结构,多发生于ccRCC病变早期,提示有较高的恶性度。剪刀征、皮质翘起征属于一种缓慢的膨胀生长状态,不会对肾盂及肾实质造成侵蚀,故提示为良性病变,而ccRCC肿瘤细胞的增殖属于侵蚀生长,几乎不会出现上述征象[7]。因此,本研究中,乏脂肪RAML组坏死囊变、假包膜病灶占比均显著低于ccRCC组,而病灶劈裂征、黑星征占比均显著高于ccRCC组,由此可见,病灶形状、病灶大小、强化程度均可作为鉴别ccRCC与乏脂肪RAML的辅助指标,且ccRCC与乏脂肪RAML在CT征象方面存在较大的差异。

CT值是CT图像中各组织的对应值,相当于X线衰减系数,代表病变和组织的密度,若CT值异常则表明该部位存在异常组织,因乏脂肪RAML生长特征为慢性膨胀,而ccRCC呈现侵袭性生长,与病灶交界的皮质往往会受到破坏,故通过CT增强扫描,能够清楚显示两者的差异性。乏脂肪RAML中CT平扫大部分表现为稍高密度,而ccRCC表现为等密度或稍低密度[8]。分析原因可能是,由于乏脂肪RAML中大量的脂肪组织被束状排列较为密实的平滑肌细胞替代,故其CT平扫密度接近或稍低于同层面的腰大肌组织;而ccRCC的CT平扫值往往低于正常肾实质[9-10];同时,乏脂肪RAML组织成分中平滑肌更多,相比较多水分的肾实质,平扫时的密度更高,故乏脂肪RAML的平扫CT值较ccRCC高,而由于ccRCC病灶血管更加丰富,供血充足,故皮质期增强扫描时强化程度更为显著,乏脂肪RAML皮质期CT值较ccRCC低[11]。因此,本研究中,乏脂肪RAML组病灶平扫CT值显著高于ccRCC组,皮质期显著低于ccRCC组,提示CT动态增强扫描也为两者的鉴别提供了重要信息。此外,由于ccRCC增强扫描实质期、排泄期强化程度明显降低,典型的快进快出强化方式,乏脂肪RAML增强扫描实质期、强化期强化程度也降低,与ccRCC的强化方式较为相似,但其病灶大多未囊变坏死。因此肿瘤的强化程度、模式是两种疾病重要的鉴别方式,CT增强扫描与CT征象结合可准确鉴别乏脂肪RAML与ccRCC。

综上,通过CT平扫、增强扫描,能够明显区分ccRCC与乏脂肪RAML,同时与CT征象结合,可更进一步鉴别诊断乏脂肪RAML。但本研究为回顾性分析,样本量选取小,存在偏倚性,对结果可能存在一定影响,因此临床需进一步开展大样本量的深入研究。

参考文献

[1]申洋,曹芳,管政,等.基于CT影像组学鉴别乏脂肪型肾血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌[J].医学影像学杂志,2022,32(7):1196-1199.

[2]沈培永,侯金鹏,周志勇,等.CT定量分析对肾脏乏脂血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌的鉴别诊断[J].放射学实践,2018,33(7):717-721.

[3]杨晓彤,刘屹,赵宇.能谱CT定量分析鉴别诊断肾透明细胞癌与肾脏乏脂肪血管平滑肌脂肪瘤的临床应用[J].临床军医杂志,2016,44(9):938-942.

[4]那彦群.中国泌尿外科疾病诊断治疗指南手册(2014版)[M].北京:人民卫生出版社,2014:214-230.

[5]任悠悠,尤国庆,耿云平,等.乏脂肪型肾脏血管平滑肌脂肪瘤与肾脏透明细胞癌多排螺旋CT定量分析[J].实用医学杂志,2015,31(13):2151-2154.

[6]郑恩烨,都继成.肾透明细胞癌和乏脂肪血管平滑肌脂肪瘤CT鉴别诊断分析[J].医学影像学杂志,2014,24(8):1435-1437.

[7]刘义,吕广营,吴琼.CT图像直方图分析在鉴别肾透明细胞癌和乏脂质肾血管平滑肌脂肪瘤中的价值[J].医学影像学杂志,2017,27(8):1526-1529.

[8]黄裕存,黄胜福,陆少范,等.CT形态学特征鉴别乏脂质血管平滑肌脂肪瘤和肾透明细胞癌[J].中国CT和MRI杂志,2020,18(6):107-109,153.

[9]韩亚峰,刘红.乏脂肪肾脏血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌的CT表现及其临床意义[J].山西医药杂志,2021,50(22):3119-3121.

[10]陈安良,刘爱连,刘静红,等.平扫CT能谱成像对乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌的鉴别价值[J].临床放射学杂志,2016,35(2):245-249.

[11]孟庆成,王立峰,贾丙鑫,等.乏脂肪肾血管平滑肌脂肪瘤与肾透明细胞癌的影像鉴别征象的应用价值评估[J].临床放射学杂志,2013,32(2):225-228.