内镜全层切除术与黏膜下剥离术治疗胃间质瘤的临床效果分析论文

2023-08-30 14:54:17 来源: 作者:hemenglin

摘要:目的 探讨内镜全层切除术与黏膜下剥离术治疗胃间质瘤的临床效果,及对患者血清癌胚抗原( CEA ) 、糖类抗原 19-9 ( CA19-9 ) 、糖类抗原 242 ( CA242 )

【摘要】目的 探讨内镜全层切除术与黏膜下剥离术治疗胃间质瘤的临床效果,及对患者血清癌胚抗原( CEA ) 、糖类抗原 19-9 ( CA19-9 ) 、糖类抗原 242 ( CA242 ) 、糖类抗原 125 ( CA125 ) 水平的影响。方法 选择扬州市江都人民医院 2017 年 1 月至 2022 年 6 月收治的胃间质瘤患者 86 例, 按照随机数字表法分为对照组( 43 例, 采用内镜黏膜下剥离术治疗)和观察组( 43 例, 采用内镜全层切除 术治疗) ,两组患者术后均随访 3 个月。比较两组患者手术相关指标(手术时间、出血量、住院时间、创面处理方式、完整切除率) , 术前、术后 3 个月血清 CEA 、CA19-9 、CA242 、CA125 水平, 以及术后并发症发生率。 结果 观察组患者手术时间显著短于对照组, 出 血量显著少于对照组;与术前比,术后 3 个月两组患者血清 CEA 、CA19-9 、CA242 、CA125 水平均显著降低(均 P<0.05 ) ;但组间比 较,差异均无统计学意义(均 P>0.05 ) ;两组患者术后发热、迟发性出血、迟发性穿孔、腹膜炎发生率比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05 )。 结论 对胃间质瘤患者采用内镜全层切除术与黏膜下剥离术治疗疗效相当, 均能够有效降低患者血清肿瘤标志物水平, 安全有 效且创伤小,但相较于黏膜下剥离术,内镜全层切除术手术时间相对较短,出血量相对较少。

【关键词】 胃间质瘤,内镜全层切除术,内镜黏膜下剥离术,肿瘤标志物

胃间质瘤属于非上皮肿瘤,具有恶变风险,起源于胃壁内包绕肌丛的间质细胞,可发生于胃内任何部位。肿 瘤较小时无明显症状,随着肿瘤的增大,可出现腹胀、腹痛等症状。对胃间质瘤患者,既往在病变较小时,通常定 期随访复查观察,如病变较大,则采用手术切除治疗。腹 腔镜辅助下常规切除固有肌层虽然也能切除病灶,但存在 出血、感染、穿孔等风险。随着内镜技术的发展,内镜 黏膜下剥离术在该病治疗中已被广泛应用,该术式的应用 能迅速找到病灶,并通过黏膜下剥离切除病灶,对累及黏 膜与黏膜下层的病灶切除效果较好,能避免对不可再生组 织的较多切除,并发症风险低 [1] 。而伴随内镜缝合技术的 进步,内镜全层切除术在胃间质瘤的治疗中也有了一定应 用,该术式通过主动造成消化道穿孔来切除病灶,并在切 除完成后进行消化道壁修补,解决了病灶深度对内镜治疗 的限制 [2] 。因此,本研究旨在探讨内镜全层切除术与黏膜 下剥离术治疗胃间质瘤的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择扬州市江都人民医院 2017 年 1 月 至 2022 年 6 月收治的胃间质瘤患者 86 例,按照随机数 字表法分为对照组( 43 例)和观察组( 43 例)。对照 组中男、女患者分别为 24、19 例;年龄 35~80 岁,平 均( 56.28 ± 10.28 )岁;肿瘤直径 0 . 5~4 . 2 cm ,平均( 1.35±0.40) cm ;肿瘤位置:胃底 17 例,胃体 22 例,胃 角 1 例,胃窦 3 例。观察组中男、女患者分别为 25、18 例;年龄 35~80 岁,平均(55.77±10.42)岁;肿瘤直径 0.5~4.3 cm ,平均( 1.38±0.41 ) cm ;肿瘤位置:胃底 18 例,胃体 23 例,胃窦 2 例。两组患者一般资料比较,差 异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准: 符合《肿瘤临床诊疗指南(第 3 版)》[3] 中胃间质瘤的诊断 标准者;经超声内镜检查、CT 检查等确认胃间质瘤起源于 胃固有肌层者;肿瘤直径小于 5 cm 者;年龄 18~80 岁者 等。排除标准:合并严重脏器疾病者;凝血功能障碍者; 肿瘤发生腹腔、肝脏等转移者;依从性极差者等。研究已 经院内医学伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。 1.2 手术方法 对照组患者采用内镜黏膜下剥离术治疗, 术前禁食、禁水 8 h,术中气管插管全麻,体位取左侧卧 位。在胃镜头端预置透明帽,在胃镜置入胃内后,使用 0.9% 氯化钠溶液和 5 g 二甲硅油(自贡鸿鹤制药有限责 任公司,国药准字 H51023869.规格: 5 g ∶0.3 g)和混合 液进行胃腔冲洗。在找到病变后进行观察,注射亚甲蓝 注射液(济川药业集团有限公司,国药准字 H32024827. 规格: 2 mL ∶20 mg ) 2 mL、盐酸肾上腺素注射液(上 海禾丰制药有限公司,国药准字 H31021062 ,规格: 1 mL ∶ 1 mg ) 1 mL、0.9% 氯化钠溶液 100 mL 混合液,注 射位置为病灶基底部,确保病灶位置黏膜隆起之后,以Dual 刀完成黏膜横向切开,而后进行黏膜下层的剥离, 充分暴露肿瘤后,顺着瘤体周边、基底剥离,切除肿瘤。 使用取石网篮取出切除组织,对切除后渗血位置,使用热 止血钳止血,并观察是否发生穿孔。使用金属夹夹闭或联 合进行荷包缝合,闭合创面。部分患者留置鼻胃管,术 毕,对手术标本进行病理、免疫组化检验。

观察组患者则采用内镜全层切除术治疗,麻醉方式、 体位、胃腔冲洗等均同对照组。而后使用 Dual 刀联合 IT-2 进行病灶环周全层切除,注意切除术尽量保持瘤体包膜完 整,防止切除组织进入腹腔。术中随时吸出冲洗胃腔的液 体,减少其流入腹腔。以取石网篮托住切除组织,然后带 出体外。密切监测患者生命体征与腹腔积气状态,可在患 者右下腹麦氏点位置穿刺, 穿刺使用 20 mL 的空针, 用以 排气。排气完成后,对暴露血管渗血位置进行电凝,止血 后,采用金属夹夹闭封闭穿孔,或可配合使用尼龙绳加以荷 包缝合,观察确认是否漏气,无异常后即可留置鼻胃管, 术毕。

两组患者术后禁食 3~5d,注意卧床休息, 鼻导管低流 量吸氧,予以抑酸、补液、营养支持治疗,加用三代头孢 菌素预防性抗感染 2~3d,密切监测生命体征。两组患者均 于术后随访 3 个月。

1.3 观察指标 ①手术相关指标。包括手术时间、出 血量、住院时间、创面处理方法、完整切除率。②血 清肿瘤标志物水平。采集两组患者术前和术后 3 个月5 mL 的静脉血,进行离心处理,转速和离心时间分别 为 3 000 r/min、15 min,采用电化学发光法检测血清癌胚 抗原(CEA)、糖类抗原 19-9 ( CA19-9)、糖类抗原 242 ( CA242)、糖类抗原 125 ( CA125)水平。③并发症。记 录患者发热、迟发性出血、迟发性穿孔、腹膜炎的发生情况。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 21.0 统计学软件进行数据分 析,计量资料均符合正态分布且方差齐,以 (x ±s) 表示, 采用 t检验;计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用χ2 检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

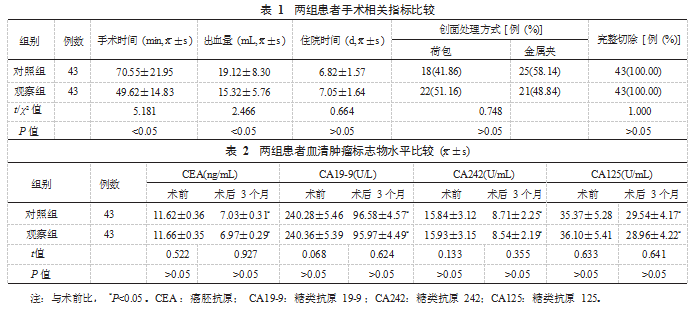

2.1 两组患者手术相关指标比较 观察组患者手术时间 显著短于对照组,出血量显著少于对照组,差异均有统计 学意义(均 P<0.05 ); 两组患者住院时间、创面处理方式 及完整切除率比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05 ), 见表 1.

2.2 两组患者血清肿瘤标志物水平比较 与术前比,术 后 3 个月两组患者血清 CEA、CA19-9、CA242、CA125 水平 均显著降低,差异均有统计学意义(均 P<0.05 ); 但组间 比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 2.

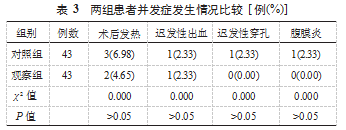

2.3 两组患者并发症发生情况比较 两组患者术后发热、 迟发性出血、迟发性穿孔、腹膜炎发生率比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 3.

3 讨论

《胃肠间质瘤规范化外科治疗中国专家共识(2018 年 版)》 [4] 中指出, 如胃间质瘤在 2 cm 以上, 则应当及时予以手术, 如小于 2 cm,则应该进行进展风险评估, 根据评 估结果确定治疗随访方案。患者对内镜检查耐受差,多次 检查依从性差,则考虑可早期进行手术干预;对术后病理 检查危险程度较高者,则可配合使用靶向药物治疗。

内镜黏膜下剥离术能够控制病灶切除范围与大小,且 累及黏膜下层的部分病灶也能被切除,但该操作难度较大, 出血、穿孔等并发症风险略高;而采用内镜全层切除术治 疗,则在黏膜下剥离术的基础上,通过主动形成消化道穿 孔进行病灶切除,而后再进行消化道壁修补,手术修补效 果确切 [5-6] 。本研究中,与对照组比,观察组患者手术时 间显著缩短,术中出血量显著减少,两组患者住院时间、 创面处理方式及完整切除率比较,差异均无统计学意义, 说明两种术式均能实现肿瘤的完整切除,创面处理方式接 近,康复进程基本一致,但内镜下全层切除术治疗操作更 为简单,出血量低。分析原因可能在于,内镜下全层切除 术操作可直接切除病灶,操作简单,可减少剥离过程中的 出血,切除后热止血钳电凝,也可迅速止血,同时该术式 能够避免因病变浸润过深而限制手术操作与效果,降低了 手术再修补的概率,缩短手术时间 [7]。

胃间质瘤存在一定的恶变风险,故可能造成部分肿瘤 标志物表达的异常。CEA 作为肿瘤相关抗原,在细胞质 中形成,经细胞膜进入周围体液,而 CA19-9、CA242、 CA125 在胃癌患者群体中水平上升, 经过临床监测发现, 该 4 项指标在胃间质瘤患者体内均存在明显高表达 [8] 。 本研究中,与术前比,术后 3 个月两组患者血清 CEA、 CA19-9、CA242、CA125 水平均显著降低, 但组间比较, 差异均无统计学意义,进一步证实内镜全层切除术与黏膜 下剥离术均可有效清除病灶组织,治疗胃间质瘤。究其原 因,采用内镜黏膜下剥离术治疗胃间质瘤,通过内镜检查 可明确胃间质瘤的大小、位置等,进而明确切除范围,黏 膜下注射则可使黏膜层、下层及肌层分离,在进行切除与 创面处理,可实现对胃间质瘤的完整切除,降低血清肿瘤 标志物水平 [9] ;而内镜全层切除术利用钩刀切开肿瘤周围 黏膜层,充分显露固有肌层病灶,利于提高肿瘤完整切除 率,而术中通过结扎基底部消化道壁, 能够抑制血液供应, 保证手术视野清晰度,提升病灶清除效果,从而降低肿瘤 标志物水平 [10]。

另外,本研究中,两组患者术后发热、迟发性出血、 迟发性穿孔、腹膜炎发生率比较, 差异均无统计学意义, 提 示两种手术方式治疗胃间质瘤安全性均较高。究其原因, 内 镜全层切除术采取圈套器切除肿瘤与周围组织,并对穿孔 导致的气腹采用注射器行腹腔穿刺排气,不仅能够减少胃 内气体的堆积,而且能够减少出血、穿孔等发生风险;此 外,该术式可解决胃间质瘤深度对内镜治疗的限制,形成穿孔为治疗性穿孔,手术修补效果确切,可降低腹膜炎风 险 [11] 。内镜黏膜下剥离术能够一次性完整切除早期肿瘤, 降低肿瘤组织残留率,从而减少并发症发生 [12]。

综上,对胃间质瘤患者采用内镜全层切除术与黏膜下 剥离术治疗疗效相当,均能够有效改善患者血清肿瘤标志 物水平,安全有效且创伤小,且相较于黏膜下剥离术,内 镜全层切除术手术时间相对较短,出血量相对较少;但关 于内镜全层切除术与黏膜下剥离术治疗胃间质瘤的对比分 析报道较少,建议临床进一步深入研究,为临床选择合适 治疗方法提供有效依据。

参 考 文 献

[1] 黄克华 , 袁胜春 , 张震 . 内镜全层切除术、内镜黏膜下挖除术及腹腔镜手术治疗胃固有肌层间质瘤效果以及对切除率及并发症 的影响 [J]. 河北医学 , 2021. 27(6): 986-990.

[2] 梁锋 . 内镜下全层切除术治疗胃固有肌层间质瘤的疗效探究 [J].当代医学 , 2021. 27(31): 53-55.

[3] 于世英 , 胡国清 . 肿瘤临床诊疗指南 [M]. 3 版 . 北京 : 科学出版社 , 2013: 128.

[4] 中国医师协会外科医师分会胃肠道间质瘤诊疗专业委员会 , 中华医学会外科学分会胃肠外科学组 . 胃肠间质瘤规范化外科治 疗中国专家共识 (2018 版 )[J]. 中国实用外科杂志 , 2018. 38(9): 965-973.

[5] 杨莉 , 李胜昔 , 徐美东 , 等 . 内镜黏膜下剥离术及全层切除术治疗胃黏膜下肿瘤的临床疗效分析 [J]. 中国内镜杂志 , 2015. 21(1): 37-41.

[6] 吴菁菁 . 内镜全层切除术治疗起源于胃底固有肌层的胃间质瘤的近期效果 [J]. 河南外科学杂志 , 2022. 28(2): 158- 159.

[7] 徐欢 , 王娟 , 叶向荣 . 内镜下黏膜剥离术联合内镜下套扎术治疗胃小间质瘤的临床效果 [J]. 中国当代医药 , 2021. 28(34): 35-38.

[8] 李爱华 , 龙亚女 , 陈金玲 . 肿瘤标志物水平联合检测在胃间质瘤、胃平滑肌瘤鉴别中的应用 [J]. 现代消化及介入诊疗 , 2021.26(9): 1166- 1169.

[9] 柯希权 , 汪建超 , 朱玉 , 等 . 内镜黏膜下剥离术及全层剥离术治疗上消化道黏膜下肿瘤 197 例分析 [J]. 蚌埠医学院学报 , 2020.45(9): 1169- 1172.

[10] 余涛 . 内镜黏膜下剥离术对胃肠道间质瘤患者机体氧化应激 反应及胃肠功能的影响 [J]. 临床医学研究与实践 , 2021. 6(12): 41-43.

[11] 童锦 , 周礼 , 罗智林 , 等 . 内镜下全层切除术治疗腔外生长型胃 间质瘤的效果评价 [J]. 肿瘤预防与治疗 , 2022. 35(3): 255-261.

[12] 方雅丽 . 内镜黏膜剥离术、黏膜挖除术及全层切除术治疗上消化 道黏膜下肿瘤的疗效 [J]. 胃肠病学和肝病学杂志 , 2017. 26(10): 1150- 1153.