限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者血栓弹力图与血气指标的影响论文

2023-08-30 13:45:58 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的探讨限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者血栓弹力图及动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、碱剩余(BE)、血乳酸(BL)水平的影响。方法选取2021年1月至2022年1月石家庄市急救中心收治的96例失血性休克院前急救患者,以随机数字表法分为对照组(常规液体复苏)和观察组(限制性液体复苏),各48例,均治疗至达到复苏目标。比较两组患者复苏前、复苏2 h后凝血形成时间(K)值、凝血反应时间(R)值、血栓最大振幅(MA)值、血小板计数(PLT)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT

【摘要】目的探讨限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者血栓弹力图及动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、碱剩余(BE)、血乳酸(BL)水平的影响。方法选取2021年1月至2022年1月石家庄市急救中心收治的96例失血性休克院前急救患者,以随机数字表法分为对照组(常规液体复苏)和观察组(限制性液体复苏),各48例,均治疗至达到复苏目标。比较两组患者复苏前、复苏2 h后凝血形成时间(K)值、凝血反应时间(R)值、血栓最大振幅(MA)值、血小板计数(PLT)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)及血气指标水平,以及复苏期间并发症发生情况。结果与复苏前比,复苏2 h后两组患者K、R值均显著延长,观察组患者K值显著短于对照组(均P<0.05);复苏2 h后两组患者R值及组内、组间MA值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);与复苏前比,复苏2 h后两组患者PT、APTT、TT水平均显著延长,但观察组显著短于对照组;PLT及PaO2、BE水平均显著升高,观察组显著高于对照组;PaCO2、BL水平均显著降低,观察组显著低于对照组;与对照组比,观察组患者并发症总发生率显著降低(均P<0.05)。结论限制性液体复苏对失血性休克患者的凝血功能影响更小,可以缩短患者凝血时间,提高血氧含量,改善血气指标,避免酸中毒现象,且安全性较高。

【关键词】失血性休克;限制性液体复苏;血栓弹力图;凝血功能;血气指标

机体受到意外撞击、暴力等各种创伤均会导致血液大量丢失,使机体进入失血性休克状态,降低了机体有效循环血量与代谢能力,致使机体各个器官组织灌注量减少,从而导致休克。失血性休克的关键救治时间是在院前急救阶段,对患者进行体液复苏,此过程可以快速恢复患者血压至正常水平。传统体液复苏的目的在于大量、快速补液,使机体血量恢复,但可能使机体内凝血因子减少,致使患者出现出血,加重休克[1]。限制性液体复苏可以通过控制液体输注速度和补液剂量,控制机体平均动脉压在正常范围,达到止血目的,不仅能够减少血液流失、避免血液稀释过多,而且能够避免供氧不足导致的体内酸过多,缓解患者临床症状,促进患者尽早康复,改善预后[2]。本研究旨在探讨限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者临床效果的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2021年1月至2022年1月石家庄市急救中心收治的96例失血性休克院前急救患者,以随机数字表法分为两组,各48例。对照组中男、女患者分别为25、23例;年龄25~64岁,平均(55.13±2.34)岁;病因:交通伤14例,机械伤16例,坠伤18例。观察组中男、女患者均为24例;年龄26~63岁,平均(55.34±2.46)岁;病因:交通伤15例,机械伤16例,坠伤17例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间有可比性。纳入标准:符合《创伤失血性休克诊治中国急诊专家共识》[3]中失血性休克的相关诊断标准者;受伤时间<6 h者;入院抢救后存活时间>12 h者等。排除标准:入院后1 h内死亡者;伴有重要脏器器质性病变者;凝血功能障碍者等。研究通过院内医学伦理委员会批准,患者家属均签署知情同意书。

1.2治疗方法密切监护患者生命体征,开展血常规、血气分析等常规检查,同时开放静脉通道,给予患者胶体液、晶体液进行常规治疗,晶体与胶体滴注比例为2~3∶1。胶体液:羟乙基淀粉20氯化钠注射液(天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司,国药准字H19999409,规格:500 mL∶30 g羟乙基淀粉20与氯化钠4.5 g);晶体液:乳酸钠林格注射液(成都青山利康药业股份有限公司,国药准字H20054807,规格:500 mL/瓶)。在上述治疗的基础上,给予对照组患者足量、快速补液治疗,即常规液体复苏治疗,补充有效循环血容量,确保心、脑、肾等的血液供应,以收缩压>90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)作为复苏目标。观察组患者行限制性液体复苏,晶体液与胶体液比例为2∶1,以先快后慢的速度进行输液、输血,控制液体输注量,及时监测平均动脉压和尿量,复苏目标为平均动脉压50~60 mmHg,中心静脉压>2.18 mmHg,收缩压区间保持为70~80 mmHg。两组患者均治疗至达到复苏目标,经处理后由救护车及时转运患者至急诊科进行进一步抢救治疗,后送入重症监护病房(ICU)救治。

1.3观察指标①采集患者复苏前、复苏2 h后静脉血5 mL,取其中2 mL血样,使用血栓弹力图仪(重庆南方数控设备股份有限公司,粤械注准20182220177,型号:NF-T1000)检测患者凝血形成时间(K)值、凝血反应时间(R)值、血栓最大振幅(MA)值。②取剩余3 mL静脉血,常规抗凝,离心取血浆(转速3 500 r/min,时间10 min),用全自动凝血分析仪(常德普施康生物科技有限公司,粤械注准20212221924,型号:HMC560)检测患者血小板计数(PLT)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)水平。③采集患者复苏前、复苏2 h后动脉血2 mL,使用血气分析仪(广州万孚生物技术股份有限公司,粤械注准20172220716,型号:BGA-102)检测患者动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、碱剩余(BE)、血乳酸(BL)水平。④观察两组患者治疗期间急性肾损伤、急性呼吸窘迫、多器官功能障碍的发生情况。

1.4统计学方法应用SPSS 22.0统计学软件处理数据,计量资料均经检验符合正态分布且方差齐,用(x±s)表示,行t检验;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

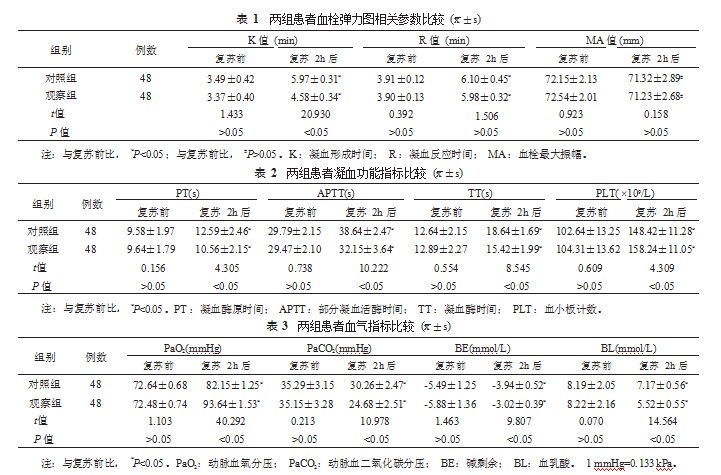

2.1两组患者血栓弹力图相关参数比较与复苏前比,复苏2h后两组患者K、R值均显著延长,但观察组患者K值显著短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05);复苏后2h两组患者R值及组内、组间MA值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

2.2两组患者凝血功能指标比较与复苏前比,复苏2 h后两组患者PT、APTT、TT水平均显著延长,但观察组显著短于对照组;PLT水平显著升高,观察组显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3两组患者血气指标比较与复苏前比,复苏2 h后两组患者PaO2、BE均显著升高,观察组显著高于对照组;PaCO2、BL水平均显著降低,观察组显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

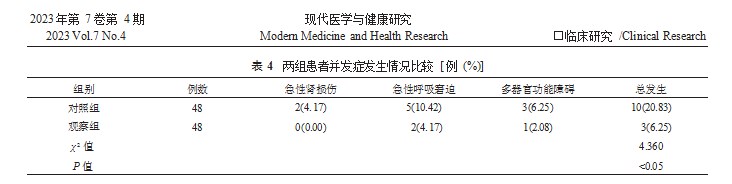

2.4两组患者并发症发生情况比较与对照组比,观察组患者并发症总发生率显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3讨论

失血性休克为临床常见急危重症,重大创伤均会增加患者失血量,对机体凝血系统造成打击,且出血过多,导致无法维持机体正常循环时就会引发休克。传统液体复苏可以保证组织的灌注,但相关研究表明,其会减少组织氧供,增加血液丢失,严重者会影响代谢引发酸中毒现象[4]。

由于快速且大量的输液可能干扰机体应对失血的代偿机制,从而引发严重的凝血功能紊乱,导致血栓弹力图因子受到破坏,造成出血加重;失血过多导致血容量减少,进而导致机体微循环减弱,凝血功能会进一步下降[5]。给予患者快速液体复苏治疗后血压变化较快,且因补液迅速导致机体凝血因子被快速稀释,因此凝血时间延长。相较于常规性液体复苏,限制性液体复苏通过控制适宜的输液量、输液速度,可在确保器官灌注的同时,减少诱发再次出血的可能性,因而可改善机体微循环与凝血功能[6];限制性液体复苏可以维持机体内环境与血容量的相对平衡,减少短时间内过度补液对机体凝血功能造成的损伤,缩短凝血时间[7]。本研究中,与对照组比,复苏2 h后观察组患者K值显著缩短,PLT水平显著升高,PT、APTT、TT显著缩短,表明限制性液体复苏可更有效缩短失血性休克患者的凝血时间,调节凝血功能指标。

快速大量补液可能引发患者失血过多,血液稀释导致凝血功能降低并减少机体供氧,导致缺氧、代谢能力降低并产生大量乳酸,造成酸中毒,即临床表现为PaO2降低,PaCO2升高;因BE可反映酸碱平衡紊乱情况,BL是反映外周组织灌注情况和细胞内是否缺氧的敏感标志物,缺氧与酸中毒时,BE降低,BL升高[8]。限制性液体复苏可以通过减少持续性出血,稳定患者的血流动力学,有利于调节失血性休克患者的循环血容量,帮助机体恢复微循环灌注,确保心脏、大脑、肾脏等重要器官的供氧情况,改善患者血气指标[9]。此外,限制性液体复苏使单位时间内流入患者组织器官内的血液量逐渐恢复,机体处于压力相对较小的环境中,身体状况逐渐恢复,对身体的冲击和负荷较小,促进患者早期康复;同时该方法有利于失血性休克患者有效循环血容量的恢复,减少代谢产物的堆积情况,有利于维持内环境的稳态,可以为后续急诊手术抢救获取充分时间,安全性较高[10]。本研究中,与对照组比,复苏后观察组患者PaO2、BE水平均显著升高,PaCO2、BL水平及并发症总发生率均显著降低,表明限制性液体复苏可以提高失血性休克患者的携氧能力,改善血气分析指标,且安全性较高。

综上,限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者的凝血功能影响更小,可以缩短患者凝血时间,提高血氧含量,改善血气指标,避免酸中毒,且安全性较高,值得临床应用。

参考文献

[1]度学文,吴卫华,顾颖.限制性液体复苏对失血性休克院前急救患者血气指标与凝血功能的影响[J].徐州医科大学学报,2021,41(9):681-684.

[2]茆勇,应佑国,徐伟,等.限制性液体复苏与常规液体复苏对失血性休克患者临床疗效分析[J].现代生物医学进展,2017,17(15):2853-2856.

[3]中国医师协会急诊分会,中国人民解放军急救医学专业委员会,中国人民解放军急救医学专业委员会,等.创伤失血性休克诊治中国急诊专家共识[J].中华急诊医学杂志,2017,26(12):1358-1365.

[4]陈森渠.早期不同液体复苏治疗对创伤失血性休克患者血气指标和凝血功能的影响[J].临床合理用药杂志,2021,14(4):158-159.

[5]张明,孙秀云.限制性液体复苏与积极液体复苏救治产科失血性休克的血液动力学比较[J].中国妇产科临床杂志,2019,20(3):266-267.

[6]吴泽华.限制性液体复苏与充分液体复苏治疗创伤失血性休克疗效比较[J].新乡医学院学报,2018,35(7):573-576.

[7]涂攀.创伤失血性休克应用不同液体复苏的抢救疗效及对免疫功能和电解质水平的影响[J].河北医科大学学报,2019,40(2):181-184.

[8]何姗姗,袁烨.创伤失血性休克早期不同液体复苏效果及对血气指标和凝血功能的影响[J].血栓与止血学,2018,24(6):969-972.

[9]吴春艳.限制性液体复苏应用于创伤失血性休克急救中对凝血功能的影响[J].血栓与止血学,2020,26(2):305-306.

[10]王俊杰,周娟娣.不同液体复苏策略对失血性休克患者并发症及预后影响的研究[J].中华全科医学,2018,16(9):1446-1448.