下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者的效果观察论文

2023-08-29 14:30:01 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的研究下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的治疗效果及对患者踝关节功能的影响。方法选取北京市大兴区中西医结合医院2016年5月至2020年6月收治的93例踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者,按照随机数字表法分为对照组(46例,接受下胫腓螺钉固定治疗)和观察组(47例,接受下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗),两组患者术后均定期随访18个月。比较两组患者手术相关指标(手术时间、术中失血量、平均住院时间、完全负重时间及手术前后下胫腓重叠阴影差值、间隙差值);比较两组患者术

摘要:目的研究下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的治疗效果及对患者踝关节功能的影响。方法选取北京市大兴区中西医结合医院2016年5月至2020年6月收治的93例踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者,按照随机数字表法分为对照组(46例,接受下胫腓螺钉固定治疗)和观察组(47例,接受下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗),两组患者术后均定期随访18个月。比较两组患者手术相关指标(手术时间、术中失血量、平均住院时间、完全负重时间及手术前后下胫腓重叠阴影差值、间隙差值);比较两组患者术后3、6、12个月视觉模拟疼痛量表(VAS)评分、Olerud-Molander踝关节骨折评分系统(OMAS)评分及术后18个月踝关节功能优良率。结果与对照组比,观察组患者手术时间显著延长,术中失血量显著增加,平均住院时间、完全负重时间均显著缩短(均P<0.05);两组患者手术前后下胫腓重叠阴影差值、间隙差值比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);术后3~12个月,两组患者VAS评分均呈降低趋势,OMAS评分均呈升高趋势,且观察组患者术后3个月VAS评分显著低于对照组,术后3、6、12个月OMAS评分均显著高于对照组(均P<0.05);术后18个月,两组患者踝关节功能优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤能够改善患者踝关节功能,缩短术后恢复时间,但会造成手术时间延长、术中失血量增多。

关键词:踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤;下胫腓螺钉固定;下胫腓韧带修复;踝关节功能

踝关节骨折是临床常见的骨折类型,踝关节是人体的承重关节,具有较为复杂的解剖结构,因此这一部位发生骨折后,会累及胫腓骨远端,导致下胫腓联合韧带损伤风险升高。下胫腓联合韧带是踝关节上方重要的稳定结构,具有传递和调节胫腓负重、维持踝关节动态稳定的作用,下胫腓联合韧带损伤会诱发踝关节疼痛、活动受限等并发症。因此,在患者受伤早期,应采用有效的治疗手段,以恢复患者脚踝稳定性,并及时修整下胫腓联合韧带损伤,保证踝关节骨折周围韧带组织的完整性,避免患者病情进展至踝关节创伤性关节炎,预防长期慢性疼痛的发生,进而改善患者预后。既往,临床中多在常规固定外踝骨骨折后,采用下胫腓螺钉固定治疗稳定踝穴,其能够有效维持踝关节结构完整及稳定,韧带大多能通过保守治疗在原位瘢痕修复愈合,从而防止踝关节退行性骨性关节炎,但下胫腓联合螺钉固定的畸形复位率高,未经手术修复的韧带抗张力强度差,易松弛,部分患者可能出现踝关节内侧疼痛或行走不稳等现象[1-2]。随着医疗技术的发展及医疗理念的更新,越来越多的医师倾向于通过下胫腓韧带修复提高患者术后恢复质量。下胫腓韧带修复能够避免静态固定带来的并发症,获得生物力学固定以恢复下胫腓的生理稳定性,改善整体预后[3]。本研究旨在探讨予以踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗后,对其治疗效果及踝关节功能恢复的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取北京市大兴区中西医结合医院2016年5月至2020年6月收治的93例踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者,按照随机数字表法分为对照组(46例)和观察组(47例)。对照组中男、女患者分别为28、18例;年龄25~63岁,平均(49.21±5.36)岁;骨折至手术时间1~6 d,平均(2.51±1.14)d。观察组中男、女患者分别为26、21例;年龄22~62岁,平均(49.36±5.71)岁;骨折至手术时间1~5 d,平均(2.83±1.16)d。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《骨关节损伤诊断图谱》[4]中踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的相关诊断标准者,且经影像学检查确诊者;单侧骨折者;意识清楚,能正常交流且理解力正常者等。排除标准:患肢同侧既往有外伤手术史或脚踝损伤史者;合并同侧肢体神经损伤者;生命体征不稳定者等。本研究经院内医学伦理委员会批准实施,且患者或其家属签署知情同意书。

1.2手术方法患者在医师指导下取仰卧位,接受全身麻醉或持续硬膜外麻醉,常规消毒铺巾、应用止血带,且术者均为同一组高年资临床医师。对照组患者接受下胫腓螺钉固定治疗:在踝关节外侧沿腓骨作切口,长度为10~15 cm,切开复位外踝骨折,选择合适的钢板螺钉固定。骨折复位固定满意后,行Hook试验阳性,开展下胫腓联合复位,通过点状复位钳维持复位,利用移动式C形臂X射线机(上海联影医疗科技股份有限公司,规格:uMC 560i)透视证实下胫腓联合复位、恢复正常的下胫腓关节间隙后,在胫骨远端关节面上方4 cm处,于腓骨后外侧向胫骨前内侧用下胫腓螺钉固定下胫腓联合,随后再次通过C形臂X线机透视查看骨折部位及下胫腓联合的复位情况。随后放置引流管,逐层缝合切口。观察组患者在对照组的基础上接受下胫腓韧带修复治疗:下胫腓螺钉固定治疗的操作同对照组,复位明确后,拧紧螺钉并修复下胫腓韧带。逐层分离直至深筋膜层后,拉开周围软组织,显露腓切迹前、后结节,确定下胫腓前、后韧带位置,探查其损伤情况,在无张力的情况下,采用可吸收线直接缝合修复损伤的下胫腓前、后韧带,随后放置引流管,逐层缝合切口。

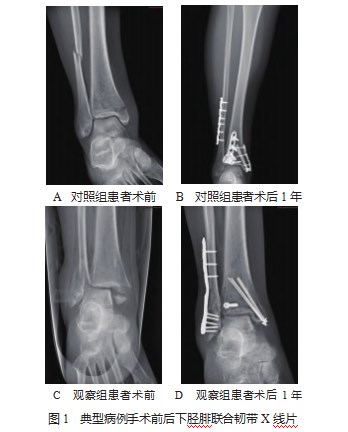

两组患者术中均需注意对关节内的碎骨片与软组织进行彻底清除。术后2 d开始踝关节活动,并逐渐增加活动度,若患者伤口无感染、愈合良好则术后14 d拆线。术后6周可允许进行部分负重功能锻炼,X线片显示骨折完全愈合则允许患者完全负重。术后8~12周拆除下胫腓螺钉,根据骨折愈合情况取出钢板和螺钉,均定期随访18个月。1.3观察指标①对两组患者手术相关指标进行对比,记录手术时间、术中失血量、平均住院时间、完全负重时间;采用数字X线摄影系统(珠海和佳医疗设备股份有限公司,型号:HGYX-III-DR)拍摄踝关节X线片,对两组患者术前与术后即刻下胫腓重叠阴影差值、间隙差值进行统计并比较。②对两组患者疼痛程度、踝关节功能进行对比,分别于术后3、6、9个月采用视觉模拟疼痛量表(VAS)[5]、Olerud-Molander踝关节骨折评分系统(OMAS)评分[6]评估,VAS评分总分10分,分数越高疼痛程度越剧烈;OMAS评分总分100分,分数越高踝关节功能越好。③对比两组患者术后踝关节功能优良率,术后18个月,采用美国矫形外科足踝协会(AOFAS)[7]评分评估,分为功能和自主活动、支撑情况(10分)、疼痛(40分)、足部对线(10分)、地面步行(5分)、最大步行距离(5分)、踝-后足稳定性(8分)、反常步态(8分)、前后活动(8分)及后足活动(6分)等9个项目,总分100分,其中优、良、可、差分别为90~100分、75~89分、50~74分、50分以下。优良率=(优+良)例数/总例数×100%。④对对照组与观察组典型病例手术前后下胫腓联合韧带X线片进行分析。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料经S-W法检验均符合正态分布,以(x±s)表示,两组间比较采用t检验,组内不同时间点的比较采用重复测量方差分析,两两比较采用SNK-q检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

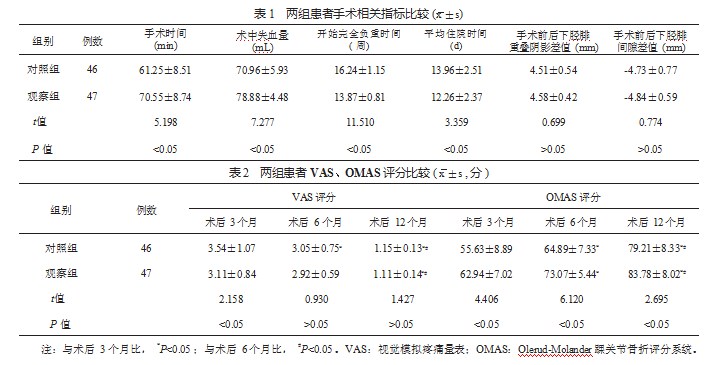

2.1两组患者手术相关指标比较与对照组比,观察组患者手术时间显著延长,术中失血量显著增加,平均住院时间、完全负重时间均显著缩短,差异均有统计学意义(均P<0.05);对比对照组、观察组手术前后下胫腓重叠阴影差值、间隙差值,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

2.2两组患者术后VAS、OMAS评分比较术后3~12个月,两组患者VAS评分均呈降低趋势,OMAS评分均呈升高趋势,且观察组患者术后3个月VAS评分显著低于对照组,术后3、6、12个月OMAS评分均显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

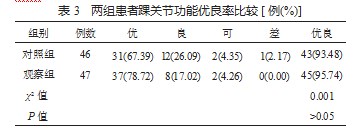

2.3两组患者踝关节功能优良率比较术后18个月,观察组患者踝关节功能优良率高于对照组,但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.4典型病例手术前后下胫腓联合韧带X线片观察患者许某,女性,37岁,因右踝关节扭伤致右踝关节骨折,术前患者外踝、内踝及后踝骨折,下胫腓韧带损伤,下胫腓关节分离,见图1-A。经切开复位内固定,下胫腓螺钉内固定术,术后3个月拆除下胫腓螺钉,术后1年复查,X线片见骨折已愈合,下胫腓间隙略增宽,下胫腓重叠阴影减小,内踝间隙略增宽,见图1-B。患者高某,女性,50岁,因右踝关节扭伤致右踝关节骨折,术前患者外踝、内踝及后踝骨折,下胫腓韧带损伤,下胫腓关节分离,内踝间隙增宽,见图1-C。经切开复位内固定术及下胫腓螺钉内固定联合韧带修复术,术后3个月拆除下胫腓螺钉,术后1年复查,X线片见骨折已愈合,下胫腓间隙及下胫腓重叠阴影正常,踝关节间隙正常,见图1-D。

3讨论

踝关节骨折是由于联合应力导致的踝关节内骨折,骨折创伤会波及下胫腓联合韧带,部分患者会合并下胫腓联合韧带损伤。下胫腓联合韧带在维持踝关节功能中具有关键作用,踝关节自身的骨性结构及相关韧带软组织的支撑是其稳定承重的基础,下胫腓联合韧带损伤时,软组织稳定性就会下降,导致踝关节活动度受限,并容易发生扭伤,因此临床制定治疗方案是以促进下胫腓联合韧带的生理功能快速恢复为首要目标。下胫腓螺钉固定是临床中治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的常规方法,下胫腓螺钉固定属于坚强固定,通过对踝关节受损的骨性结构进行复位,维持踝关节稳定性,促使下胫腓联合韧带在正常的解剖位置上而自行愈合,但是该方式的畸形复位率高,易出现愈合差、韧带松弛等不良现象,且存在螺钉周围骨溶解的风险,不利于患者远期预后[8-9]。

若仅以螺钉固定,不修复下胫腓联合韧带损伤,即使实现解剖复位,也难以保持稳定。因此有研究提出联合下胫腓韧带修复治疗,为早期修复下胫腓联合韧带,提供了相对无张力的环境,可使受损的韧带恢复正常的解剖位置,使下胫腓韧带能够在正确的位置愈合,利于更好地恢复软组织的稳定性,促进踝关节功能的恢复[10-11]。但在螺钉固定治疗的基础上行韧带修复,手术操作更复杂,因此造成手术时间延长、术中失血量增多[12]。本研究结果显示,与对照组比,观察组患者手术时间显著延长,术中失血量显著增加,但平均住院时间、完全负重时间均显著缩短,且观察组患者术后3个月VAS评分均显著低于对照组,术后3、6、12个月OMAS评分均显著高于对照组,提示采用下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗,能够促进患者踝关节功能恢复,提高踝关节功能,缩短术后恢复时间,有效缓解疼痛,改善预后,但手术时间更长,术中失血量更多。

下胫腓联合韧带是由胫腓骨远端4条韧带组成的复合体,这些韧带具有协同作用,既维持着胫腓骨远端的稳定性,对抗造成胫腓骨分离趋势的轴向、旋转、平移应力,又使踝关节保持一定的微动特性[13]。当踝关节受到外旋力作用时,胫腓骨远端将发生外旋和后移,下胫腓韧带张力将逐渐升高直至断裂,下胫腓重叠阴影、下胫腓间隙是影像学上测量下胫腓联合韧带损伤程度的可靠指标,很少受到下肢和射线成像角度的影响,下胫腓分离脱位越严重造成下胫腓联合韧带损伤越严重[14]。本研究结果显示,两组患者手术前后下胫腓重叠阴影差值、下胫腓间隙差值,18个月后踝关节功能优良率比较,差异均无统计学意义,表明两种手术均能促进患者下胫腓联合韧带解剖关系复位,具有良好的治疗效果。分析原因可能为,损伤的下胫腓联合韧带可通过下胫腓螺钉的固定而处于正常的解剖位置上,利用韧带的自我修复功能而使韧带修复,而下胫腓韧带修复则通过缝合韧带使其固定维持在正常的位置上而进行修复,两种手术方式都能维持下胫腓正常解剖关系,促使患者骨折愈合,并使韧带靠拢、粘连进而自行修复[15]。

综上,下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤虽然会造成手术时间延长、术中失血量增多,但能够显著改善踝关节功能,缩短术后恢复时间,值得临床应用。

参考文献

[1]闫振升.探讨踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤患者应用手术治疗的效果[J].中国社区医师,2019,35(18):56-57.

[2]顾曼,姬健.手术治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤临床研究[J].中国实用医药,2016,11(23):115-116.

[3]林需枰,刘庆军,丁真奇,等.下胫腓螺钉固定联合下胫腓韧带修复治疗踝关节骨折合并下胫腓联合损伤的疗效[J].中华创伤杂志,2022,38(5):424-429.

[4]刘玉杰,王俊良,曲峰,等.骨关节损伤诊断图谱[M].北京:人民军医出版社,2015:121-125.

[5]严广斌.视觉模拟评分法[J/CD].中华关节外科杂志(电子版),2014,8(2):273.

[6]TURHAN E,DEMIREL M,DAYLAK A,et al.Translation,cross-cultural adaptation,reliability and validity of the Turkish version of the Olerud-Molander Ankle Score(OMAS)[J].Acta Orthop Traumatol Turc,2017,51(1):60-64.

[7]严广斌.AOFAS踝-后足评分系统[J/CD].中华关节外科杂志(电子版),2014,8(4):557.

[8]刘路平,朱兰然,张卫,等.2种不同手术方法治疗陈旧性踝关节骨折合并下胫腓联合损伤的对比[J].昆明医科大学学报,2021,42(10):106-111.

[9]张振宇,王伟,李元城,等.联合修复下胫腓联合前韧带及固定后踝骨块对下胫腓联合稳定性的影响[J].中国修复重建外科杂志,2014,28(4):448-451.

[10]周金华,燕晓宇,夏荣刚,等.下胫腓前韧带加强修复治疗下胫腓联合不稳定[J].实用骨科杂志,2018,24(3):219-222.

[11]肖伟元,董宇启,张超.下胫腓前韧带修复术治疗踝关节骨折外旋不稳定的短期疗效[J].上海医学,2017,40(12):736-739.

[12]邵红伟,帅启荣,许兴龙,等.手术治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的临床疗效分析[J].双足与保健,2018,27(20):11-12.

[13]黄培镇,董航,蔡群斌,等.三角韧带修复与下胫腓联合螺钉固定治疗三角韧带损伤的旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折的近期疗效观察[J].重庆医学,2019,48(6):1065-1068.

[14]尤升安.踝关节骨折X线与MRI在下胫腓联合损伤诊断中的应用价值探讨[J].双足与保健,2019,28(2):11-12.

[15]郝建彬.两种手术方式治疗踝关节骨折中的下胫腓联合损伤的临床疗效观察[J].系统医学,2019,4(6):86-88.