前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕的效果观察论文

2023-08-28 13:47:43 来源: 作者:xieshijia

摘要:目的分析前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕对患者症状的改善作用,以及对其血液流变学指标水平的影响。方法回顾性分析常熟市第五人民医院2019年1月至2021年6月收治的140例良性阵发性位置性眩晕患者的临床资料,根据其治疗方案的不同分为A组和B组,各70例。两组患者均进行甲磺酸倍他司汀治疗,A组患者在上述治疗基础上接受手法复位治疗,B组患者在A组治疗的基础上联合前庭康复训练治疗,均治疗1个月,并随访1年。比较两组患者治疗1个月后临床疗效及随访1年期间复发率;比较治疗前、治疗1个月后前庭症状指数

摘要:目的分析前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕对患者症状的改善作用,以及对其血液流变学指标水平的影响。方法回顾性分析常熟市第五人民医院2019年1月至2021年6月收治的140例良性阵发性位置性眩晕患者的临床资料,根据其治疗方案的不同分为A组和B组,各70例。两组患者均进行甲磺酸倍他司汀治疗,A组患者在上述治疗基础上接受手法复位治疗,B组患者在A组治疗的基础上联合前庭康复训练治疗,均治疗1个月,并随访1年。比较两组患者治疗1个月后临床疗效及随访1年期间复发率;比较治疗前、治疗1个月后前庭症状指数(VSI)、Berg平衡量表(BBS)评分及血液流变学指标水平。结果治疗1个月后B组患者临床总有效率高于A组,随访1年期间B组患者复发率低于A组;与治疗前比,治疗1个月后两组患者VSI及血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度均降低,B组低于A组;BBS评分升高,B组高于A组(均P<0.05)。结论前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕的临床效果显著,可显著降低复发率,且对患者血液流变学指标及前庭症状也具有良好改善作用,可提高患者平衡能力。

关键词:良性阵发性位置性眩晕;手法复位;前庭康复训练;复发;血液流变学

良性阵发性位置性眩晕是因特定头位改变而诱发的阵发性短暂眩晕,又称耳石症,为最常见的前庭末梢器官病变,其病因较为复杂,与神经系统、耳部疾病有关,患者发病后以短暂眩晕、眼球震颤等为常见临床表现,严重影响患者生活质量。研究表明,药物治疗良性阵发性位置性眩晕疗效普遍欠佳[1],因此当前临床多以手法复位进行治疗,手法复位治疗通过重力作用,使耳石从半规管移出,重新回到椭圆囊,减轻眩晕症状,单一的手法复位治疗虽然疗效确切,但部分患者会由于耳石移位导致前庭功能障碍,复位后可能还会有残余症状[2]。前庭康复训练作为耳石复位的一种物理治疗方法,能够提高患者前庭功能,减少前庭损伤后遗症,在眩晕疾病治疗中可以有效提高患者对眩晕的耐受力,对患者平衡功能具有良好的改善作用[3]。因此,本研究旨在分析前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕对患者临床症状的改善作用,以及对其血液流变学指标水平的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析常熟市第五人民医院2019年1月至2021年6月收治的140例良性阵发性位置性眩晕患者的临床资料,根据其治疗方案的不同分为A组和B组,各70例。A组中男、女患者分别为31、39例;年龄22~73岁,平均(56.33±6.89)岁;病程3~20个月,平均(13.28±4.46)个月;良性阵发性位置类型:后半规管耳石症、前半规管耳石症、水平半规管耳石症者分别为50、11、9例。B组中男、女患者分别为32、38例;年龄21~75岁,平均(56.45±6.84)岁;病程4~22个月,平均(13.37±4.41)个月;良性阵发性位置类型:后半规管耳石症、前半规管耳石症、水平半规管耳石症者分别为

48、12、10例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:符合《眩晕症的诊断与治疗》[4]中关于良性阵发性位置性眩晕的诊断标准者;年龄在18岁以上者;生命体征指标稳定者等。排除标准:合并明显交流障碍或者视觉障碍者;合并中耳炎、先天性畸形等其他耳部疾病者;合并严重中枢神经系统病变者;妊娠期或者哺乳期女性等。研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2治疗方法两组患者入院后均进行基础治疗,给予甲磺酸倍他司汀片[卫材(中国)药业有限公司,国药准字H20040130,规格:6 mg/片]口服治疗,12 mg/次,3次/d。A组患者在基础治疗的同时接受手法复位治疗,根据患者受累半规管类型采取不同的手法复位:①对于后半规管耳石症患者,选择Epley管石复位法进行复位,指导患者采取仰卧体位,头伸出治疗台外延并且向患侧旋转45°,之后慢慢转正,最后再朝着另一侧旋转45°,医务人员协助患者将其头及身体朝着健侧翻转,患者在治疗台上保持侧卧位,并且使其头部偏离仰卧位135°,在其恢复坐位后,再让其头部向前倾斜30°,如此反复进行复位治疗至患者无论在哪个位置均没有眩晕症状,也没有发生眼部震颤症状,之后在此状态下最后再进行3次上述复位治疗;②对于水平半规管耳石症患者,根据Barbecue法复位方法进行复位,例如左侧水平半规管者要让其低头约30°平躺1 min后向左翻身,左侧位诱发眼震维持1 min再向右变成平躺约1 min,最后再向右翻身变成右侧卧位维持1 min,然后再向右翻滚,保持俯卧体位1 min,之后再向右翻滚变成左侧卧位维持1 min后坐起,右水平半规管反向同之;③对于前半规管耳石症患者,根据反Semont法复位方法进行复位,指导患者平坐头部向患侧旋转45°,向患侧侧躺,前额着床维持30 s,然后快速倒向健侧,健侧的后枕部着床维持30 s,最后扶起患者,1次/d。

B组患者在A组治疗的基础上联合前庭康复训练治疗,详细方法如下:指导患者选择卧位并且转动眼球,转动速度遵循先慢后快原则,同时再指导患者进行头部运动,运动速度一样遵循先慢后快原则,然后再以坐位进行耸肩动作,指导患者转动肩膀,再以立位进行前庭康复训练,指导患者两手相互投掷小球,期间需要注意投掷时高于眼平面,低于膝盖平面,在患者运动时,还要指导其进行转圈行走,同时将一个大球抛出,患者接住后再扔回,康复训练1 h/次,2次/d,每天早晚各训练1次,均治疗1个月,并随访1年。

1.3观察指标①比较两组患者治疗1个月后的临床疗效及随访1年期间复发率,其中参照《新编耳鼻咽喉疾病临床诊疗》[5]将临床疗效分为显效、有效、无效,患者治疗后其各项临床症状,包括眩晕、眼震等症状均显著改善,疗效指数≥90%为显效;患者治疗后上述临床症状均有一定改善,≤40%疗效指数<90%为有效;患者治疗后上述临床症状未改善,疗效指数<40%为无效。总有效率=显效率+有效率。随访1年期间,统计两组患者复发情况,总复发率=复发例数/总有效例数×100%。②比较两组患者治疗前、治疗1个月后前庭症状及平衡能力变化,分别以前庭症状指数(VSI)[6]及Berg平衡量表(BBS)[7]进行评价,其中VSI主要从头痛、平衡、头晕、恶心、视觉敏感及眩晕症状方面进行评分,每个症状10分,总分60分,评分越高表示患者前庭症状越严重;BBS评分总分56分,评分与平衡能力成正比。③比较两组患者治疗前、治疗1个月后血液流变学指标水平,采集患者空腹静脉血5 mL,以全自动血液流变仪(山东博科保育科技股份有限公司,型号:HL-5000)对患者血浆黏度、高切全血黏度及低切全血黏度予以检测。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计量资料均符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,行t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者临床疗效与复发率比较治疗1个月后B组患者临床总有效率高于A组;随访1年期间B组患者复发率低于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

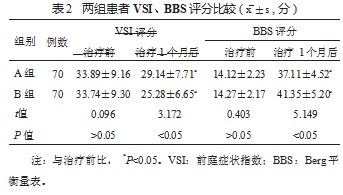

2.2两组患者VSI、BBS评分比较与治疗前比,治疗1个月后两组患者VSI降低,B组低于A组;BBS评分升高,B组高于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

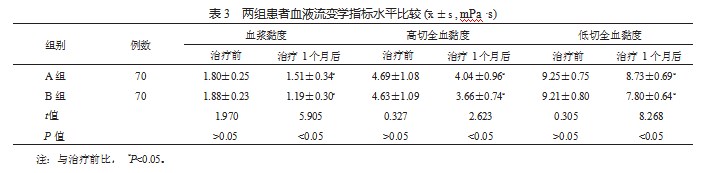

2.3两组患者血液流变学指标水平比较与治疗前比,治疗1个月后两组患者血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度均降低,B组低于A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

3讨论

良性阵发性位置性眩晕是常见的眩晕症之一,其基本病理过程是某种致病因素引起内耳的耳石膜表面上的耳石器从耳石膜脱落,并异位进入某一半规管内,由于重力作用,异位耳石随体位或头位改变,在半规管内淋巴液中流动,对半规管感受器构成异常刺激,因此导致良性阵发性位置性眩晕。对于良性阵发性位置性眩晕患者,目前临床常见治疗方法为手法复位治疗,通过反方向的复位法将耳石复位,改善眩晕症状,但复位成功后多数患者仍会遗留有内耳前庭功能损伤症状,严重影响其平衡功能[8-9]。

前庭康复训练作为神经康复治疗方法之一,其对患者眩晕、失衡等症状具有良好的改善作用,该治疗方法主要训练内容为凝视稳定(前庭-眼反射)、平衡训练、习惯性和替代练习,治疗目的即提高前庭适应性和代偿功能,从而改善患者平衡功能[10]。此外,前庭系统具有良好的可塑性,前庭康复训练能够改善中枢适应及代偿机制,以达到提高患者平衡能力的目的,改善患者临床症状[11-12]。本研究结果显示,治疗1个月后B组患者临床总有效率高于A组,随访1年期间B组患者复发率低于A组;治疗1个月后B组患者VSI低于A组,BBS评分高于A组,提示前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕效果显著,有效降低复发率,且对患者前庭症状也具有良好改善作用,可以有效提高患者平衡能力。

有研究指出,良性阵发性位置性眩晕的发生和患者血液流变学指标异常存在密切关系[13],这可能是由于血液流变学指标异常时,患者血液容易变成高黏滞状态,降低血流速度,影响前庭器官正常血液供应,导致循环障碍,对患者前庭带来一定损伤,因此,积极改善患者血液流变学指标对促进患者疾病康复,改善前庭症状具有积极意义[14-15]。本研究结果中,与治疗前比,治疗1个月后两组患者血浆黏度、高切全血黏度、低切全血黏度均降低,B组低于A组,提示前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕效果显著,对患者血液流变学指标具有良好改善作用。分析其原因为,前庭康复训练可以通过视觉和本体感觉信号不断重复刺激患者中枢神经,在帮助患者改善临床症状的同时,也可以在前庭康复训练中加快其血管血液流动,抑制血小板聚集,加快后循环系统血液循环,最终实现降低血黏度,改善血液流变学指标的目的[16]。

综上,前庭康复训练联合手法复位治疗良性阵发性位置性眩晕效果显著,有效降低复发率,且对患者血液流变学指标及前庭症状也具有良好改善作用,可以有效提高患者平衡能力,值得临床推广。

参考文献

[1]李改丽,汪丙昂,徐贤华,等.耳石颗粒复位和前庭康复训练对65岁以上良性阵发性位置性眩晕患者的疗效研究[J].四川医学,2014,35(10):1317-1319.

[2]金曼,王斌全,于文永,等.良性阵发性位置性眩晕手法复位患者残余症状的前庭康复训练[J].护理学杂志,2017,32(10):81-83.

[3]姜宇,李晶,袁颖,等.前庭康复训练联合Epley耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕的临床疗效[J].中西医结合心脑血管病杂志,2022,20(12):2290-2292.

[4]张素珍.眩晕症的诊断与治疗[M].3版.北京:人民军医出版社,2010:141-154.

[5]吴国会.新编耳鼻咽喉疾病临床诊疗[M].上海:上海交通大学出版社,2018:274-275.

[6]刘怡聆,曾莎莎.眩平汤联合西药治疗痰浊中阻型耳源性眩晕的临床疗效及对前庭症状指数评分、眩晕障碍量表评分和跌倒发生情况的影响[J].河北中医,2020,42(5):727-730,792.

[7]金冬梅,燕铁斌,曾海辉.Berg平衡量表的效度和信度研究[J].中国康复医学杂志,2003,18(1):24-26.

[8]宋岩,白伟良,马秀岚.手法复位配合药物治疗良性阵发性位置性眩晕疗效分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,27(21):1217-1218.

[9]贾建平,唱得龙,戴嵩,等.耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕后体位限制的必要性研究[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,27(16):910-912.

[10]孙利兵,郑智英,王斌全,等.前庭康复训练对良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状的疗效分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,31(12):897-900,905.

[11]吴佳妮,陈志凌,乔祖康,等.前庭康复训练改善良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状的疗效分析[J].中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2021,29(6):414-417.

[12]杨琪,朱文娟.前庭康复训练改善良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状的疗效分析[J].中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2019,27(5):340-343.

[13]汤定中,胡灿芳,余春丽,等.前庭康复联合银杏叶对老年原发性良性阵发性位置性眩晕患者复位后残余症状的疗效分析[J].贵州医药,2021,45(12):1938-1940.

[14]王宝祥,许俊杰,陆霞,等.苓桂术甘汤联合管石复位对良性阵发性位置性眩晕患者中医证候积分、血液流变学指标及预后的影响[J].中国中医急症,2018,27(6):1004-1007.

[15]笪云想.盐酸倍他司汀对眩晕症患者血液流变学影响及安全性分析[J].中国药物与临床,2021,21(14):2522-2523.

[16]邹团明,陈俊明,周晓娓,等.手法复位联合前庭康复练习治疗良性阵发性位置性眩晕的疗效观察[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2019,33(11):1044-1048.