容积弧形调强放疗与静态调强放疗在宫颈癌根治性放疗中的剂量学分析论文

2025-02-08 17:06:08 来源: 作者:liziwei

摘要:目的研究观察容积弧形调强放疗与静态调强放疗在宫颈癌根治性放疗中的剂量学。方法目的选取泰兴市人民医院2018年1月—2023年12月收治的60例宫颈癌患者,根据治疗方法不同分组,每组30例,观察组进行容积弧形调强放疗,对照组进行静态调强放疗。比较二者靶区和危及器官的剂量分布、总机器跳数和有效治疗时间。结果观察组患者临床靶体积-计划靶体积及临床靶体积-计划靶体积的D2%、D95%、CI的受照剂量均高于对照组,而HI、D98%指标低于对照组患者;其危及器官(小肠、脊髓、直肠、股骨头)Dmean、V40及D2%的

[摘要]目的研究观察容积弧形调强放疗与静态调强放疗在宫颈癌根治性放疗中的剂量学。方法目的选取泰兴市人民医院2018年1月—2023年12月收治的60例宫颈癌患者,根据治疗方法不同分组,每组30例,观察组进行容积弧形调强放疗,对照组进行静态调强放疗。比较二者靶区和危及器官的剂量分布、总机器跳数和有效治疗时间。结果观察组患者临床靶体积-计划靶体积及临床靶体积-计划靶体积的D2%、D95%、CI的受照剂量均高于对照组,而HI、D98%指标低于对照组患者;其危及器官(小肠、脊髓、直肠、股骨头)Dmean、V40及D2%的受照剂量均少于对照组患者,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组患者的有效治疗时间(82.35±6.34)d及总机器跳数518.34±22.33均少于对照组患者的(342.72±10.62)d及635.52±42.52,差异有统计学意义(t=115.301、13.363,P均<0.05)。结论两种放疗方式均可达到剂量学要求,但相较于静态调强放疗,容积弧形调强放疗法计划靶区均匀性、适形度更佳,危及器官的剂量更少。

[关键词]容积弧形调强放疗;静态调强放疗;宫颈癌;剂量分布

宫颈癌是妇科临床上十分常见的恶性肿瘤疾病之一,该病发生率、病死率较高,严重危害到女性的身体健康和生命安全。目前,临床上主要通过手术及放化疗辅助治疗对宫颈癌患者进行干预,效果较为理想。近年来,随着放疗技术的快速发展和进步,其逐渐形成了精确化、综合化、个体化等模式。容积弧形调强放疗(volumetric modulated arc therapy,VMAT)、静态调强放疗(static intensity modu⁃lated radiation therapy,s-IMRT)、图像引导放射治疗(image-guided radiation therapy,IGRT)等新兴的放疗技术被广泛应用于宫颈癌患者的治疗工作中。在此基础上,本次临床研究对比VMAT与s-IMRT两种模式在宫颈癌根治性放疗中的剂量学分布。现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

目的选取泰兴市人民医院2018年1月—2023年12月收治的60例宫颈癌患者,根据不同治疗方法分组,每组30例,观察组进行VMAT,对照组进行s-IMRT。观察组年龄40~75岁,平均(57.52±1.57)岁;病程1~10年,平均(5.46±1.35)年。对照组年龄42~76岁,平均(58.89±1.72)岁;病程1~9年,平均(5.22±1.15)年。两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经泰兴市人民医院伦理委员会审批通过(20171131)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①经临床诊断及相关影像学检查结果,确诊为宫颈癌[6];②肿瘤直径>5 cm且癌栓明显;③符合放疗指征且首次接受放疗;④临床资料完整。

排除标准:①存在癌细胞远处转移者;②近期生命状态稳定者;③依从性较差者。

1.3方法

两组患者均接受常规盆腔增强CT检查和MR检查,医生根据检查结果勾画临床靶体积(clinical target volume,CTV),基于该结果的三维方向向上逐步扩展0.6~0.9 cm,以此确定计划靶体积(plan⁃ningtarget volume,PTV),根据PTV上、下缘外2 cm处勾画小肠、脊髓、直肠、股骨头组织。临床靶体积-计划靶体积(clinical target volume-planning tar⁃get volume,CTV-PTV):基于CTV前后左右方向向外扩展8 mm,向头脚方向扩展10 mm,大体肿瘤体积-计划靶体积(gross tumor volume-planned target volume,CTV-PTV)类似。

对照组借助医科达直线医用加速器实施s-IMRT。观察组以VMAT进行干预,在179°~180°和179°~181°处借助双弧适形精确技术进行勾画,6MVX射线辅助,按照统一的约束条件和优化目标,剂量控制在DT50-50.4Gy/25-28fx范围内。5次/周,连续干预5周。

1.4观察指标

比较靶区和危及器官的剂量分布。GTV-PTV和CTV-PTV的D95%(95%靶区体积所受到的照射剂量)、D98%(近似最小剂量)、D2%(近似最大剂量)、靶区适形性指数(conformity index,CI)、均匀性指数(heat index,HI),CI越高代表靶区适应性越好、HI越大代表PTV内部剂量分布越不均匀。

比较危及器官(小肠、脊髓、直肠、股骨头)的受照剂量,指标包括计划靶区的平均剂量(Dmean)、40Gy的受照体积(V40)及D2%。

比较总机器跳数和有效治疗时间(不含摆位时间)。

1.5统计方法

采用SPSS 19.0统计学软件处理数据,受照剂量、有效治疗时间及总机器跳数为计量资料,经Shapiro-Wilk检验满足正态分布,以(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

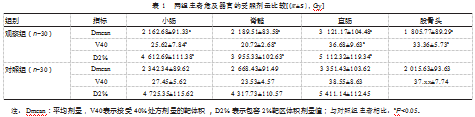

2.1两组患者危及器官的受照剂量比较

观察组患者危及器官(小肠、脊髓、直肠、股骨头)的受照剂量均少于对照组患者,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

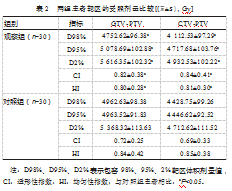

2.2两组患者靶区的受照剂量比较

观察组患者GTV-PTV及CTV-PTV的D2%、D95%、CI的受照剂量均高于对照组患者,而HI、D98%指标低于对照组患者,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表2。

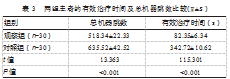

2.3两组患者的有效治疗时间及总机器跳数比较

观察组患者的有效治疗时间及总机器跳数均少于对照组患者,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

3讨论

随着医疗水平及放疗技术措施的不断进步,静态调强放疗技术成为临床上最为常见的放疗方式之一,该技术具有诸多优势,如计划评估方便准确、适形性好等。此外,s-IMRT技术较为成熟,其能够根据患者靶区及危及器官的差异性调节剂量,在保证靶区安全照射剂量的同时减少危及器官的剂量。然而,该技术所需时间较长,治疗效率较低,需要寻找更加高效、安全的放疗模式。VMAT技术是近年来形成的一种新型调强放疗技术,该技术采用独特的剂量优化算法,可通过360°的旋转将剂量精准投放至靶区,进行单个或多弧面的调强放射治疗。此外,该技术能够显著缩短放疗有效治疗时间,减少由于患者不自主xx造成的位置误差,进而提升治疗精准性。相关研究表明,放疗剂量与宫颈癌的局部控制率存在明显的正相关性,常规的放射治疗模式的靶区剂量较低,而VMAT能够在确保肿瘤周围正常组织安全的基础上提高肿瘤靶区的覆盖剂量,从而提升宫颈癌的放疗效果。

本研究中,观察组患者GTV-PTV及CTV-PTV的D95%、D2%、CI的受照剂量(5078.69±102.88)Gy、(4717.68±103.76)Gy、(5616.35±102.32)Gy、(4932.53±102.22)Gy、(0.82±0.38)Gy、(0.84±0.41)Gy均高于对照组,而HI、D98%指标(0.80±0.28)Gy、(0.81±0.30)Gy、(4 752.62±96.38)Gy、(4 112.53±97.29)Gy低于对照组,这与常娟娟等[1]的研究结果基本一致;分析原因,容积弧形调强放疗技术的靶区照射剂量较静态调强放疗而言更高,前者是基于常规调强放疗发展形成的一种新型技术,其能够通过360°旋转照射患者肿瘤靶区,依靠高速xx的直线加速器机架、多叶光栏等实现可变、动态的剂量率,而容积弧形调强放疗能够大幅缩短照射时间提高靶区的治疗强度和使用效率。而观察组危及器官(小肠、脊髓、直肠、股骨头)Dmean、V40及D2%的受照剂量均少于对照组患者(P均<0.05);观察组患者的总机器跳数和有效治疗时间少于对照组(P均<0.05)。由此可知,在宫颈癌根治性放疗中,VMAT相比s-IMRT在剂量学分布方面具有优势。具体来说,容积弧形调强放疗能够更好地保护危及器官(如小肠、脊髓、直肠、股骨头),减少这些器官的受照剂量,同时提高肿瘤靶区的受照剂量均匀性和剂量覆盖率。此外,VMAT还能够在保证治疗效果的同时,减少总机器跳数和有效治疗时间,提高治疗效率。究其原因,VMAT采用了先进的剂量优化算法和多弧形照射技术,能够更准确地计算每个点的剂量分布,并根据肿瘤形状和位置进行个性化的剂量调整。相比之下,s-IMRT采用固定角度的多个照射野进行剂量分布,难以完全适应肿瘤形状的变化,因此剂量分布可能不够均匀和精确。

综上所述,两种放疗方式均可达到剂量学要求,但相较于s-IMRT,VMAT法计划靶区均匀性、适形度更佳,危及器官的剂量更少。

[参考文献]:

[1]常娟娟,李太平,康婉英,等.容积旋转调强与调强放疗在宫颈癌放疗中的应用及剂量学、安全性研究[J].陕西医学杂志,2024,53(2):194-198.

[2]王瑜,康婉英,王光明,等.3D-CRT、IMRT和VMAT放疗技术在早期宫颈癌根治术后辅助放疗中的应用[J].保健医学研究与实践,2023,20(6):56-60.

[3]王朝霞,祝宾华,宋方方.静态调强放疗与容积调强放疗对宫颈癌术后患者的疗效及剂量学比较[J].医药论坛杂志,2023,44(15):60-63.

[4]李嘉,陈敏,贺鸿桂.宫颈癌术后容积旋转调强放射与适形调强放疗的剂量学比较[J].中国妇产科临床杂志,2023,24(1):21-24.

[5]王洋,刘晓超,杨值,等.宫颈癌术后盆腔HT、sIMRT、VMAT计划的低剂量照射区比较[J].临床医学研究与实践,2023,8(1):100-103.

[6]柯瑞全,陈崇煌,林布雷.静态调强放疗与容积调强放疗对宫颈癌术后患者的疗效及剂量学比较[J].医学理论与实践,2022,35(24):4220-4222.

[7]胡丽娟,张靖,周敏,等.容积旋转调强放疗与固定野调强放疗在保留卵巢的宫颈癌根治术后放疗中的剂量学研究[J].实用癌症杂志,2022,37(11):1851-1854.

[8]许新明,刘琦,刘颖,等.宫颈癌术后七野固定调强放疗与容积旋转调强放疗计划剂量学对比研究[J].重庆医学,2022,51(17):2970-2975.

[9]邓佳,吴湘阳,常晓斌,等.容积旋转调强放疗中射野等中心选择对宫颈癌剂量学的影响[J].现代肿瘤医学,2022,30(1):101-106.

[10]苏晓科,胡艳微,谷晓华,等.宫颈癌术后容积旋转调强与三维适形调强放疗技术的剂量学差异[J].现代肿瘤医学,2021,29(4):675-678.

[11]胡丽娟,王琪,张鹏闯,等.容积旋转调强放疗与固定野调强放疗在巨块型宫颈癌根治性放疗中的剂量学比较[J].现代肿瘤医学,2020,28(24):4321-4325.

[12]刘伟,周培杰,罗文广,等.腹膜后淋巴结转移宫颈癌螺旋断层、容积旋转调强和静态调强放疗的剂量学比较[J].中国现代医学杂志,2020,30(18):62-67.

[13]杨东明,卢庆刚."半野"三维适形放疗、固定野静态调强放疗和容积旋转调强放疗在中晚期宫颈癌治疗上的剂量学比较[J].实用肿瘤学杂志,2020,34(3):244-248.

[14]刘雅胜,郑志坚,马天斌,等.宫颈癌术后患者静态调强放疗及旋转容积调强放疗效果对比分析[J].内科,2020,15(3):289-292.

[15]黄慧娴,陈海辉,陈绍俊,等.可变剂量率与固定剂量率容积旋转调强放疗技术在宫颈癌术后放疗中的剂量学比较[J].广西医学,2020,42(9):1156-1159.

[16]昌志刚,石鑫磊,李金凯,等.不同弧度容积旋转调强技术用于宫颈癌术后放疗的剂量学差异[J].江苏医药,2019,45(12):1213-1216.

[17]陈颖,刘茹佳,焦杨,等.局部提量方法在宫颈癌静态调强放疗中的剂量学分析[J].中国医学物理学杂志,2019,36(9):1018-1022.

[18]杜涌泉.容积调强弧形治疗与调强放疗技术对宫颈癌患者分次内误差的影响[J].医疗装备,2019,32(16):107-108.

[19]武雅琴,韩晶晶,朱必清,等.宫颈癌腹主动脉旁淋巴结转移静态调强放疗与容积旋转调强放疗的剂量学比较[J].南京医科大学学报:自然科学版,2018,38(9):1275-1279,1291.

[20]朱必清,武雅琴,韩晶晶,等.宫颈癌术后静态调强放疗与容积旋转调强放疗的比较[J].南京医科大学学报:自然科学版,2018,38(1):88-91,98.