大量输血前后患者常用检验指标的分析论文

2025-01-23 16:31:08 来源: 作者:liziwei

摘要:目的探讨大量输血前后患者血液及生化检验指标的变化情况。方法选取2023年1—5月在本院进行手术治疗的35例接受大量输血患者为对象,观察记录输血前后凝血酶原时间、活血部分凝血酶时间、血小板、血清钙(Ca2+)、钾(K+)、钠(Na+)及纤维蛋白(FIB)水平等常见检验指标变化情况。结果大量输血后,患者血小板和Ca2+水平明显下降,与输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05);凝血酶原时间和活化部分凝血时间在输血后均有所增长,同输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。输血前后,患者血清钾(

摘要:目的探讨大量输血前后患者血液及生化检验指标的变化情况。方法选取2023年1—5月在本院进行手术治疗的35例接受大量输血患者为对象,观察记录输血前后凝血酶原时间、活血部分凝血酶时间、血小板、血清钙(Ca2+)、钾(K+)、钠(Na+)及纤维蛋白(FIB)水平等常见检验指标变化情况。结果大量输血后,患者血小板和Ca2+水平明显下降,与输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05);凝血酶原时间和活化部分凝血时间在输血后均有所增长,同输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。输血前后,患者血清钾(K+)、血清钠(Na+)和血浆纤维蛋白原(FIB)等指标变化无明显差异,不具备统计学意义(P>0.05)。结论大量输血会对患者的凝血功能产生不良影响。因此,密切监测患者在接受大量输血前后的各项检验指标对于预防和减少由大量输血所带来的潜在风险是至关重要的。

关键词:大量输血;常用检验指标;变化

0引言

大量输血是指在医疗过程中,为应对患者紧急或特定的治疗需求,在相对短的时间内为患者输注大量血液的过程。美国的标准将24h内输入75mL/kg体重以上的血液定义为大量输血。大量输血是急重症治疗的重要手段,能够及时补充患者的循环血量,提高氧携带能力,支持重要器官的功能。如在大型手术中,因为手术过程的创伤和出血,患者可能需要迅速补充大量的血液。在严重的外伤或是由于某些疾病造成的严重贫血中,大量输血更是救命之举。然而,尽管大量输血在某些情况下可能是挽救生命的,但却带来了一系列可能的并发症。鉴于机体在治疗过程中将经历一系列复杂的病理和生理变化,可能加剧对患者健康的潜在威胁。值得注意的是,大量输血操作可能导致血浆中凝血因子的显著稀释,进而削弱患者的凝血能力。这一变化将增加患者出血的风险,因为血液的凝血功能将受到显著影响,不再如先前那般高效。对已经因伤害或手术而处于出血状态的患者而言,这一风险尤为严重,甚至可能构成生命威胁。另外,当大量冷藏的血液被迅速输入患者体内时,会导致患者的体温降低。低体温不仅会影响心脏、神经和代谢功能,还可能进一步影响凝血,因为凝血酶和其他凝血因子在低温下的活性会降低。酸中毒也是大量输血中常见的问题。由于血液在储存过程中会分解产生乳酸,大量输血可能会引起血液酸化。酸中毒可能导致心律失常、呼吸困难、肌肉痉挛,严重时甚至可能导致昏迷或死亡。此外,大量输血还可能导致电解质紊乱、血液中氧含量变化、免疫反应以及其他未知的潜在并发症。总之,虽然大量输血是一种必要的医疗手段,用于救治因大手术或重度创伤造成的大出血,但它本身带有许多潜在风险。因此,在进行此类输血时,医生必须采取适当的预防措施,密切监测患者的状况,并准备应对可能出现的并发症。本文将深入研究大量输血前后的一些关键生化和血液学指标的变化,如血清钾(K+)、凝血酶原时间、血清钙(Ca2+)、血清钠(Na+)和血小板计数等。这些指标的变化可以为临床医生提供重要的信息,帮助他们做出更加明智和及时的决策,以确保患者的安全和康复。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2023年1—5月在本院进行手术治疗的35例接受大量输血患者为研究对象,均除血液性疾病、肝功能衰竭和其他出血性疾病者。35例患者中,男18例,女17例,年龄为28~70岁,平均(45.26±5.19)岁。在血型分布方面,A型12例,B型9例,O型8例,AB6例。失血类型:产科失血8例,外科创伤失血14例,术中出血9例,急性消化道出血4例。

1.2纳入标准与排除标准

纳入标准:①年龄在18~70岁,具备大量输血指征;②输血前病情稳定;③患者或其家属已签署知情同意书,同意参与研究;④患者输血前后检验指标和临床数据完整。

排除标准:①患者或其家属不同意参与研究,未签署知情同意书;②输血前病情极度不稳定;③合并严重肝肾功能衰竭、恶性肿瘤等可能影响检验指标患者;④输血前后检验指标和临床数据不完整或缺失。

1.3方法

所有患者根据治疗需要均接受大量的血液输注,以确保患者安全并最大限度地降低任何并发症的风险。输注前确定患者的血型,确保所输血液与患者的血型兼容。确定血型后,从血库中选取合适的血袋。在输血前,详细告知患者输血的目的、期望的效果及可能的风险,并得到其同意。输血过程通过静脉导管进行,输血速度需要根据患者的身体状况和需要进行调整。在输血过程中,医疗团队会密切监测患者的生命体征,如心率、血压、体温以及任何可能的不良反应。一旦输血完成,医疗团队会评估其效果,并继续监测以确保患者未出现任何后续并发症。为准确评估输血前后的血液状况和相关生化指标的变化,先在输血前和输血后的第一天,对每位患者进行静脉采血2mL,再利用全自动血凝分析仪对血液样本进行了凝血活酶时间和凝血酶原时间的检测。为进一步了解患者的血液状况,使用血细胞计数仪来检验血小板的数量。为全面评估患者的生化状态,还对血液中的钙、钾、钠以及纤维蛋白水平进行了检测,利用生化分析仪进行精确测量。

1.4观察指标

观察记录大量输血前后患者凝血活酶时间、凝血酶原时间、血小板、Ca2+、K+、Na+、血浆纤维蛋白原(FIB)水平变化情况。

1.5统计学处理

采用SPSS 22.0统计学软件对数据进行分析处理。计量资料以均数±标准差(x—±s)表示,采用t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

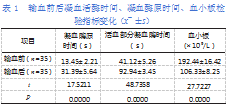

2.1输血前后凝血酶原时间、活血部分凝血酶时间、血小板指标变化比较

大量输血后,患者凝血酶原时间和活化部分凝血时间在输血后均有所增长,血小板水平明显下降,同输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

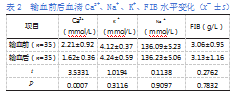

2.2输血前后血清K+、Na+、Ca2+和FIB水平变化比较

输血前后,患者血清K+、Na+和FIB等指标变化无明显差异,不具备统计学意义(P>0.05);Ca2+指标较输血前显著下降,组间差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

3讨论

在临床上,由于重度创伤、大手术等原因,患者可能会出现急性大出血的情况。这些情况下,输血往往是救命之举,为确保患者生命安全,补充流失的血液变得至关重要。但与此同时,输血也带来了不少风险,大量输血的并发症有可能威胁到患者的生命。凝血功能障碍是大量输血的主要并发症之一。这主要是因为在大量输血过程中,体内的凝血因子会被稀释,从而影响正常的凝血功能。凝血功能障碍可能导致出血时间延长、出血点增多、伤口渗血、瘀血或内脏出血,这会进一步加重患者的情况。低体温也是大量输血的一个常见并发症。储存的供血往往温度较低,大量输血可能导致患者体温下降,从而影响代谢、凝血功能和药物代谢。酸中毒是另一个与大量输血相关的问题。因为储存的血液在代谢过程中可能产生乳酸,大量输血可能导致血液中乳酸水平上升,导致乳酸性酸中毒。此外,大量失血可能导致组织缺氧,进一步增加乳酸的产生。循环超负荷是大量输血最严重的并发症之一。这是因为过多或过快的输血可能使血容量迅速增加,超过心脏的泵血能力,从而引发心力衰竭、肺水肿等危及生命的症状。此外,大量输血可能导致一系列的电解质紊乱,如枸橼酸盐重度、高钾血症、低钙血症、高血氮等。这些电解质紊乱会影响神经、心脏和肌肉等多个系统的功能,可能导致心律失常、痉挛或神经功能障碍。更重要的是,虽然当前血库已经采取了一系列筛选和检测措施,但输血仍然存在传播疾病的风险,例如病毒、细菌或寄生虫感染。尽管大量输血存在这么多风险,但它在某些情况下仍然是必不可少的治疗措施。研究与实践已经证明,输血能够有效地纠正贫血,提高患者的氧携带能力和能量储备,从而有助于缓解因急性失血引起的症状和体征。对那些因创伤或手术失去大量血液的患者,适当的输血可以挽救生命,恢复体力。但即便如此,医生在进行输血时仍需要充分考虑并发症的风险,密切监测患者的病情,确保输血的安全性和有效性。同时,不断的医学研究和技术进步也为我们提供了更多的方法和策略,以减少输血的风险,提高其疗效,确保患者的健康和安全。因此,为了确保患者的生命安全,对于需要大量输血的患者,不仅要仔细监测其临床状况,还必须对其进行全面的临床检验指标分析,这样可以及时发现并处理可能出现的问题,降低大量输血的不良反应,减轻或预防输血后的并发症。

本研究结果显示,大量输血后,患者凝血酶原时间和活化部分凝血时间在输血后均有所增长,血小板水平明显下降,同输血前相比,差异有统计学意义(P<0.05)。输血前后,患者血清K+、Na+和FIB等指标变化无明显差异,不具备统计学意义(P>0.05);Ca2+指标较输血前显著下降(P<0.05)。

综上所述,经大量输血后,患者的常见检验指标,例如血小板和凝血酶原时间,可能会发生明显的变化,进而对生理机能产生影响。为避免并发症,应强化体征的持续监测并确保血液使用的合理性。

参考文献:

[1]周红英.血小板与冷沉淀联合输注在外科手术中的效果及对出血时间及输血不良反应的影响分析[J].中国实用医药,2022,17(9):179-181.

[2]罗立.大量输血前后患者常用检验指标的变化[J].医疗装备,2018,31(7):46-47.

[3]吕彬.大量输血前、后患者常用检验指标的变化[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(89):127.

[4]史玮,邓虹艳,张梦.大量输血者血钾水平的变化及影响因素分析[J].河北医药,2023,45(18):2834-2836.

[5]张广暖.经大量输血治疗后患者部分检验指标检测值变化分析及相关因素[J].中外医疗,2016,35(6):60-61.

[6]刘敏,赵新惠,吴文哲,等.大量输血后患者血清电解质、凝血功能及酸碱平衡变化情况分析[J].中国处方药,2022,20(6):130-132.