刺络药罐结合推拿整脊疗法用于颈椎小关节紊乱患者的临床疗效论文

2025-01-23 16:07:13 来源: 作者:liziwei

摘要:目的分析颈椎小关节紊乱患者采用刺络药罐结合推拿整脊疗法的效果。方法回顾性选取2021年1月—2023年6月山东颐养健康集团淄博医院骨科收治的52例颈椎小关节紊乱患者的临床资料,根据治疗方案不同分为对照组(采用推拿整脊疗法)和观察组(采用推拿整脊疗法+刺络药罐疗法),各26例。对比两组治疗有效率、疼痛情况、病症分数。结果观察组治疗总有效率为96.15%(25/26),高于对照组的69.23%(18/26),差异有统计学意义(χ2=4.837,P<0.05)。治疗后,观察组视觉模拟评分法评分低于对照组,

[摘要]目的分析颈椎小关节紊乱患者采用刺络药罐结合推拿整脊疗法的效果。方法回顾性选取2021年1月—2023年6月山东颐养健康集团淄博医院骨科收治的52例颈椎小关节紊乱患者的临床资料,根据治疗方案不同分为对照组(采用推拿整脊疗法)和观察组(采用推拿整脊疗法+刺络药罐疗法),各26例。对比两组治疗有效率、疼痛情况、病症分数。结果观察组治疗总有效率为96.15%(25/26),高于对照组的69.23%(18/26),差异有统计学意义(χ2=4.837,P<0.05)。治疗后,观察组视觉模拟评分法评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组眩晕、僵硬不适、活动受限、肿胀评分对比,差异无统计学意义(P均>0.05)。治疗后,两组上述评分均降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。结论颈椎小关节紊乱患者采取刺络药罐结合推拿整脊疗法治疗效果显著,患者活动受限、眩晕、僵硬不适等症状均有所改善,疼痛缓解。

[关键词]刺络;药罐;颈椎小关节紊乱;推拿整脊;疼痛

颈椎小关节紊乱也被称之为颈椎小关节错位、颈椎小关节错缝,是由颈椎内外肌肉力量平衡失调导致脊椎小关节解剖结构出现改变的一系列临床症候群。随着经济快速发展,生活压力增加,长期伏案工作等,导致颈椎小关节紊乱发病率有升高态势。颈椎小关节紊乱发病后患者出现肩背部、颈部疼痛,疼痛加剧引起活动受限、眩晕、胸闷、心慌等症状。颈椎小关节紊乱发病后,若未及时进行有效治疗,随着病情进展,压迫脊髓、神经根,引起患者口舌不利、手臂麻木、步态异常等,甚至有瘫痪风险。西医治疗手段主要通过药物、手术等方式治疗,前者无法从本质上改善患者脊椎关节错位情况,后者创伤性大,患者选择率低。中医治疗颈椎小关节紊乱效果理想,中医将颈椎小关节紊乱归属于“骨错缝、筋出槽”范畴,认为患者出现此病症同快速转头、撞击等不规范动作导致颈椎周围软组织急性损伤有关,遂治疗采用推拿整脊疗法,无需手术,以促进患者颈椎周围软组织状态改善,加速颈椎小关节紊乱康复。但长期实践发现单一采用推拿整脊疗法效果有限。刺络药罐作为中医特色疗法,结合患者情况,通过针刺出血、拔罐等方式,改善经络功能,或可增强颈椎小关节紊乱治疗临床疗效。本研究旨在分析颈椎小关节紊乱患者采用刺络药罐结合推拿整脊疗法的效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性选取2021年1月—2023年6月山东颐养健康集团淄博医院骨科收治的52例颈椎小关节紊乱患者的临床资料,根据治疗方案不同分为对照组和观察组,各26例。对照组男13例,女13例;年龄19~59岁,平均(42.15±2.39)岁;病程1~9个月,平均(6.56±0.97)个月;体重指数18.45~26.45 kg/m2,平均(22.46±0.85)kg/m2。观察组男12例,女14例;年龄19~60岁,平均(42.23±2.40)岁;病程1~9个月,平均(6.54±0.91)个月;体重指数18.29~26.87 kg/m2,平均(22.52±0.89)kg/m2。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经医学伦理委员会审批通过。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①出现颈部活动障碍,伴有头晕、背部疼痛、颈部活动受限等,符合中医诊断颈椎小关节紊乱标准;②X线表现寰枢椎、反弓、颈椎生理曲度变直等,符合临床颈椎小关节紊乱诊断标准[3];③年龄18~60岁;④体重指数18~28 kg/m2;⑤临床资料完整;⑥入院前未采取其他手段治疗。

排除标准:①其他颈椎疾病者;②合并严重肾脏、肝脏、心脏等器质性疾病者;③合并内分泌系统、血液系统等重大疾病者;④其他原因诱发眩晕、疼痛者;⑤重度骨质疏松者;⑥美尼尔氏综合征、脑动脉硬化等疾病者;⑦哺乳期、孕期者;⑧中途退出者。

1.3方法

对照组采用推拿整脊疗法治疗:①推拿疗法。推拿前指导患者自然放松,患者取坐位,点按患者风府、风池、肩外俞、肩中俞、肩井、天宗等穴位。弹拨、按揉胸锁乳突肌、颈项部肌肉、斜方肌、肩胛提肌等,让患者颈椎周围肌肉充分放松。25~30 mim/次,5次/周。②整脊疗法。患者取仰卧位,头颈处于正中矢状位,将枕头垫在患者颈部之下,根据患者情况调整枕头高度,让患者充分放松颈部,确定病灶位置。病灶位置确定后,采用指点法、拿法进行持续按压2~5 min,让患者软组织松解,预防软组织痉挛。上述操作完毕,调整患者颈椎曲度,医生于患者头侧站立,双手张面向上,相对四指,按照从下到上顺序,进行颈项部反复托提,配合按揉手法,改善椎旁软组织痉挛,使得颈椎小关节松动,调整病态颈曲。1次/d,连续5 d,休息2 d,持续治疗1个月。

观察组采用推拿整脊疗法+刺络药罐疗法治疗:①推拿整脊疗法同对照组。②刺络药罐疗法。刺络药罐疗法治疗期间,选择绿竹罐(质地坚固,管壁内直径1.5 cm,壁厚0.2~0.3 cm,罐高7 cm)进行刺络药罐操作。所用药物组方:30 g鸡血藤、30 g路路通、30 g大腹皮、30 g桑白皮、20 g川芎、20 g乳香、20 g没药、15 g细辛、15 g天麻,将药物浸泡在2 000 mL水中煎煮60 min,先大火煮沸转小火,小火煎煮20 min,分两次取汁水,两次取得汁水混合,保温待用。所用的绿竹罐放入药液中煮沸,时间2 min,待用。上述全部准备完毕,对患者颈椎棘突周围皮肤使用酒精(75%)消毒,取2 mm直径的不锈钢三棱针,直刺患者压痛点周围,直刺深度1~2 mm,待出血后,使用镊子夹住罐底,罐口朝下,迅速使用消毒毛巾擦去罐口药汁,并捂住罐口,趁热按在疼痛部位,稍稍加压力,5 s后,罐内蒸汽冷却,在患者皮肤吸附竹罐,留罐5 min。按照隔日1次治疗,持续治疗1个月。

1.4观察指标

治疗有效率。治疗后根据患者病症、X线检查结果等评估治疗效果,眩晕、僵硬不适、活动受限、肿胀病症消失,颈部活动范围显著扩大,X线检查结果显示颈椎排列整齐,生理曲度明显恢复,可正常生活与工作为显效;颈部活动范围扩大,病症显著改善,X线检查结果显示颈椎排列改善明显,生理曲度偏直,偏离棘突得到一定纠正为有效;病症改善不显著,X线检查结果改变明显或者出现加重为无效。总有效率=1-无效率。

疼痛评分。治疗前后采用视觉模拟量表(Vi⁃sual Analogue Scale,VAS)评估患者疼痛情况,分数范围0~10分,分数高则患者疼痛严重。

病症评分。治疗前后对患者眩晕、僵硬不适、活动受限、肿胀症状进行观察,每个症状分数范围0~3分,分数高则症状严重。无症状记0分;症状轻微,不影响工作与生活记1分;症状较明显,影响工作与生活记2分;症状剧烈无法正常工作与生活记3分。

1.5统计方法

采用SPSS 24.0统计学软件进行数据分析。经Shapiro-Wilk检验符合正态分布的计量资料(疼痛评分、病症评分)用(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,组内比较行配对样本t检验;计数资料(治疗有效率)用例数(n)和率(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

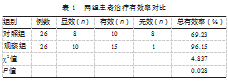

2.1两组患者治疗有效率对比

观察组治疗总有效率为96.15%(25/26),高于对照组的69.23%(18/26),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

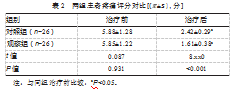

2.2两组患者疼痛评分对比

治疗前,两组VAS评分对比,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

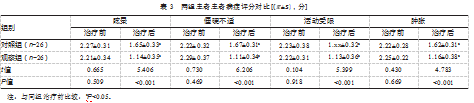

2.3两组患者患者病症评分对比

治疗前,两组眩晕、僵硬不适、活动受限、肿胀评分对比,差异无统计学意义(P均>0.05)。治疗后,两组上述病症评分均降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

3讨论

人体脊柱的稳定性需要xx节段维持,xx节段即脊柱的功能单位,包括两节相邻的椎骨的椎间盘、椎骨、韧带结构、关节突关节等。xx节段保持正常生理曲度以维持脊柱的稳定性,当其中任意一个环节遭到破坏,均会影响脊柱的稳定性,严重者导致脊柱稳定性丧失。脊椎活动过程中,xx节段受外部各种荷载共同作用,出现相应部位的生理应变、颈椎生理活动,当荷载超出负担,颈椎出现异常应变,导致脊柱稳定性下降,出现关节脱位与错位、椎间盘外伤等,引起小关节紊乱。西医治疗以纠正关节错位、脱位等为主,虽然可以快速纠正,但手术治疗痛苦性大,且成本较高,患者接受度低。中医学中治疗颈椎小关节紊乱的手段多样,其中推拿、整脊、刺络药罐等方法由于创伤性小、治疗简便等,患者更容易接受。

刺络药罐结合推拿整脊疗法综合运用多种中医治疗颈椎小关节紊乱手段,充分发挥不同治疗手段优势,提高脊椎小关节紊乱治疗有效率。中医将颈椎小关节紊乱归属于“骨错缝、筋出槽”的范畴,病发原因多为慢性劳损、姿势不良等。长期慢性劳损或者姿势不良,导致颈椎正常生理范围出现偏移,不能自行复位,出现颈部僵硬、疼痛等症状。而颈椎小关节紊乱同风、寒、湿邪侵袭身体关系密切。《素问·至真要大论》中云“诸痉项强,皆属于湿”;《证治准绳》中提到颈项疼痛、头晕目眩病因在风邪上扰、气逆所致。推拿、整脊治疗,可以理筋整复、恢复滑膜嵌顿,使得患者的筋肉和关节平衡状态恢复,改善小关节紊乱状态。刺络药罐治疗方法,结合患者情况,通过针刺后药罐干预,可以让药物快速作用于颈椎小关节紊乱病灶,发挥药效,增强治疗效果。刺络药罐结合推拿整脊疗法从不同角度,快速改善患者脊神经、交感神经状态,促进经络状态改善,缓解肿胀、活动受限、僵硬不适等症状。推拿治疗改善颈椎小关节紊乱周围肌肉痉挛,使得经络疏通,缓解患者疼痛、颈部不适等病症。整脊疗法改善关节囊、关节、肌肉之间关系,缓解神经压迫,改善疼痛、僵硬不适等症状。配合刺络药罐,增强改善病症效果。《灵枢·本脏》载:“血和则经脉流行,营复阴阳,筋骨劲强,关节清利矣”。针刺疗法可以通经利血、祛瘀清热、消肿止痛、祛邪,疏通气血,促进心血生成,有效改善经脉。针刺操作安全、简便,快速将小关节紊乱部位的瘀血排出,促使局部血液及组织内生化物质发生改变,调整机体免疫、炎症等状态促进患者病症改善。《外科启玄》中指出药罐方法“药煮热竹筒一个……脓尽为度”,药罐干预将罐内负压、中药蒸汽及其热力作用三者合一,对病灶位置进行干预,行血祛瘀、祛风除湿、消肿通络止痛。本研究结果显示,治疗后观察组VAS评分和眩晕、僵硬不适、活动受限、肿胀分数低于对照组(P均<0.05)。观察组治疗总有效率为96.15%(25/26),高于对照组的69.23%(18/26)(P<0.05)。刘昂鑫研究中针对颈椎小关节紊乱患者在推拿、整脊(宫廷理筋术)治疗基础上增加刺络药罐治疗,治疗组治疗有效率(94.44%)高于对照组(66.67%)(P<0.05),与本研究结果一致。说明针对颈椎小关节紊乱采用刺络药罐结合推拿整脊疗法应用效果理想。

刺络药罐、推拿整脊疗法均属于中医特色疗法,治疗中充分结合患者病症,予以对症治疗,以改善患者病症。目前关于中医特色疗法在颈椎小关节紊乱治疗中的研究报道鲜少,未来需要加大力度开展相关研究,以全面论证刺络药罐、推拿整脊法在颈椎小关节紊乱治疗中的价值。本研究样本量小,未深入分析刺络药罐治疗优化方案,未来将扩大样本量,深入分析不同患者刺络药罐治疗优化方案。

综上所述,颈椎小关节紊乱患者的治疗中,刺络药罐结合推拿整脊疗法较之单一推拿整脊疗法效果更理想,治疗后患者疼痛程度下降,临床症状缓解。

[参考文献]:

[1]张国勇,谢芳,杨琴,等.子母补泻取穴法针刺联合推拿治疗急性腰椎小关节紊乱的疗效观察及对血清miR-204、miR-223-5p水平的影响[J].上海针灸杂志,2023,42(1):61-65.

[2]郭立华,肖京,路丽,等.药罐治疗颞下颌关节紊乱病随机双盲对照研究[J].中国中西医结合杂志,2022,42(7):822-826.

[3]申京哲,朴荣.筋膜锻炼术结合推拿手法治疗颈椎小关节紊乱症的临床观察[J].中国民间疗法,2022,30(22):44-46.

[4]叶方庆,吴叶琪,梁允棋,等.中医正骨治疗脊椎小关节紊乱的研究进展[J].中国乡村医药,2022,29(15):75-78.

[5]何梦华,金远林,刘贱女.祛瘀生新刺络药罐法治疗膝骨性关节炎患者的临床观察[J].世界中西医结合杂志,2021,16(8):1495-1499.

[6]卞彩茹,唐梦,谢苑芳,等.刺络药物罐联合乌麻膏治疗膝骨性关节炎临床观察[J].光明中医,2021,36(12):

[7]李忠林,陈桂凤.林氏正骨结合改良刺络拔罐法治疗颈型颈椎病的疗效观察[J].颈腰痛杂志,2023,44(4):694-695.

[8]陈冬,王圆圆,吴函秋,等.浮针结合刺络药物罐治疗急性踝关节扭伤的临床观察[J].中国中医急症,2023,32(6):1066-1069.

[9]黄晓群,黄少鹏,刘丽平.刺络药物罐疗法配合股四头肌功能手法对膝骨性关节炎患者关节功能及关节液炎性因子水平的影响[J].系统医学,2023,8(20):51-54.

[10]董偓.整脊推拿手法治疗胸椎小关节紊乱症的效果[J].中国继续医学教育,2020,12(9):140-142.

[11]许海晨,黄锦,李杰,等.南少林理筋整脊手法联合四维牵引治疗腰椎小关节紊乱的效果及对腰部功能的影响[J].中外医学研究,2021,19(30):44-47.

[12]王雅青.整脊推拿联合短刺法治疗椎动脉型颈椎病患者的效果[J].中国民康医学,2022,34(17):110-112.

[13]王凡,王普,王延平.整脊手法推拿联合热敏灸在神经根型颈椎病患者治疗中的效果分析[J].现代诊断与治疗,2021,32(20):3215-3216.

[14]刘昂鑫.推拿、整脊(宫廷理筋术)配合刺络药罐治疗颈椎小关节紊乱36例临床观察[C].第四届国际骨与关节疾病高峰论坛暨世界中联骨关节疾病专业委员会第四届学术年会论文集,2018:51-52.

[15]苏美意,范德辉,张振宁,等.刺络拔罐疗法与拮抗松弛术、药物疗法治疗急性腰扭伤的效果对比[J].当代医药论丛,2021,19(18):1-3.