普拉克索联合多巴丝肼治疗帕金森病的临床效果论文

2024-10-16 13:57:46 来源: 作者:dingchenxi

摘要:目的:分析普拉克索联合多巴丝肼治疗帕金森病(Parkinson disease,PD)的临床效果。方法:选取2021年9月—2023年4月三明市第一医院收治的80例PD病患者为研究对象,采用随机数表法将患者分为对照组(n=40)与观察组(n=40),对照组实施多巴丝肼治疗,观察组实施普拉克索联合多巴丝肼治疗,两组患者均持续治疗3个月。

【摘要】目的:分析普拉克索联合多巴丝肼治疗帕金森病(Parkinson disease,PD)的临床效果。方法:选取2021年9月—2023年4月三明市第一医院收治的80例PD病患者为研究对象,采用随机数表法将患者分为对照组(n=40)与观察组(n=40),对照组实施多巴丝肼治疗,观察组实施普拉克索联合多巴丝肼治疗,两组患者均持续治疗3个月。比较两组患者治疗前、治疗1个月、治疗3个月非运动症状(non-motor symptom,NMS)、生活质量、运动功能,并统计患者治疗期间不良反应发生率。结果:治疗1个月、3个月,观察组非运动症状问卷量表(non-motor symptom questionnaire,NMSQuest)评分、39项帕金森生活质量问卷(39 item Parkinson disease quality of life questionnaire,PDQ-39)低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗1个月、3个月,观察组各维度统一帕金森病评定量表(unified Parkinson disease rating scale,UPDRS)评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:相较于单独多巴丝肼治疗,普拉克索联合多巴丝肼治疗在PD患者中具有更好的效果,可显著改善NMS、生活质量和运动功能,且具备较高的安全性。

【关键词】普拉克索;多巴丝肼;帕金森病;非运动症状;生活质量

帕金森病(Parkinson disease,PD)是一种慢性进行性的神经系统变性疾病,主要由多巴胺能神经元的丧失引起,其特征性症状包括静止性震颤、肌肉僵硬、运动缓慢及姿势不稳。PD的危害性不仅体现在其明显的运动障碍上,还涉及一系列非运动症状(non-motor symptoms,NMS),包括抑郁、焦虑、认知功能障碍等,极大地影响了患者的生活质量。NMS的存在,不仅会加重患者的身体不适感,还将进一步限制其社交和生活能力,使疾病对患者的综合影响更为显著[1]。目前,PD病的治疗主要以缓解症状和提高患者生活质量为目标,常规治疗方法主要包括药物治疗、手术治疗和康复治疗,而药物治疗因使用便捷、疗效确切、效果快速等优势成为治疗PD的主要方式[2]。多巴丝肼和普拉克索均是治疗PD疾病的常用药,多巴丝肼为复方制剂,通过增加左旋多巴到达脑的药物浓度,在治疗原发性震颤麻痹、PD、脑炎后动脉硬化性等疾病中具有较好的干预效果。但研究报道,该药物长期使用会导致疗效逐渐减弱,并加重运动功能障碍,甚至出现一些副作用,包括恶心、呕吐、腹泻、头痛[3]。普拉克索是新一代非多巴胺药物,属于多巴胺受体激动剂类别,通过直接刺激多巴胺受体的方式调节神经递质的水平,在提高治疗效果的同时能够预防相关并发症的发生[4]。本次研究将普拉克索与多巴丝肼联合应用于PD患者中,分析联合治疗对患者非运动症状、生活质量、运动功能的潜在改善作用,以期为PD病的综合治疗提供更为科学的依据和有效的临床指导,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

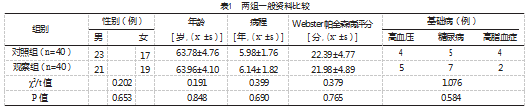

选取2021年9月—2023年4月三明市第一医院收治的80例PD病患者为研究对象,(1)纳入标准:①符合《中国帕金森病治疗指南》[5]诊断标准,且经过临床确诊为PD综合征;②年龄60~85岁;③能够独立完成相关量表的问卷调查。(2)排除标准:①其他严重的神经系统或心理疾病;②对本次研究药物过敏;③孕妇或哺乳期妇女;④有其他干扰研究结果的严重健康问题,如严重的心血管疾病、器官功能衰竭等;⑤参与其他药物试验。采用随机数表法将患者分为对照组(n=40)与观察组(n=40)。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性,见表1。本次研究经过院内医学伦理委员会批准。患者知情同意研究。

1.2方法

1.2.1对照组

给予多巴丝肼(生产厂家:上海罗氏制药有限公司;国药准字H10930198;规格:250 mg,每片含左旋多巴200 mg与苄丝肼50 mg)口服治疗,3次/d,初始用药剂量为62.5 mg/次,根据患者的临床表现及不良反应发生情况,在治疗的前4周内可逐渐增加每日药物的使用剂量,每次可增加62.5 mg,直至患者临床症状得到改善的有效剂量。对于存在高血压、高血脂、糖尿病等基础合并症的患者进行降压、降血脂、降糖等合并用药治疗,在治疗时应密切监测患者的血压、血脂、血糖水平变化。持续治疗3个月。

1.2.2观察组

给予普拉克索(生产厂家:浙江京新药业股份有限公司;国药准字H20183367;规格:0.25 mg)联合多巴丝肼治疗。多巴丝肼给药方式同对照组,普拉克索口服治疗,3次/d,初始用药剂量为0.125 mg/次,每5~7天逐渐增加药物剂量1次,同时观察患者的耐受情况,根据患者的耐受程度决定是否继续增加药物的使用剂量,直至患者临床症状改善的有效剂量,用药最大剂量≤4.5 mg/d。持续治疗3个月。

1.3观察指标及评价标准

1.3.1非运动症状(non-motor symptom,NMS)

采用非运动症状问卷量表(non-motor symptom questionnaire,NMSQuest)评价患者非运动症状,该量表共包含30个问题,以“是”与“否”2个选项进行回答,回答“是”计1分,回答“不确定”或“否”则不计分,总分为30分,得分越高提示患者症状越严重[6]。

1.3.2生活质量

采用39项帕金森生活质量问卷(39 item Parkinson disease quality of life questionnaire,PDQ-39)评价患者生活质量。该问卷包含8个维度,共计39个问题,每个问题评分为0~4分,0分为从不,1分为偶尔,2分为有时,3分为经常,4分为始终,评分越低提示患者生活质量越好[7]。

1.3.3运动功能

采用统一帕金森病评定量表(unified Parkinson disease rating scale,UPDRS)评价患者运动功能,该量表涉及行为情感(4条目)、运动检查(14条目)、日常生活(13条目)、药物治疗(11条目)4个维度,每项评分为0~4分,得分与患者运动功能呈负相关[8]。

1.3.4不良反应发生率

统计两组患者治疗期间不良反应发生情况,主要包括恶心、头晕、胃肠胀气、厌食等。

以上量表、问卷测评评分均由2名受过专业培训的神经内科医生与患者进行面对面测评。

1.4统计学处理

本研究数据采用SPSS 23.0统计学软件进行分析和处理,年龄、病程、Webster帕金森病评分、NMS、生活质量等计量资料以(x-±s)表示,采用t检验,性别、基础并发症、并发症发生率等计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

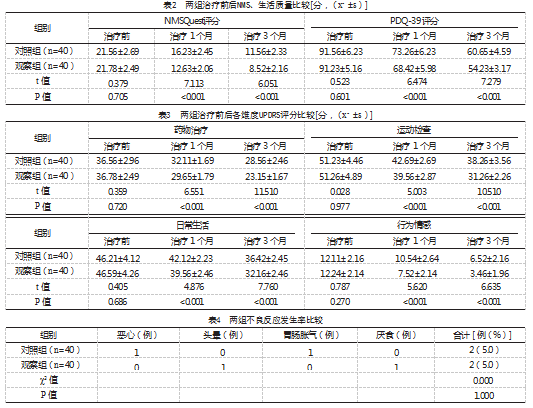

2.1两组治疗前后NMS、生活质量比较

治疗前,两组NMSQuest评分、PDQ-39评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1个月、3个月,观察组NMSQuest评分、PDQ-39评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2两组治疗前后UPDRS评分比较

治疗前,两组各维度UPDRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1个月、3个月,观察组各维度UPDRS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3两组不良反应发生率比较

两组干预期间均发生2例不良反应,两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3讨论

PD是继阿尔茨海默病后最常见的神经退行性疾病之一,以中老年人群最为多见,其发病率随着年龄的增长而逐渐增加。根据相关研究报告结果显示,在我国65岁以上的人群中,PD的总体患病率高达1 700/10万[9]。

PD的主要特征是黑质中的多巴胺能神经元的进行性丧失,该病病理学改变主要涉及大脑中特定区域的神经元损害和多巴胺水平的不平衡,黑质是位于脑干底部的一个区域,其中的神经元负责产生多巴胺,其为在运动控制中起关键作用的神经递质。随着多巴胺能神经元的丧失,大脑中的运动调控系统受到影响,导致运动功能障碍[10]。近年来,随着临床对PD进行深入研究,发现PD发生后,除了面临运动障碍外,还表现出一系列的NMS,如抑郁、焦虑、睡眠障碍、认知功能障碍等,NMS的出现不仅影响了患者的心理健康,还使得PD的治疗变得更加复杂[11]。目前,临床多依据病理学改变机制对患者采用多巴丝肼进行治疗,但有研究表明,长期使用药物会增加耐药性,降低临床疗效,若增加服用剂量又会增加患者不良反应发生率,导致脑部黑质多巴胺神经元发生变性坏死[12]。因此,寻找可以增加多巴丝肼片治疗效果,同时减少长期服药的不良反应的药物,是临床上亟待解决的问题。

普拉克索是一种人工合成的氨苯噻唑衍生物,属于多巴胺激动剂类别,通过刺激多巴胺受体来模拟多巴胺的作用,从而缓解运动障碍症状[13]。马晓颖[14]研究指出,普拉克索能对受损神经元起到保护作用,抑制脑内黑质多巴胺能神经元的变性坏死。基于此,本研究将多巴丝肼与普拉克索联合应用于PD的治疗中,结果显示,观察组NMSQuest评分、PDQ-39评分低于对照组。分析其原因在于,多巴丝肼可以转化为多巴胺,提高大脑中多巴胺水平,缓解运动症状如颤动、肌肉僵硬和运动迟缓,促进多巴胺与受体间更好地结合,使多巴丝肼治疗效果增加,更好地控制PD的运动症状,进而减轻患者的NMS症状,包括认知障碍、情绪问题、自主神经系统功能障碍等问题,从而改善患者的生活质量。

PD是一种神经系统退行性疾病,其核心病理生理学变化是大脑中产生多巴胺的神经元的逐渐丧失,而神经元主要位于黑质,通过中脑到大脑的通路,特别是纹状体来调节运动,随着神经元的丧失,大脑对于控制和协调运动的能力受到影响[15]。多巴胺是一种神经递质,在大脑中起到了传递信号的作用,特别是涉及运动控制的区域,由于PD中多巴胺神经元的减少,导致多巴胺的产生和释放减少,影响了神经信号的传递,是导致PD患者运动障碍的主要原因[16]。本研究将多巴丝肼与普拉克索联合应用于PD的治疗中,结果显示,观察组UPDRS评分低于对照组。分析其原因在于,普拉克索为选择性5-羟色胺2A(5-HT2A)受体拮抗剂,在PD的研究中,5-HT2A受体在病理生理学上可能发挥一定的作用,可调节神经递质系统,有助于缓解患者的运动症状。多巴丝肼是多巴胺的前体,能够穿越血脑屏障,被转化为多巴胺,从而增加PD患者缺乏的多巴胺水平,以改善运动功能和减轻PD的症状,通过将两种药物联合应用于PD中能够从不同的作用机制综合调节神经系统,为患者提供综合的治疗效果,有助于更好地控制PD的症状。另外,本次研究结果还发现,两组患者并发症发生率比较,差异不显著,提示普拉克索联合多巴丝肼治疗PD具备较高的安全性。

综上所述,相较于单独多巴丝肼治疗,普拉克索联合多巴丝肼治疗在PD患者中具有更好的效果,可显著改善非运动症状、生活质量和运动功能,且具备较高的安全性。

参考文献

[1]郭珍.多巴丝肼联合左旋多巴治疗帕金森病的效果及对血清炎症因子的影响[J].中国医学创新,2023,20(2):32-36.

[2]陆翔.脑电仿生电刺激联合普拉克索对帕金森病患者非运动症状及睡眠质量的影响[J].中国医学创新,2023,20(17):38-41.

[3]赖琼,赵晓玲,李立,等.普拉克索、多巴丝肼初始单独或联合治疗对帕金森病非运动症状患者认知功能和血液学指标的影响[J].实用医院临床杂志,2020,17(5):148-152.

[4]巩忠,王海鹏,许莉,等.多巴丝肼联合普拉克索治疗帕金森病患者的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2023,39(18):2607-2611.

[5]中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组,中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组.中国帕金森病治疗指南(第四版)[J].中华神经科杂志,2020,53(12):973-986.

[6]冯裕星,王义兰,李梁蜜,等.早期初诊帕金森病患者非运动症状的临床特征及影响因素分析[J].中国实用神经疾病杂志,2017,20(11):8-11.

[7]PETO V,JENKINSON C,FITZPATRICK R.PDQ-39:a review of the development,validation and application of a Parkinson's disease quality of life questionnaire and its associated measures[J].Journal of Neurology,1998,245(Suppl 1):S10-S14.

[8]张亚.早期帕金森病脑白质损害扩散张量成像的研究[D].沈阳:中国医科大学,2017.

[9]马惠姿,王雪梅,曹振汤,等.特发性震颤与特发性震颤发展成帕金森病患者的临床特征比较[J].中国康复理论与实践,2018,24(7):757-762.

[10]苏清平,黄炼红,徐维,等.低频与高频重复经颅磁刺激治疗帕金森病患者的临床效果对比[J].中外医学研究,2022,20(22):14-17.

[11]方登富,蒋世杰,柯莉,等.丁苯酞联合舍曲林对帕金森病合并抑郁症患者认知功能及血清NT-3、BDNF、5-HT水平的影响[J].贵州医科大学学报,2023,48(1):99-103.

[12]蒋颖,雷贻碌,张兴博,等.艾地苯醌联合多巴丝肼片对老年帕金森病患者运动和非运动症状及氧化应激水平的影响[J].大医生,2023,8(16):50-52.

[13]马晓颖.普拉克索联合多巴丝肼对帕金森病患者血清Hcy、TNF-α及IL-6水平的影响[J].临床合理用药杂志,2023,16(7):58-61.

[14]马晓颖.低频重复经颅磁刺激联合普拉克索治疗帕金森病的效果及对非运动症状、肌张力的影响[J].临床合理用药杂志,2023,16(8):161-163.

[15]李绍平.普拉克索、多巴丝肼联合CCBT治疗帕金森病合并睡眠障碍的效果[J].中外医学研究,2023,21(23):164-167.

[16]林清江,魏吟秋.普拉克索加多巴丝肼片对帕金森病的治疗效果[J].中外医学研究,2021,19(27):151-153.