歌剧《原野》中咏叹调《哦,女人》艺术赏析论文

2024-05-16 14:00:07 来源: 作者:hemenglin

摘要:歌剧《原野》,是第一部在国际乐坛上大放异彩的中国歌剧,在中国的歌剧史 上,《原野》有着举足轻重的地位。焦大星的咏叹调《哦,女人》出自歌剧的第一幕

摘要:歌剧《原野》,是第一部在国际乐坛上大放异彩的中国歌剧,在中国的歌剧史 上,《原野》有着举足轻重的地位。焦大星的咏叹调《哦,女人》出自歌剧的第一幕,也是该 角色在剧中唯一的咏叹调。文章以《哦,女人》为例,综合演绎经验,结合斯坦尼斯拉夫斯基 (1863~1938)表演体系的观点,对作品进行理论和实践的分析,为歌剧《原野》的研究提供 更多的实用价值,为研究这首咏叹调的研究者提供参考。

关键词:《原野》;焦大星;作品分析;演唱探究

一、歌剧《原野》创作背景

歌剧《原野》创作于1986年,并于1987年首次演出。 当时的中国,正处于改革开放的初始,各种文艺思想、派 别、创作作品大量涌入中国,这极大地活跃了国人当时的 思想,开阔了视野,这也极大宽松了当时文艺作品的创作 环境。为歌剧《原野》的“横空出世”奠定了不容忽视的 条件基础。

《原野》的成功离不开作曲家和编剧的虚心学习和 成熟思考。曲作者金湘先生对创作充满热情,不断学习国 外当代音乐的作曲技法,将西方作曲技法融合中国的民族 传统,才有了《原野》璀璨的成就。编剧万方将父亲的同 名话剧《原野》改编成歌剧,并在剧中人物形象和剧情上 做了一定的修改,重点表现了角色的内心以及感情上的纠 葛。

正是有了具有中国式歌剧思维的优秀作曲家和深谙人 物内心世界的优秀编剧,歌剧《原野》自1987年问世以来 广受赞誉,成了第一部在国外演出的中国歌剧。

二、《哦,女人》的音乐分析

《哦,女人》的曲式结构为带再现的单三部曲式。

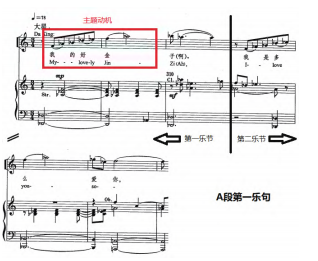

A段:主调为降D大调,主调织体,节奏为3/4拍,6+6 方整型乐段。第一乐句a(谱例1)又由3+3两个乐节构成。 第一、二小节的上行旋律材料,是本曲的主题动机,低音部分保持主持续,也强调了该咏叹调主人公焦大星的老实 性格。后一乐节与第一乐节同头异尾,变化重复,开放于 属和弦,为后续剧情的发展提供变化的空间与可能,也表 明了内心活动的纠结。第二乐句b对比进行,旋律部分出现 了大量的空拍,这是焦大星内心活动纠结的重要标志,表 现了他的矛盾心理,同时加入了一声叹息—— “唉”,更 凸显了焦大星的无奈。乐句开放于属和弦,为后面的“诉 苦”部分埋下了伏笔。

谱例1 A段第一乐句(1-7小节)

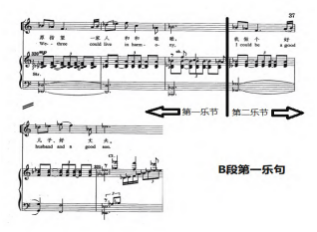

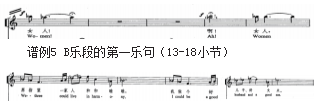

B段:由两个乐句组成,对比进行。第一乐句c(谱例2)又可分为3+3两个乐节,两个乐节同头异尾变化重复,低声部柱式和弦在同一节奏型上平稳进行,结合歌词不难 看出是焦大星内心的愿望,希望一家人和和睦睦,但是后 一乐节最终又开放在了属和弦,为之后的旋律情绪变化做 了准备。第二乐句中的旋律材料在此乐句中重复了一次, 强调了音乐情绪,同时低音部分的和弦进行打破了之前的 稳定,也暗示着事与愿违。

谱例2 B段第一乐句(13-18小节)

A’段(文末谱例3):由7+8两个乐句组成,主题动机 动力性再现,标志着再现段的到来。高声部将本曲的主题 动机织体八度叠加,同时低声部与高声部镜像倒影反向进 行,使得音响效果增加了强烈的矛盾冲突,同时又层层递 进。随后,音乐的第一个高潮出现了,紧接着又是通过同 样的手法,引出了第二个高潮。这两波高潮将焦大星对女 人的不理解,以及夹在两个女人中间的无奈的情绪推到了 顶点,同时也是对其生活状态不满的宣泄。两波高潮正处 于本曲的黄金分割点附近,可见作曲家技艺的高超。第二 乐句中,对主题动机材料进行了几次分裂后开放终止。

三、表演中的艺术性——斯坦尼斯拉夫斯基表演观点 在《哦,女人》中的运用

(一)体验艺术

斯坦尼斯拉夫斯基表演体系要求演员通过有“意识” 的训练,达到“下意识”的行为动作要求,从而彻底化身 为角色。“要避免做那违反我们天性、违反逻辑、违反情 理的事情!这一切都会促使表演游离,引起强制、做作和 撒谎。这些东西在舞台上愈多,对于真实感就愈有害处, 因为非真实会败坏真实感,使它脱离正轨。要去掉那种在 舞台上作假和撒谎的习惯,不要让它们的坏种子在你们心 里生根。要无情地把它们排除出去。不然莠草就会繁殖起 来,就会压倒你们心里一切最珍贵的、最必需的真实的 萌芽。” [1]也就是说,在舞台上,要求表演者融入角色所 在的生活环境中,完全一样正确地、合乎逻辑地、有秩序 地、像活生生的人那样去思考和行动,即“真听、真看、 真感受”。在做到这一系列的要求后,演员才能接近自己 所要表现的角色,感受角色的一切行为和事务,这也被斯 坦尼斯拉夫斯基称为是“体验艺术”。回归作品,在演绎 《哦,女人》这首作品之前,演绎者需要仔细研读《原 野》以及其相关的文献,充分了解其中的人物关系,尤其对焦大星的人物形象要做深入的了解。通过“意识”去感 受焦大星的心理活动以及思想,才能做到在舞台上有“下 意识”的行为动作,从而自然地在舞台上表现。

(二)外部表现力

体系也十分重视发展演员的形体、声音、吐词等外 部的表现力,因为外部表现力会激发内部情感,内部情感 则会反作用于外部表现力,这是完整的内部心理与外部表 现相互交织融合的过程。演绎者要牢记焦大星是个“懦弱 型”的男人,在演绎时,形体、歌唱、语言要时刻与人物 形象相符。例如在演唱高潮部分时(谱例4),若做出高亢 的行为动作,则与形象会产生偏差,因此演绎者要以类似 “无助呐喊”的行为动作来维持一个懦弱的形象。在演唱B 乐段的第一乐句时(谱例5),整体的行为动作要有内在的 驱动力量,但不能过于明显,在演绎时要有期待和希望, 因为这就是焦大星渴望的生活,简单却难以实现。

谱例4 高潮部分(29-33小节)

(三)“最高任务”与“贯串动作”

斯坦尼斯拉夫斯基还探讨了“最高任务”和“贯串 动作”的概念。“最高任务”与作品的主题思想密切相 关,指一部作品创作意向的真正方向。“我们就把这个目 标——这个吸引着一切任务,激发演员——角色的心理生 活动力和自我感觉诸元素的创作意向的基本的、主要的、 无所不包的目标叫做:作家作品的最高任务” [2] 。“贯串 动作”则指演员在表演时,会有一连串的零散元素,将其 连接起来,便有了“贯串动作”,而“贯串动作”的目 标,就是奔向“最高任务”。“认清了创作意向的真正目 标之后, 一切动力和元素就会沿着作者所规划的道路,奔 向总的、最终的、主要的目标——奔向最高任务。‘演 员一角色的心理生活动力要通过整个剧本的这种积极内在 的意向,在我们的行话中称为……’阿尔卡其•尼古拉耶 维奇指着挂在我们前面的第二块字牌读出上面的字:演 员——角色的贯串动作” [3] 。在歌剧中,焦大星为了解决 出现的问题,选择“屈辱”地去迎合,他的懦弱是黑暗社 会所不需要的,因此他必定会因为软弱而付出代价,而这 也是焦大星角色的“最高任务”。这首咏叹调是整部歌剧 “贯串动作”中的一个元素,演绎者要明确“最高任务” 的要领, 一切的行为、动作、语言都是为了奔向“最高任 务”。

(四)“言语动作”与“情绪记忆”

“言语动作”与“情绪记忆” [4]也是体系中非常重 要的两个专业术语。“语言动作”指的是演员所展现的语 言、声音,不只是单纯的“读台词”,要使之成为真正的 动作,要求演员对角色“为什么这么说” “说话的目的是 什么”等问题进行思考,从而实现符合逻辑的表现。“情 绪记忆”则指的是演员要将过去所遇到的、表现过的情绪作为一种记忆,储存在自己的记忆库中,之后再表现某种 情绪时,能够对其进行调动,从而更好地塑造角色。在演 绎这首咏叹调时,演绎者的声音不能因为有很多高音而过 于高亢,这首作品主要是表现焦大星的内心活动,要抱有 诉说的语气娓娓道来。例如在演唱第一乐句第一乐节时 (谱例6),演绎者应更多地去表现“诉说”的行为动作, 而不是为唱高音而过于兴奋,否则就不属于焦大星的人物 性格。又如演唱B乐段第二乐句时,需要演绎者有一定的 “情绪记忆”。焦大星处在母亲与妻子之间的矛盾夹缝 中,对他而言两边都非常重要,都是不可得罪的。很多演 绎者并未经历过这种情况,因此在演绎这一乐句时,大多 拿捏不准,甚至非常平淡。演绎者可以将过去所经历的无 奈、求而不得等类似的记忆与此乐句相互结合,从而达到 近似的效果。

谱例6 第一乐句第一乐节(1-3小节)

四、《哦,女人》的创作特点

《哦,女人》这首咏叹调,出现在歌剧中的第一幕, 剧中焦大星角色登场后,紧接着对唱,就出现了这首咏叹 调,对于不熟悉《原野》的观众来说,这首咏叹调将焦大 星这一人物做了简介,并且伴随着这首咏叹调,焦大星的 人物性格也一下子丰富了。

窥探这首咏叹调的歌词不难发现,似乎与焦大星所处 的年代不符合,例如第一句:我的好金子啊,我是多么爱 你。曹禺先生创作《原野》的时间是1937年,从时间上我 们可以看出,当时的人,特别是农村中生活的人,并不会 这么直白地将情和爱表达给对方,更不会说“多么爱你” 这类字眼,可见这些都是词作者为了方便50年后,也就是 1986年以后的观众能更好地理解人物所加入的,这一类词 的加入,不光是一种创新的体现,也使得中国歌剧能够走 出国门,符合世界人民的审美需求。

欣赏完整部歌剧,对于其中的音乐部分可以明显感 觉到大多是无调性音乐,而这类音乐也是当时非常新潮的 流派,曲作家金湘先生通过自身对于西方音乐的学习,将 无调性音乐运用到了中国歌剧中,并且根据人物性格,创 作了剧中人物的对应唱段。在咏叹调《哦,女人》中,作 曲家赋予了它大调式,并且没有转调,曲式也是单三部曲 式,一切看起来都是那么的“老实”,与焦大星这一形象 相呼应。作曲家根据角色性格特色创作的痕迹在剧中屡见 不鲜,这无不体现了曲作家在创作时精益求精的态度和高 超的创作技术。这一创作特点,也对之后的歌剧创作有非 常深刻的学习和借鉴意义。

五、结语

在歌剧《原野》中,《哦,女人》是焦大星角色形象 的点睛之笔,焦大星虽然是虚构的形象,但通过这首咏叹 调,他似乎是真实存在一般,能引起听众的共鸣。在这首 咏叹调中,不论是歌词还是曲调,都显露出词曲作者对于这首咏叹调的重视,以及对于这首作品的精心雕琢。文中 提及了斯坦尼斯拉夫斯基的相关理论,《演员自我修养》 一书,是笔者一直在研读和思考的著作。当下正是中国民 族歌剧发展的黄金时期,斯坦尼斯拉夫斯基的观点众多, 将斯氏观点与声乐表演相结合,不光能使歌者能唱好歌 曲,还会帮助歌者将人物演绎得更为饱满。希望本文能对 歌剧《原野》的研究提供新的视野,对中国民族歌剧的发 展贡献绵薄之力。

附图:

谱例3:A’段(27-41小节)

参考文献:

[1]格•克里斯蒂•斯坦尼斯拉夫斯基:《演员自我修养》.林陵 译,中国电影出版社,1986:260页.

[2](苏)斯坦尼斯拉夫斯基.演员自我修养 第一部[M].林陵,史 敏徒译.北京:中国电影出版社,2006:406页.

[3](苏)斯坦尼斯拉夫斯基.演员自我修养 第一部[M].林陵,史 敏徒译.北京:中国电影出版社,2006:413页.

[4](苏)斯坦尼斯拉夫斯基.演员自我修养 第一部[M].林陵,史 敏徒译.北京:中国电影出版社,2006:261-343页.