大燕《严复墓志》与书手刘秦论文

2024-05-15 14:08:04 来源: 作者:hemenglin

摘要:安燕历时短暂,所存墓志甚少,现存安史之乱时期墓志不到两百方,且多刻制不 精,而近年来于洛阳出土的大燕《严复墓志》,不仅书法传真程度极高,且撰文者

摘要:安燕历时短暂,所存墓志甚少,现存安史之乱时期墓志不到两百方,且多刻制不 精,而近年来于洛阳出土的大燕《严复墓志》,不仅书法传真程度极高,且撰文者、书丹者皆 为名人,具有很高的研究价值。现对大燕《严复墓志》的内容进行考辨,就其书法艺术展开探 究,通过与《兰亭序》、智永《真草千字文》的图像对比,分析《严复墓志》的书法风格与书 法价值,并对书手刘秦加以考证,探讨刘秦“史书无载”的真正原因。

关键词:严复墓志;书法风格;刘秦

大燕《严复墓志》,全称《大燕赠魏州都督严府君墓 志铭》,出土于洛阳,志高、宽均90厘米,志文为楷书, 计31行,满行32字,保存完好,计存962字,刻石甚精,撰 文者赵骅,书者刘秦,刻者丁玩李諠等。大燕年代短暂, 墓志甚少,该墓志极为完整,书法精美,内容涉及安史之 乱中众多重要历史细节,颇具价值。

就现有研究来看,并未对《严复墓志》进行详细的考 证与讨论,而与其同时出土的严复之子《严希庄墓志》似 乎受到了学界更多的关注,分别有张忱石先生的《<大燕严 希庄墓志>考释》以及赵文成的《大燕<严希庄墓志>三考》两 篇文章,都对墓志的内容、撰文者、书丹者做了较为翔实的 讨论,其中涉及许多关键,可以作为本文的补充。而在书丹 者刘秦的历史定位问题上,两篇文章均做出了相同的推断, 将刘秦史书记载较少的原因归咎于仕官伪燕,大节有亏, 这种并未经过严整分析的说法恐怕不能全面,我们或许可 以结合具体书风及史料记载,给出一个更加合理的解释。

一、墓主生平及严氏家族

志主严复,墓志先叙其家世。其祖父严承构,曾任沧 州司户参军,“因官而迁”,严氏一族遂至渤海。其父严 亮,“州察孝廉,未仕而殁”,墓志称严复“七岁遭家闵 凶”,严复卒于圣武元年(756),时年62岁,因此其父严 亮应卒于长安元年(701)。

志文随后叙述了严复的成长经历,其幼年丧父,年 岁渐长后严复在渤海继陈寡尤、王逈质两“高世之士”之 声名,是时二人已经过世,《全唐文》载陈寡尤“怀道抱 德,博渉经史,白首幽棲,不求闻达。” (1) 《旧唐书•杨瑒》也有国子祭酒杨瑒举荐王逈质一事(2),墓志说此二人 “专经领徒,闻于河朔”恐非虚言。而后唐朝牧守“屡至 礼命,欲表公署职”,严复都称病推辞,直到安禄山起 兵,天有“四星聚尾”异象发生,严复认为此是“帝王异 姓之符”,于是诫其长子严庄入安禄山麾下为谋士。但在 安燕时期,严复仍“守箕颍之志”,并未入朝为官。

墓志中关于严复夫妇身死经过,记载较为模糊。志 载:“属孟津始会,函谷犹封,天下匈匈,人心未定,既 服又叛,衅结兵连,公遂与少子希庄圣武元年春二月戊 子,夫人王氏夏四月庚申,俱在本州相随及难,公享年 六十二,夫人六十三。”据此确定严复卒年应为圣武元 年(756),为大燕降唐的军队所杀。严复次子严希庄的 墓志中对此事有相对详尽的记载:“顷义旗南辕,公保家 本郡,以城临沧海,地带燕郊。曾是邦城之中,其犹宸 宇天下。揆于千虑,势有万全,岂谓丛脞遗孽,凭陵作 乱。 ……遂束身就擒。享年卅,与魏州府君同日并罹冤 酷,此志之终详者也。” (3)其中“魏州府君”即为严复,严 复与次子死于同日,都是在抵抗唐军的过程中被杀。《资 治通鉴》中也有类似的记载:“(李暐)收严庄宗族,悉 诛之。” (4)志史相核,可作补正。

此外,墓志中五次提及“冯翊”,为“其(严复)子 今御史大夫、冯翊郡王庄”,即严复长子严庄。严庄,史 籍无传。据散见于两《唐书》《太平广记》《资治通鉴》 等书记录,严庄曾任孔目官、太仆丞,是安史起兵的主谋 之一。安禄山于天宝十四载(755)攻陷洛阳后,严庄为大 燕中书侍郎。至德二年(757),严庄与安庆绪、李猪儿密谋,“猪儿执刀直入帐中,斫祿山腹” (5),严庄对外称安禄 山病重,“亟立晋王庆绪为太子,寻即帝位,尊禄山为太 上皇。” (6)严庄也因此事加官晋爵,封御史大夫、冯翊王, 这也就是称其为“冯翊”的缘由。

同年十月,唐军大败安师,严庄与安庆绪率其党自洛 阳出走河北,后郭子仪遣兵将取河阳及河内,严庄降唐。 从严复下葬“岁冬十月己酉”至十月乙丑严庄投降仅半 月,期间严庄逃亡奔走,严复下葬应较为仓促。

二、大燕《严复墓志》书风考论

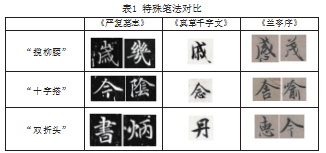

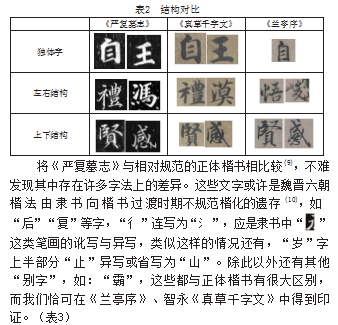

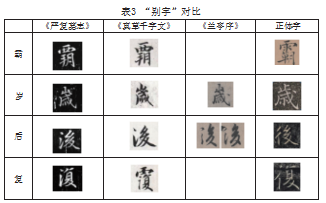

安燕历时短暂,此墓志实则可归于初中唐书法。有 唐一代,书法具有特殊的意义,渗透在社会的各个角落, 尤其是唐太宗将王羲之推至“尽善尽美”的高度后,王书 即被历代帝王奉为圭臬,在此崇王的背景下,书手们纷纷 效仿学习成为必然。至玄宗一朝主张“摆脱旧学”,人们 开始转向其他书家学习,智永是承袭王羲之书风而又有所 变者,也是玄宗朝众多被效法的书家之一,乃至窦臮将其 称为“当代之准绳” (7)。而《严复墓志》处于中唐伊始, 其中可以清晰地看到王羲之与智永的标志性笔法、结字特 征与“别字”。现以《兰亭序》、智永《真草千字文》为 参照,引熊秉明先生总结的王羲之的特殊笔致如“揽柳 腰”“十字搭”“双折头”等,一一探讨(表1)。(8)

如表 一 所示,“揽柳腰”就是将部分笔画写作 “S”形。《真草千字文》中“戚”的长戈,《兰亭序》 “感”“茂”的左撇与长戈都是“揽柳腰”。《严复墓 志》中的“岁”的左撇和长戈、“几”的长戈都采用的是 此种笔法。

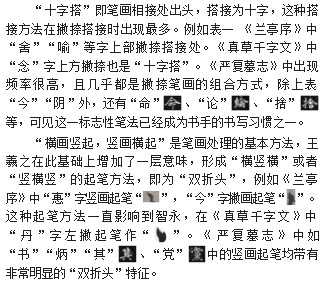

结构方面,墓志中可以清晰地看到智永一派与王羲之流派的韵致(表2),这里大致可以分为三个部分讨论: 其一,以独体字“自”和“王”为例,墓志中“自”整体 圆润,字中空间处理得当,横折偏圆,与《真草千字文》 《兰亭序》“自”的结构相似度极高,甚至在两字点画的 处理上,三处短横都从空中虚画尖锋入笔,向右短行后往 回收笔,这中间或许因为石碑本身的特性以及刻工的二次 创作等问题使得墓志失去了书丹原本的面貌,但是其中点 画的呼应、法度的精熟,仍清晰可见二王一脉的传承。其 二,左右结构上,《严复墓志》兼具王羲之、智永的结 字方法,挪移点画、穿插避让是常用的手段,例如《真草 千字文》中“漠”、《兰亭序》“峻”以及《严复墓志》 中如“冯”字的结构处理均是此类用法。其三,上下结构 上,《严复墓志》效仿了《真草千字文》与《兰亭序》中 将上下结构转变为半包围结构的处理方法,例如“贤” 字,将左上方“臣”部拉长,与下方“贝”部有包围之 感,“感”字则缩小下方心字底,拉长戈画。

综上,《严复墓志》承接王羲之一脉的韵味,往来映 带,呼应流畅,结构严谨,法度精熟,又加以雄浑开阔的 气象,逐渐摆脱了初唐瘦俊秀婉的风格,形成一种平正中 见灵动,严肃中见活泼的气质,在众多中唐墓志中属佼佼 者,理应得到重视。

除《严复墓志》外,考古也发现了刘秦所书其他几方墓志,分别是:《严希庄墓志》《皇第五孙女墓志铭》 《刘奉芝墓志》,其中楷书、行书均有,书风无一例外均 以二王为皈依,正如朱关田先生评刘秦:“全出《圣教 序》,而加丰腴”。 (11)整体劲拔清圆,清劲有法,具有相 当的艺术价值。而与之相悖的是,刘秦在书法史上名声不 显,文献记载极少,这似乎与其实际书法水平严重不符, 不少学者将此归咎于其仕官伪燕,在身份上进行无端猜 测,或许有待商榷。

三、书丹者刘秦及其史书无载的真正原因

墓志末署“朝议郎守太子左赞善大夫彭城县开国男 刘秦书”。书丹者刘秦,史书记载甚少,大都因史书中记 载其妹而作为附属,最早见窦衆《述书赋》,“马家刘 氏,临效逼斥,安西兰亭,貌夺真迹,如宓妃遗形於巧 素,再见如在之古昔(翰林书人刘秦妹归马氏)”。 (12), 后《书小史》《南屏山房集》等均沿用其说。而刘秦作为 独立人物出现,最早见于《宝刻丛编》《金石录》有三, 其一是《唐内常侍陈文叔碑》,李邕撰,刘秦行书,天宝 九载十一月,碑在京兆府。其二是《唐内常侍王智预修塔 铭》,唐赵侍宾撰,刘秦书,天宝十二年,碑在京兆府。 其三是《唐太华观女冠李尊师塔铭》,唐韩法撰,刘秦行 书,天宝十三年,碑在京兆府。这三通碑铭均已不存,其 中亦不载刘秦官职信息,据此只知道他是玄宗天宝间的书 丹人。所幸近年出土唐志中有刘秦署名数方,其间详细记 载刘秦官职,现按葬期次序,列置于下:

1.天宝十三载(754)《皇第五孙女墓志铭》,时署 “朝议郎行太子宫门郎翰林院供奉刘秦书”。

2.圣武二年(757)大燕《严复墓志》,时署“朝议郎 守太子左赞善大夫彭城县开国男刘秦书”。

3.圣武二年(757)大燕《严希庄墓志》,时署“朝议 郎守太子左赞善大夫刘秦书”。

4.肃宗上元二年(761)《刘奉芝墓志》,时署“从姪 朝议郎行尉卫寺丞翰林院待诏刘秦书”。

另外,又陕西出土建中二年(781)《刘鸿墓志》载: “郡君姓刘氏,讳鸿,故秘书监秦之女弟也。”

根据这些墓志署名及史料中为数不多的记载,可对 刘秦的身份与仕宦经历有大致推测。刘秦,玄宗时翰林书 人,天宝十三载(754)任朝议郎行太子宫门郎翰林院供 奉,朝议郎为文散官,正六品上,太子宫门郎为职事官, 唐高宗时改宫门监置,太子宫门局长官,置二员,从六品 下(13)。安史之乱时投降伪燕,圣武二年(757)任朝议郎 守太子左赞善大夫并授彭城县开国男,太子左赞善大夫为 职事官,员五人,掌侍从翊养,职比谏议大夫,正五品上 (14)。祸乱平息后复归于唐,于肃宗上元二年(761)任朝 议郎行尉卫寺丞翰林院待诏,尉卫寺丞为职事官,从六品 上;建中二年(781)任秘书监,官至从三品。

从刘秦的仕宦经历来看,其投降伪燕后官职有明显升 迁的,甚至被授予爵位,想来在伪燕应是受到了相当的重 视。长安光复之后,刘秦又回到唐朝廷,不仅未受处罚, 官职甚至有所提升,由高宗时从六品下提任为从六品上尉 卫寺丞,乃至与建中二年升至从三品秘书监,可见其降燕的经历并未对其在唐朝廷的仕途有任何影响。值得讨论的 是,从刘秦妹的书名和刘秦曾为李邕撰文书丹等事迹来 看,刘秦在当时书坛名声不小,但若仅以此就推测其史籍 无载的原因是“仕官伪燕,耻以书乎” (15),那么刘秦安史 之乱前后官职的升迁变化又该作何解释呢?

通过整理各种石刻文献资料可发现,唐代任翰林书人 多达四十余人,除张怀瓘、蔡有邻、顾戒奢、史惟则、张 少悌等十余人有“善书” (16)的记录外,大多数书待诏都被 淹没在历史中。若将刘秦记载较少的原因归咎于其大节有 亏,而忽视书待诏群体在书法史中受重视较少这一客观事 实,或许有失公允。

学界推测刘秦具有相当的书法水平,大抵来源于两条 线索,一是为李邕撰文书丹,二是《述书赋》中作为“刘 秦之妹”的附属出现。彼时为李邕撰文书丹者大有人在, 按《宝刻丛编》《集古录》不完全统计就有十六人。此 十六人中,于史书中记载较多的主要是擅篆、隶者,而如 季子浩、管卿、孙夔国公等善写正书、行书的书家在史书 中都鲜有记述。刘秦主要活动在唐玄宗时期,受玄宗喜好 与时代风潮影响,翰林书待诏中善篆隶书者较多,评论家与 史学家们也更青睐他们。而在目前所出土的署名为刘秦的 墓志, 以及文献中记载的刘秦所书的墓志中,除大燕《严 复墓志》与《严希庄墓志》是楷书外,其余都是行书,可 见刘秦并不以篆、隶见长,其记载较少也在情理之中。

至于《述书赋》为何只记“刘秦之妹”而未记刘秦, 或也与此有关。有唐记载翰林书待诏数十人,其中善写行 书者多达十七人,其中不乏李思诠、张少悌等名手,窦臮 对此绝不可能不知晓,但《述书赋》竟均不记录在列,反 而是以善隶闻名的吕向、韩择木、蔡有邻、史惟则四人入 选。窦氏在选择中唐时期书家时,似乎也在遵循着“时代 规则”,这与窦氏本人的喜好以及彼时统治阶级审美倾向 脱不开关系。

当然,史书无载并不代表刘秦书法水平不高,相反他 能为玄宗孙女、宦官陈文叔等人书丹,并与李邕合作,其 在当时应是播誉书坛的人物,只可惜没有书迹存世,仅能 从为数不多的墓志中窥得刘秦的书法面貌。

四、总结

从史学上讲,作为安燕为数不多的墓志材料,《严复 墓志》的出土,有助于还原严氏一族的历史形象,有助于 完善安史之乱的部分细节,有助于厘清书丹者刘秦的历史 定位问题。从书法史上讲,《严复墓志》书写水平较高, 直承王羲之、智永的韵致,劲拔清圆,清峻有法,带有非 常明显的时代气息,是研究唐代翰林书家的重要参考,亦 是补充中唐书史的绝佳材料。

注释:

(1)董诰辑:《全唐文》[M]卷二百二十三,清嘉庆内府刻本。

(2)刘昫撰:《旧唐书》[M]卷一百八十五,清乾隆武英殿刻本 载“(杨瑒)出为华州刺史,十六年迁国子祭酒,表荐沧州人 王迥质。”

(3)同 (1).

(4)司马光编著:《资治通鉴》[M]卷一八十五,四部丛刊景宋 本.

(5)司马光编著:《资治通鉴》[M]卷二百一十九,四部丛刊景 宋本.

(6)同上.

(7)窦臮撰,窦蒙注:《述书赋》[M].清文渊阁四库全书本.

(8)熊秉明.智永千字文和冯事兰亭[J].书谱,1980年第6卷第5 期,第18-25页.

(9)此处选择褚遂良楷书进行比较,“岁”“后”“复”出自 《雁塔圣教序》,“霸”出自《倪宽赞》,褚体较为规整,且 《雁塔圣教序》用途严肃,可作为常用字形进行比较.

(10)肖庆祥.智永《真草千字文》中的“别字”[J].中国书 法,2014年第24期,第140-141页.

(11)朱关田.中国书法史•隋唐五代卷[M].江苏教育出版社, 2002年版,143页.

(12)窦臮撰,窦蒙注:《述书赋》,清文渊阁四库全书本.

(13)吕宗力:《中国历代官制大辞典》修订版[M].商务印书 馆,2015年版,第121页.

(14)吕宗力:《中国历代官制大辞典》修订版[M].商务印书 馆,2015年版,第118页.

(15)张忱石. 《<大燕严希庄墓志>考释》[J]中说“仅在其妹 传中顺带一句‘翰林书人也’,却不为之立传,抑为刘秦 仕官伪燕,而耻为其书乎!”以及赵文成《大燕<严希莊墓 志>三考》[J].发于《中国书法》2009年第6期,也论及“文 献中仅有此‘秦,翰林书人也’一句记载,却并不为之立传。抑或因刘秦曾仕官伪燕,正史耻以书乎?” .

(16)王海宾:唐代“翰林书待诏”书家及书迹述略——以石刻 为中心[J].美术大观,2020年第8期,第61-63页.