传统民歌与当代选秀类节目的碰撞——以湖南卫视《春天花会开》为例论文

2024-05-15 12:08:06 来源: 作者:hemenglin

摘要:传统民歌是中国民族音乐的重要组成部分,承载着悠久的历史文化内涵和浓郁的 地域特色。然而进入现代社会以来,传统民歌的生存空间被严重压缩,日益淡出民众视野

摘要:传统民歌是中国民族音乐的重要组成部分,承载着悠久的历史文化内涵和浓郁的 地域特色。然而进入现代社会以来,传统民歌的生存空间被严重压缩,日益淡出民众视野,为 响应国家号召,满足人民日益增长的文化需求,湖南卫视推出了大型民歌竞唱节目《春天花会 开》。这一节目在赛制安排、选曲范围、创作初心、舞美设计等都有可圈可点之处,为民族音 乐的创新发展做出了有益的尝试与探索,但也存在些许不足。文章在系统分析该节目亮点与不 足的基础上,试图提出相关建议策略,以期为促进传统民歌的传承发展提供一点思考。

关键词:传统民歌;现代传承;创新发展;《春天花会开》节目

传统民歌是中国民族音乐艺术的重要组成部分,承 载着悠久的历史文化内涵和浓郁的地域特色,是值得珍视 的文化瑰宝。然而,随着时代演进、社会转型以及外来文 化、网络流行文化的冲击,严重压缩了传统民歌的生存空 间。近年来,党和国家高度重视中华传统文化的传承与发 展,发布一系列政策意见,湖南卫视积极响应国家文化 传承的号召,于2022年3月推出大型民歌竞唱节目《春天 花会开》,在社会民众中产生了很大反响。本文基于对传 统“民歌”概念的考察认知,结合《春天花会开》节目定 位,围绕传统民歌与当代选秀类节目的碰撞这一论题进行 思考,在分析该节目亮点与不足的基础上,尝试提出建议 策略,以期促进传统民歌能在新时代更好的传承与发展。

一、“民歌”概念及其传承现状

民歌生发于农耕时代,曾是老百姓生活当中不可或缺 的精神食粮。据《音乐百科词典》关于“民歌”条目的解 释:“由人民群众通过听觉记忆和口头流传而集体创作的 歌曲……反映本民族特有的历史、民俗、性格、情趣和文 化传统。” [1] 民族音乐学家伍国栋先生也在《民族音乐学 概论》中强调:“民歌是每个民族在历史发展的过程中创 作的带有自己民族风格特色的歌曲,是劳动人民的传统歌 曲……民歌的特点是表达劳动人民的思想、感情、意志、要求和愿望,具有强烈的现实意义,是各民族文艺中的一 个重要组成部分” [2] 由此可见,民歌是民众精神文化最具 代表性的艺术形态,也是农耕社会的主流文化之一。

我国民歌历史悠久,早在原始社会,祖先就在狩猎、 祭祀等活动中歌唱。《诗经》中《国风》篇采集了西周到 春秋黄河流域十五个地区的民歌,《楚辞》也记载有南方 地区的民歌。历经秦汉、魏晋六朝、唐宋元时期,民歌在 各地不断流传发展;至明清及近代以来,随着新型资本主 义经济因素的萌芽,在阶级矛盾和民**盾尖锐的斗争中 也产生了相当数量、具有强烈的人民性特征的优秀民歌。 新中国的成立,赋予民歌新的艺术生命,人们用歌声唱出 了对党、对毛**、对新生活的无限热爱,涌现出无数优秀的新民歌作品。

改革开放以来,社会面貌日新月异,多元文化并存发 展,对于传统民歌造成强烈冲击,在很大程度上限制了民 歌在当代进一步传承和发展。尽管20世纪八九十年代,由 文化部牵头,发起了中国民歌搜集整理工作,保存了大量 珍贵的民歌录音录像资料,尤其是近年来非物质文化遗产 保护工作的大力推进,引起了全社会对传统文化的重视。 2018年,第十三届全国**大会第一次会议上,***也强调:“我们要以更大的力度、更实的措施加快建设社会主义文化强国,培育和践行社会主义核心价值 观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”在 此背景下,许多新闻媒体部门在国家政策的倡导下,大力 开展传统文化的宣传推广工作,推出了涉及不同文化艺术 类别、弘扬中华传统文化的优秀节目,如《经典咏流传》 《中国诗词大会》《诗画中国》等,受到广大民众的热切 关注。其中《春天花会开》以传唱民歌为己任,对促进民 歌在现代社会的传承发展发挥了积极作用。

二、《春天花会开》节目的亮点分析

《春天花会开》是由湖南卫视推出的大型民歌竞唱 类节目,以最具中国特色的民歌为中心,以选手竞唱为形 式,通过年轻歌手的演绎,追溯民族音乐本源,展现民歌 艺术魅力,旨在让当代年轻人用自己的方式唱出心中最美 的中国,打通年轻观众对民歌的认知隔阂。该节目在保留 传统民歌特色的同时,力求以极高的视听品质彰显民歌 艺术魅力,探索民歌的多元呈现,促进传统民歌的创新发 展。

1.赛制层层递进,不断制造节目情节悬念

《春天花会开》历时12期,演绎歌曲113首。赛制上, 从初级海选中筛选出27位优秀选手,他们各自通过改编或 创作手法,将民歌以“新”的面貌呈现在观众面前,经过 争夺“绽放席位”、激烈的团战比拼、个人赛角逐赛等, 经观众投票、评委选择,最终选出三位“绽放新声”的优 胜选手。此外,该节目还开启了双赛道竞唱模式,选手可 自行选择伯乐赛道或知音赛道,每一个赛道都会有一位选 手面临淘汰风险。选手的晋级由知音团投票决定,但能否 登上“绽放席位”则取决于伯乐们的意见。在晋级和淘汰 的选择中,作为伯乐的雷佳、华晨宇、谭维维对各位选手 及其作品的评价,以尊重民歌原曲为出发点,作出客观评 价和选择,让观众看到以伯乐为代表的整个节目对“守 正——创新”原则的坚持。 [3]

层层递进的赛制设计,制造了情节悬念,吸引观众持 续观看。争“绽”同时,该节目还让选手们直面镜头,分 享自己在舞台以外的人生经历、成长故事与创作历程,配 合选手的晋级,不断增加节目紧张氛围,提高节目的可看 性。

2.选曲范围广泛,满足受众多元审美需求

中国民歌题材丰富、形式多样,为选手们提供了广泛 的选曲范围。《春天花会开》节目的选曲具有浓郁的地域 特色。选手对民歌进行改编和演绎,基本上能从歌曲所属 民族文化、习俗入手,在改编歌曲中适当加入特色唱法, 丰富歌曲表现形式。节目组制作,也比较注重幕后改编、 创作及练习的日常记录,增加看点,也向观众普及民歌相 关知识。

就节目受众群体而言,该节目的受众定位相当广泛, 涵盖各个年龄层。节目组邀请不同年龄、地域的音乐爱好 者组成知音团。从50-70年代的收音机听友,到“80后” 的磁带听友,再到“95、00后”的网络听友,乃至外国友 人,力求让民歌超越年龄、地域和语言限界,绽放出跨时 代的魅力。因此,节目组对于竞唱选曲范围,也给予很大包容性,能够满足不同观众的审美需求。

就节目的舞台呈现来看,可谓异彩纷呈。节目中, 《长江之歌》唱出了原作的恢宏大气,展现出金钟奖金奖 选手的实力;《爱永在》唱出了沂蒙精神和军民鱼水情。 这部分选手以高质量的演绎,满足了70后、80后受众的需 求。还有一些民歌改编与新唱,也让观众眼前一亮,如 《从前的冰糖葫芦》,用娓娓道来的歌声讲述一段打动人 心的故事, 一句“妈妈拉小手儿,能不能给我一个大钢镚 儿”勾起了众人的情感共鸣;改编歌曲《南屏晚钟》融汇 中西方演唱风格,展现出别样的韵味。选手的演绎,解决 了一批年轻受众对传统音乐“听不下去”“不适应”的难 题,打破了民歌类综艺节目在观众心目中的刻板印象,突 破了民歌的年代边界,体现出民歌的时尚化特点。

3.创新基于守正,尊重民歌作品原初之美

《春天花会开》作为竞唱节目,出现了大量改编翻唱 歌曲,舞台上呈现出多姿多彩的新形态。对传统民歌进行 现代诠释,是民歌发展的应有之义,但在改编过程中应当 注意“度”的把握,要在守正的基础上进行创新。

该节目十分注重民歌自身特点和时代意义,强调创 作者的改编应服务于作品。这一点在节目的诸多环节得到 体现。如两位选手合作演绎的《天路》,经指导,放弃了 在音调上增加高度的方案,转而在理解歌曲内涵上下功 夫,最终赢得了听众的肯定。又如歌曲《家里不是我的天 涯》,演唱技巧难度较大,未能挑战成功的原因在于歌曲 的内涵诠释不够到位。评委在点评时指出:“歌手在完成 作品的时候,应该是为作品服务,而不是让作品为演唱者 服务。”

除了尊重歌曲内涵,民歌的改编还应在保留原曲旋律 的基础上二度创作。改编作品《那以后的事》,既保留了 《听妈妈讲那过去的故事》原曲辨识度最高的旋律部分, 也融入了温柔细腻的电子音乐,通过“留声机”这个具有 年代感的道具,将原曲年代与改编年代建立时空链接。选 手郭曲认为,架起民歌和观众之间的桥梁,需要涌入更多 的“局外人”,也就是让更多民歌爱好者加入进来,产生 情感共鸣。《春天花会开》让他感受到该节目对民歌多种 音乐类型的包容,要让当代编创者在学习了解经典作品的 同时,找到符合当下的“声音”,以民歌的音乐语言表达 出来。

4.舞美设计精巧,展现民歌本土特色魅力

《春天花会开》节目的舞美设计与节目名称相呼应, 凸显“花”的元素。当选手成功晋级时,舞台灯光呈现出 “花朵绽放”的舞美效果。而且,歌手演唱过程中,根据 歌曲主题内容,设计相应的舞台背景或灯光,营造民歌时 空意境之美。在《春天花会开》舞台上,许多鲜为人知的 民歌伴随着旋律流动,舞台上呈现出独特的地域风情。如 选手在演唱《新疆好》时,邀请新疆的刀郎木卡姆艺术团 前来助演。艺术团感染力十足的演绎,加上卡龙琴、热瓦 普等民族乐器的加持,将极具新疆特色的歌、舞、乐等民 族艺术呈现出来,仿佛打开了一幅民族画卷。又如,由藏 族、维吾尔族和蒙古族歌手共同演唱的《阿瓦尔古丽&吉尔拉》,充分展示三位选手各自的民族特性,以维吾尔族传 统民歌为灵感,逐渐融入蒙古长调、藏族高腔,相互交织 融合,呈现出浓厚的民歌韵味;歌曲演绎过程中,舞台背 景投射出辽阔的草原,夜空中的星光映衬出席地而坐、弹 奏着都塔尔的乐手,身着民族传统服饰的歌手,让观众充 分领略到少数民族文化的独特魅力。

5.多元媒体联动,提升节目内外整体热度

《春天花会开》节目十分注重网络传播效应,除在现 场设置专业评委和观众投票之外,还通过互联网开辟了电 视和手机观众的线上话题讨论,通过网络评论、转发,促 进节目二次传播。

《春天花会开》热播期间,据湖南卫视广告部发布信 息显示,自2022年3月11日到6月10日,节目热搜上榜214 次,吸引流量关注超67亿次,累计在榜时长1581.9小时。 其中,微博平台上榜170次,抖音平台上榜31次,快手平台 上榜13次;53条热搜在榜时长超10小时。从用户侧反馈来 看,节目美誉度高达97.7%。相关“你了解的新民歌是怎 么样的”“还记得你听的第一首民歌吗”等话题讨论,触 动网友情感,参与话题讨论量超过120万条。此外,节目 中歌曲《上海产的半导体》,吸引健身达人刘畊宏参与互 动,创作的抖肩健身操,抖音平台相关话题播放量高达2.7 亿。民歌传唱引发了社交圈关注热潮,激发了受众对民歌 内涵的热切讨论。

节目播出期间,媒体宣传及时跟进,包含中央和地方 党政媒体在内的589家媒体做了跟踪报道,其中《人民日 报》刊文《融合创新,唱响民歌好声音》肯定节目立意, 呈现了丰富的形态和样貌;《光明日报》及《文艺评论》 两次点赞《春天花会开》,指出青年人的创新顺应时代发 展潮流,有助于民歌传承获得持续而长久的生命力。

《春天花会开》也引起全国高校广大青年群体对民歌 的关注与热议。节目热播期间,《春天花会开》联合《中 国青年报》在线下发起知音团试听活动,吸引了来自清华 大学、中国传媒大学、复旦大学等全国180多所高校大学生 报名互动,获得高校知音团的高赞评价。

由此可见,《春天花会开》相关讨论声音是多元的、 广泛的,开放的,是在主流价值导向引领下开展的有序讨 论。这样的讨论不仅有助于节目宣传, 一定程度上提高了 节目热度和知名度,促进了民歌原曲和二创作品收听率大 幅提升。在不同年龄段网民之间,获得了较好反馈。

三、促进传统民歌传承发展的三点建议

《春天花会开》在促进传统民歌与当代潮流融合发 展方面做了积极尝试,但也存在民歌概念不清、改编尺度 较大、宣传推广不力等问题。在明晰节目亮点与不足的同 时,应当深刻思考促进传统民歌传承发展的有效策略。

1.坚守本真,保护民歌的原生态

在探索传统民歌创新发展路径时, 一定要走进田野、 深入民间,了解不同民族的历史文化传统,确保民歌的本 真特色不被改变,原汁原味的传承延续。

民歌通常带有强烈的民族特色或地域特征,无论如 何融合创新,具有标识性的元素永远都不能舍弃。 一听呼麦、长调,人们就会清晰地感受到蒙古草原的空旷辽远; 信天游响起,自然能联想起黄土高坡的质朴高亢。如果盲 目追求创新,为迎合现代流行音乐的审美潮流, 一味标新 立异,就会丢弃民歌本身最重要、最本质的原生态特色。

当然,在创新时,也应该厘清传统民歌所包含的精华 与糟粕,传承最能体现民族特色、民族精神的部分,舍弃 残留封建礼教、迷信等不符合时代的部分,将民族元素与 现代表达的完美结合。

2.培养受众,提升鉴赏民歌素养

针对当下很多受众对于民歌的喜爱程度较低、对民歌 的认知断层、社会普遍接受度不高等问题,最为迫切、直 接的途径是培养年轻受众。

其一,开展“民族音乐进校园”活动。各级学校可定 期邀请民间音乐团体或民歌传承人走进校园,便于年轻人 认识、了解民歌,激发兴趣爱好,培养学生的音乐素养和 审美能力,提升对民歌自豪感、自信心。如2021年陕西榆 林市逸夫小学举办“喜迎建党一百年•陕北民歌进校园” 活动,将于国家级非遗陕北民歌引入校园,传承人与小学 师生一起上台演唱《山丹丹花开红艳艳》,切身体会陕北 民歌的魅力,陕北文化之根深深扎进了每一位学子心中。 不仅拉近了同学们与陕北传统民歌的距离,也让同学们切 身感受到独特的地方文化之“美”。 [4]又如,内蒙古自治 区呼伦贝尔市满洲里市为保护日渐衰落的达斡尔族语言及 民歌,由当地群众艺术馆牵头,定期举办“达斡尔民歌进 校园”活动,借助每年文化遗产日和独特节日“库木勒” 节,让达斡尔民歌走进各级院校,让民歌在下一代中生根 发芽、绵延传承。 [5] “民歌进校园”活动有利于培植年轻 受众群体,助力民歌的传承与传播。

其二,面向大众举办地方民歌讲座或公益性演出。各 地音乐厅、图书馆、社区等单位,可邀请民族音乐学专家 学者或表演团体,为广大民众举办讲座、公益性演出及民 歌交流活动,让民歌文化潜移默化融入民众生活,深化民 歌对大众的影响,促使民众近距离了解民歌,进而喜爱民 歌。通过受众培养,从“根”抓起,有效解决传统民歌关 注度低的问题,促进民歌的传承延续。

3.融合科技,探寻民歌发展路径

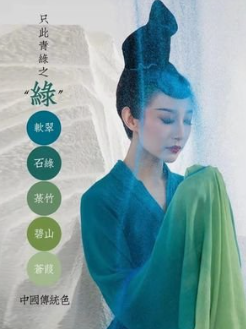

当前,传统文化与现代科技融合发展,早已司空见 惯。其新颖的呈现方式带给受众强烈的视听冲击,有助于 促进传统文化创新演绎和现代传播。例如“遇见敦煌•光影 艺术展”中的3D光雕数字技术、舞蹈诗剧《只此青绿》的 全息舞美技术等,通过科技与艺术的结合,达到了“1+1> 2”的效果,全方位展现了传统文化的丰富魅力,引发了观 众关注传统艺术的热潮。

与传统的舞蹈、绘画等相比,民歌的创新演绎同样离不开技术的支持。舞美设计、灯光效果等进一步丰富民歌 的表现形式,有助于诠释民歌的文化内涵。但在利用科技 手段传播民歌时,不能只注重舞台的视觉传达,应从多重 角度去探索科技与民歌表达的有机融合。高科技手段有助 于打造高品质音效,修复年久破损的古老民歌,展现传统民歌的原汁原味;网络技术可以拓展民歌的传播渠道,全 方位、多层次带给民众不同以往的审美体验。然而,必须 引起注意的是,通过互联网、自媒体等媒介传播民歌,只 是民歌活态传承的延伸,技术只是促进艺术传播的一种手 段,而无法取代民间老艺人原汁原味的世代传唱。有效利 用科技手段,激发民众对民间音乐的兴趣和喜好,愿意去 聆听、了解、传唱民歌,让民歌文化真正走入大众生活中 去,才是传播民歌的最终目的。

四、结语

综上,民歌作为中华民族优秀文化的代表,以浓郁的 地域特色和艺术感染力深受广大人民群众喜爱。节目《春 天花会开》将传统民歌与当代选秀类综艺节目相结合,通 过年轻歌手的创新演绎,展现出民歌文化的蓬勃生命力。 诚如伯乐雷佳所说的:“能够代表时代的声音,能够体现 我们民族的情感,能够表达我们当下的生活,能够延续我 们文化的根脉,这样的声音,就是‘绽放的声音’。”节 目激发了年轻观众对民歌的关注和喜爱,某种意义上,是 对当下“民歌已经过时”说法的反驳。同时,“争议”本 身也是促进节目不断改善、提升品质的重要动力,节目组 没有回避争议,积极与观众展开对话,邀请伯乐、观众及 乐手一起围绕民歌改编问题进行交流阐释,与社会各界一 起讨论推进民歌的传承传播的路径,引导民众领略不同民 族、地域的民歌之美,为优秀传统文化在网络时代的传播发展做出了难能可贵的探索。我们从《春天花会开》节 目,更加深刻认识到传承发展民歌文化的重要性,传统民 歌未来如何在继承中发展,在发展中继承,依然任重而道远。

参考文献:

[1]缪天瑞.音乐百科词典[M].人民音乐出版社,1998:21.

[2]伍国栋.民族音乐学概论[M].人民音乐出版社,1997:56.

[3]文艺报. 《春天花会开》:探索民族传统艺术的“花开” 之路[N].2022.7.20.

[4]榆林市逸夫小学.陕北民歌进校园 非遗之花开满园—— 榆林逸夫小学“喜迎建党一百年•陕北民歌进校园”活动报 道[N].榆林市教育局官网2021.4.9.

[5]王佳宁.达斡尔民歌活态传承的多元路径[N].齐齐哈尔日 报,2021.9.17.