传统木版年画引入小学美育教育研究论文

2024-05-14 11:03:42 来源: 作者:heting

摘要:美育作为审美教育,对于立德树人具有极其重要的作用。如何系统、全面、创新地将开封朱仙镇传统木版年画引入小学美育教育,形成“一校一品”“一校多品”的学校美育发展新局面,是一个重要的时代课题。文章结合小学美育特点,阐明将木版年画引入小学美育教育的必要性和可行性;结合学理性分析为木版年画引入小学美育课堂构建完整的课程架构,并为课程实施提出以“沉浸式体验化游戏教学模式”为代表的合理化建议;试图着力解决传统木版年画传承发展与小学生低龄化接受的矛盾;为创新木版年画作为非物质文化遗产的传承方式,促进非遗文化发展提供有益探

摘要:美育作为审美教育,对于立德树人具有极其重要的作用。如何系统、全面、创新地将开封朱仙镇传统木版年画引入小学美育教育,形成“一校一品”“一校多品”的学校美育发展新局面,是一个重要的时代课题。文章结合小学美育特点,阐明将木版年画引入小学美育教育的必要性和可行性;结合学理性分析为木版年画引入小学美育课堂构建完整的课程架构,并为课程实施提出以“沉浸式体验化游戏教学模式”为代表的合理化建议;试图着力解决传统木版年画传承发展与小学生低龄化接受的矛盾;为创新木版年画作为非物质文化遗产的传承方式,促进非遗文化发展提供有益探索。

关键词:美育,非遗,朱仙镇木版年画,小学教育,游戏化教学

一、研究背景

开封朱仙镇木版年画诞生可追溯至唐,北宋逐渐兴盛,在明清达到鼎盛,有着悠久的历史和文化特色,是极具中国传统审美特色的民间艺术代表产品之一。

目前,国内的一些学者已经开始着手深入研究作为非物质文化遗产的传统木版年画并取得一些有益成果。赓续传承发展,使木版年画这一宝贵遗产在新时代迸发出时代伟力,新生代力量的加入尤其重要。

如何系统、全面、创新地将传统木版年画引入小学美育教育,形成“一校一品”乃至“一校多品”的学校美育发展新局面,是一个重要的时代课题。

二、小学美育教育特点分析

蔡元培先生提出的五育之一的“美育”,即“在学生个体层面,它使人在德育、智育、体育的结合中成为全面发展的人,而且还使美感贯穿到情感、认识、道德和创造活动当中,达到以美冶情、以美启真、以美储善、以美塑形和以美促劳。在社会层面,美育又能够促进人际关系的审美化。在更广泛的文化层面,具有审美欣赏和创造能力的人们创造审美文化并使之融入文化的其他方面。”[1]

(一)审美意识的构建

小学美育教育作为学生美育教育的基础启蒙阶段,在中小学阶段美育教育的主要途径是美术教育。小学美术课堂所包含的课程比较宽泛,除基础的绘画外,还包括手工、泥塑、书法等课程。

小学课堂美术教育让学生学习基础的美术知识,掌握一定的绘画能力,其中最关键的是通过这种潜移默化的审美教育,让学生形成正确的审美意识,使学生的审美水平获得提升。让学生在小学阶段全面发展,培养他们对“美”的感受和追求。对于小学美术教育来说,重要的是构建学生的审美意识,让学生直观感受艺术品的美感,进而发现生活之美,使学生的审美体验更加丰富,以此达到心灵的净化和情操的陶冶。

(二)个性发展的引导

小学教育既是启蒙教育,也是公共教育。在小学阶段孩子们由于自身发展的特点,求知欲、好奇心、对新鲜事物的接受度等方面都处在一个非常活跃的阶段。

这一阶段的美育教育就要抓住学龄儿童自身发展的特点,发挥学生是学习主体、认识主体、发展主体的主体性作用,积极引导学生个性健康发展。通过美育教育将学生的兴趣点正确引导至对艺术的探索和对美的追求,扩展学生的认知视野,使学生在潜移默化中完成审美体验。

(三)素质能力的提升

在大力提倡素质教育的今天,小学美术教育也与其他学科一样越来越重视学生素质能力的培养。素质能力的提升首先需要培养学生敏锐的观察能力,在美术课堂通过教师示范、作品展示等环节使学生的观察能力能够获得一定程度的提升。其次,需要培养学生的动手能力,课堂上的绘画、手工、泥塑等创作环节对学生动手实践能力是极好的锻炼。最后,还需要培养学生的创新精神目前小学教育更加注重学生独立思考的能力,教师在课堂上要积极引导学生思辨,授之以渔,使学生的创新思维时刻在线,触类旁通,素质能力得到全面提升。

三、木版年画引入小学美育教育探索

(一)木版年画引入小学美育课堂的理论基础

按照美国著名教育理论Discipline-Based Art Education(简称“DBAE”)的观点,应以美术创作带动学生参加美术实践活动,以培育学生的美术兴趣、美术评鉴能力和欣赏辨析等艺术素质。[2]

将木版年画引入小学美育教育,正是契合DBAE观点,运用学生对木版年画的创作带动学生参与到美术实践活动中去,用以培养学生的综合艺术素养。运用DBAE观点,将木版年画引入小学美育教育能够使学生能全方位地感受美术的魅力。

(二)木版年画引入小学美育课堂的可行性分析

开封朱仙镇木版年画脱胎于中原文化,有着深厚的文化内涵和艺术表现。中原文化和农耕文明传统民间信仰为朱仙镇木版年画的创作提供了丰富的题材,中原地区优渥的地理环境为朱仙镇木版年画的创作提供了材料,因此朱仙镇木版年画进入课堂具有独特的地缘优势。

与此同时,朱仙镇木版年画进入课堂也有着丰富的传统文化内核。以儒家文化中“和文化”为例,“和”作为儒家的重要思想之一,在朱仙镇年画中体现得最为明显。年画寄托着人们辟邪纳福的美好愿望,木版年画寄托着人们美好愿望的年画则将人们的深层愿望,这些美好的愿望就成了朱仙镇木版年画的主要题材。

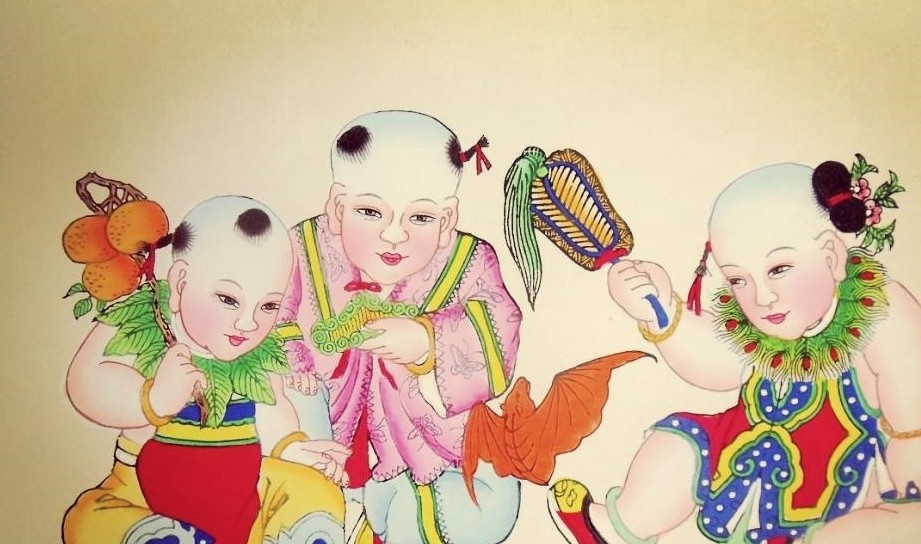

此外,一方面木版年画生动地造型、夸张的用色及丰富多样的人物形象,符合正处于美术教育发展期的小学生的兴趣特点;另一方面其通俗易懂的画面搭配吉祥的寓意以及积极向上的主题,符合小学生的审美情趣。

与此同时,传承至今的朱仙镇木版年画艺术作为国家首批非物质文化遗产,也是中国绘画艺术的一种特殊表现形式。将木版年画教学引入课堂,引导学生了解民间文化的有效途径,对小学生自身艺术素养的发展和木版年画传承具有一定的现实意义。

(三)木版年画引入小学美育课堂的必要性分析

美育是一种培养人们鉴赏美、创造美能力的教育,也被称为审美教育或美感教育。[3]蔡元培先生曾指出:“凡是学校所有的课程,都没有与美育无关的。”[4]

在小学阶段,孩子们认知能力、接受能力及对美的感受能力都处在一个相对活跃的阶段,易于接受新鲜事物,是开展美育的重要时期。将木版年画融入小学美育课堂,也能体现美术课的审美功能和一定的文化教育功能。因此,将木版年画这一艺术形式引入小学美育教育,在一定程度上能够很好地体现美术课程的美育价值。

(四)木版年画引入小学美育教育之课程设计

1.教学设计理念。推动朱仙镇木版年画进入美育教育课堂,不但充盈了课堂美育教育资源,而且可以提升学生的综合素养。与此同时,学生还能通过木版年画了解历史、民俗等方面的综合知识。

将木版年画引入小学美育课堂过程中,要坚持面向全体学生、体现学生的主体地位、立足实际、凸显中原地区地域特色的原则。朱仙镇木版年画作为中原民俗文化的代表,有着深厚的历史底蕴,具有鲜明的地域特点。因此,在教学过程中要注重凸显中原地域特色,让学生更加了解中原文化,产生乡土情感认同,增强学生的民族自信心和自豪感。

2.教学目标。在课堂教学环节,教师应对三维目标进行统筹考虑,在知识技能环节让学生了解木版年画的发展历程、制作工艺、艺术特点等。

新课标要求,小学3-5年级学生美术教育要求学生“学做传统工艺品,学习工艺师敬业、专注、精益求精的工匠精神”,通过实践教学这一主要过程,让学生真切体验完整的木版年画制作过程,百分百参与创作,最终达到知识认同、情感认同、文化认同,使学生感悟中华民族优秀传统文化,增强民族自豪感,引导学生弘扬民族文化。

3.教学内容。在此课程中包括“认知”“欣赏”“体验”“创作”“感悟”五项学习内容,并设置“欣赏优秀传统作品”“发现生活中的年画元素”“模仿制作木版年画”“木版年画作品交流展示”四个主要实践环节。

“认知”环节,引导学生了解朱仙镇木版年画的产生发展沿革,初步认识木版年画的艺术价值。这一环节主要以教师讲授为主,结合相应辅助手段。

“欣赏”环节,让学生熟悉朱仙镇木版年画的艺术风格、代表形象,能够区分朱仙镇木版年画及其他风格木版年画。这一环节建议在实地教学过程中进行,带领学生走进博物馆、木版年画制作作坊,近距离欣赏。

“体验”环节,通过现场教学模式使学生初步掌握年画刻印制作方法,实地体验制作过程,形成具象化认知。这一阶段非物质文化传承人可指导学生进行简单的上色、印刷工序,体验内容以简单的图形、简笔画或简单的图案为主,主要目的是增进学生对木版年画的兴趣。

“创作”环节,结合小学生身心发展特点,引导学生创作出具有既符合朱仙镇木版年画艺术风格又有相应年龄儿童美术创作特点的年画作品,如引导学生将喜爱的动漫人物以木版年画方式制作出来,教学过程中将传统教学提升为“沉浸式体验游戏化教学模式”以此应用于小学美育教育,培养学生的艺术表现力和艺术创造力。

“感悟”环节,让学生能够将学习到的美术知识与木版年画制作技能交流分享,并通过作品展示、创造性使用等方法将制作的木版年画运用于日常,培养学生对中华民族优秀传统文化的认知和对传播非遗文化的热爱,从根本上提升学生的艺术素养。

四、木版年画引入小学美育教育存在的问题及解决方案

目前,已有一些学校已经将木版年画引入了小学美育课堂,并取得了阶段性成果,能够利用当地特色资源引导学生创作出具有特色的美术作品,让学生掌握知识与技能的同时,将中国传统文化深入人心。

但同时,以木版年画为代表的此类非遗文化形式引入小学美育课程目前仍处在不断探索完善的阶段。

(一)存在的问题

1.课程资源开发与建设力度不够。就目前情况来看,以木版年画为代表的非遗技艺作为美育教育形式走进小学校园还处于起步阶段,课程的开发与进一步建设的力度明显不足。笔者认为造成这种情况的主要原因是由于一些学校对于此类扩展类课程的重视程度还不够高,没有将其上升到学生综合素质提升的大环境中看待。同时,课程资源较为单一,系统性理论性还有待进一步提升。

2.课程实施的支持力度不够。根据笔者的调查,在目前已将木版年画引入小学校本课程的学校中,主要的授课教师还是学校原有的美术教师,由于小学美术教师自身专业的局限性,学校原有美术教师无法系统掌握此项非遗技艺,而真正掌握此项技艺的非遗文化创承人与学生面对面交流沟通传授技艺的机会又非常有限。

3.课堂教学效果有待提升。在教学过程中受到客观现实条件的影响,除少量资源丰富学校的教学效果令人满意外,一些教学资源比较落后的学校存在照本宣科式教学,机械模仿,导致了最后的教学成果趋同性严重,忽视了学生自我表现力与创造力的展现,一定程度上阻碍了学生的审美接受。

(二)政策建议

1.建立专业的师资队伍。为使木版年画这一非物质文化遗产“从娃娃抓起”,木板年画引入小学美育课堂要求教师具备相关专业知识,教师的综合素养决定了课程的质量。因此,需要对现有小学美术教师进行专业知识的培训,建议聘请木版年画非物质文化传承人利用寒暑假等假期对承担木版年画教学任务的专业教师进行集中培训,提升教师教育教学水平,从基础知识、实践操作、传承发展等方面全面提升教师素质。

其中最为重要的就是提升专任教师的审美艺术素养,建议学校建立相对应的培养机制,“走出去”和“请进来”相结合,支持鼓励教师外出培训,同时将优秀专业人才请进来结合学校自身发展需求和课程设置,举行量体裁衣式培训,内培与外援的合力作用才能形成有机联系的教学共同体。

2.开发丰富的课程资源。要设置以木版年画课程为载体的相关课程资源。在开发过程中,应从适龄学生的视角出发,易于学生理解与接受。授课教师要积极引导学生自主开展审美活动。

与此同时,要在开辟“第二课堂”上下功夫。政府、社会、学校、非遗文化传承者需要形成四方合力,鼓励、支持、引导非遗文化与学生的零距离接触。

3.“沉浸式体验游戏化教学模式”在小学美育教育中的应用。众所周知,游戏是孩子的天性,是一种自发行为。正处于成长期的孩子们能够在游戏中得到经验和知识。作为实施美育的重要手段之一的艺术审美教育应将“寓教于乐”作为鲜明特点之一。“应当把思想教育融入审美娱乐之中。”[5]

所谓“沉浸式体验游戏化教学模式”,是指在教学过程中让学生融入教师设定的固定教学情境,以游戏化的课堂形式完成既定教学任务,使学生在游戏中获取知识掌握技能。

首先,在小学木版年画课程中强调教学过程的情景化。以朱仙镇木版年画的代表作品《秦琼和尉迟恭》为例,进行此件作品欣赏时,教师除了要讲授木版年画的制作工艺、艺术特点外,还应该将秦琼和尉迟恭的历史典故告知学生,在学生初步了解二位人物的生平梗概后,教师可以安排学生进入情景体验环节,由学生根据教师所讲述的人物性格特点,分组进行角色扮演,体会人物性格。一方面按照年画中的人物形态模仿了动作、表情,为下一步临摹人物形象打下了基础。另一方面通过情景教学,不知不觉中受到感染、得到净化,了解了木版年画中人物的优秀品质,契合审美教育中“潜移默化”的特点。

其次,应强调教学过程的游戏化。在教学过程中教师带领学生开展多种游戏。如在朱仙镇木版年画中会大量出现桃子、蝙蝠、石榴等中国传统吉祥纹样,可引导学生开展“寻找隐藏款”的互动游戏,在年画中找出这些或取谐音,或取其意的“隐藏款盲盒”,并予以一定的奖励,在游戏中既满足了这个年龄段学生的精神需要,也能够愉快的获取知识。

最后,强调教学过程的学生主体化。教师无论是开展情景化教育学还是游戏化教学,这一切的主体毋庸置疑的应该是学生,在组织游戏活动或情景体验时要坚持学生立场,积极发挥学生的主观能动性,教师应作为引导者而不是决策者,要平等地为每一位学生提供体验或游戏的机会,积极鼓励学生表达自身想法,尊重学生的主体性,使其在娱乐游戏中感受到学习的乐趣。

五、结语

朱仙镇木版年画是中原地区民间艺术的代表形式,具有独特的意义。将朱仙镇木版年画引入小学美育教育是从小引导学生热爱我国优秀传统非遗文化的有效途径,对于学生自身美育素养的提升和传承发展朱仙镇木版年画都具有重要的现实意义。文章对木版年画引入小学美育课堂的理论基础、可行性与必要性进行分析,并完成了木版年画引入小学美育教育的课程设计。希望通过本文的研究,为以朱仙镇木版年画为代表的非遗文化融入小学美育研究做出一些有益探索,同时为进一步传承弘扬中华民族优秀传统文化提供参考意见。

参考文献:

[1]杜卫.美育论[M].北京:教育科学出版社,2014.

[2]刘煜婷,王冬梅.DBAE美术教育模式对我国艺术教育的启示[J].艺术教育,2022(09):177-180.

[3]《中国军事大辞海》编写组.中国军事大辞海[M].北京:线装书局,2010.

[4]蔡元培.蔡元培谈教育[M].沈阳:辽宁人民出版社,2015.

[5]彭吉象.《艺术学概论》(第五版)[M].北京:北京大学出版社,2022.48.