浅析绘画风格的形成及其影响因素论文

2022-11-20 12:58:12 来源: 作者:lvyifei

摘要:摘要:绘画风格是客观外在材料与主观思想情感的统一,是画家在客观基础上通过对感性材料的整理加工、理性思考而形成的。绘画风格的产生既遵循艺术表现的定性和规律,又取决于画家的个性特点。当绘画作品中艺术表现的内容、形式与画家的主观表达相辅相成时,作品的风格才能完全显现出来。作品风格在一定时期内的重复和延续,也就是画家在这个时期内形成的绘画风格。因此,绘画风格具有周期性,它并不是一成不变的,是一种动态变化的过程。个性化的绘画风格具有不可模仿性和创新性,有赖于画家生活积累、真情实感的鲜明表达。风格的独创不是主观臆造的

摘要:绘画风格是客观外在材料与主观思想情感的统一,是画家在客观基础上通过对感性材料的整理加工、理性思考而形成的。绘画风格的产生既遵循艺术表现的定性和规律,又取决于画家的个性特点。当绘画作品中艺术表现的内容、形式与画家的主观表达相辅相成时,作品的风格才能完全显现出来。作品风格在一定时期内的重复和延续,也就是画家在这个时期内形成的绘画风格。因此,绘画风格具有周期性,它并不是一成不变的,是一种动态变化的过程。个性化的绘画风格具有不可模仿性和创新性,有赖于画家生活积累、真情实感的鲜明表达。风格的独创不是主观臆造的,它的出现与形成受诸多因素的影响,比如:作品特有的艺术语言、画家所处的时代背景、地域人文特点、画家的生活经历与变化、个人性格、感受与表达等都是影响画家绘画风格的重要因素。

关键词:绘画风格客观画家表达

从徐熙到八大山人,从伦勃朗到毕加索,纵观中西绘画的发展历史,整个前进过程是个性强化、风格突出的过程。绘画艺术注重的是前无古人、后无来者的独创性。这种可贵的独创性是绘画艺术除形象性、主体性、审美性之外的重要特征之一,绘画艺术对于画家作品的格调高低都是至关重要的。独创的风格具有不可模仿性和创新性,有赖于画家的生活积累、真情实感的鲜明表达,风格的独创不是主观臆造的,绘画风格的出现与形成遵循着艺术表现的定性和规律。

风格不同于作风,画家的作风是主观性的。“作风的主观性、个别性不能揭示事物的本质,在题材的选择上是一种狭隘的呆板习惯,这种习惯以单一的模式取代丰富的客观世界,取代了深刻的画家心灵。”绘画创作切忌模式化,任何巧妙的表现方式也只适合于一定的表现对象,一旦变成一种公式,或者一种习惯任意的搬用,那作品就会变得枯燥且无生命力了。风格是其客观外在材料与主观思想情感的统一,是在客观性基础上通过画家对感性材料的整理加工、理性思考和灵感出现而形成的,并在不断变化着。

一、绘画风格的定义、形成及客观性特点

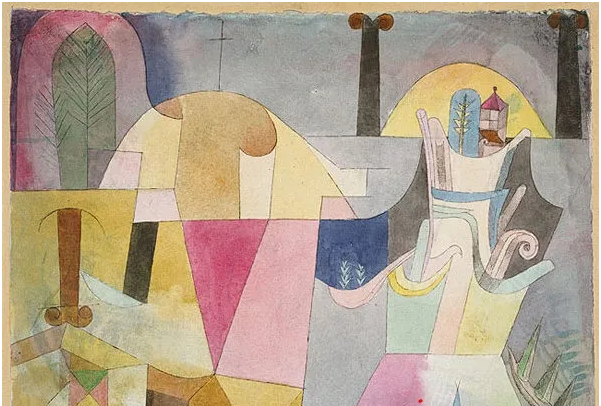

对绘画风格的定义可以从艺术风格的定义中得到启示。艺术风格是在文艺创作中体现出来的一种综合的整体特征。艺术风格的概念主要用于文学批评,艺术风格是文艺家精神特性的印记。而绘画风格是画家艺术实践活动的产物,是历史、时代、环境、民族及个人学养等因素的产物,是画家在其艺术创作活动实践中所表现出来的艺术作品特色与创作个。因此,绘风格可以理解为画家的创作痕迹,是画家个人作品中区别于他人的独特性,具备较高的个人辨识度,不同文化选择、不同创作背景下产生的作风格不同。纵观西方美术史发展历程,西方的绘画风格在时代背景、文化衍变、个人境遇及对材料技法的追求和探索等诸多因素的共同作用下,形成了诸如抽象主义、表现主义、立体主义、写实主义等流派,各流派分别形成了自身的风格,并成为后人研习临摹的范本。同样,在中国绘画博大精深的发展背后,也形成了颇具中国历史文化特色和审美价值的绘画风格,如简洁浑厚的汉代艺术、恢弘壮丽的唐代美术、清新雅致的元代山水画;又如各大绘画流派:古代的吴门画派、娄东画派、当代的长安画派、新金陵画派等等。

绘画风格受作品的绘画语言、历史时代、地域特色、民族文化、画家性格与心态等诸多因素影响,具有客观性特点,最终又通过作者的真情实感主观地表达出来。

二、绘画风格的形成与绘画语言特点的关系

(一)绘画风格的形成依赖于绘画语言的特点

绘画的本质是真实的、单纯的、有力量的。绘画语言的客观性是画家内心最真诚的审美表达,越是客观真实的语言越能赋予绘画作品更强的生命力和感染力。绘画作品中特有的绘画语言是绘画风格形成的重要因素,因此,绘画风格的显现是在绘画特有艺术语言的范围之内的。后印象主义代表大师梵高,其是表现主义的先驱,其绘画风格深深影响了20世纪的艺术。梵高的作品绘画语言丰富,与单纯表现色彩的印象派有所不同,既保留了西方古典艺术的精髓,又借鉴了东方的艺术形式,同时又在印象派的基础上增加了新的主观理解和表达,是表现主义绘画风格的典范。表现主义绘画风格即画家不满足于对客观事物的摹写,将对客观物象的再现进行弱化,着重通过作品表达内心情感和主观感受。表现主义的绘画风格通过表现性的语言去展现作者内心世界,这在梵高的作品中得到很好的诠释。首先,梵高作品中大胆、富于想象的色彩语言具有激情化的情绪色彩,带给观者强烈视觉冲击力,同时能够使观者产生情感共鸣,让观者的情绪、心境因画而动,以情动情。其次,梵高绘画作品中笔触的运用,尤其是简短笔触的密集排列坚定有力,与东方艺术中酣畅淋漓的书法用笔有异曲同工之妙,给人带来视觉和心理上的力量感和形式美感。在色彩与笔触的共同作用下,梵高作品将文艺复兴绘画作品中的节奏、韵律、音乐感等形式美感展现得淋漓尽致,尽情展示出西方古典绘画的精髓。梵高绘画语言的这些特点,使表现主义绘画风格自然形成。

(二)绘画风格的形成有利于绘画语言的调整和表达

绘画风格与绘画语言都不是一成不变的,二者互相影响又互相依存。当画家在某一创作阶段形成了一定的绘画风格之后,绘画语言会根据这个阶段画家自我认可的绘画风格而形成,接下来长时间内的创作都会展现出异常相似的绘画语言。绘画风格与绘画语言相互作用,不断转变的典型代表画家—毕加索。毕加索的立体主义风格是几经绘画语言与绘画风格的不断变化而形成的。他的作品经常被这样分类:早期作品、蓝色时期、玫瑰时期、非洲时期、立体主义等。其中早期作品展现的是典型的现实主义风格,在绘画语言的表达上,运用了逼真的人物形象、鲜艳浓郁的色彩以及形色结合较为严谨的笔触。从1897年开始,画面的绘画语言受表现主义蒙克和劳特雷克的影响,创作语言更加大胆自由,写实逼真的画面风格发生转变。随后便是毕加索绘画风格发生巨大转变的蓝色时期,完全抛弃了现实主义绘画语言:凉爽,甚至有些阴冷的色调、孤独愁苦的人物形象,整体主题色彩表达都是阴沉黯淡的。当然,毕加索最著名的绘画阶段当属立体主义时期,受原始艺术的启发和影响,表现手法实现了从现实主义到表现主义再到立体主义的质的飞跃,色彩语言同样产生了一系列变化:从温暖响亮的色调到凉爽清凉的色调再到玫瑰时期暖色调,最终到达分析立体主义时期的单色、合成立体主义的平面多色。毕加索的整个创作生涯是绘画语言和绘画风格相互作用的很好印证,绘画风格的形成和变化带动了绘画语言的调整和表达。

三、绘画风格总是与画家的时代、地域、实践、性格息息相关

(一)绘画风格与时代

唐·张彦远《历代名画记》语:“上古之画迹简意淡而雅正,顾陆之流是也;中古之画细密精致而臻丽,展郑之流是也;近代之画焕烂而求备。”张彦远将魏晋到唐代的绘画风格依据历史时期变化分别总结为:迹简意淡、细密精致而臻丽、焕烂而求备,充分阐释和说明了不同时代造就不同的绘画风格。

每个时代都有独一无二的时代特征,每个时代都孕育着具有鲜明时代特征的艺术家和紧扣时代脉搏的名作。时代不仅给画家提供了创作素材,更重要的是为画家提供了只属于他那个时代的世界观,其中包括审美理想以及其他各种从事艺术创作必备的修养。艺术应该为当代人的生活服务,应该反映出时代精神。每个画家的作品都或多或少的打着其所在时代的烙印,要通过去除时代烙印来展现作品的超脱与非凡,这是无法做到的,相反,超脱与非凡需要更深的时代烙印去体现。绘画作品都是在时代发展的潜移默化中应运而生的。笔墨当随时代。“新的艺术情思催生出新的艺术样式、新的艺术技法。但材质、科技等等的迅速发展却又启示了新的艺术技法,甚至促进了艺术革新,这个严酷的现实冲击不是死抱着祖宗的家传秘方的人们所能阻挡的,一切都是随着时代的发展而发展的。”

(二)绘画风格与地域

中国画诞生于具有浓厚文化底蕴的东方古国,千变万化的自然景观成为中国画创作的自然物象来源,这在中国画画面传达的审美意义中占据了重要位置。从宏观来讲,无论在哪个朝代,中国特有的东方地域特征都在深刻影响着中国画风格的审美特征。长江黄河的奔腾辽阔、塞上江南的温婉清丽、大漠孤烟的孤寂苍凉,以及种种地域特征唤起的情怀、意境,在数千年的辉煌流变中,这种诗意的感受、欣赏与寄托已经深深刻进中国人的骨子里,成为东方绘画以及东方性格的典型特点。

中国画中的“笔墨”在整体东方特色的基础上,又受南北方地域差别的影响。笔墨所到之处,既有挥毫大气的北方山水,又有婉约娟秀的南方民居。因南北方地域环境、空气湿度不同,北方画家因水分吸收过快,画面呈现出干脆、劲爽的效果;而南方画家因水分吸收慢,画面表现出滋润、温润、柔和的效果。正所谓“一方水土养育一方人”,绘画亦是如此。

(三)绘画风格与民族文化

西方绘画是随着西方古文明的诞生而不断演变来的,遵循科学的严谨推理,同时又伴随宗教色彩、种族特征及历史印迹,这是属于他们的文化烙印。中国画是在中国独立自由的文化系统中经过几千年的发展形成的特有的民族艺术。中国绘画体现了中国哲学观,诗歌与艺术互相影响。这些都是中国独有的文化特征在绘画中的体现。

画家都有自己的创作源泉,都离不开滋养自己创作的土壤。画家之所以热衷于本地域民族题材,是因为画家总是有其民族特性,在民族文化历史的养育下,画家的生活、心理、爱憎都不得不受到民族传统的影响。“你是麦子,你的位置在麦田里,就要种到故乡的土地里生根发芽”,梵高在信中这样写到。吴冠中认识到故土对于自己创作的重要性,决定离开艺术环境优越的巴黎,回到祖国。他这样说:“似乎感到我将在故土长成大树,在巴黎亦可能开花,但决非松柏,松柏只卫护故国。”当然,画家也表现外域、别的民族的生活,但无一例外都打上了本民族的印记。艺术创作的民族文化性特征是相对的,重要的是通过民族文化特征表达真情实感,民族文化的魅力会对画

家产生吸引。史国良虽然没有出生在西藏,但从他的西藏题材画中,可以看出他对西藏这片土地特有人文真情与体悟。他执意追求那种用眼睛常常看不见而只能用心灵去感受的真谛,他曾经以一个普通教徒的身份跟随藏民从四川阿坝步行去拉萨,目的不是去朝圣,而是为体验。

(四)绘画风格与画家的生活实践

画家的生活实践直接关系到画家进行创造的源泉和依据,不同的生活实践、生活经历必然产生不同风格的作品。生命在发展中所参与的体验会慢慢转化为视觉、听觉等各种感官经验,并将这种信号不断传递给大脑,形成稳定的、具有某种倾向的认知。“红色是一种暖颜色”,这并不是一种先天性的认知,假如一个人从小见过的红色都是在自己吃过的冰激凌上,他对红色是不会有我们通常认为的那种热烈感觉的。欣赏韩美林的作品,会体会到他对生活的热情和对小事物的关爱,他的艺术来自于两个方面:生活与传统,生活是直接现实的视觉资源,传统是经由历代艺术家、民间艺人创造的文化资源。韩美林的一生多灾多难,儿时经历贫穷困苦,成年经受牢狱之灾,成名后又经历家贼的劫难和疾病的折磨,他的作品没有直接表现苦难经历,其作品的愉悦风格与他达观的人生态度是脱胎于苦难生活的。从生活中得来的素材和感受,无论作者运用怎样的手法进行艺术表现,但仍然需要有一些联系着作品与生活中的源头。人的生活经历、社会实践对人的认知、心态、心绪以及内心情感的改变起着重要的影响作用。生活中重大事件的发生、意外情况的出现等都会导致思想的转变,在思想转变的作用下,画家创作的方向、目的、画面色彩传递的情感都会发生变化。离经叛道的梵高,割掉了自己的耳朵,邻居与亲人对他的这种行为完全不理解,继而将他送进了精神病医院,但正是在这种情形下,梵高反而觉得清净,在这种心绪下,他创作了举世闻名的《星空》。梵高的这一巅峰之作,旋涡状的天空星系,直入云端的暗绿褐色松柏,充满流动感、波浪旋转式前进的大小不一的绘画笔触,让整个画面展现出极强的表现力。躁动不安的画面,将作者当时矛盾不解的生活处境、充满迷离幻象的心境展现得淋漓尽致。

(五)绘画风格与画家个人性格

作画同做人一样,改变画同改变自己一样。一个人的性格是最直接影响作品风格的因素,生活环境和个人经历也是通过人的性格间接的对作品产生影响。绘画创作要真实的反映自己,就是对自己进行血淋淋的“解剖”,正视自己的内心,将自己的性情与意志完全地裸露于自己的作品之中。画如其人,人如其画,绘画作品的风格不是凭空臆造的,它根植于作者整体的人格特征,是画家先天秉性的再现。每个画家个体的差异加之真实鲜明的表达必然导致其作品风格的独特。

四、绘画风格的动态变化

随着社会变化、画家生活阅历、社会经验及创作生活的积累,画家的认知状态、心理状态在每个人生阶段都会发生变化,绘画风格会处于一个动态变化的过程。社会变化、时代变迁、生活经历会让画家在不同阶段产生相应的认知,认知反映到绘画作品中便是绘画情感的表达,或具象或抽象,这便是认知状态对应下的风格变化。画家会在不断地自我批判、自我否定与肯定中找到符合自己内心的表达方式,这是一个自我认知结构与重构交替发生的过程。同时,绘画风格的可变性反过来又会作用于画家的认知和心理状态,二者是相辅相成、密不可分的状态。梵高在精神高度紧张、崩溃的情形下创作了最具自身代表性的作品,但同时也割掉了自己的耳朵;毕加索从最初的写实主义风格到立体主义风格,中间也经历了绘画风格客观的变化,同样反映了画家在不同认知及心态下绘画风格的客观改变。这是画家的成长,也是绘画风格的正常演变。

真正的画家不会主观的给自己作品风格做一个定位,画家的创作好比孕妇分娩,创作之前要有一个“怀孕”过程,“怀孕”是艺术家一个漫长的认识与积累的过程,画家在自己创作风格的变化中经历着多次“怀孕”,因此绘画风格的变化是一直延续的。画家过早地或者呆板地给自己的创作定位风格,为了“风格”而“风格”,这种行为是盲目的,要拓展视野、加深认识、勤于实践,发掘创作的多种可能性。风格来源于客观实践,依靠于真情实感的表达。风格就像自己的背影,当你走向光明的时候,风格自然会慢慢的显现,虽然自己看不到。

艺术家懂得艺术一般的规律、法则,但这些规律、法则因为是从许多艺术作品中抽象出来的,所以只具有一般性,而艺术作品却永远是个别的、特殊的、千变万化的。艺术家主观的灵感来源于对现实的敏感,主题创作冲动是“情以物兴”,艺术家就要把他所“得到灵感的那种真正的内容(意蕴)不能有丝毫部分仍保留在主题内心里,而是要完全揭示出来”,毕加索说:“没有什么最后的结果,也没有什么可以一劳永逸地加以认识和掌握的现实。而是每一次,为了要加以说明的每一件事情,都要作为一个永久的初学者,重新创造最能描绘他内心所见的那种形体并与之最相符的语言,而他的内心所见已是永远处于积极变动之中的。”从毕加索的一生艺术经历来看,它完全摒弃创作的套路,他的创作一向都是随着具体内容、具体感受、具体表现手法的不同而千变万化,这种永远忠实于自己内心、忠实于客观的艺术品格是其成为大师的必要条件,是绘画作品最终呈现鲜明风格的关键因素。石涛十分重视自己的感受,竭力主张每次依据不同的物象、不同的感受创造相适应的绘画技法,这就是他所谓“一画之法”的基本观点。毕加索从他最初的客观再现写实风格到最终成熟的立体主义风格,其中风格的动态变化和内心转变是美术史上绘画风格变化的典型代表。

五、结语

绘画风格的出现与形成具有一定的规律性,作品特有的绘画语言、画家所处时代背景、地域人文、生活实践、个人性格、具体的感受与表达都影响着画家的绘画风格。画家要拒绝无病呻吟,拒绝矫揉造作,以诚恳的心态,忠实于自己,忠实于生活,忠实于感受。我们应该正确看待当代绘画创作中大量追求所谓“风格”而为自己贴标签、设置“风格”的做法,避免绘画创作中一哄而起的所谓“潮流”现象,避免那些缺乏客观性与独创性的作品产生,在尊重客观和自我内心的基础上孕育起来的绘画风格才是经得住推敲和考验的。

参考文献:

[1]陈望衡,李丕显著.黑格尔美学论稿[M].贵阳:贵州人民出版社,1986.

[2]吴冠中著.我负丹青[M].北京:人民文学出版社,2004.

[3]朱小钧著.毕加索[J].北京:中国人民大学出版社,2004.

[4]邱紫华著.思辨的美学与自由的艺术[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.

[5]朱朴编选.林风眠艺术随笔[M].上海:上海文艺出版社,1999.

[6]彭吉象著.艺术学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.

[7]于千博.摄影艺术与绘画艺术的艺术风格[J].传媒论坛,2020(02):144.

[8]胡滨滨,王伟.浅析中国绘画风格[J].芒种,2013(09):103-104.

[9]黑格尔著.美学[M].北京:商务印书馆,1979:368-369.