新时代背景下文化与钢琴教育的相互作用研究论文

2024-04-13 15:57:18 来源: 作者:xieshijia

摘要:钢琴教育一直是高等音乐教育中不可或缺的部分。本文从新时代钢琴教育的教学现状入手,介绍文化与钢琴教育之间的关系,分析在新时代背景下钢琴教育中文化主要作用于价值观、作品内容、教育中的“人”、教育环境等方面,同时,阐述钢琴教育对文化的创新作用。

【摘要】钢琴教育一直是高等音乐教育中不可或缺的部分。本文从新时代钢琴教育的教学现状入手,介绍文化与钢琴教育之间的关系,分析在新时代背景下钢琴教育中文化主要作用于价值观、作品内容、教育中的“人”、教育环境等方面,同时,阐述钢琴教育对文化的创新作用。

【关键词】钢琴教育;钢琴文化;钢琴教学

一、新时代背景下的文化与钢琴教育

我国的素质教育一直崇尚培养德、智、体、美、劳全面发展的综合型人才,而作为提高综合素质重要内容的钢琴教育教学一直是当前音乐教育的重要组成部分,也逐渐受到人们的重视。当前就业市场趋向饱和,培养钢琴专业人才是高校高质量发展的内在要求,强化教学设计,融合思政元素,推动钢琴教学方法创新,加强实践技能是钢琴教育教学改革的方向。

(一)钢琴教育环境挑战分析

在新时代背景下,高等音乐教育的问题日益突出,多数高校钢琴课程教学依旧遵循着应试教育的模式,钢琴教育者普遍以预设好的课程文本为中心,坚持“静止”的教学观,忽视钢琴教育的实际目的,缺少创新思维。创新一直是引领发展的第一动力,应试教育模式下学生只会弹奏某几首曲目,根本无法使学生的钢琴演奏能力与综合素质得到全面发展。

随着5G时代的到来,当代信息技术与社会时空压缩互相叠加,人们面对的是一个新型的全球化时代。信息技术对社会的渗透从根本上改变了人与人交往的“质”,师生信息技术应用能力普遍提高,跨文化交流的同时,还强化了社交属性,这不仅影响人们对音乐作品的认知能力与欣赏能力,而且为同行学术交流提供了优质平台,缩短了彼此互动交流的距离,同时信息技术与教育教学融合创新也改善了高等教育的信息环境,例如将虚拟现实技术服务于音乐教育钢琴教学活动。

新时代背景下,我国教育改革不断深入,作为教育改革的重要内容,高等教育也面临着更加严峻的挑战,只有不断推进教育教学改革,创新教学方式方法,使教学能够紧跟时代发展趋势,才能使教育质量更上一个层次。因此,我国钢琴教育模式所面临的挑战主要分为两个方面:一是需要紧跟时代发展,利用新媒体技术丰富钢琴教学内容,使教学形式更智慧高效,更好地提高学生学习钢琴的欲望;二是突破传统教育模式,引导学生借助高效的网络平台开阔视野,另外,多设备多终端协同工作也会使师生有更多选择,促进多元音乐教育活动的实现。那么,要实现钢琴教育教学内容和教学方式的革新,就必须全面贯彻教育方针,研究钢琴教育与文化的关系,守正创新。

(二)文化与钢琴教育的关系

文化是文明的内在特质,是一个国家的灵魂。当今社会下,音乐教育的广泛普及为钢琴教育发展提供了充足动力。对于钢琴教育来讲,如果没有和民族文化的有效融合是无法有钢琴艺术方兴未艾般的今天。

文化与钢琴教育的关系主要分为两个方面,一方面,文化与钢琴教育能够相互促进。例如,在钢琴教育教学过程中,钢琴教育者通过不同民族流派的音乐作品向受教者传递相关文化知识。另一方面,钢琴教育在推动文化传播的过程中,多元化文化会影响到一定社会群体的认知,这便给当下钢琴教育领域提供了良好的渠道,从而能够促进钢琴文化的创新发展。

要在新时代背景下顺利推动钢琴教育的发展,除了要明确“育人”的根本目的,还要研究钢琴教育如何进行文化的主动选择,以及二者如何联系,只有把握好文化与钢琴教育的相互作用机制,才能对今后钢琴教育进行创新,提高钢琴教学质量。

二、新时代背景下文化对钢琴教育的影响

(一)价值观方面

文化的作用力首先是价值观念的作用力,文化的核心价值观往往决定这个文化的特点和发展方向。事实上,钢琴教育的整个体系是受其价值观直接影响的,而文化传统在钢琴教育活动中的反应是主要表现。

教育者的“审美教育”体现一直是钢琴教育领域公认的价值体现,但在这个多元文化的时代,不同国家对钢琴教育的看法和评价标准存在显著差异。在我国,儒家学说是凝结中国民族精神的主流,也是传统文化主体。儒家传统文化主张“和而不同”,一方面表现为不同民族文化的并存共处,另一方面也表现在异质文化的交流碰撞中坚守本我。此外,儒家的乐教思想也证实“乐”是沟通理性与情感、培育人心的美好方式。

在音乐水平较高的德国,当地有很多不同的民族流派,在音乐教育中采用各种教学方式、手段,教材的使用也形形色色,不受特定的教育课程所束缚是当地钢琴教育的特点。美国的钢琴教育情况较为特殊,讲究实用,并强调自我的创造性。因此,美国钢琴教育活动中,学生有较大的独立性和自由性,若学生缺乏学习钢琴的兴趣便会止步于此。再比如,有着古典人文主义传统的英国强调以自我为中心的价值观,促进人性的自由发展是教育的根本目的。所以英国的钢琴教育者看重人与琴的连接,提倡传递“自由”与“个性化”。

中国特色社会主义进入新时代,推行素质教育依旧是国家教育政策、理论层面和实践界的共识。众所周知,如果一个民族、一个国家没有共同的核心价值观,那这个民族、这个国家就无法前行,这就要求人们要继续将教育作为优先发展对象,既要继承优秀文化传统,又要参考世界文明的有益成果(包括价值观念、学术思想、审美情趣等深层文化);既要承袭美好价值品质,又要对各式各样的教育价值观相互学习借鉴,切实把成果转化为推动钢琴教育领域发展的实际成效。

(二)作品内容方面

众所周知,不同文化背景下的教育内容大相径庭。而在钢琴教育中,钢琴作品则是教育内容的基本载体。每个时期的音乐特征无时无刻影响着该时期的音乐家、作曲家的思想观念。西方钢琴的发展历程也证实了任何一部钢琴作品都反映了音乐家、作曲家的价值观与理念是受该时期文化所影响。

西方音乐史上巴洛克时期之前的时期都是以声乐为主;而巴洛克时期是声乐与器乐并存,键盘和弦乐方面有了长期发展,其中钢琴是1709年意大利克里斯托弗里制造取名为“强和弱”。而羽管键琴则决定了巴洛克时期的音乐特征——连绵不绝的旋律、中速为主、对音乐呈阶梯式的力度、古二部曲式结构为主、四三拍为主、无强弱。

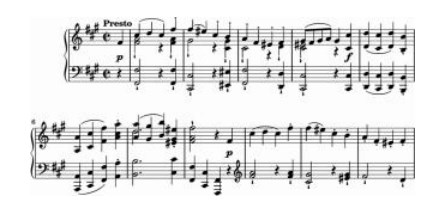

在巴洛克时期占有重要地位,被世人称为“复调音乐的集大成者”的著名音乐家巴赫的《平均律钢琴曲集》被称为钢琴音乐史上的“旧约全书”;重要体裁还包括古代组曲,如赋格与前奏曲,《法国组曲》《英国组曲》,如谱例1。

谱例1:巴赫《英国组曲》选段

在1750—1820年的古典主义时期,钢琴是最重要的乐器之一,而音乐特征以世俗音乐、主调音乐为主。最重要的作曲家则是维也纳古典乐派的三位大师——海顿、莫扎特、贝多芬,他们三人都追求自由、平等、博爱的人文主义精神,在曲式结构上方整、节奏明晰、逻辑性强。

海顿被世人称为“交响曲之父”,生于奥地利的他是古典主义时期维也纳古典乐派的第一位大师,他强调生活的风俗性,其代表作《告别》,如谱例2所示。

谱例2:海顿《告别》选段

莫扎特是古典主义时期生于奥地利的著名作曲家,被世人称为“音乐神童”,他在音乐风格上最具有创意性、活泼性。在钢琴领域,他的《钢琴协奏曲27部》尤为著名,其代表作有《土耳其进行曲》,如谱例3。

谱例3:莫扎特《土耳其进行曲》选段

贝多芬是古典主义时期生于奥地利的维也纳古典乐派最后的大师,被世人称为“乐圣”。他是古典主义的终结者,也是浪漫主义的开拓者,在音乐风格上注重戏剧性、英雄性,他的《32首钢琴奏鸣曲集》中第3首《英雄》是第一部有标题意义的交响曲,而在《英雄》中把第三乐章的小步舞曲变成谐谑曲,速度更快、对比更鲜明。

谱例4:贝多芬《英雄》选段

1820年雨果提出“自由至上”标志着进入浪漫主义时期,这是一个强调“个人、民族、民主”的时期。在浪漫主义时期,钢琴依旧是重要的乐器之一,钢琴作品质优量大,体裁丰富。钢琴曲由古典主义的方整性转为非方整性。键盘创作特征主要是以技巧性(如肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫)、个性化特征(如舒曼、肖邦)、民族性(如肖邦、李斯特)和民主精神民族意识。

肖邦是浪漫主义时期生于波兰的著名作曲家,他被世人称为“钢琴诗人”。他的作品《波兰舞曲》具有民族性;《夜曲》具有沙龙性;《黑键练习曲》具有技巧性,另外,也有自我表达的作品如《小狗圆舞曲》。

李斯特是浪漫主义时期生于匈牙利的著名作曲家,他被世人称为“交响诗之父”“钢琴之王”,他注重大跨度的音程,其代表作《钟》。

在1855年“斯坦威”确立88个键,也是现代意义上的钢琴。到了印象主义时期,以主调音乐、世俗音乐为主,节拍、节奏型多变,高叠和弦的出现使得调性开始模糊,生于法国的德彪西和拉威尔则是印象派的重要代表人。他们从自然景物中提取素材,强调音色的处理和细腻表达,追求朦胧、模糊的暧昧之美。

到了20世纪,钢琴作品则是多元化的、是世俗的,且具有随意性创作理念,作品带给人们的感觉也是丰富多样的。在中国,基于优秀传统文化所创作改编的钢琴作品也不断涌现,虽然相较于西方钢琴作品还有较大差距,但民族特征突出的作品也为国际钢琴教育领域多元化提供了素材。

(三)教育中“人”的方面

德国受社会主流文化影响,音乐教育相对成熟,他们遵从依据学生的本性,认为音乐是探索世界的方式之一。在钢琴教育教学的过程中,教授者接受并尊重学生之间的天赋和差异性,主张参与钢琴教育活动的学生去用心感知与聆听噪音、乐音和音乐。在这样的环境中,琴童保留着自我独立的意愿,可以按照自己的学习目标和速度来掌握钢琴技能,同时在钢琴教育活动中也能体会到音乐的美妙,甚至能够将感知到的情感传递出去。

现如今,钢琴文化呈现出发展的趋势,钢琴教育的文化传承并不会因艺术家的逝世而停滞不前。并且,不同时代的钢琴教育者也会将新的钢琴文化元素以不同形式(如欣赏、讲学、演奏等)呈现给众人。由此可见,人创造钢琴文化的同时,钢琴文化也在塑造着“人”。在钢琴教育活动中,文化通过影响“人”的精神世界,形成多方面钢琴文化活动,对钢琴教育产生的影响是深远的。

(四)教育环境方面

钢琴教育的社会环境是钢琴教育产生的外在条件,也是钢琴教育所面对的客观社会环境。虽然文化影响钢琴教育的内容和水平,对钢琴教育具有价值定向作用,但不可否认的是社会政治经济制度决定教育的领导权,生产力的发展水平制约着钢琴教育事业的规模和速度。例如“文化大革命”时期,在各种力量的作用下,我国钢琴教育也深受影响,几乎停滞。

到了20世纪80年代,我国文化软实力不断提高,建立健全现代公共文化服务体系及文化产业体系使得中国钢琴文化事业日益繁荣。国内大城市纷纷出现“钢琴热”这一现象,钢琴的学习开始受到国人的追捧,钢琴艺术领域呈现出异常活跃的局面。在这个时期,国家重视钢琴跨文化交流活动,邀请海外著名钢琴家来到国内表演或开办讲座,并组织一系列与国际接轨的钢琴艺术交流活动,这些都是在政治、经济间接影响下,达成了钢琴领域优质人才在空间上的文化传播目的,进一步提升了中华民族文化软实力。

反观当下,钢琴文化更是为钢琴教育提供了活跃的大环境。新时代的钢琴文化不仅影响钢琴教育思想的产生与发展,也影响着人们对钢琴教育的态度与行为。钢琴受教者来自不同年龄段的人群,其中大多数为学生群体。要知道,人是社会系统的产物,钢琴文化对一定社会群体和共同精神有着搅动和触动,所以有很多家长受到客观环境的影响,希望运用钢琴文化来感染孩子的道德与品行,也让孩子能够掌握一技之长,因此,中国当代钢琴教育备受人们关注。

三、新时代背景下钢琴教育对文化的创新作用

(一)钢琴教育能够促进文化的创新

文化的本质是文以载道,以文化人,而教育的功能则是传承文化、启智润心,二者密不可分、互促互融。钢琴教育对文化的作用大体分为两部分,一是通过对受教者潜移默化的影响,从而达到对社会文化产生某种影响;直白来讲,则是受到钢琴教育的学习者能够具备一定的审美素养及共情能力,多少都会影响到社会文化环境。二是通过专业技能的教授,培养出钢琴艺术领域高质量人才,进而直接影响钢琴文化的形成。

当今的社会经济发展非常快,为了适应新时代人才培养的需求,构建中国特色素质教育体系,“创新性发展”显得尤为重要。在传承中创新,在创新中发展是新时代背景下所有教师必须遵循的基本方向。一方面,钢琴教育者应坚守以“育人”为中心,将我国传统文化的精髓融入课堂教学,并凝结钢琴文化到受教育者的心理结构当中传承下去,为钢琴艺术领域的建设提供优良的营养与土壤;另一方面,钢琴教育者不能满足于顺应,还要用更加开放和包容的姿态,适当地利用信息技术,秉承着创新精神,学习借鉴不同民族、不同国家的钢琴文化,在传承我国传统文化的基础上协同进化、勇于创新,为受教育者的成长和发展提供优良的钢琴艺术环境。

实际上,钢琴文化选择和再创造是通过人类个体的“认知—情感系统”与情境发生交互作用所决定的。而要想激活钢琴教育中的文化,便可利用钢琴的演奏与教学等方式。近些年来,中国钢琴文化发展一直围绕着“多元化创新”这一核心理念,凭借中国传统文化以及地域特点所创作的优秀钢琴作品大量涌现,如贺绿汀的《牧童短笛》、谭盾的《八幅水彩画的回忆》、储望华的《翻身的日子》、王建中的《山丹丹开花红艳艳》等。

现如今,钢琴教育者不单要从西方钢琴作品中选择弹奏作品,还要将中国钢琴作品纳入教学计划中。要知道,我国的钢琴作品表现中国传统文化的方式并非用现代作曲技法,准确来讲是通过融合东方音乐、西方音乐的诸多特点,通过情境描绘来突出中国传统文化的。由此可见,实现钢琴教育对钢琴文化的创新,主要依靠钢琴教育对其文化两种创新过程的相互交融,即一种是通过钢琴教育活动将文化从外部客体性质转化为内在学生主体文化的过程,在此过程中激发人的创新能力,受教育者不只是文化的接受者,更是创造者,同时钢琴文化内容也得到了实质性发展;另一种是内在主体文化中创新化(如音乐会、讲学等)延伸到外部载体的过程,也就是钢琴教育者需要通过音响、文字、乐谱等载体敛聚的钢琴文化,之后将文化内容从内化的钢琴文化中引导出来。

钢琴教育中文化的创新有利于钢琴教育者更新观念,深入认识钢琴文化的意义、地位,学习并服务于学生个体,不仅能够提高自身教学水平,而且能影响钢琴教学活动,例如改进教学活动设计、教学方法等。而将这些创新的内容融入钢琴教育教学中不仅会为受教育者提供更好的钢琴学习条件,还能对以前钢琴实践活动中文化内容进行创造、规范与组合。在为受教者提供具有创新文化氛围的钢琴学习环境的同时,为中国钢琴文化发展提供新的教育理念,也能在高等教育战略中起到重要意义。

(二)钢琴教育促进文化创新的途径

学生是第二个百年奋斗目标的新生力量,钢琴教育者逐渐打破了以往“静止”的教学观,改变了过去单纯传授知识的培养方式,更加重视学生的主体作用,并会合理使用信息技术对传统的课程结构进行调整,将培养学生的钢琴弹奏技巧及创新思维为目标。从当下来看,钢琴教育促进文化创新的途径比较广泛,重点体现在以下几个方面。

首先,在钢琴教育教学中,文化素质教育需要得到充分体现。钢琴知识需要通过教育被传承的基础实现钢琴文化内容增值。钢琴教育者不仅要培养受教者的钢琴演奏技能,还要秉持着教育原则,将思政渗透于钢琴教育全过程,引导学生在品德、理性、情感等全方面发展。这就考虑到教材与弹奏作品的选择需要将提升学生综合素质作为首要任务,以建立学生审美应用能力为前提。同时,在钢琴教学过程中,需要钢琴教育者融入自己的理念,不断引导学生把握不同时期作品的音乐风格情绪,精弹作品,加强自身创作力与审美能力。

其次,教育者在钢琴教育教学中需要注重和声教学与伴奏实践。想要促进钢琴文化的创新,就不能在教育活动中局限于提升学生视奏、和弦编配、即兴伴奏等应用能力,需要钢琴教育者要求学生掌握一定和声基础的同时,能够在伴奏实践中凭借自身创造力设计、完成基本的和声连接。还要注意的是,在理论与实践二者结合的情况下,不断丰富课外学习场景和体验(比如将音乐演奏与剧场结合、中国传统文化与西方钢琴文化交融等),重视培养学生钢琴演奏的合作应用能力和创新能力,鼓励学生通过双钢琴或四手联弹等形式参与音乐活动,加强学生舞台实践能力和创新思维,同时,也能够为钢琴教育创建良好的音乐生态。

最后,要想促进钢琴文化的创新,还需要对受教者进行重新定位。在我国钢琴教育中,钢琴文化可以说是特定群体对钢琴所产生的共同思维观念和具体行为。基于此,除了要求学生具备一定的演奏能力,也需要引导学生了解现代新形势下的钢琴教育大环境,结合钢琴数字化学习等多种方式,帮助学生完成知识更新与经验积累。同时,也可以扩大目标范畴,开设集理论与实践为一体的《钢琴教学法》课,帮助学生了解先进的钢琴教学方法,明确基本的教师教学素养,指导学生熟悉钢琴实际教学中的规律和特质,进而培养出高质量人才,推动钢琴文化的创新发展。

四、结语

本文通过论述,分析了新时代背景下我国钢琴教育环境,总结了文化与钢琴教育之间的关系,文化潜移默化地影响着钢琴教育。但与此同时不可忽视的是,在新形势下,钢琴教育对文化具有一定的创新作用,这种创新作用可以让教育者更加明确钢琴教育的根本目的,更新教育理念,增加教学内容,引导受教者探寻世界文化与钢琴教育的契合点,坚持文化传承的同时实现文化创新,充分发挥钢琴文化创新所带来的知识、人才等要素的溢出效应,推动跨钢琴文化交流,促进中国钢琴教育发展。

参考文献:

[1][美]泰勒.课程与教学的基本原理[M].施良方,译.北京:人民教育出版社,1994.

[2]郭元祥.论教育的过程属性和过程价值——生成性思维视域中的教育过程观[J].教育研究,2005(09):3-8.

[3]赵云.文化视域中的中国当代钢琴教育[D].上海:华东师范大学,2010年.

[4]王昌逵.中国钢琴音乐文化[M].北京:光明日报出版社,2010.

[5]王博.多元文化背景下钢琴演奏的创新意识[J].北方音乐,2016(19):153+172.

[6]王秋弘.论新时期我国高等钢琴教育理念与教学方式的革新[J].沈阳大学学报(社会科学版),2016(02):209-212.

[7]于宁.新时期背景下我国钢琴教育理念与教学方式的革新[J].湖北函授大学学报,2018(15):3-4.