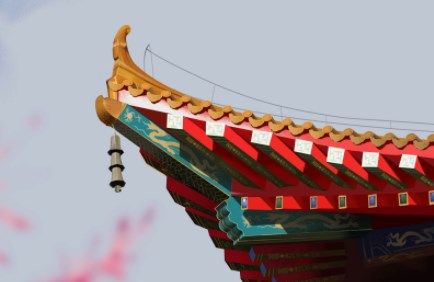

仰画飞檐画法初探论文

2023-12-14 09:29:16 来源: 作者:xieshijia

摘要:本文利用出土壁画、莫高窟壁画和传世绘画材料,探讨仰画飞檐画法的起源、应用及其功能问题。仰画飞檐画法的出现,最初是画家模仿自然的产物,之后逐渐在画面结构与观看程序中承担起引导观者视线、衬托重要人物等作用。随着社会环境的变化,仰画飞檐画法具有的作用被逐渐抽离而演变成一种衬托画面美感的艺术形式,其中蕴含着基于中国传统文化的美感与象征意味。

【摘要】本文利用出土壁画、莫高窟壁画和传世绘画材料,探讨仰画飞檐画法的起源、应用及其功能问题。仰画飞檐画法的出现,最初是画家模仿自然的产物,之后逐渐在画面结构与观看程序中承担起引导观者视线、衬托重要人物等作用。随着社会环境的变化,仰画飞檐画法具有的作用被逐渐抽离而演变成一种衬托画面美感的艺术形式,其中蕴含着基于中国传统文化的美感与象征意味。

【关键词】沈括;仰画飞檐;以大观小;建筑绘画;空间观念

北宋晚期,沈括提出了“仰画飞檐”的观点,但近千年来这一概念却很少被研究与讨论。20世纪的西画运动中,西方透视学逐渐被国人熟知,由此“仰画飞檐”和“以大观小”等概念被学者重新发掘并与西方透视法相联系。然而这多是学者附会之辞,这一画法的具体用意还需追溯其产生、发展并在此过程中进行探讨。

一、仰画飞檐画法的起源与发展

(一)仰画飞檐画法探源

“仰画飞檐”这一概念最早由北宋沈括提出。沈括在《梦溪笔谈》中论及李成山水画时谈道:“又李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞檐。其说以谓‘自下望上’,如人平地望塔檐间,见其榱桷。此论非也。大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。若同真山之法,以下望上,只合见一重山,岂可重重悉见,兼不应见其谷间事。又如屋舍,亦不应见其中庭及后巷中事。若人在东立,则山西便合是远境;人在西立,则山东却合是远境。似此,如何成画?李君盖不知以大观小之法,其间折高折远自有妙理,岂在掀屋角也?”此论在提出之后便石沉大海,至清代年希尧著作《视学》时才又重新思考这一画法,并首先将它和西方透视学联系起来:“然古人之论绘事者有关。曰仰画飞檐,又曰深见溪谷中事,则其目力已上下无定所关。乌足以语学耶?而其言之近似者则曰透空一望,百斜都见。终未若此册之切要著明也。”到了近代,论者或将仰画飞檐同透视法相联系,或认为仰画飞檐同西方透视法无关,是画家观察自然的结果,彼此各执一词争论不休。因此,有必要对仰画飞檐画法的起源、发展、功能等问题做一些梳理。

仰画飞檐的形象比文本记载产生于更早的时期,在北周安伽墓石榻雕刻之上就已经出现。安伽葬于周静帝大象元年(公元579年),在墓中石榻背屏的第三幅画面内,有一座亭式建筑占据了大部分空间,亭后有回廊。建筑屋顶呈半侧面,观察视角为平视,屋檐略倾斜,屋檐下的椽头与飞子清晰可见,符合仰画飞檐的特征。

中国画的各个画科在六朝至唐之间都取得了较大的发展。作为一种建筑画法,仰画飞檐与中国画或中国建筑绘画的演进密不可分。张彦远认为:“上古之画,迹简意澹而雅正,顾、陆之流是也。中古之画,细密精致而臻丽,展、郑之流是也。近代之画,焕烂而求备……”苏轼认为到唐代为止,绘画在技艺方面已经几乎达到完美:“君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”古代的评论家已经发现,自六朝至唐期间中国的写实艺术取得了长足的发展。方闻也认为,中国艺术特别是山水画自六朝至北宋期间追求“状物形”,直到南宋以后才转变为“表我意”。仰画飞檐画法在北朝至北宋的发展中也体现出了从简率到繁复再到简率的过程。具体的绘制技法即为建筑绘画技法的一部分,前贤已经对此进行了详细的总结,本文不再赘述。

(二)不同绘制视角下的仰画飞檐

同西方艺术家相比,中国画家并不会局限于从固定视角去观察和绘制,而是根据不同的绘制对象与需求调整观察的角度与方式。《周易·系辞传》中谈“观物取象”:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文于地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这是先民从生活经验中总结的独特观象方式。

同样,仰画飞檐的发展过程中,绘制角度的不同往往具有各自的含义。仰画飞檐搭配正视视角的建筑出现在莫高窟隋代早期的壁画中。莫高窟隋423窟人字披西披绘有弥勒上生经变,画面中间为弥勒菩萨,周围是供养及听法的天人,表现弥勒菩萨成佛之前于兜率天宫为天人说法的场景。其屋檐之下很明显地表现出了仰画飞檐。同此时建筑绘画的质朴风格相对应,其飞檐部分并没有精细描绘,只以细而有规律的线条表现结构而已。

隋唐时期,在高等级墓葬过道的门洞上方绘制门楼壁画蔚然成风,这些建筑都为正面、平视绘制。隋大业六年史勿射墓墓道第一过洞券顶上方绘有门楼图,门楼为单檐三开间,左边略大,中间和右边较小,下方有简单的台基。檐部仰画飞檐并表现出了椽头和飞子,观察视角也为平视。

隋中期开始出现俯视视角的建筑绘画也仰画飞檐的情况。莫高窟隋420窟西壁龛外南北两侧上部绘《维摩诘问疾品》,其中南侧上部为文殊师利,北侧上部为维摩诘居士。文殊师利在一间三开间歇山顶殿堂建筑的中央,抬手论道,举止风雅。维摩诘居士在一间五开间歇山顶建筑殿堂的中央,执麈尾而谈。二者所在的歇山顶建筑侧面屋檐和台基的变现向画面上方收束,是以俯视视角绘制。这种情况并非孤例,莫高窟隋末唐初380窟西壁南侧和北侧上部维摩诘经变问疾品中维摩诘和文殊师利所在建筑的绘制视角和飞檐与420窟相同,莫高窟隋314窟西壁南北两侧上部、莫高窟隋397窟西壁等都出现了这种组合方式。

初唐时期仰画飞檐走向成熟,仰视视角的建筑绘画出现。莫高窟初唐220窟南壁绘制《阿弥陀经变》,壁画的东西两侧都有重楼建筑,中央主尊的身后有只露出顶部的大殿。同此前单一视角的建筑绘画不同,这幅壁画可以同时找到平视、俯视和仰视三个绘制视角且都仰画飞檐的建筑。壁画南北两侧重楼上层屋顶为仰视视角,侧边向下收束,下层屋檐为俯视视角,侧檐边向上收束。主尊后方大殿的绘制视角则为平视。从此铺壁画中的三处不同视角绘制的建筑来看,此时画者注意到了不同视角的存在与区别,对于现实的观察和绘制有了进步。仰视视角的建筑同俯视和平视视角来说更加高耸与挺拔,适合表现建筑的威严和壮观。同时仰画飞檐的视觉效果本身在现实中只有仰视才会看到,因而与仰视视角的建筑更加适配。

至此可以发现在平视视角、俯视视角和仰视视角的屋顶和屋檐部分都出现了仰画飞檐。在仰视视角的屋顶出现之后,俯视和平视视角建筑的仰画飞檐数量开始逐渐减少,仰视的屋顶及仰画的飞檐成为重要建筑的首选。这一改变说明了古人对于视角问题理解的逐渐深入,在平视视角的建筑上表现只有在仰视的时候才能看到的檐部细节,或许是想要绘制仰视视角的建筑但绘制技术无法实现之时采取的无奈之举。当成功地解决了仰视建筑的绘制问题的时候,仰画飞檐在其他两种视角中出现的次数就变低了。

(三)仰画飞檐画法的形式化

五代及两宋时期,经历过唐末战乱的洗礼,此时的宗教理念和葬俗较有唐一代发生了巨大的变化,使寺观壁画及石窟壁画中经变画数量减少,墓室壁画中门楼图不再流行。这些变化导致了建筑绘画及仰画飞檐在这两类绘画体裁中失去了存在的土壤,数量逐渐减少。不过仰画飞檐在五代及两宋的山水画中却屡屡出现,但较唐代也已经大为简略。恰如郭若虚在《图画见闻志》中对北宋中期的屋木画的评价:“如隋唐五代以前,洎国初郭忠恕、王士元之流,画楼阁多见四角,其斗拱逐铺作为之。向背分明,不失绳墨。今之画者,多用直尺,一就界画,分成斗拱,笔迹繁杂,无壮丽闲雅之意。”在五代山水名家关仝的《关山行旅图》中,唐代敦煌壁画中平视、俯视、仰视视角的建筑组合出现的情况在此图中已经消失,取而代之的是没有视角倾向、近乎平视的屋顶。自然环境在山水画中是绝对的主体,建筑在画中只能作为配角。因为留给建筑的空间有限,所以无法表现出建筑群落的纵深感,往往只表现出单个或几组建筑作为建筑群落的象征。正因如此,具有完整、复杂组合关系的建筑群落被拆散或重组,被保留下来的建筑不需为整体的纵深感而服务,其主要的作用是体现出山水画的诗意与美感。在这一需求的促使下,山水画中的建筑画变得平面化且具有装饰性。换句话说,山水画中的建筑该画正面还是侧面,俯视、仰视还是平视,很大程度上取决于形式美感的需要。

郭熙的《早春图》中,多个建筑的正面与侧面的檐边完全画到了一条直线上,这一改变模糊了房屋的方向性。由此房屋的主体和屋顶可以选择不同的方向,侧面的屋顶能够和正面的房屋主体结合在一起。画家拥有了更大的创作自由,可以选择最合适最优美的组合形式。仰画飞檐的画法也因此更加程式化、符号化,不再忠实地模仿现实的构造,而是如“一就界画,分成斗拱”般由画家更加主观地绘制出来。

二、仰画飞檐画法的功能

(一)制造幻觉及视觉引导功能

自隋到唐,仰画飞檐分别依附于平视、俯视与仰视的建筑之上,仰视视角的建筑被成功描绘出来之后,平视、俯视的建筑搭配仰画飞檐的情况迅速减少。可以说仰画飞檐在这一时期的发展过程就是画师不断提高模仿自然水平的过程。同时,为了表现想象中的佛国世界,艺术家们往往从现实中汲取营养。高大的楼阁宫殿和逼真的视觉体验才会让信众有身临其境之感,仰画飞檐会让观者联想到面对高大建筑的实际经验,自然是画家乐于表现的对象。

作为一种独特的建筑绘画手法,仰画飞檐不仅仅是对现实建筑的模仿,更在画面中起到了表达空间和引导观者视线的作用。在佛教艺术中,佛陀或主尊经常是画面的焦点,如何突显其尊贵地位和吸引观者的注意力至关重要。而仰画飞檐正好提供了一个很好的视觉工具,通过其引导的视线和空间结构,既可以使佛在画面中显得更加高大和庄重,也能使信众把握住画面中的主要内容。

赵声良先生认为,在绘制经变画时画家有两个主要追求,一是力图表现空间的真实感,另外则需要照顾到佛像的表现,即留出足够的空间和体量来绘制佛像。这两种追求的达成都有赖于建筑的参与。四川博物馆藏川博1号造像碑背面浮雕法华经变,画面大体由两部分组成,上部描绘灵鹫山说法。说法图以两侧高大的楼阁建筑和中央的净水池表现净土世界,场面宏大,构图统一。但是为了表现构图的统一性与画面的真实性,佛与菩萨的形象就描绘得偏小,无法满足其宗教意义。同时由于无法解决空间延伸的限度和角度,以至于将净水池绘制成三角形,更使尊像显得遥远而渺小。当保证佛像具有较大体量时却又会因此牺牲空间感,使画面变得平面。这两种似乎矛盾的需求在唐代的经变画中得到解决,而仰画飞檐在其中发挥了重要的作用。

以盛唐217窟北壁观无量寿经变为例,为了表现复杂场面的纵深同时又使画面能够回到画面中心的尊像,画者采取了“线链透视压合”的绘制方式。佛前莲池与露台的纵向边线将视线沿中轴线汇合并向后逐步延伸,逐步汇聚到佛身。廊、阁、亭、榭的顶部及台基边线不断继续着视线的延伸。两侧建筑的视线最终延伸到两座角楼之上,在此短暂停顿,之后沿角楼顶部边线传导至佛后的大殿。后由大殿顶部的侧边线和仰画飞檐的椽和飞子形成的多条斜线再次将视线沿中轴线汇聚至佛身,完成画者设置的观看程序。通过在佛后布置仰视且仰画飞檐的建筑,画家保证了空间关系的适度延伸,同时使观者的视觉停留,借助仰画飞檐的辐射状线条汇聚到佛身。这一巧妙的处理,在不过度放大佛身的情况下又保证了主尊具有足够的关注度与重要性,足见古人巧妙。

同西方绘画相比,中国传统绘画对透视并不特别强调。虽然有研究者将文献中李成的“仰画飞檐”说成中国的“焦点透视”,或认为中国山水画是“散点透视”,但是同科学理性的焦点透视相比,中国画的透视问题难以用科学理论讲清楚。笔者认为,中国画的透视问题或者说空间布局问题是理性和感性相结合的,需要依照描绘对象来进行具体的、创造性地安排布局。以文艺复兴时期的人物画为例,达·芬奇《最后的晚餐》被认为是焦点透视的经典作品,甚至被国内许多的透视学教材作为典型例证。画面的灭点在耶稣基督的头部,墙体与屋顶的线条都向灭点收束,使观看者的视线自然集中在耶稣的身上。拉斐尔的《雅典学院》也将重要人物安排在画面的灭点附近。从中可以发现焦点透视在突出画面中心或者重要人物的时候具有相当的优势与便利性,灭点附近就是观者的视线集中处,在此安排主要人物可以事半功倍。

与之相比,中国绘画的处理方式更加感性与具有创造性。在画面中通常也有主要人物与次要人物,但是不一定安排在画面的中心位置。这是由绘画的媒材和观看方式决定的。比如卷轴画的长度与边展卷边收卷的观看方式,就使得观者无法轻易找到这幅作品的中心位置。同时由于无法将画面中的视线汇聚灭点,画面的物理中心位置也没有那么重要。通常画家会放大主要人物的体型来强调其地位,即“主大从小”“尊大卑小”。唐朝画家阎立本的《步辇图》中,唐太宗李世民的体型明显大于典礼官和禄东赞等人,不过依旧在合理的范围内。真正凸显出其主要地位的是其周围的侍女,侍女的纤弱体型同太宗形成了强烈对比,最终使观者可以准确把握主要人物。无独有偶,陕西汉唐石刻博物藏唐代皇帝、皇后礼佛供养石刻线画中,皇帝与皇后分别位于两组供养人的最前端,跽坐于空壶型的榻上。两者体型同身后供养人几乎相同,造成人物地位之别的是皇帝和皇后身前戴幞头的男性小人物和束双环髻的女性小人物,从而以明显的体型大小之别突出了人物的地位与威仪。从这两个例子可以发现,通过中国画家的处理,主要人物与次要人物体型差别并非显著,满足了真实性。而通过对比元素的巧妙运用则使主要人物得以合理凸显出来。笔者认为,仰画飞檐画法在人物画中或主要在宗教画中起到了上述对比元素的作用。敦煌盛唐172窟南壁绘有《观无量寿经变》壁画,主尊在画面中心位置偏下,其面部位于画面中。周回楼阁将画面围成对称的梯形区域,画面最后部建筑与主尊身后大殿及配殿仰画屋顶及飞檐,其余建筑为正常俯视绘制。与步辇图和皇帝、皇后礼佛图类似,俯视建筑和其他建筑元素保证宏大画面空间的真实性,而佛身后主殿巨大而近乎夸张的檐部以其鲜明的色彩和指向佛面部的辐射状线条凸显出了佛的独尊地位与无上威仪。

(二)仰画飞檐画法在传统文化中的象征功能

在中国传统文化中,建筑往往不仅仅是一个实体结构,更多地具有象征和隐喻的意义。在汉代人的观念中,认为高楼与神仙有联系,神仙或许住在高楼中。《汉书·郊祀志》记载:“公孙卿曰‘仙人可见,上往常遽,以故不见。今陛下可为馆如缑氏城,置脯枣,神人宜可至。且仙人好楼居。’于是上令长安则作飞廉、桂馆。甘泉则作益寿、延寿馆,使卿持节设具而候神人。乃作通天台,设祠具其下,将招来神仙之属。”罗世平先生在研究汉代出土的陶楼时认为,“对于这些多层的陶楼,民间又有‘高楼’之称,概是汉武帝以来‘仙人好楼居’的寓意。汉人厚葬,羽化升仙思想浓厚,东汉墓中所置的高楼明器,功能或不离神仙祝寿这一目的。”

在佛教艺术中,仰画飞檐的出现通常与天宫、佛国和其他超凡的场所相联系,营造出一个令人向往的佛国世界,同时进一步强调了佛教教义中对超越和解脱的追求。在《佛说阿弥陀经》中形容西方净土为“极乐国土,七重栏楯、七重罗网、七重行树,皆是四宝周匝围绕,是故彼国名曰极乐。又舍利弗!极乐国土有七宝池,八功德水充满其中,池底纯以金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃、颇梨合成;上有楼阁,亦以金、银、琉璃、颇梨、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。池中莲花,大如车轮,青色青光,黄色黄光,赤色赤光,白色白光,微妙香洁”。浙江省博物馆藏1956年出土于浙江龙泉金沙塔中的经卷残片,画面有文字和图像两部分。文字部分为《佛说阿弥陀经》经文,图像部分则是根据《阿弥陀经》绘制的西方净土变。图像左边为供养人,中间上部为三座相连的重层楼阁,楼阁檐部高高翘起,夸张如飞鸟张开的双翼,下部为七宝莲池,画面右边则为阿弥陀佛及其协侍菩萨。很显然三座楼阁象征的就是西方极乐世界的宝楼阁,虽然绘制的并不华丽但是仰画飞檐使其具有了一定的超凡意味。

仰画飞檐画法同时也具有象征建筑所在位置高和建筑本身高耸挺拔的含义。“又李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞檐。其说以谓‘自下望上’,如人平地望塔檐间,见其榱桷。”初读之下,沈括的这段文字容易对读者产生误导,将仰画飞檐画法看作李成的个人特色。但是通过前文的叙述会发现仰画飞檐是有较长历史的传统画法,且在宋以前的建筑绘画中使用较为普遍。在宋代的绘画中仰画飞檐也不乏表现,如故宫博物院藏《清明上河图》中城楼的檐部,克里夫兰艺术博物馆藏宋代《早秋夜泊图》中城楼的檐部,大都会博物馆藏屈鼎《夏山图》画面中景的多层楼阁几乎全部仰画飞檐。另外,在马远的《踏歌图》中景高耸的树木之后,一组建筑掩映在云雾之中,最高的建筑采用仰画飞檐的画法。同前几组例子不同,这座建筑的檐部上倾角度与幅度更大,展开如鸟类的双翼,与莫高窟唐172窟南壁的《观无量寿经变》的主殿异曲同工。

沈括总结的李成仰画飞檐画法出现的位置“山上亭馆及塔楼之类”值得思考,结合上述可以发现,首先绘制仰画飞檐的建筑往往出现在山水画中的地势较高处,或者如《清明上河图》《早秋夜泊图》位于城中相对位置较高的城楼之上。《清明上河图》全卷的建筑只有城楼有仰画飞檐。其次,在这些材料中出现仰画飞檐的建筑大多是重层建筑,单层建筑绘制仰画飞檐几乎不可见。因此,可以合理推测仰画飞檐画法具有标示高处的含义,既表现建筑所在位置的高度,又衬托建筑本身的高耸挺拔。

三、沈括所论仰画飞檐画法辨析

关于沈括所提出的以大观小和李成的仰画飞檐,已有学者就其合理性分别讨论,笔者不再赘述。但仍有一点需要辨析,即沈括论述“仰画飞檐”用意何在。考《梦溪笔谈》原文,发现沈括在提到“掀屋角”之前先讲了一个例子“画牛、虎皆画毛,惟马不画。予尝以问画工,工言:‘马毛细,不可画。’予难之曰:‘鼠毛更细,何故却画?’工不能对。大凡画马,其大不过盈尺,此乃以大为小,所以毛细而不可画;鼠乃如其大,自当画毛。然牛、虎亦是以大为小,理亦不应见毛,但牛、虎深毛,马浅毛,理须有别。故名辈为小牛、小虎,虽画毛,但略拂拭而已。若务详密,翻成冗长;约略拂拭,自有神观,迥然生动,难可与俗人论也。若画马如牛、虎之大者,理当画毛,盖见小马无毛,遂亦不摹,此庸人袭迹,非可与论理也。”答案再明白不过,沈括借画马、鼠与仰画飞檐两例在讲画家应当对于画法有所思考,知其所以然。画工不知马与鼠画法的内在原理,在沈括看来李成对仰画飞檐的理解也有误。“其说以谓‘自下望上’”不符合“以大观小”的绘画常理。沈括似乎并不有意反对仰画飞檐,而是将讨论重点放在“其说”的合理性上。认为“其说”代表的“真山之法”或者可以理解为对景写生的方法并不等同于实际的创作。“其说”并没有阐明“仰画飞檐”使用的真正原理。这与沈括在画工画马例子后提到的反对“庸人袭迹”的中心思想是契合的。华强在《李成“仰画飞檐”新解——兼谈中国古典山水画的形式语言》一文中认为“其说”或非李成所说,可能是后人附会亦或是沈括自导自演的一段对话。不过在例子之外,其提倡画家仔细思考所学的知识这一点是没有变的。

四、结语

从平视、俯视到仰视,画师对建筑的绘制技术不断完善,揭示了他们对视角与形态之间关系的深入理解。建筑形态变化也和当时的社会、宗教和文化背景紧密相关。从隋代到宋代时期,山水画的出现及其对建筑的描绘,进一步印证了绘画的转向,即从对现实的模仿向追求形式的美感演变。整体而言,这些变化不仅体现了绘画技术的进步,更是对古代中国社会文化变迁的艺术写照。

参考文献:

[1][宋]沈括撰,金良年点校.梦溪笔谈[M].北京:中华书局,2015:160-161.

[2]张道义,李星明编著.中国陵墓雕塑全集.第4卷:两晋南北朝[M].西安:陕西人民美术出版社,2007:77.

[3]俞剑华编著.中国古代画论类编:修订本[M].北京:人民美术出版社,1998:32.

[4][宋]苏轼撰,白石点校.东坡题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:168.

[5]方闻著,谈晟广编.中国艺术史九讲[M].上海:上海书画出版社,2016:30-47.

[6]敦煌文物研究所编.中国石窟敦煌莫高窟:第二卷[M].北京:文物出版社,1984:34.

[7]俞剑华编著.中国画论类编[M].北京:人民美术出版社,2016:58.[8]尹申平,邢福来,李明等.西安北郊北周安伽墓发掘简报[J].考古与文物,2000(06):28-35.

[9]巫鸿著.武梁祠[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:149-157.[10]赵声良.成都南朝浮雕弥勒经变与法华经变考论[J].敦煌研究,2001(01):34-42.

[11]喻梦哲,惠盛健,李超.宋元界画信息识读机制探赜——以视角组织与网格设计为例[J].世界建筑,2021(09):36-39.