不同群体对山东琴书历史发展的影响论文

2023-09-02 12:40:54 来源: 作者:xieshijia

摘要:山东琴书是山东较为著名的传统曲艺品种之一,约形成于清代乾隆初年,几乎每个地方都有唱山东琴书的艺人。在本文中,笔者对山东琴书历史发展进行梳理归纳,从而阐释不同群体对山东琴书发展的影响。

摘要:山东琴书是山东较为著名的传统曲艺品种之一,约形成于清代乾隆初年,几乎每个地方都有唱山东琴书的艺人。在本文中,笔者对山东琴书历史发展进行梳理归纳,从而阐释不同群体对山东琴书发展的影响。

关键词:山东琴书;群体;曲艺影响

郭乃安先生曾说过:“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人,人是音乐的出发点和归宿。”山东琴书作为一种音乐,在不同时代、不同阶层、不同地域人们的影响下形成了自己独特的风格,其曲本内容多样,表达了丰富的思想感情。从山东琴书中,可以发现音乐里有很多当地人思想、性格的投影,山东琴书由人所创造,不同的人听琴书能得到不同的启发与感悟。以下,笔者将从群体和个体出发,从不同时代、不同地域两个维度对山东琴书进行调查分析。

一、不同时代音乐群体对山东琴书造成的影响

(一)小曲子时期

小曲子时期,演唱创作山东琴书的艺人主要是文人雅士。《郓城县志》上曾记载,琴曲始出于书香世家,明初,在山东菏泽郓城、鄄城一带,一些文人雅士携琴访友,编写曲词,演唱诸宫调以自娱自乐,因在伴奏中使用古琴、古筝,遂称之为“琴筝清曲”,这就是山东琴书的雏形。

在“琴筝清曲”这个阶段,尚处在萌芽时期的山东琴书形式多为连缀数百种曲牌进行演唱。由于这一时期的创作者多为文人雅士,大多都会读私塾进行文学训练,对声调、音律、格律等都有严格要求,曲牌有着固定的格式和结构,依曲填词的作品极多,因此文人雅士运用大量的曲牌进行创作。这一时期山东琴书中曲牌非常丰富,有来自诸宫调的古老曲牌,也有来自当地流行曲种和剧种曲牌,还有来自戏曲、民歌、明清俗曲、古曲类的曲牌,种类非常丰富。由于每个文人都有不同的创作理念,所以曲牌的联缀形式并无定格,但大体结构已经形成,一般开头为【上河调】或【凤阳歌】,结尾为【垛子板】或【梅花落】,中间依据内容不同,选取情绪相宜的曲牌。《白蛇传》《秋江》《梁祝》等传统山东琴书曲目在此背景下应运而生,仅《梁祝》就用了217个曲牌,可见曲牌种类运用之广泛。

笔者在山东济南曲水亭街做田野调查时,发现有一人能勉强唱一段《白蛇传》中的《断桥》,歌词为:喘吁吁忘断桥山水依旧/桥未断情已断触目皆愁/想当初离峨眉西湖观景/与许郎巧相遇断桥亭头/他雨中肯借伞心底宽厚/约来日取雨伞暗把情留/在鼓楼论琴曲两心相印/小青妹做红媒得携佳偶/盗酷银害官人身披枷锁/玩花船救夫君逃离杭州。

通过这段唱词可以发现,由于是文人雅士所创,唱词语言的书卷气息十分浓郁,韵脚整齐,句式对称,多以排比对偶式出现,全段结构严谨,词句精炼,严格遵守曲牌文学格律,唱腔情感细腻,旋律优美,格调高雅,颇有艺术大作气息,但在明朝时期,文人雅士毕竟是少数,并不是所有人都能够接受这种富有文学气息的“雅”文化,这使得其并没有在其他阶层中广泛传播开来。

此后,文人儒士对“琴筝清曲”进一步加工处理,为了让这个曲艺形式不只局限于文人圈子中,开始将目光投向了当时社会上流传的一些话本、剧本和民间故事,并对这些故事进行创编,从而形成了《杨家将》《包公案》《大红袍》等多部传统的琴书曲目。

由于其故事情节和趣味性都有所增强,“琴筝清

曲”渐渐被大众所接受,开始从文人阶层传播到民间。但这一时期,文人和农民之间仍有很大差距,所以主要分为两种传播途径,一种是“儒门传清”,另一种是在民俗活动中传播,这种传播因其传承者大多都是农民,对曲牌格律不能完整把握,因此他们在传承过程中对曲牌进行精简,以所谓“老六门主曲”,即【上合调】【凤阳歌】【叠断桥】【汉口垛】【垛子板】【梅花落】最为常用。

这一时期琴书艺人主体主要是文人墨客,但同时,经过在民俗活动中传播,至乾隆年间,重唱轻说、旋律曲调以明清俗曲、曲牌为主且非常重视作品文学性和音乐性的“小曲子”已遍布乡野田间,由此可以看到,作为“小曲子”形式的山东琴书最终在鲁西南的农村地区也慢慢得到确立。

(二)“撂地说书”时期

清光绪年间,一些善演小曲子的农民开始大量涌入城市。经笔者查阅《新修菏泽县志》后发现,这一时期鲁西南连年灾荒,这使得这些民间艺人被迫进入城市卖艺,唱“小曲子”的艺人从自娱自乐慢慢转向职业性演唱,演唱场所也从农闲聚会转移到城市街头和书场茶馆,由于大多数琴书艺人在集市、庙会、街头等地露天演唱,所以此时期也称为“撂地说书”时期。

“撂地说书”时期的创作者和表演者已经由最初的文人墨客转变为出身农民的琴书艺人,他们不断涌入城市,为广大人民演出。早期撂地说书影响较大的是郓城刘老继、金乡李凤兴等人,这一时期,大多琴书艺人的愿望是赚钱维持生计,山东琴书曲牌数量庞大,且演唱费力的特征逐渐显现出来,农民为了更方便演唱山东琴书,将已经精简的“老六门主曲”进一步发展为以【凤阳歌】【垛子板】为主曲的板腔体,使自己可以更好地把握和演唱山东琴书。

由于出现灾荒,琴书艺人为了增加自己的收入,演出形式也由分角坐唱,演唱者四至七人分持琴、筝,配以四胡、竹笛、琵琶、碰铃等转变为二人自操乐器对口演唱,主要伴奏乐器是扬琴和坠胡,所以这一时期的山东琴书也称为“唱扬琴”“打扬琴”。

同时,为了适应赶集、赶会时广大听众要求,能让更多的人喜欢上山东琴书,这一时期琴书曲目风格已经有了很大转变。琴书艺人创作的曲目不再追求文学性,而是更加贴近百姓的日常生活,由唱牌子曲改为唱长篇书、中篇书,选用的也大多是与当时社会主要问题有关的题材,用以抒发广大群众心声,使其能够产生共鸣,把人民生活搬上了山东琴书舞台。这些琴书艺人陆续改编移植了大批中篇书,如《王天保下苏州》《空棺记》等40余部。下面是笔者在田野调查时搜集到的一段曲词,经演唱此曲目的琴书艺人讲述,这段曲词节选自当时山东琴书《王天宝下苏州》中的一回《头夜夫妻》,着重讽刺旧时婚姻制度,抒发人民群众的思想感情,其词如下:

(甲)我怨声老天老爷你热死俺啦/(乙)我喊一声龙天老爷你怎么这么/(甲)我喊声那热天热天好热的天/(乙)念白:这头一晚上的小两口搁屋里头,竟弄两个不一样的/(甲)我记得入伏都在六月里/(甲)这怎么腊八又到了入伏的天啦/(甲)我心中没把别人埋怨/(甲)怨一声娘门的二老呀/(甲)儿出嫁什么东西你都陪送/(甲)为什么不陪把白绫小扇我扇着玩/(甲)我怨声龙天老爷咋这么燥的/(甲)烦了我把被子掀。

在听完琴书艺人演唱后,笔者发现这一段琴书与“琴筝清曲”时期的琴书曲目相比,念白明显增多,于是笔者便对琴书艺人进行随机访谈,了解到是因为在这一时期,山东琴书艺人受到山东大鼓影响,因此这一时期的山东琴书更加侧重于“说”的艺术形式,念白和之前传统的山东琴书曲目相比增加了很多。

之后,笔者又走访了一些济南当地老一辈的人,通过交谈发现这一时期济南曲艺发展迅速,曲艺人员不断增多,导致演出场所越来越多,许多后来略有名气的茶馆书馆几乎都是在这一时期建立起来的,笔者又翻阅了《山东曲艺史》,发现里面记载当时的济南地区中的东南方位出现了说书大篷和明地,趵突泉前门外也出现了一批小书馆,这些场所的增加使得山东琴书影响力进一步增大。

(三)中华人民共和国成立初期

中华人民共和国成立初期,在党的坚强领导下,人民的生活逐步走向正轨,生活质量得到明显提高,这使得人们有更多精力可以投入到娱乐休息中来,这一时期涌现了大批新文艺工作者,他们的参与导致山东琴书开始形成由俗到雅的发展趋势,音乐语言由各地方言反趋向于济南官话。由于人民对新生活的向往,所以中华人民共和国成立初期的山东琴书大多是以时代发展作为素材进行创编的,如强调工业产品质量的《质量风波》,反映农村新经济政策成果的《锯瓷盆》,以及反映“五讲四美”的《三次考验》等,其中也有少量改编自传统曲目的山东琴书,如《秋江》《水漫金山》《盗灵芝》等。

由于社会迅速发展,人们的生活节奏逐渐加快,旧时的山东琴书已经无法满足大多数人的审美需求,许多人认为山东琴书抒情有余,激昂不足,所以新文艺工作者在创作新的山东琴书时进行调整。旧时的山东琴书在开头时会做大量铺垫,而此时的观众追求一切从简,在前四至八句的开头需交代人物、背景,引出事物发展矛盾,如果开头没有抓住他们的内心感受,那么大多数人就会“拔萝卜”(起座)。刘金堂老师创作的琴书就具有开头从简的特点,下例曲词节选自刘金堂老师撰写的山东琴书词曲集《真正的爱情》中的《真正的爱情》和《老石匠》两首琴书的头四句。

《真正的爱情》:“列车飞驰奔正南/秀丽的南国风光映眼帘/旅客们面对车窗争相看/独有个年轻的姑娘无心观……”

《老石匠》:“鸡叫头遍朦胧天/王大爷起早要上山/背起了锤头钻子往外走/王大娘上前把他拦……”

中华人民共和国成立初期,由于新文艺工作者不断加工改造,山东琴书遂成为一个全国性曲种,广泛流传于我国山东、河北、京津地区、东北三省及内蒙古、新疆等地。

(四)21世纪以后

此时的琴书艺人群体主要是中华人民共和国成立初期的琴书艺人一脉传承下来的,大多都是老一辈琴书艺人,很少有年轻血液,这导致山东琴书的创新和发展变得迟缓,究其原因,最主要是因为多元文化冲击。笔者于2021年进行田野调查时发现,山东琴书艺人在民间已很难找寻,音乐群体与20世纪鼎盛时期相比减少了近五分之四,且大多数人只是当成一个业余爱好,真正职业的山东琴书艺人少之又少,山东琴书的传承发展变得危在旦夕。

笔者在济南走访调查时也着重关注了这一现象,发现无论是笔者采访的琴书艺人,还是听琴书的观众,大多都已是年过半百的老人,几乎见不到青年人和中年人身影,为了保证结果的准确性,笔者又赶往琴书萌芽之地菏泽市牡丹区,发现此地也是如此,山东琴书领域几乎很难见到青年人。

为了推动山东琴书发展,使其符合当代社会需求,笔者在进行田野调查时发现当代琴书艺人为了拯救山东琴书也做出了非常多的努力,比如在缓慢有序的节奏中适当融入现代节奏律动,在音乐进行中融入现代流行音乐曲调,在保持原有韵律的基础上,更新传统板腔体音乐语言,加入现代语言特征,融入部分流行色彩,紧贴当下时事进行创作,开门见山、直奔主题,写新、创新、唱新,唱词活泼、生动易懂,不仅老年人喜欢,青年人也能产生一定的共鸣。

综上所述,山东琴书从开始萌芽发展至今六百多年的历史中,不同时代的琴书艺人群体对山东琴书的形成和发展产生了不同影响,“琴筝清曲”时期的文人群体确立山东琴书用曲牌连缀的方式表现故事;撂地说书的农民群体为方便演唱和卖艺对其进行简化,并增加乡土气息;中华人民共和国成立初期的新文艺工作者多以时代发展为主题来创作;21世纪琴书艺人贴合时事,并融入现代流行音乐,迎合当代社会审美,以便维持其发展。山东琴书的演唱形式、演唱内容、演唱风格等在每一个阶段都发生了不同的变化,永远处在运动和变化状态中。郭乃安先生曾提到过:“任何音乐现象无非是处在特定历史条件下的人们精神生活的一种表现形式。”从开始“琴筝清曲”的萌芽,到平民百姓也可以参与的“庄稼耍”,然后发展到“撂地说书”时期、中华人民共和国成立初期,最后到今天的21世纪,每一阶段的历史背景或多或少都影响着人民的思想、情绪和愿望,由于音乐是人所创造的,也是为人而创造的,所以这些思想变化也反映到山东琴书这一音乐形式上,使得山东琴书具备丰富的历史文化。除此之外,在音乐群体中,一些有群体意识的优秀艺人对山东琴书的发展、演变也作出了突出贡献。

二、不同空间音乐个体对山东琴书的影响

1933年,以邓九如为代表的琴书艺人进天津演唱,将这一曲艺形式正式定名“山东琴书”。定名后,山东琴书在山东省范围内迅速传播,在一些优秀琴书艺人带领下,逐渐形成了以菏泽、济宁为中心的南路、以济南为中心的北路,以及以广饶、青岛等地为中心的东路,并于1962年在“山东琴书流派座谈会”上进行了正式划分。

(一)南路琴书

南路琴书主要盛行于菏泽、济宁等地,是山东琴书萌芽的地方,因此南路琴书艺人受到传统琴书影响最大,大量琴书曲牌被保留,坚持以唱为主、说为辅的说唱特色,较为注重曲牌和艺术风格传承。该地历史文化浑厚悠久,地域文化淳朴,乡土气息非常浓郁,造就了南路琴书淳朴、幽默风趣的艺术特点。因其人民较为淳朴,所以南路琴书在唱词上运用了很多方言口语,语言十分生动形象,加之琴书艺人情感充沛的表演,将人物形象和生活场景刻画得栩栩如生。

李凤兴奠基的李派琴书是南路琴书中较为完整的个人流派,李若光、李若亮、李湘云等都是李派琴书的代表人物。“李派”琴书艺人李若光认为南路琴书讲究快口,拖腔拉韵的听众嫌腻歪,故南路嗓音条件好的艺人多用假声顿音,说唱性较强,唱说结合,由说入唱,灵活多变。

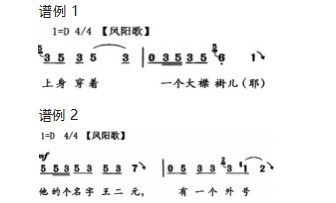

由于鲁西南方言习惯是在句尾带一些上翘的小弯腔,所以一些李派琴书音乐会在句尾出现小三度或者小二度跳进。如下,笔者在《山东琴书大全》中截取的由李若亮、李湘云演唱的《老王卖瓜》谱例:

谱例1的“大襟褂儿(耶)”出现了字后衬腔的小三度跳进,谱例2的“外号”去声字直接用#1到2的上行小二度旋律表现。此外,因该地方言有两个降升调,尾音拖腔带小钩上翘,中州韵。行腔中字腔同行。语速较快,吐字上对辅音,特别是唇齿音特别强调,尖团音区分严格,发低元音时语音位置靠前,所以在李派唱腔中常用的润腔手法有喷口与高起低落的大跨度下滑音两种,形成了曲艺音乐质朴率真的特质,即使抒情性浓郁的段落也少有婉转的慢长拖腔。为了使琴书变得更加灵活生动,李派在继承前人唱腔基础上,将【凤阳歌】由单调呆板的顶板起唱改为灵活的闪板起唱,为南路琴书唱腔改革作出成功尝试,其粗犷、明朗、富于戏剧性的李派唱腔为南路其他个人艺术唱腔提供了借鉴。

在当代,南路琴书的代表人物是济宁艺术团的南路传承人刘士福,笔者在做田野调查时曾有幸听过他的现场演唱,纯正的鲁西南方言配上南路琴书特色,让人耳目一新。他的即兴能力很强,能进行现挂(演员根据现场实际情况即兴发挥),还能创作紧跟时代热点、紧扣当代审美习惯的新段子。

(二)东路琴书

据张军老师1984年撰写的《山东琴书研究》记载,大约在一百年前,青州广饶县四平调艺人商秀岭去往曹州一带活动,与南路琴书艺人殷田昌、张鹤鸣老师结识,他意识到南路琴书广受人民喜爱,便开始学习南路琴书,他将凤阳歌与老四平调结合,揉成新腔,改唱琴书。光绪末年,商秀岭等又与蓬莱文人翁乐明相结合,编出《宋江楼》《老少换妻》等东路琴书特有的曲目进行演唱,为“东路”之始。

商秀岭的侄子商业兴自幼跟随叔父学唱琴书,因其深厚的曲艺素养和宽厚嘹亮的好嗓子,逐渐成长为商派琴书著名代表人,他尤为注重语言技巧运用,常使用感叹词等突出人物形象;由于东路琴书所在地区如青岛等地经济较为富裕,人民生活水平和文化欣赏水平较高,为适应此地群众审美习惯,商业兴格外强调提升“唱”技艺,唱腔较为婉转舒缓。

商业兴创腔时主动分开行当,分开男女,创造出不同风格的唱腔,他的琴书表演一般都是与其妻关云霞一起唱对口琴书,这使得此后的东路琴书大多都是男女双档演出,所以东路琴书出现了大量女艺人,在此之前,关于女琴书艺人的记载很少,仅在贺金城个人传记中有提到过招收女弟子的消息。商派女琴书艺人不仅参与到琴书唱腔改革中,还凭借其甜美嗓音和婉转唱腔在东路琴书历史上写下了属于自己的名字。商派琴书男腔挺拔开阔,气势昂扬;女腔声音柔美,轻松亮丽,女腔的出现奠定了此后东路琴书婉转清雅的艺术风格。

商派琴书的方言基础是胶辽官话,因其大多属于沿海一带,此地区存在着大量移民,人民方言与内陆差异较大。以声母zh、ch、sh为例,在胶东某些地方读成j、q、x或z、c、s。例如针(zhēn),胶东地区多读(jīn);身(shēn),胶东大多数地区读作(xīn);肉(ròu)多读作(yòu);人(rén)多读作(yén)。此外,该地区的方言还有鼻化音、读音特化、土语现象,例如商业兴和关云霞演唱的《三打四劝》中,将“麦”读作“mèi”,“做”读作“zòu”,“别”读作“bái”。

曾有学者走访东路琴书流行的东营市广饶县,这里是商秀岭之徒商业兴家乡,通过对当地琴书艺人采访调查发现,他们大多都属于“商派”,其中有几人还跟商业兴的女弟子朱丽华学过琴书,算是商派的直接传承人。学者请当地一对琴书艺人演唱了一首传统琴书曲目《小姑贤》,在演唱过程中,学者发现他们在润腔的时候善于运用前下滑音和颤音,有自己固定的乐汇和落腔,不同于南路琴书唱腔的直接收尾,他们往往出现前紧后松的形式,增加了琴书音乐的艺术性和抒情性。

商业兴大胆对传统山东琴书进行改革,改变了【凤阳歌】【垛子板】的旋律及板式,从板上起落腔改为中眼起唱,放慢整个曲调节奏,从容行腔。其最大贡献就是创造了商派女腔,女性艺人开始在琴书表演中有了一席之地,20世纪30年代,商派唱腔不仅唱响胶东地区,甚至还传播到韩国,扩大了东路琴书影响力,为此后东路琴书发展提供了丰富的艺术素材。

(三)北路琴书

北路琴书是山东琴书中最晚形成的一个支脉,其最具代表性的派别是邓九如的“邓派”。邓九如是南路琴书出身,后为适应在天津、济南等大城市演出时群众的需要,将老口南路琴书改为济南话,创造了北路琴书,这使得后来很多南路琴书艺人也跟随邓九如改唱北路琴书,所以可以说北路琴书的构成根基是一批在唱腔革新方面有着思想一致性的南路琴书艺人。

邓九如嗓音浑厚嘹亮,唱腔朴素中略带幽默,平易又不失韵味,喜欢与观众直接交流,让观众感觉非常朴实亲近。他曾二上大连,四进天津,因在天津打响名声,这才使得山东琴书得以正式定名,对山东琴书的发展起到重大影响。

邓派琴书流行于鲁北、鲁中地区,齐鲁文化的创新性和包容性为其发展创造了良好的背景。与乡土气息浓郁的鲁西南地区不同,齐鲁文化更注重对“雅”文化的培养,所以邓派琴书较为典雅、隽永。

邓九如用济南方言演唱,方言基础是冀鲁官话,方言特点是语速较为适中,发音时强调元音,因其注重元音,发音位置靠后,唇齿分明,所以邓九如在唱法上特别强调字正腔圆,唱腔具有明显顿挫,强调先出字再行腔,吐字清晰,因其字正腔圆的发音特点,所以行腔平稳富有变化,形成了气质浑厚的独特韵味。

邓九如喜用句末顿音润腔,借用顿音着重韵母,形成其邓派唱腔“一字一坑”的演唱特色。他开创了山东琴书先河,扩大了琴书在全国范围的影响力,为适应大城市演唱需要,将老口南路琴书改为以济南方言为基础的琴书,奠定了北路琴书基本风格,带动了北路琴书的发展。

后来因北路琴书主要在山东省会济南及其周边地区发展,省会的文化优势使得它与外地文化交流十分方便,北路琴书艺人能够接触到很多山东省内外优秀的传统艺术,并且因为鲁北地区距离京津较近,所以也受到了很多京剧、评剧、京韵大鼓等艺术形式影响,唱腔中会出现一些委婉动听的甩腔,更加符合城市艺术审美。

目前山东琴书北路较为出名的琴书艺人为“邓派”的唯一传承人姚忠贤老师,在2018年,笔者曾看过姚忠贤老师参演的大型歌剧《檀香刑》,在剧中姚老师扮演了一个琴书艺人角色,通过“道白”和“说唱”,将故事情节串联起来,向观众展示了最正宗、最原汁原味的北路琴书。演出结束后,笔者对姚忠贤老师进行专门访谈,向其询问了北路琴书特点,姚忠贤老师回答说:“传统的北路琴书风格大方,幽默风趣,演奏乐器多为坠琴和扬琴,你看我这次在《檀香刑》里使用的就是坠琴。从调性上来看,北路琴书多用B调,但是因为现在学唱琴书几乎都是女学生,再加上我自身的声音也很高,所以我就自己研究改成了C调演唱,男生可以唱原本的B调,这样琴书就能适合更多的人了,有利于它的传承。”

三、结语

综上所述,笔者从不同时代、不同地域两个维度,将山东琴书历史发展过程中的群体和个体进行梳理归纳,通过他们的音乐活动和音乐意识可以发现山东琴书音乐是山东人民情感的自然流露,群体造就了山东琴书整体的风格,优秀的个体则让山东琴书不断突破自身、更新发展,从而被人们广泛认可,可以说,山东琴书的发展与人民始终保持着密切联系,人民对音乐的生存与发展有着重大影响,如果没有琴书艺人的创新、发展、推动,那么山东琴书的一切意义特点都将不复存在。

参考文献:

[1]刘金堂.真正的爱情[M].济南:山东人民出版社,1983.

[2]张军,郭学东.山东曲艺史[M].济南:山东文艺出版社,1997.

[3]高鼎铸.山东戏曲音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[4]姜慧.山东琴书大全[M].济南:山东友谊出版社,2013.

[5]伍国栋.民族音乐学概论[M].北京:人民音乐出版社,2014.

[6]郭乃安.音乐学,请把目光投向人[J].中国音乐学,2017(01):5-9.

[7]王乐.山东琴书及其流派音乐特征[D].上海:上海音乐学院,2014年.

[8]葛兆远.山东琴书历史考与当下发展[J].音乐时空,2014(06):87-88.