胡旋舞图文考释与舞台呈现研究论文

2023-08-23 09:30:19 来源: 作者:xiaodi

摘要:胡旋舞是我国古代西域乐舞众多杰出代表中的经典案例,它以典型的旋转舞姿著称于世。在诸多文献、壁画造像中皆有胡旋舞的风貌记述。本次实践创研舞蹈作品《胡旋印月》,其创作动机源自唐代诗人白居易诗作《胡旋女》。

摘要:胡旋舞是我国古代西域乐舞众多杰出代表中的经典案例,它以典型的旋转舞姿著称于世。在诸多文献、壁画造像中皆有胡旋舞的风貌记述。本次实践创研舞蹈作品《胡旋印月》,其创作动机源自唐代诗人白居易诗作《胡旋女》。本着古为今用的创作理念,借助唐诗中的胡旋舞孑遗,引用王国维“二重证据法”以及陶俑、舞俑、龟兹石窟群、敦煌石窟群的壁画残存史料,笔者力图以《胡旋印月》实践个案重构西域乐舞代表胡旋舞的身体语言与文化语境。

关键词:龟兹学;胡旋舞;舞台实践;西域乐舞

在我国舞蹈界,关于胡旋舞这一舞蹈命题的研究大致分为两类:一类是借助图像遗存、文献古籍的文化考究。二类则是植根于前者理论研究基础上的舞台实践与动态文本呈现。从现有研究成果爬梳,胡旋舞是持续性与热度性较高的学术话题。

一、胡旋舞沿革

胡旋舞作为史上著名的西域乐舞代表,能够东渐至中原必然与古丝绸之路的开辟有着联系。西汉时期,张骞出使西域的壮举正式拉开了西域乐舞东渐与传播交流之序幕。历史上著名的胡旋舞便在其中。段安节《乐府杂录》以及《新唐书·礼乐志》中描述,此舞为胡人旋转之舞,且在表演时需借助道具圆毯。说明舞者是站立在小圆毯上完成此舞的表演。在白居易、李端、元稹等诗人的笔墨下,均对胡旋舞做出了不同的文字记述。在《中国石窟·敦煌莫高窟》《敦煌学大辞典》《敦煌壁画解读》等画册中都明确介绍第220窟北壁均是以胡旋舞为原型。

直至20世纪初,德国科考队先后四次进入中国新疆,对石窟佛寺的勘察、临摹、制图,揭开了胡旋舞登上国际视野的首个篇章。在格伦威德尔《新疆古佛寺:1905—1907年考察成果》一书中,介绍了他首次进入中国并对新疆现存古佛寺的考察成果,其中囊括古代库车的历史与佛教艺术演变的考证。1925年,勒柯克出版了《中亚艺术与文化史图说》,此专著中大量图片展示了龟兹地区石窟壁画的真貌,其中不乏龟兹乐舞及胡旋舞的形态。

时至今日,世人皆知胡旋舞,却并未欣赏过其真身的活态风采。随着“一带一路”倡议的持续推进,胡旋舞艺术实践与舞台呈现的现实价值日益凸显。作为古代西域乐舞三杰之一,不论从文化双向回溯角度抑或是艺术作品审美属性,皆展现了边疆地区独特的舞蹈文化形态样貌。于今人身份而言,胡旋舞的真实动态已然凝固在历史的尘封之中。文献古籍、诗词歌赋、壁画舞俑,皆反映了广大群众的审美和情感需求。因此,对于乐舞形象的研究,有利于了解当时社会和人文艺术的发展情况。而舞台的实践创研,只是对胡旋舞“以形表意,以意传情”的手段。这对揭开古代西域文化的历史背景有着重要的参考价值。

描写胡旋舞舞风、舞貌的诗词文献不胜枚举,其中最著名的作品当属白居易《胡旋女》一诗。此篇诗作详细记述了胡旋舞舞女在唐代中原演绎此舞的景象。作为西域乐舞东传个案之一,胡旋舞自汉唐时期盛行,是以旋转技巧为主的女子表演性舞目。从表演场域,再到舞蹈力效与不同空间的表达,胡旋舞的动作动机、形态风貌皆有舞台实践的可创造性、必要性与前瞻性。

基于现有参照系的佐证,从诗词歌赋到壁画图像,提取胡旋舞的静态之姿与舞风舞貌进行舞台创作具有较强的实操性。从旁观者到学习者再到实践者的身份介入古代西域乐舞胡旋舞的实践体悟之中。以今人思考,结合古代西域乐舞孑遗与舞蹈文化双向回溯的动因,借助舞蹈生态学中“形、功、源、域”四个维度的研究方法,从舞蹈身体语言出发,对胡旋舞的舞词、舞句、舞段以及舞情、舞境、舞蹈功能进行最大限度舞台呈现,能为古代西域乐舞的当代繁荣与复兴提供可行性研究。

二、胡旋舞创作实践

西域乐舞作为中华民族历史文化的重要组成部分,对中国当代新疆各民族歌舞艺术的滋养与反哺价值不言而喻。随着龟兹学与敦煌学研究的相继兴起,揭开西域乐舞的神秘面纱有利于当代艺术从业者从个案研究中探索古代乐舞的艺术特征与发展规律。本次实践创研作品的选材是胡旋舞,作为既有的舞蹈选材,其创作难度首先聚焦于舞蹈体语的提炼与发展,其次是静态舞姿到动态呈现的转化。因此,古代类舞台作品的创作实践必须植根于历史文化。此种文化既是过去的,也是今人反观历史后得出的新经验。就笔者而言,古代类舞蹈作品不仅是作品本身再塑历史语境,而且要反映和呈现历史语境中的人物环境和社会风貌。那么人物形象便是作品实践中的核心工程。在艺术创作中,典型形象既决定了舞蹈作品的内容与形式,也牵制着舞蹈作品故事情节的发展与走向,是作品立意显现的关键所在。本次实践创研的胡旋舞作为间接选材,是以历史语境中的他者生活来显现编导自己的立意。选材是显性选材,而立意却是隐性立意。因此,在作品编创实践之前,首先要厘清胡旋舞在古代社会结构中的位置。

据文献记载,胡旋舞的起源有三种学说:康国说、石国说、米国说。三地皆为历史中的西域三十六国,言外之意,此舞的生发地皆与西域有关,地域性是其显著特征。在现有出土文物遗存中,胡旋舞大多被记述于残存的石窟壁画,并以表现娱佛、娱人色彩的舞蹈内容为主。例如:敦煌莫高窟第220窟北壁,2名女性舞者脚踩圆毯、身披布帛,采用镜像对称的法则演绎胡旋舞。陕西安伽墓、山西虞弘墓出土的文物皆以石刻浮雕的样本再现胡旋舞的历史形态。此舞虽诞生于西域沃土,却盛行于中原一带。从意识形态角度判断,胡旋舞作为东传乐舞,必然是随着舞者本身同时介入中原文化。站在历史维度回望,中原文化是秉持广纳博采、不拘一格的时代气质接受外域乐舞。其次,胡旋舞在传入中原后,多以席间穿插表演的形式活跃于宫廷舞台之中。观者既是胡旋舞在中原流传的见证者,也是西域乐舞在中原的传播者。传入中原的胡旋舞必然植入强烈的刻意性与观赏性才会入主异地,使得诸多文人墨客在诗词中赞不绝口。因此,在作品实践中以历史唯物主义观念进行胡旋女典型形象的塑造,以“胡人”身份演绎胡俗胡舞,以此呈现古代西域乐舞文化。

笔者曾参与王泳舸教授2016年主持的文化部文化艺术研究项目《龟兹乐舞的图像表达与教学呈现》。在该项目的实施过程中,以龟兹舞蹈的当代复兴为基本路径,以龟兹壁画乐舞元素的提炼为历时性基础,打开了龟兹乐舞当代教学与创作的共时性呈现。在参与实践过程中,由“静态”到“动态”的转化探索为本次作品的构思到实操提供了重要参照价值。因此,本次作品的实践思路从以下三点展开:人物形象的塑造、典型舞蹈语汇的提炼与发展、舞蹈动作与舞段的合成。

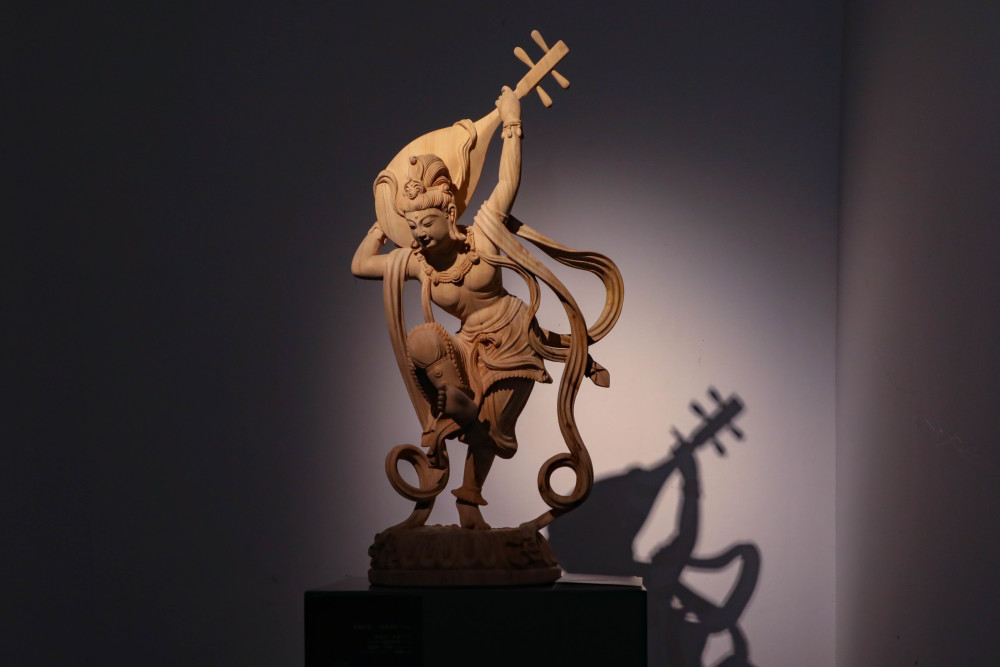

其一,本作品所塑造的人物形象是西域胡旋舞女,这一形象不仅特指舞台中演员的外观形态,而是要借助人物设定再现西域文化的时代气息。依照历史文化空间的概念界定,本次舞台实践是以胡人身份演绎胡俗胡舞。因此,在服装设计中主要参照克孜尔石窟新一窟中的伎乐天造像,力求舞台中的人物形象能够贴合历史实际。

其二,典型舞蹈语汇提炼与动作发展。古代类舞蹈作品的创作有别于民族民间舞蹈作品,其因在于舞蹈本体的传承问题,致使该类作品的典型动作以及语汇发展只能借助图像遗存分析与文献史料破解。根据舞蹈创作的传统方法,先提炼典型舞姿,再发展舞蹈语汇,最终才能实现舞蹈动作的破解与重构。在以往的西域乐舞创作领域,典型舞姿基本停滞在原始图像的模仿层面,但胡旋舞本身的运动轨迹与身体发力却需要静态舞姿到动态衔接的转化过程。例如在克孜尔石窟第77窟右侧甬道上方,舞蹈造像以出胯、提膝、移肩的身体动势表现,同样在莫高窟第220窟北壁,舞者的身体运动路线与克孜尔石窟第77窟旋转舞姿的表现形式呈较高的相似性。借助人体动力学的研究方法,舞者在运动过程中身体所处的空间与运动速度皆会影响肢体动作幅度的大小,其核心在于人体组织系统不同的发力状态最终呈现出不同的身体动作。为了实现历史语境中胡旋舞的典型动作再现,笔者尝试不同空间与不同发力状态下的旋转舞姿练习,所得出的结论也大有不同。如复刻壁画造像中的原始旋转舞姿,以平面的路线进行运动,其身体的力效与速度达到最快。因此,本次作品实践所要突破的核心之处在于旋转技巧的发展。在舞蹈技术技巧中,旋转多被用于舞者展示身体技术层面的外延,但历史中的胡旋舞,旋转既是典型舞姿,也是象征舞者技术技巧能力高低的特指。基于以上因素,旋转舞姿的语汇提炼和发展必须进行创新,且此种创新是植根在原始图像已有的并能符合当代审美观念的解构,以此在舞台中最大限度呈现胡旋舞的艺术风格特征。

其三,舞蹈动作与舞段的合成。笔者于2017年至2023年在库车考察期间发现,活跃新疆南疆地区的非遗舞蹈中仍大量保留着旋转舞姿与技巧。例如,库车非遗舞蹈萨玛瓦尔舞所使用的旋转舞姿已经与杂技表演高度融合,其较高的观赏价值与美学特征同历史中的胡旋舞如出一辙。在《中国古代舞蹈史教程》一书中,袁禾老师将胡旋舞与胡腾舞划分为健舞,由此表明胡旋舞的舞风并非清新典雅,而是具有较卓越矫健、洒脱奔放的特性。另外,旋转舞姿作为典型技巧,在舞台空间中需要连续不断的运动,也印证了胡旋舞并非人人可舞的个案,而是需要长期训练和实践才能表演的舞蹈。因此,舞者在表演空间中的心理状态必然是以炫技和传情为主要手法。而炫技的基础是传情,传情的目的则是审美客体与审美主体之间的共鸣达到耦合。

综上所述,编导以人物形象塑造、典型舞蹈语汇的提炼与发展、舞蹈动作体验与舞段合成来完成胡旋舞的当代舞台实践,作品既是今人站在不同视角对古代乐舞的一次研究,也是编导对胡旋舞从理论结合实践的一次新认知。

三、胡旋舞实践作品呈现

此次实践创研作品《胡旋印月》,从一位西域女舞者的视角出发,用肢体语言讲述自己作为家乡的却贡产物,千里迢迢自西向东被进献给大唐天子娱乐助兴的舞境。作品共有三个舞段,其内容以“舞技”—“舞情(思乡)”—“舞人(追梦)”展开创作。

(一)第一部分:“舞技”

此舞段编导主要表达胡旋舞的艺术特点,以及胡旋舞舞女在演绎胡旋舞时的惊人技艺。主要突出胡旋舞急速旋转的特点。舞者在鼓乐声中急速起舞,像雪花空中飘摇,像蓬草迎风飞舞的舞境。舞句以原地平转、圈形跪转、顶胯失重流动旋转为主。呈现胡旋舞女在向列席观者献艺的情景。此舞段以鼓乐声与舞者齐举双袖为起点,以行礼拜谢看客为节点。展示胡旋舞女单人献技,疾如风焉、飘带飞扬、难辨其舞者面容的艺术特色。在思想上传达观赏者在观看胡旋舞后因舞者惊人技艺而沉溺不能自拔的表意性特征,以此反照西域乐舞较强的技艺性色彩。

此舞段的灯光主要以暖色定点光为主,借助舞台调度的焦点转移技法呈现胡旋舞女在唐代客宴席间献技的舞境。此舞段表达胡旋舞的娱人功能。

(二)第二部分:“舞情(思乡)”

在单人献技段落结束后,此段主要以叙事性情节为主。舞者伴随月光缓缓摘下面纱,露出面孔,用肢体语言讲述自己作为家乡的却贡产物,千里迢迢自西向东被进献给大唐天子娱乐助兴的舞境。本段主要以舞蹈空间中的高、低空间表现手法为主,利用舞蹈编创技法中的视线焦点转移,演绎胡旋舞女身在中原、心在家乡。借助白居易“死弃马嵬念更深”的故事典籍,再现胡旋舞女思乡心切,不知何时才能回到家乡,踌躇满志,困惑两难,在异地演绎胡俗胡习的情境。同时表达警醒大唐天子切勿沉迷西域乐舞而物极必反的立意。

此舞段以胡乐中的琵琶声为始端,以含泪诉苦拜谢之情为节点。展示胡旋舞女身不由己,为家乡安定繁荣在中原献技的愁苦之意。借用“死弃马嵬念更深”的表意性语汇,暗示唐玄宗不顾家园安危,痴迷乐舞的反面形象。此舞段的灯光主要以蓝色和白色追光为主,塑造在月光下诉说思乡之情的胡旋舞女形象。此舞段表达胡旋舞的叙事功能。

(三)第三部分:“舞人(追梦)”

在白居易《胡旋女》诗作中,第三层文字主旨意在批判曾励精图治开创开元盛世的唐玄宗因沉溺于西域乐舞而荒废朝政,从此唐王朝开启了由盛世走向衰败的大劫难。此舞段编导主要表达因唐王朝落幕而被流放的胡旋舞女终于踏上归乡之路的喜悦之情。随着夕阳西下,胡旋女再次戴上面纱,回首中原献技经历,隐喻唐王朝更迭换代的历史史实。胡乐声声不断,胡舞旋转不停。

此舞段的灯光主要以黄色过渡到蓝色为主。其一,营造落日后的胡旋舞女踏上了向西回家的第一层含义,其二,借助舞台色调的变化,隐喻唐王朝由盛转衰最终更迭换代的实情。此舞段表达胡旋舞的隐喻功能。

四、胡旋舞价值思辨

本次实践创研作品《胡旋印月》是借历史中的胡旋舞之材而表今人之意,同时也为表达西域乐舞以较强的舞技而致敬经典。这既是编导对胡旋舞的一次个体认知,也是历史题材舞蹈作品创作的一次探索。正如孙颖先生所言:“中国古典舞作品的创作必须遵循继承观、发展观与价值观。”所谓继承观就是要对既定的历史史实与文化资源进行权衡取舍,也要对既往的传统舞蹈进行保护,还要对历史中的舞蹈源流进行爬梳。从舞蹈实践角度反身验证时代风貌与个体精神,而非脱离历史本体进行舞蹈创作。第二是发展观,在当今的中国古典舞体系建构中已经形成了相对成熟的身韵流派、汉唐流派、敦煌流派以及昆舞流派,多如繁星的中国古典舞流派正是在继承传统的基础上创建了能够代表中华民族传统文化的艺术体系。而龟兹乐舞的实践研究起始于本世纪初,例如新疆艺术剧院编导王晓芸创作的《龟兹古韵》、新疆艺术学院王泳舸教授《龟兹舞蹈的图像表达与教学呈现》、孙瑜浛《菱格寻香》、张鹏《寻沙悟塔》《铅华·满壁》等皆是龟兹舞蹈在理论结合实践中的不断拓荒,也为龟兹乐舞从课堂教学到舞台编创、表演提供了重要参照系。作为中国历史发展长河中的重要代表,龟兹乐舞能否成为中国古典舞体系建构的新流派,将是当今舞蹈工作者亟待思考的问题。第三价值观,孙颖先生在创建中国古典舞汉唐流派时先是解决学理层面的问题,而后进行舞蹈技术方面的探索。首先中国古典舞汉唐流派是以传统文化为基底,又以历史唯物主义的观点、立场结合图像志、二重证据法的艺术观进行建构,其实践过程是遵循研究到学习再到创作的模式。从孙颖先生的作品中不难发现,汉唐古典舞是汉唐文化的集大成者,在舞蹈动作的运动轨迹与路线中始终强调审美、气质、身体范式的一元化体系。正是基于由心到象的创作观,最终才呈现出诸如《踏歌》《谢公屐》《相和歌》《楚腰》这类堪称时代经典的作品。回顾本次实践创研经历,胡旋舞的个案研究犹如与尘封千年的历史记忆隔空对话,其真正动因也是源自孙颖先生文艺创作观与人生价值观的深刻牵引。

本项目实践创研作品是植根于课堂教学基础,对胡旋舞的舞蹈语汇进行提炼与发展,将实践作品与课程教学相结合,进一步探寻课堂与舞台呈现之间的关联,进而搭建课堂与舞台间的交流轨道。自2016年新疆艺术学院王泳舸教授文化部项目《龟兹舞蹈的图像表达与教学呈现》建设起始,龟兹乐舞作为地方高校特色课程开设已有7年之久。从单一舞姿训练再到道具训练,延展至龟兹舞蹈作品的创作,极大地丰富了龟兹舞蹈教学体系,形成了地方文艺品牌的典型实践案例。结合新疆艺术学院应用型人才培养的宗旨,作品创作最终皆要服务于课堂实践教学,其目的是使舞蹈专业院校学生不仅能演绎舞蹈作品,更能了解舞蹈背后的文化含义,以此打破专业技能与文化感知相脱节的困境。

以现实主义的观念创编舞蹈动作是本项目的创新观点之一。胡旋舞作为西域文化的标志性符号,本身就赋有较强的可舞性。而动作的解构与发展既要尊重历史,也要符合舞蹈艺术的运动规律。作品中多次出现的旋转舞姿,是基于舞者身体持续运动状态之下所呈现的一种流动外圆,也是编导个体对“旋”这一概念的理解,此种圆形思维代表了佛教文化中“圆满”的审美旨趣,也是舞者舞技高超的一种象征。在动作发展的过程中,编导曾多次尝试以逆时针方向和顺时针方向进行出胯提膝的单腿旋转,其动作的编创依据是旋转舞姿内圆与外圆的思维模式。从动作本身的文化层面解读,圆形思维不仅是旋转舞姿平面和立面的身体呈现,回归至作品本身而言皆是为作品的主题而服务。

综上所述,胡旋舞创作实践这一命题虽不是新命题,但却被世人代代相传、世世守之。足以证明此舞的价值内涵于古人、于今人而言意义非凡。作为今人,历史上的胡旋舞真身已然无法复现。只有守其文化、广开资源、大胆创新,才能逐渐形成舞蹈与文化关系的理性思考。

五、结语

中华民族复兴,先要从文化复兴开始。中华民族自信,先要从文化自信开始。随着“一带一路”倡议、“文化润疆”等的提出,今天的中国新疆正在步入飞速发展的时代轨道。在此背景下,古代类乐舞题材的作品创作必然会激发当代文艺活力。胡旋舞作为丝绸之路凿通的宣传者,以文化连廊的辐射之状播布于中原各地。时至今日,遗存于石窟壁画、出土舞俑的印记再度为曾经辉煌的乐舞艺术增添一丝秘境。作为青年一代的研究者,以国际视野与人类命运共同体意识接续弘扬西域乐舞文化是职责所在,更是边疆地区文艺工作者应当持续深耕的重要领域。

参考文献:

[1]王泳舸.释读龟兹壁画形象再现龟兹乐舞姿容[J].新疆艺术学院学报,2018(03):9-12.

[2]孙祥,张铭.从唐诗中寻迹西域乐舞的孑遗美[J].艺术评鉴,2022(07):9-11.