徐振民钢琴作品《变奏曲》的音乐分析论文

2025-10-18 16:18:37 来源: 作者:xuling

摘要:《变奏曲》是徐振民创作的第一首钢琴作品,体现了他对祖国民族音乐文化的热爱。该作品具有独特的创作思路、创作理念、创作方式,本文将深入分析其曲式结构,以期让更多人了解徐振民老师的作品,同时深入感受民族风格钢琴音乐的魅力。

《变奏曲》是徐振民创作的第一首钢琴作品,体现了他对祖国民族音乐文化的热爱。该作品具有独特的创作思路、创作理念、创作方式,本文将深入分析其曲式结构,以期让更多人了解徐振民老师的作品,同时深入感受民族风格钢琴音乐的魅力。

一、《变奏曲》的创作背景

中华人民共和国成立初期,我国涌现了一大批深受大众喜爱的钢琴作品,它们以中国传统音乐为主,内容多是根据各类民歌、戏曲等材料进行改编创作。在此背景下,徐振民创作出了钢琴作品《变奏曲》。该作品在结构布局上十分新颖,蕴含了叙事性、时代性和民族性特征,是对中国音乐的一次深度探究。

二、《变奏曲》的曲式结构与和声分析

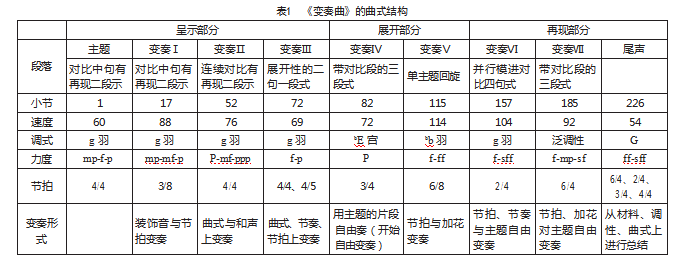

该作品整体曲式结构见表1。其从整体结构上看有三部性特点,其中主题、变奏Ⅰ、变奏Ⅱ、变奏Ⅲ都以主题的旋律框架为基础,在和声、曲式、节拍上进行了变奏。变奏Ⅳ、变奏Ⅴ则几乎脱离主题框架进行了大幅度的改编,如同一个展开部。最后的变奏Ⅵ、变奏Ⅶ、尾声则回归主题材料。

(一)主题曲式结构与乐思发展

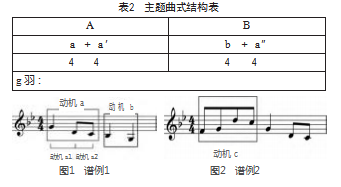

《变奏曲》的主题旋律取材于陕北民歌《媳妇受折磨》,原曲只是一个简单的二句式。作曲家在主题中将其改动为一个带对比中句的再现二段式,调性为中国传统音乐中的g羽五声调式(见表2)。整个主题由三个核心材料动机a、b、c发展构成(如图1、图2)。整个乐段有中国传统音乐结构中“起承转合”的特点。

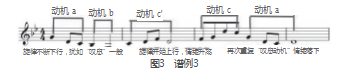

第一乐句为主题的呈示,核心动机有三个。核心动机a为顺分的四度大跳后级进下行(如图1),可分为两个部分。动机b为均分的三度下行小跳(如图1)。动机c为均分的级进上行后小跳再级进返回(如图2)。如图3所示,动机a、b的连续下行小调旋律很好地表现出悲痛、绝望的情感,犹如“叹息”一般。第二小节实则为动机c的派生,整体轮廓大致相同,展现了动机c,旋律开始上行,悲痛的情绪随旋律开始高涨。随后第三小节为动机c与动机a的结合,第一句的一个情绪点也是爆发点,仿佛呐喊一般,随后再次重复动机a。开头与结束的动机a形成首尾呼应,再次发出那种绝望的“叹息”。最后停在徵音(D)上形成半终止。

第二乐句为承句(5~8小节)(如图4),与原本的民歌一样,开头为动机c的变形,后半乐句又再次出现动机a。旋律仍保持起伏但总体呈下行趋势,开头材料为动机c的变形,前两个音升高。第一小节的音乐情绪与材料都紧接起句,开头再次使用起句,尾部有种贯穿的感觉,开头就为起句情绪最高位置,随后整体下行落下。第二小节为动机a的向下模进与一个倒影的动机b,与主题的开头十分相似,并带有渐强,与下一小节渐弱形成对比。第三、四小节再次使用动机a,使其再次首尾呼应,最后的旋律直线下行,停在主音上结束前两个乐句,同时为下一句转句情绪推动作好铺垫。

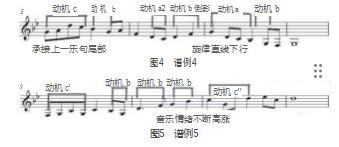

第三乐句为转句(9~12小节)(如图5),开头为动机c的派生。该句开始为作曲家根据原来的民歌续写而成,旋律不断上行,推动音乐情绪不断高涨,为下一句主题的高潮作铺垫。第一小节开头仍为动机c的变形,与承句构成并行关系,随后是动机b的材料,第二小节的材料派生于动机b,可看作动机b的连续倒影,第三小节开头的材料实则为动机c的简化,结合f的力度形成了四句中的小高潮。最后与第一句一样停留在徵音(D)上。

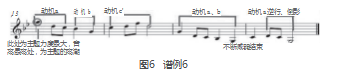

第四乐句为合句(13~16小节)(如图6),用四句中最强的力度与最高的音再现了动机a,为四句中的一个小高潮,情绪最激烈,随后力度渐弱,低八度像叹息似的重复动机a并结束主题。在经过转句的情绪推动后,开头既为全曲力度最强,音高最高处,随后旋律呈下行,音乐情绪回归平静。第一、二小节为起句的高八度再现,第三小节发生改变,接着用动机a、b回溯到再现第一小节,最后一小节的材料为动机a的倒影,再次重复动机a结束。

(二)以节拍变奏手法为主的变奏分曲曲式结构与乐思发展

这种变奏手法既保存了整个旋律的轮廓,又使整个旋律律动焕然一新。典型的做法是四拍子变三拍子,乐曲在变奏Ⅰ、变奏Ⅳ、变奏Ⅴ上都有使用。

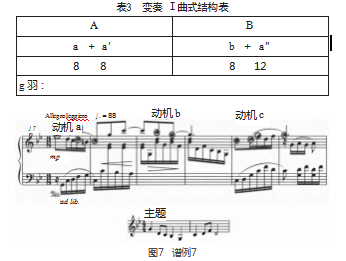

以变奏Ⅰ为例,曲式结构仍为一个带对比中句的再现二段式(见表3)。调性仍为g羽调式,保留了主题的整体框架,旋律骨干、和声等要素均未改变。

变奏Ⅰ(17~51小节)变为3/8拍(如图7)。保留了主题的整体框架,旋律骨干、和声等要素均未改变。变奏手法上,由于节拍变为3/8拍,使得整体节奏都发生了变化,音符时值变为以八分音符与十六分音符为主。作曲家通过扩大结构的方式,将原来4小节叙述完的旋律变成了8小节。

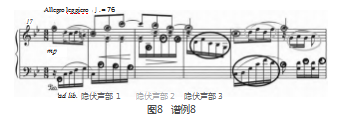

变奏Ⅰ以节拍变奏与加花的手法进行变奏,调性与主题一致(如图8)。作为第一个变奏,其变奏幅度最小,旋律仍保持了基本框架。旋律还带有复调特点,包含着三层隐伏旋律。

(三)以加花变奏手法为主的变奏分曲曲式结构与乐思发展

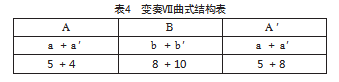

加花变奏就是在骨干音中加入各种装饰音,使其变得更为丰富。乐曲中主要使用这种手法的有变奏Ⅰ、变奏Ⅶ。以变奏Ⅶ为例,其为对比的三段式,调性为泛调性(见表4)。

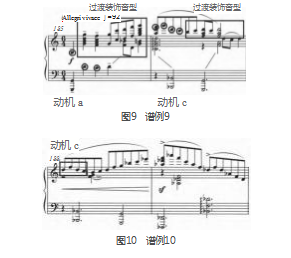

变奏Ⅶ(185~225小节)将几个动机拆开,在其中添加了一些过渡的音型,或以动机为原型直接使用了大量的琶音进行填充装饰(如图9)。变奏Ⅶ还起到了充当再现主题的作用(如图10),该部分的调性、材料、织体、节拍都有回归的意义。作为最后一个变奏,此处有一定的再现意义,乐曲的第一个变奏与最后一个变奏皆以加花变奏为主要发展手法,形成首尾呼应。

(四)以和声或曲式变奏手法为主的变奏分曲曲式结构与乐思发展

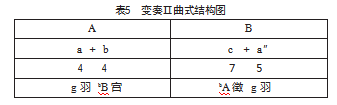

变奏Ⅱ(52~71小节)以和声变奏手法为主,曲式变为连续对比带再现的二段式(见表5),调性为g羽中间转至bB宫与bA徵后返回。

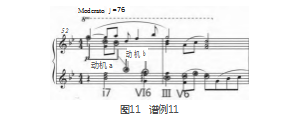

变奏Ⅱ使用了主题旋律与不同的和声(如图11)。同时旋律隐伏在中声部中,左右手需交替演奏。

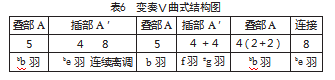

使用曲式结构变奏的有变奏Ⅴ(见表6),它是单主题的回旋曲式,以主题里的动机为核心材料,是众多变奏中曲式差异最大且结构最大的一个变奏。其位于中部,是全曲戏剧性最强的部分,非常符合中部将材料进行大幅度发展的特征。

在《变奏曲》这首作品中,徐振民先生在继承中国传统音乐的基础上采用中西合璧的创新方式,将传统文化与民族精神进行了有机融合。他将变奏的创作手法与五声调式结合,将民族音乐的神韵融于音乐创作观念,很好地传达出了其对民族风格钢琴音乐作品的创作理念。该乐曲不但对增强文化自信和传播中国民族音乐有着积极的推动作用,还对研究中国音乐的发展具有现实意义。