宋词:词与乐的契合 ——以姜夔自度曲《扬州慢》《杏花天影》为例论文

2025-08-01 14:34:01 来源: 作者:xuling

摘要:宋词文辞与音乐自始就有着千丝万缕的联系,在宋词创作时,不仅需要文笔的精妙,也需要对音乐的擅长。白石道人姜夔就是一位既具备文学才华,同时又精通音律的伟大词人,经过分析,他为自度曲《扬州慢》和《杏花天影》所作的音乐与文辞相辅相成,是宋代词作中的佳品。

摘要:宋词文辞与音乐自始就有着千丝万缕的联系,在宋词创作时,不仅需要文笔的精妙,也需要对音乐的擅长。白石道人姜夔就是一位既具备文学才华,同时又精通音律的伟大词人,经过分析,他为自度曲《扬州慢》和《杏花天影》所作的音乐与文辞相辅相成,是宋代词作中的佳品。

关键词:宋词;音乐;姜夔;《扬州慢》

引言

我国传统声乐门类可以追溯到远古时期,此后历朝历代也都存在着各具时代特点的声乐作品。时至宋代,词乐及其演唱就成为当时声乐门类的一大代表。宋词无论是从起源方面追溯,还是其内容和后续发展,都与音乐有着千丝万缕的联系。唐代元稹于《乐府古题序》中写道:

“在音声者,因声以度词,审调以节唱,句度短长之教,声韵平上之差,莫不由之准度。而又别其在琴瑟者为操引,采民氓者为讴谣,备曲度者,总得谓之歌曲词调,皆斯由乐以定词,非选调以配乐也。”①

以此说明词这种文体中辞与乐之间的关系,即乐先于词。词是根据乐曲的曲调、长短、风格、声韵等因素在有曲的前提下所作的。

自“词乐”诞生之初隋唐燕乐就作为一种音乐类型成为后来一些词的填写基础,并方便了后世词人的创作。宋词在宋代声辞具备,词与乐二者相互结合且有其自身规律,如依拍断句、依曲填词。《唐摭言》中有韩愈与人的对话:“退之访遇奇章亦及门。二贤见刺,欣然同契,延接询及所止。对曰:‘某方以薄技卜妍丑于崇匠,进退惟命。一囊犹置于国门之外。’二公披卷。卷首有说乐一章,未阅其词,遽曰:‘斯高文,且以拍板为什么?’对曰:‘谓之乐句。’二公相顾大喜曰:‘斯高文必矣。’能知拍板为乐句可谓知乐之至,其文亦必高。”②从这段对话中可以推测出:“板”即为乐句。当然,也不仅仅只有《唐摭言》持此观点,陈宋《乐书》中亦记载有“胡部夷乐有拍板以节乐句”之语。③所谓“拍板”就是唐宋时的一种打击乐器,当时歌者需“执节”,于乐句停顿处击打此乐器,形成所谓“拍句”。而宋词依曲填词,自然需要对照“拍句”,以此为节奏来创作。

从宋词的发展方面来说,或许是因为音乐知识的缺少,相较依曲填词,宋词新调的创作往往少有词人碰触,大多数宋词的文辞是在乐曲的基础之上填写的,因而必须符合所填曲调的“拍句”和篇幅长短。即便如此,“词乐”这种声辞一体的音乐的完善与创新亦是在不断地创作和演唱中实现的。与大多数词人不同,白石道人姜夔基于对音律的精通而更热心于对新曲调的创作,本文将对他的自度曲《扬州慢》《杏花天影》做曲调及背景方面的分析。

一、姜夔生平简介

姜夔是我国南宋时期的著名词人,此时宋代历经靖康之耻,政权已然衰微,北方半壁江山已落入异族人手中。南宋绍兴二十四年(公元1154年)姜夔出生于饶州一个没落的官宦之家。其父科考中进士后曾任汉阳县令,却于姜夔少年时病逝。此后,姜夔便与其姐相依为命,继续他的读书求学之路。成年后他开始在扬州江淮一带游历、增长见闻、结交名仕。他曾在淳熙元年(1174年)至淳熙十年期间四次回到家乡参加乡试,却屡试不第。虽然仕途受挫,但姜夔的填词作曲之长却逐渐为时人所闻,当时的达官显贵如范成大、张鉴等都十分欣赏他的才华。淳熙三年,二十二岁的姜夔路过大诗人杜牧笔下那座“春风十里、繁华如烟”的扬州城,然这里早已经遍布“十室九空、冰冷空寂、野麦满城”之景,继而姜夔创作出了他的第一首自度曲《扬州慢》。④他的十七首自度曲是现存唯一的宋代词乐文献,也是中国古代歌曲曲谱存在的有力见证。姜夔别立一宗,以清空娴雅的美学风格别开生面,为宋词的发展做出了独特的贡献。后世人称其“像梅一般清寂,同云一般不羁,如鹤一般飘逸”。《扬州慢》写扬州的今昔巨变、残败凋零,格外深沉悲怆、情韵绵绵;全词不事雕琢、笔法空灵,具有清刚峭拔的气势,冷僻幽独的情怀,抒发了姜夔的身世之感,歌词嗟叹国运、关注世情、意蕴深沉、意趣高远,远非北宋词人一己身世之悲苦可以比拟,被视为词中雅正之音。

公元1187年,姜夔自汉口乘船路过南京之时,北望淮楚一带自然美景,颇有感触,因此创作了自度曲《杏花天影》,这首词是思念旧日恋人的情词《杏花天影》属于“双调”,分为上下两阙。上阕借“桃叶”触动情愁,引人感怀,又用“待去”一词表现出词人的踌躇之态,使得漂泊不定之感更加浓重。下阕意在向远方之人表达自己身不由己的痛苦,重在抒情。白石年轻时曾在合肥与两位歌女(姊妹二人)有过一段美好往事,后来“相去万余里,各在天一涯”(《古诗十九首》)。从白石词中大量存在的记梦词、咏物词等与“合肥情事”有关的词作来看,白石与旧日恋人虽佳期难会,前缘不再,但他在旧日恋人的缠绵悱恻之情与刻骨相思之念是终其一生的。《杏花天影》不再写梦中相会的情景,也不再从对方的角度写“离魂暗逐郎行远”⑤(《踏沙行》),而是以自我为中心从眼前的“绿丝低拂鸳鸯浦”说起。先回忆当初与恋人“桃叶唤渡”的相恋,再写分别时“倚兰桡更少驻”的恋恋难舍。而词的下阕则直写当前金陵路上既不少花街柳巷,更不缺流苏舞燕,却只有一路随行的长江水可以见证自己的一往情深,了解自己对恋人的相思之苦。人常说“天涯何处无芳草”⑥(《蝶恋花》苏轼),但纵目远望就算周边芳草满汀州,我心中向往的归处又在何方?眼见得时日将暮,脚下这一叶孤舟又将向何处漂泊?离开了相爱的人哪管得“今宵酒醒何处”,无非是“杨柳岸晓风残月”(《雨霖铃》柳永)⑦。此时此刻,姜夔的感受大约也如同当年的柳永。此去经年,姜夔的前半生常常是在居无定所,浪迹天涯中度过的,但自三十七岁前的十余年间,与合肥恋人的聚散离合,也的确成为姜夔漂泊游移的中心。所以这首《杏花天影》的写作,确实是发于至情,其所述的处境,也可以看作姜夔生活情况的真实写照。事真情真意真,真实的力量本身就是艺术生命力的核心构成要素,也是姜夔词作能够传之久远的重要原因和保障。

二、《扬州慢》《杏花天影》作品分析

(一)音乐结构分析

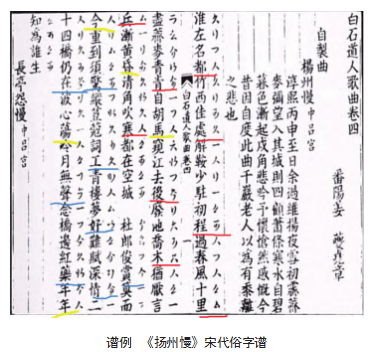

由谱例可以看出,《扬州慢》全曲分为两个部分。从“淮左名都,竹西佳处”到“清角吹寒,都在空城”为第一部分,从“杜郎俊赏”到“念桥边红药,年年知为谁生”为第二部分。姜夔将本曲定调中吕宫,《新唐书》中有言:“其宫调乃应夹钟之律,燕设用之”此“宫调”二字就是指中吕宫。⑧查阅文献资料可知,宋代俗字谱中只为每字谱写相应的音高,却并未标明断句和音符(谱字)时值。⑨所以现如今的译谱大多不尽相同。在对比过几版《扬州慢》现代译谱之后,笔者发觉有的译谱与俗字谱一样一字一音,没有时值的增减,显得过于刻板,缺乏旋律线条。并且存在不适当的位置断句的问题。

因而笔者在此选择高文、丁纪园编写的《〈白石道人歌曲〉译谱新注》中所收录的曲谱进行进一步的分析。

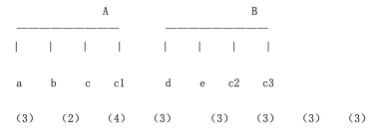

由俗字谱和译谱结合来看,此歌曲没有固定的节奏,整首词三、四、五、六言杂糅。和词的上下阕一致可分为A和B两个乐段,其间每个乐段中乐句的小节数不似多数西方古典音乐作品那样以四或八小节一组为主,而是遵循了汉语诗词的基本规律,以语言语义完结为准;其每个小节中的拍数也并不一致。以A乐段为例,该乐段共有12个小节,若按四分音符一拍来算,第一、二小节为四拍一个小节,音符一音一拍,以级进为主,这样的曲调是对所到之处往日景象的叙述却又隐含战事的紧迫感,吸引人们继续听下去。到了“解鞍少驻初程”这句就变成了五拍,曲调放慢稍显平缓,有下马休整之感。而后两个五言句也是五拍一个小节,但“尽萕麦青青”一小节节奏更加缓慢,语气更为绵长,更显得荒败萧索。再向后看,“自胡马”和“渐黄昏”两个三言句分别为每小节两拍和三拍。第七和第八小节虽都为四字句但分别为五拍和四拍。“自胡马窥江去后”一句音调逐渐升高,到“废池乔木”到达顶点,一步步推进战争给百姓带来的恐惧。最后三小节的音调也是由低到高再降低,强调空城之“空”。这样在不断变化中的小节组合成了《扬州慢》自然传神而清俊飘逸的乐句。A乐段共有四个乐句,为3+2+4+3的结构,其中每个乐句都为不方整乐句。第四句与第三句同头异尾,可以看作平行乐句。B乐段同样有12个小节,依然是四个乐句,为3+3+3+3的结构,亦由两个平行乐句和一对对比乐句组成。其中B乐段第四句与A乐段第四句也是同头异尾,它们的主要材料相同。B乐段第三句又与第四句节奏相似。所以这四句应当属于平行乐句。整首词乐中,乐句的终止也是诗句的结尾。

分析至此,可以得出《扬州慢》曲式结构图:

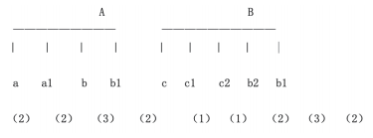

《杏花天影》亦使用《〈白石道人歌曲〉译谱新注》版本曲谱。这首曲子依旧是分为两段,从“绿丝低拂到更少驻”为第一段,从“金陵路到向甚处”为第二段,全曲为中吕调。A乐段共有四个乐句九个小节,为2+2+3+2的结构,第一句有两个小节,其中两次使用小6度跳进,体现出作者内心忧郁。第二句也是两个小节,开头的小六度跳进音乐材料来自第一句,第4小节为第2小节的逆行,因此这两句可视为平行乐句。第三句在小节数上区别于前两句,为三个小节,旋律也变得平缓,使用了新材料。所以第三句与前两句为对比关系。第四句开头音符为第三句结束音符,此处运用了鱼咬尾的创作手法,且三四两句的结束音相同,可看作异头同尾,所以这两句也可视为平行乐句。B乐段为五个乐句九个小节,为1+1+2+3+2的结构,第一句使用了A乐段中出现过的材料开头,也使用了鱼咬尾的创作手法。第二句与第一句为平行关系。第三句第一小节材料来自第一句,是第一句的逆行,结束音也与第一句相同,是平行乐句。第四句与前三句为对比关系,但与A乐段第三句为同头异尾的平行乐句。第五句直接使用A乐段的结束句旋律,改换歌词而成。从整体来看,曲中两个乐段都是九个小节,结构对称。

由此可得出歌曲《杏花天影》的曲式结构图:

(二)歌词分析

本文开头提到,《扬州慢》写于金兵侵略,南宋政权风雨飘摇的背景之下。姜夔作为南宋的子民,即便终身未入仕途却也不得不发出对时局的担忧和叹息之声。歌曲a句是对所到之处的叙述,告诉听众此处便是杜牧诗中那个“繁华如烟”的扬州。b句则打破人们的幻想,转而写出扬州城如今早已衰败,哪里还有“春风十里”?此刻目之所及,到处都是野麦和荒草。这句与a乐句所写之景形成鲜明对比,这与上文所述音乐的对比是一致的。c句回首往日汉蛮战事,说明扬州城衰败原因。c1乐句歌词以黄昏和“寒冷”等字眼加重了c乐句的凄清之感对应音调的回落和延长。B乐段中,d乐句之辞乃是作者自身发出的慨叹,是的,若是杜牧这时候再游扬州,也会受惊于眼前的景象吧!e句是假设也是现实,毕竟谁也无法在这样的荒凉情境当中再作出当年美好的词句,纵有万般才华也说不尽此刻这心中的悲戚。c2句寄情于景,曾经“玉人吹箫”的二十四桥还在,却早已物是人非,只剩水中的波纹和亘古不变的一轮冷月。c3句同样通过桥边的景物来抒发内心之苦闷,国破家亡之际,这桥边的红药到底是为谁年复一年地盛开?通过歌词内容的分析,我们可以发现,cc1c2c3四个乐句都有着相似的抒情功能,所以其在曲式结构层面的平行关系也是合理的。乐曲句句围绕扬州如今萧瑟之景和作者苦闷心情,总体曲调低沉。

词牌《杏花天》属于小令,在晚唐时期就已经被广为使用,诗人李商隐、温庭筠等都为其填过词。顾名思义,《杏花天》就是杏花开放的时节,即仲春三月底至四月,而词人填词也大多符合词牌原意,描写春天生机盎然的景色。而《杏花天影》则不同于《杏花天》,它是白石道人姜夔对原曲谱进行改编,即在上下阕各加了两个字以及音符后的新曲,是自度曲。在历史上多次演唱的过程中,为求情感表达得更加充分,词人们开拓创新,词的形式便不断得到扩充。谢桃坊《中国词学史》中说词是“曲有定句,句有定字”⑩的。但形成这样的定势不是一蹴而就的,而是在不断地填词和实际演唱过程中发展起来的。最初一些词都较为短小,并且只唱一遍,但人们觉得这种“小令”不足以完整地表达自己的情感,于是开创了“双调”,也就是将词的篇幅加长,并分为上下两片。再后来当“双调”也不能完全满足他们情感表达的欲望时,篇幅更长的“慢词”就应运而生了。《扬州慢》和《杏花天影》都属于慢词。词的内容写的是:这一日风和日丽,眼前的风格清和秀美,姜夔在河中的一叶扁舟之上,又想起了昔日的红颜知己,心有所感,作词以记。首句写柳树的枝条在栖息着鸳鸯的河边随风舞动,词人这里看似纪实实则是回忆和想象,因为下一句就点明了“当时唤渡”,以王献之为爱人桃叶作词呼唤的典故,暗示出这景象只是存在于从前的。对应了曲谱中小六度跳进所表达的忧郁感伤之情。第二句所述“愁眼”是指柳树的叶子,也可以唤作“柳眼”,姜夔看到柳叶繁茂,一语双关,既写出所见之景又表达自身愁闷,用词精妙。第二句还未出第一句情绪,两句关系紧密,不论是歌词还是曲调上都是如此。但至第三句,因为现状,姜夔不得不压抑心中思念,即使在这么近的地方也不能相见,马上要继续向前走了,只能寄情于景,于小舟之上暗自伫立。从此我们可以发现第四句是第三句的后续,所以曲式上的相似也是合情合理的。词下阕开篇以金陵的春日景象衬托自己内心的孤寂,第二句是对第一句的补充,第一句是第二句的条件,所以,此二句亦是平行关系。第三句再次运用典故,以“宁嫁弄潮儿”的故事将自己的情思寄予潮水。下一句又运用楚辞中“芳草萋萋,王孙不归”的典故,将自己比作那再无归期的前人,表现了自己的离别之情和身不由己。最后一句是上阕后半部分的延续,在稍作停留之后,“我”又要乘着这小船到哪里去呢?据此就可以发现自度曲词曲同时创作的特点。

结语

宋词的文辞与音乐有着密不可分的关系,其词曲配合恰到好处,既符合音乐的审美标准,又不失对于歌词内容的生动传达。不论是其源头还是内容都是被音乐所伴随的。具体而言,宋词的基础是隋唐燕乐、前身是“曲子词”,因此宋词产生之初就可以“合乐歌唱”,燕乐的俗化以及民间音乐的活跃也为宋词提供了大量词牌和曲调。其次,宋词的文辞是在乐曲的基础之上填写的,必须符合所填曲调的“拍句”和篇幅长短。但也并非所有的词都是在前人曲调的基础上而照模而作的,一些具有音乐知识和作曲才华的词人也在尝试创作符合自己歌词的曲调,并且将曲调记录下来供后来人参考和演唱。这样的创作者一般是文人音乐家,但时至今日,我们找到的词曲兼备的宋词作品只有姜夔的十多首自度曲。姜夔不但文采斐然,而且还精通音律,他用自己的自度曲将战乱不断的时代之痛和时过境迁的思人之苦用词乐的方式记录下来,以自身卓越的才华在我国音乐和文学史上留下不可忽视、浓墨重彩的一笔。

在姜夔的十七首自度曲中,尤其以《扬州慢》和《杏花天影》为读者和听众所熟悉,《杏花天影》词曲深度融合、前后呼应,大量运用典故,并且以对景物的生动描写作为衬托,将思念和身不由己的痛苦书写得淋漓尽致。而《扬州慢》曲式结构和歌词内容可谓完美契合,音乐将词人心中对扬州的期许和真正到达遭战事袭击的扬州后的失望和伤感倾诉于每一位听众,叙述却无过分的夸张与造作,当真雅正之音。

注释:

①[唐]元稹著,周相录校注.元稹集校注[M].上海:上海古籍出版社,2011:673.

②胡遂,习毅.论唐宋词与蕉乐之关系[J].湖南:湖南大学学报,2004:73.

③郑孟津.宋词音乐研究[M].北京:中国文史出版社,2004:106.

④⑤高文,丁纪园.白石道人歌曲译谱新注[M].河南:河南大学出版社,2016:245.

⑥[宋]苏轼著,刘尚荣校,[宋]傅幹注.苏轼词集[M].上海:上海古籍出版社,2017.

⑦[宋]柳永著.柳永词集[M].上海:上海古籍出版社,2017.

⑧高文,丁纪园.白石道人歌曲译谱新注[M].河南:河南大学出版社,2016:246.

⑨文茹,秦茂盛.从出版视角看西安鼓乐俗字谱数字化解读与文化传承[J].中国出版,2023,(18):25-29.

⑩谢桃坊.中国词学史[M].四川:巴蜀书社,2002:引论1.

参考文献

[1]韩晓娜.唐宋曲子词的音乐学研究[D].河南师范大学,2014.

[2]王昆吾.隋唐五代燕乐杂言歌辞研究[M].北京:中华书局,1996:16.

[3]刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2010:87.

[4][宋]张炎.词源,唐圭璋编.词话从编[M].北京:中华书局,1986:168.