金箔在法海寺壁画与中世纪圣像画中的应用比较论文

2025-07-26 15:01:21 来源: 作者:xuling

摘要:作为一种独特的艺术装饰元素,金箔在美术创作领域得到了艺术家与匠人的青睐。无论东西方,这种材质在艺术发展史上都留下了辉煌而持久的印记。

摘要:作为一种独特的艺术装饰元素,金箔在美术创作领域得到了艺术家与匠人的青睐。无论东西方,这种材质在艺术发展史上都留下了辉煌而持久的印记。然而,由于东西方文化背景的显著差异以及各民族审美取向的多样性,这种贵金属材料在各地区的艺术作品中展现出截然不同的表现形式。法海寺壁画与中世纪圣像画这两种宗教艺术形式在同一历史时期中所反映的不同文化背景与艺术表达方式,使得同样的金箔在应用上大不相同。文章结合佛教与基督教对艺术的影响,分析金箔在法海寺壁画与圣像画中应用的异同。

关键词:法海寺壁画;圣像画;金箔

中国是最早发现使用金箔的国家之一,金沙遗址出土的商周蛙形金箔已初具金箔雏形,随着发展,金箔在明朝法海寺壁画中已成为不可或缺的组成部分,其技法也更加灵活。随着宋代文人画的兴起,中国传统绘画的审美观念都更倾向于重水墨而轻色彩,直到近现代金箔才又在绘画中又被广泛使用。[1]中世纪圣像画常用金色背景来表示神圣空间,金箔平面背景赋予图像一种超越现实的神圣感,同时由于金箔具有持久的光泽和耐久性,拜占庭艺术家广泛使用金箔,成为拜占庭艺术的标志性特征。

近现代艺术家中出现了大量热衷于以金箔为背景的创作者,这种审美表达让人第一时间联想到中世纪金碧辉煌的祭坛画,本文针对这种审美相似之处,以金箔的应用为主要切入点,结合审美背后的文化与信仰,分析金箔在东西方绘画应用中的异同。

一、金箔在法海寺壁画中的应用

宗教艺术主要服务于宗教的实用性需求,宗教教义制约了个人情感的自由表达。创作者——无论是专职艺术家还是信徒——都将宗教理念作为其创作的核心理念。这种创作导向使得艺术作品在题材选择上深受宗教经典的制约,其表现形式也严格遵循着特定的宗教规范。以具体的艺术实践为例,中国法海寺壁画与西方拜占庭时期的圣像画,虽分属不同的文化体系,却都体现了艺术为宗教服务的特征。在这种创作环境下,艺术更多地扮演着宗教传播媒介的角色,其独立的美学意义尚未得到充分的发展。[2]

佛教对黄金的推崇既源于其象征层面的精神意涵,也与其实际应用价值密不可分。从象征意义而言,黄金体现了对神圣性、纯洁性以及福德积累的核心信仰;从实际价值层面来看,黄金作为贵金属的实际价值也有助于营造庄严肃穆的氛围、增加震撼力。

在佛教艺术创作中,金箔被广泛应用于造像、壁画及法器等宗教器物中。这种应用不仅提升了宗教艺术的庄严感与感染力,也提供了表达虔诚、积累功德的物质载体。值得注意的是,佛教艺术对黄金元素的钟情与基督教艺术中对黄金装饰的推崇,在精神象征与艺术实践层面呈现出显著的跨文化相似性,这一现象值得深入研究。

(一)法海寺壁画的沥粉贴金技法

关于金箔的历史发展,相关文献提供了重要线索。《辞海》将其定义为“金薄片,多用于装饰佛像及器物”[3]。学术界同样对这一传统工艺的演变过程进行了深入探讨,如在《佛山金箔锻造技艺》中,郭文钠与万涛详细阐述了金箔的发展脉络:金薄片作为现代金箔的前身,在特定历史时期发生了显著的工艺革新,最终演化为两种不同的制作体系。[4]从制作工艺上来看,金箔需要夹入乌金纸中捶打,而金薄片是直接捶打。前者更薄,也是我们在法海寺壁画中常见的“金箔”。

随着金箔在佛教艺术中的地位日益重要,金箔的工艺变得更多样。在法海寺壁画中最常见的工艺是沥粉贴金。将研细的土粉与米汤和熟桐油混合,装入用猪膀胱制作的特制袋内,通过管口逐渐变细的多节铜管,由画工边移动边挤压,形成线条状,描出隆起的花纹,待干后涂明胶或阿胶等动物胶后贴以金箔。这一工艺的确切起源虽无文献记载,但马王堆汉墓出土的彩绘黑木棺提供了早期实物证据。棺木表面装饰的立体线条通过多层着色呈现浅浮雕效果,证实西汉时期已存在类似技法。至隋唐时期,壁画活动兴盛,沥粉贴金在佛教绘画、墓葬壁画中逐渐增多,敦煌石窟中也可见此工艺的运用,这表明,沥粉贴金在唐代壁画中已开相当普遍[5]。法海寺壁画的创作者在使用金箔方面比敦煌壁画更熟练,表达手法也更为丰富多样。

(二)金箔在法海寺壁画中的分布

沥粉贴金技法在法海寺壁画中的应用主要体现在以下三个部分:其一,金箔常用于佛陀和菩萨所佩戴的宝冠和金璎珞上。金箔璎珞的运用凸显了佛菩萨形象的尊贵与庄严,赋予其高贵、典雅的视觉效果,表现出佛教神圣与威严的气质。其次,金箔被大量运用于佛像的背光部分。唐代中期以后,背光的装饰图案愈加繁复华丽,并与同时期的其他装饰风格相呼应。无论各个历史时期背光装饰的具体表现如何,其艺术形式始终保留着鲜明的民族特色,金箔作为背光的主要装饰材料,赋予佛像更加神圣和光辉的视觉效果。第三,金箔也广泛应用于甲胄、法器、乐器以及侍女手持的瓶、盘等器物表面。其金属光泽与坚硬质感不仅赋予装饰对象以视觉上的厚重感与立体感,同时通过其独特的物理属性与美学价值,增强了器物的华贵气质与文化意涵。

沥粉贴金技法所呈现的线条具有独特的装饰性特征,其立体效果显著区别于平面绘画的表现形式。这种技法塑造的线条浑圆而厚重,在视觉上呈现出强烈的力量感。人物佩戴的繁复饰品的轮廓线采用沥粉贴金技法替代墨线,通过沥粉线条的凸起效果与金箔的贴附处理——既覆盖沥粉线条又填充轮廓线内部区域——显著增强了画面的视觉表现力与艺术感染力,使整体画面层次更为丰富。

除沥粉贴金以外,法海寺壁画人物服饰的飘带和饰品常用描金法进行装饰。金色的线条细腻流畅,使得服饰的质感和层次感更加丰富。通过描金法,画工们细致地描绘出服饰的纹样和饰品,还通过金色这一象征神圣与尊贵的色彩,突出了人物的身份地位与宗教属性。此外,描金技法与壁画整体构图相得益彰,既保持了画面的和谐统一,又通过局部的精致装饰提升了整体的艺术表现力,充分展现了古代画工对细节的极致追求与对宗教艺术的深刻理解。

二、金箔在圣像画中的应用

基督教艺术虽根植于犹太教非图像崇拜的精神传统,但在与东罗马-拜占庭帝国的政治神学体系融合后,逐渐形成了强调“圣像可见性”的东方基督教艺术体系。作为中世纪宗教艺术的核心载体,拜占庭艺术通过镶嵌画、圣像画等视觉形式,将神权与皇权的双重神圣性凝结为程式化的艺术语言——这种以金箔背景、平面化构图和等级化人物表现为特征的美学范式,深刻影响了意大利中世纪艺术的发展路径。

这种艺术形态的神学根基可溯源至《出埃及记》对圣所金器的神圣化诠释,由此形成了“黄金基底”范式。拜占庭艺术中常用金色背景,使得画中的人物似乎被光芒包围。从古希腊哲学到中世纪神学,人类对光的认知经历了一个从物理现象到精神象征的转变过程。早在公元前6世纪,毕达哥拉斯学派的追随者就将阳光中飘散的微粒与灵魂的概念相联系。[6]经过新柏拉图主义代表人物普洛提诺和基督教神学家奥古斯丁等人的理论阐释,最终形成了一套完整的以光为核心的神学美学体系。[7]金箔在此视觉机制中既作为物理媒材存在,更承担着将物质空间转化为另一维度的抽象空间,其平面化处理实质上构成了基督教“道成肉身”(Incarnation)教义的空间隐喻。

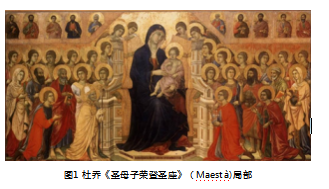

锡耶纳画派巨匠杜乔(Duccio di Buoninsegna)的创作正是这一传统的延续与转化,本文选取杜乔创作于1308-1311年的《圣母荣登宝座》(Maestà)作为核心案例。其以拜占庭式金色基底的永恒性暗示天国秩序,人物姿态的仪式感与服饰纹样的象征体系,皆可追溯至拜占庭圣像画对神性君权的视觉建构。但杜乔同时注入了锡耶纳画派特有的抒情性,在恪守宗教图像学规范的基础上,以渐趋自然主义的面部刻画,预示了文艺复兴人文精神的萌芽。这件锡耶纳画派集大成之作正处于拜占庭传统向文艺复兴早期绘画范式转型的关键节点。作为中世纪最后的大型祭坛画,该作品完整保留了拜占庭圣像画的金箔运用体系,同时展现出意大利画家对坦培拉媒介的物质性探索。

(一)中世纪圣像画的油贴金技法

从技法来看,拜占庭坦培拉贴金技法与中国传统贴金技法截然不同,尽管都是在画作表面贴一层金箔,其材料媒介、工艺流程与艺术效果却是完全不同的。杜乔所采取的技法是以鸡蛋乳液(蛋黄或全蛋与水的混合物)作为颜料媒介,结合金箔进行贴金。贴金前通常会在画面上涂抹一层胶质或油性底料(如红玄武土或胶水),作为金箔的附着层。在画面上绘制底稿并涂抹底料,在刷好的基础层底板刻、雕出花纹或肌理后,中间过程进行整体贴金箔,使用胶水或油性介质将金箔贴合,用软毛刷或棉布轻轻按压,使金箔平整贴合;金箔待干后涂刷画面所需的颜色,等画面色彩半干的时候进行雕金技术的处理;最后用玛瑙石或抛光工具进行打磨,使金箔表面光滑亮泽。

坦培拉贴金雕金工艺通过材质特性的不同,实现了金属装饰层与蛋彩基底间的视觉统合:金箔的金属光泽在蛋彩颜料哑光质感的映衬下,呈现出符合中世纪圣像画美学标准的典雅质感。这种基于媒材物性差异的视觉修辞策略,不仅强化了画面神圣象征的层级关系,更在二维平面上建构起具有触觉深度的物质性表意体系。

(二)中世纪圣像画的金箔分布

艺术家在画面背景、人物光环及建筑装饰等关键元素中大量使用金箔,这一技法不仅体现了拜占庭艺术传统的延续,更在视觉层面强化了圣母玛利亚与圣婴基督的神圣属性。画作的背景几乎完全被金箔覆盖,形成一种统一的金色平面。拜占庭基督教强调精神世界的至高无上,而对物质世界的描绘则被视为次要。平面化背景通过消除透视与深度,避免了现实世界的写实性,从而引导观者更关注画面所传达的宗教意义而非物质形式。金箔材质的光学特性——即在不同光照条件下产生的反射与折射效应,使得画面呈现出动态的光影效果,这种视觉现象在基督教神学语境中被诠释为“神圣之光”(Divine Light)的物质化呈现。[7]这种平面化的审美,相比坦培拉、油画,似乎在中国画中得到了更多的实践和发展。

从艺术史方法论来看,杜乔对黄金元素的运用体现了中世纪晚期意大利绘画在材料技法与神学表达之间的辩证关系。金箔不仅在物质层面提升了作品的观赏价值,更重要的是,它作为一种象征符号,将抽象的宗教概念转化为可感知的视觉形式,实现了从物质性到精神性的升华。这种艺术表现手法反映了中世纪艺术家在神圣图像创作中对视觉符号的深入思考与实践。

三、技法语言特征与审美意识的比较

中国重彩画的金箔运用遵循“隐”与“显”的辩证法则,这种艺术手法反映了中国传统哲学中的“中庸之道”思想。通过在璎珞、头冠、甲胄等局部使用金箔,既不张扬又能在微妙的反光中与矿物青绿、朱砂等色彩达成和谐统一,体现了中国文化中“含蓄内敛”的审美倾向。相较之下,中世纪圣像画的金箔则通过大面积的覆盖构成相对强势的精神世界,金箔不仅是光的隐喻,更是“神性”贯穿物质界的物理证据。西方艺术通过对物质空间的彻底重构,展现了基督教对物质世界的超越性理解。反映了西方哲学中“二元论”的思想,即精神与物质的对立与统一。

坦培拉贴金、雕金技法是在干燥的硬质基底上直接雕刻,通过物理切割或錾刻形成凹凸纹理,工艺核心是“减法”塑造。贴金时使用的是油性底料作为金箔的附着层。而沥粉贴金则是“加法”,用沥粉管挤出铅粉或石膏混合物形成凸线,干燥后直接用动物胶贴金箔,更注重线条的流畅与立体堆叠感。

四、结语

法海寺壁画与中世纪圣像画以各自独特的艺术形式展现了不同的文化内涵与审美追求。法海寺壁画与圣像画都在技法应用、视觉表现和创作理念等方面呈现出深厚的文化积淀。这些作品不仅反映了特定历史时期的审美取向,更为现代艺术研究提供了重要的参考价值。

从美学角度来看,二者对金箔的运用都充分体现了装饰性艺术思想的表达。这种装饰性艺术语言的运用,与现代美学理论的发展趋势不谋而合。通过对这些传统艺术作品的深入研究,当代艺术家能够汲取宝贵的创作经验,在传承中实现创新,为传统艺术的保护与发展开辟新的途径。

在实践层面,这些历史作品为现代重彩画创作提供了丰富的灵感来源。无论是中国壁画中“隐”与“显”的辩证运用,还是西方圣像画中金箔对神性的象征性表达,这些传统技法与理念都为现代艺术家提供了宝贵的创作资源。通过借鉴与创新,当代重彩画可以在传统与现代之间找到新的平衡点,从而推动艺术创作的进一步发展。

参考文献:

[1]张珍.“金箔”在中国重彩画和日本琳派画中的应用比较研究[D].天津大学,2021.

[2]杨柳.中西方宗教艺术比较研究——以莫高窟壁画与拜占庭壁画为例[D].山东师范大学美术学,2019.

[3]辞海编辑委员会.辞海[M].上海辞书出版社,2002:1796.

[4]郭文钠,万涛.佛山金箔锻造技艺[M].世界图书出版广东有限公司,2018:10.

[5]朱玉珉.论中国传统技法沥粉线技术的应用及美学价值[D].中国美术学院,2011.

[6][德]文德尔班.哲学史教程[M].罗达仁译,北京:商务印书馆,1987:89.

[7]金蕾.文艺复兴绘画中的“神圣之光”与“自然之光”[J].美术观察,2018(10):150-154.