中国现当代油画中面孔的抽象化表达方式探讨论文

2025-05-26 14:39:37 来源: 作者:xujingjing

摘要:长期以来,以人物为主的油画作品中,面孔都是画家表现的重心。而在不断发展的社会中,油画中面孔逐渐呈现多元化的表现方式,抽象化的尝试使其不再只是作为人物的具体身份所指,而是蕴含更多艺术家在文化精神层面的反思。因此,本文结合社会现实,通过对面孔不同抽象化的表现方式理解艺术家在其绘画作品中所呈现的生存体验,挖掘其在艺术作品中带来的对现代人心理与精神世界的积极探索。

长期以来,以人物为主的油画作品中,面孔都是画家表现的重心。而在不断发展的社会中,油画中面孔逐渐呈现多元化的表现方式,抽象化的尝试使其不再只是作为人物的具体身份所指,而是蕴含更多艺术家在文化精神层面的反思。因此,本文结合社会现实,通过对面孔不同抽象化的表现方式理解艺术家在其绘画作品中所呈现的生存体验,挖掘其在艺术作品中带来的对现代人心理与精神世界的积极探索。

一、面孔抽象化的概念阐释

(一)抽象化的概念

在牛津词典中,“抽象”这个词来源于拉丁文“abstractio”,指理论上的,不切实际的,动词上讲是“提取,去除(某物)”“从理论上考虑”。抽象绘画与具象写实绘画对于现实物象的客观描绘是相对立的,抽象绘画强调通过非具象的形式元素来传达艺术家的情感和思想。在美术史发展过程中,抽象因素是一种普遍存在的绘画方式,艺术家通过将色彩、线条、形状等基本元素进行不同的组合和排列,创造出新的视觉体验,使观众能够感受到作品背后深层次的精神内涵。而油画创作在中国的发展过程中受到社会多样性艺术思潮的影响,写实油画的发展经受着冲击。因此,抽象因素发挥着更为重要的作用,它的存在为画家的不断探索带来丰富的绘画语言,使艺术家在一定程度上摆脱了对现实世界的依赖,自由地探索自我内心世界与精神世界。

(二)中国油画中的传统面孔表达方式

狭义的“面孔”是指人的脸部,广义则是指一个人的面部形象。它包含人的五官与整体轮廓,表现人的各种表情,并能从中呈现人的不同心理状态。在现实社会中,面孔是人类无可避免被暴露的存在,成为人们区别他人的重要标志。在绘画艺术中,它是整个肖像画中的重要组成部分,其发展到现当代社会形成抽象肖像油画、超写实肖像油画、表现性肖像油画等不同绘画风格。面孔的呈现除了使观者能够直观、清晰的认识一个人的外在形象,还能够在画面中揭示生存于不同历史时期中的人的精神状态。

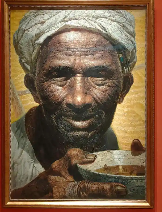

20世纪初,徐悲鸿先生赴法留学回国后提倡西方的写实主义和古典主义,中国油画在国内美术教育的带动下形成了以写实为主流的绘画风格。中华人民共和国成立后,出于政治需要,中国油画家对人物面孔的表现依然围绕着具象写实的方式展开。直至改革开放初期,中国油画中的面孔表现都以写实为主,只是这个时期的艺术家从自身的生活体验出发,人物面孔的表现转向对现实生活中普通群众真实形象的刻画。以罗中立的写实油画《父亲》尤为突出,这幅画塑造了一个具有普遍性的典型的农民形象。但在这张布满皱纹的面孔背后,却带来有着抽象的精神意义。罗中立通过对普通劳动群众面孔的细腻刻画,表现了自己内心的真切情感与期望,同时以此代表他对现实生活中普通人的关注。

二、面孔在现当代中国油画中的抽象化方式

随着中国油画的发展,画家用自己日渐成熟的绘画语言对外在世界进行表达,并对其所处时期人们的心理状态与精神层面更为关注。就对油画面孔的表现而言,无论是在传统写实油画中,还是在呈现多元化发展的当代绘画领域,面孔的塑造都成为艺术家表达思想精神和情感观念的一个重要载体。一部分艺术家的关注重点已不再是传统意义的绘画造型是否相似,在油画作品中逐渐呈现扭曲化、符号化、模糊化等多元化的面貌。观念化的面孔给观者带来强烈的距离感及非现实感,艺术家以各种不同的抽象化表现方式表达隐藏在面孔背后的另一种心理真实,其中蕴含着艺术家对社会、生命、人性、哲学等一系列问题的反思和探索,成为当代人普遍的某种精神需求与心理状态的呈现。

(一)扭曲变形的抽象面孔

绘画的发展延伸至西方现代艺术,对于人物面孔的表现方式逐渐多元化。如毕加索的立体主义开启了现代派绘画之潮流,以抽象变形组合的方式扭曲了脸的位置和形态,却突出了自然形态之外的精神特质。艺术家想要在作品中展现内心世界、抒发个人情感,而逐渐忽视对客观外在形象的描摹。表现主义画家则受到康德哲学、尼采的主观唯心主义、弗洛伊德精神分析学等哲学新思潮的影响,在绘画作品中重视个人情感和精神层面的表达。如在爱德华·蒙克、弗朗西斯·培根等表现主义画家的许多肖像画作品中可以看到他们对人物面孔的描绘运用了扭曲和抽象化的表现方式。

我国传统绘画中的写意性与西方表现主义从本质上来看,都是艺术家通过绘画来反映现实社会的不同艺术主张与实践。以徐悲鸿、林风眠、刘海粟为代表的早期画家从不同角度开启了中西艺术的融合与创新之路,他们尝试将西方表现主义绘画模式运用到中国油画创作当中,使其表达内容不再局限于客观存在的表面,更多的是将精神与自然相结合。如林风眠在《人类的痛苦》中以奔放的笔触描绘了几个女子,他将表现主义绘画中粗犷的线条运用到作品中,以此表现带着痛楚的人物形象,强调人物命运的凄楚悲惨。画面描绘的人物失去具体的指向,将其作为苦难同胞的象征,以此突显他强烈的人文主义情怀,以及对苦难的社会现实的深刻关注。

(二)符号化的抽象面孔

符号是符号学的基本概念之一,在实践生产中,语言、文字、绘画、动作、表情等都会成为人类交流的手段。中国油画家在不断学习西方现代艺术思潮的过程中逐渐将个人的主观情感与社会现实紧密的连接在一起,从单纯的在绘画作品中再现现实转变为透过社会现实的表象洞悉社会现实的本质。对人物写实的面孔描绘逐渐出现有符号化的转变,使其不再是对客观现实的再现与临摹,而是被提炼之后承载着某种主观经验的观念表达。如在方力钧的作品《打哈欠》(图1)中,光头男人张着大嘴,脸部五官抽象变形,男人的面部占据了整个画面一半的面积。在他身后有四个呆滞僵硬站立着的人,他们被放置在蓝天白云、充满阳光的背景之下。虽然这些画面中的元素非常生活化,但符号化的抽象表现方式在整幅画面中将人物面孔加以转化,并从特定的图像之中解放出来,呈现一种极度空虚无聊的感觉,其所带来的视觉冲击力也突出了面孔特征,带给观众以距离感。

(三)模糊性的抽象面孔

“模糊性”属于语言学范畴,意为似是而非的不确定性。它经常被用来形容周围的事和物在发展中呈不清晰、不确定、朦胧等状态。而在此主要探讨的是模糊的抽象绘画方式在油画创作的技法中呈现出来的视觉效果及其所带来个人情感的模糊性的分析。模糊性的绘画语言逐渐成为一部分中国艺术家进行主观表现和自我价值实现的一种承载方式。尤其是在对人物面孔的描绘中,他们将主观精神融入画面,模糊了能够代表人物身份的面部特征,似是而非,将人物内心更深层次的精神含义传达出来,以此赋予作品精神内涵,更准确地表达创作者的精神诉求。如中国当代油画家毛焰将这种模糊性的表现方式运用到他的肖像油画作品中,以此作为他表达观念和思想的载体。在他部分人物面部形象表现中,原本清晰的表情、面部边缘线等具有身份意味的象征消失了,以模糊性的绘画语言将人物形象虚化,弱化人物的体积感,模糊人物与背景的边缘,引导人们走向空虚以形成独特的神秘气氛。此时毛焰对面孔的描绘试图捕捉的不是传统写实油画中表层的“像”,而是一种内心的“真实”。模糊性面孔的塑造所显露出的人物形象不再是有具体指向的某一个人,而是一种属于当代人的普遍精神肖像的呈现,其形象寄存于特定的社会环境和特殊观者的主体性之中,是当时人们在精神上反思的共性呈现。由此可见,毛焰所绘的模糊性面孔已不再代表肖像本身,甚至失去人脸的意义,更多的是作者情绪的显露。将面孔模糊化的绘画方式仿佛将人物抽离出特定的身份象征,并脱离了具体的时间空间,使之不存在于任何真实的场景之中,从而以抽象的面孔形象来表达画家内心的精神世界。

三、结语

从中国美术史发展的角度来看,油画作品中对人物面孔的表现多在具象与抽象两种相对的倾向中转换。其中,抽象化的技法与理念随着画家所处社会背景与个性的不同而逐渐丰富。在不同的时代、文化、政治与经济发展背景下,艺术家对油画人物的面孔形象表现时所体现的共性情感基调不同。中国油画中面孔的抽象化表现方式在艺术技巧、创作手法等多方面在中西文化中进行取用交融,带来不同风格的抽象化形态的个人面孔形象,其不仅是一种强有力的新奇视觉效果,更是绘画作品中一种自由而富有表现力的语言,呈现着不同个体生命的姿态,是艺术家情感和思想的传达方式,不仅提高了大众的审美情趣,同时也丰富了中国油画在对面孔的描绘中所表达出的不同意味。