中国音乐史与中国传统音乐研究的关系论文

2025-04-25 16:16:55 来源: 作者:xuling

摘要:当前音乐研究正逐渐走向系统化和结构化,音乐学体系下属的各分支也自成体系,学科之间的领域壁垒也已形成。中国音乐史和中国传统音乐同为音乐体系下的分支学科,虽然研究方向和主要内容有差异,但在研究方法和研究视角上又存在细微关联,同时各有侧重又能互为参考。

摘要:当前音乐研究正逐渐走向系统化和结构化,音乐学体系下属的各分支也自成体系,学科之间的领域壁垒也已形成。中国音乐史和中国传统音乐同为音乐体系下的分支学科,虽然研究方向和主要内容有差异,但在研究方法和研究视角上又存在细微关联,同时各有侧重又能互为参考。此次研究从中国音乐史和中国传统音乐的学科概念分析入手,探讨两种音乐学科的相同学术传统、研究侧重点、研究方法的借鉴融合点,从共性和差异两个角度指出中国音乐研究良性发展方向。

关键词:中国音乐史;中国传统音乐;关系研究

引言

中国音乐的发展古今一脉相承,“今之乐犹古乐也”是被音乐研究学者广泛认可的观点。对古代音乐和现代音乐的差异共性进行研究分析,是中国音乐研究的重要主线,在此基础上,中国传统音乐可以是串联各个时期音乐史的载体元素,中国音乐史也可以是中国传统音乐艺术文化魅力的具体体现。总之两个学科都将民族音乐研究作为重点,内容方法上大同小异,呈现出一种相互补足又渗透融合的特点。对两种学科的研究关系进行详细分析,能够为后续学科发展理清思路,完善学科研究模式,助力中国音乐史的蓬勃发展。

一、理论概述

(一)中国音乐史学科

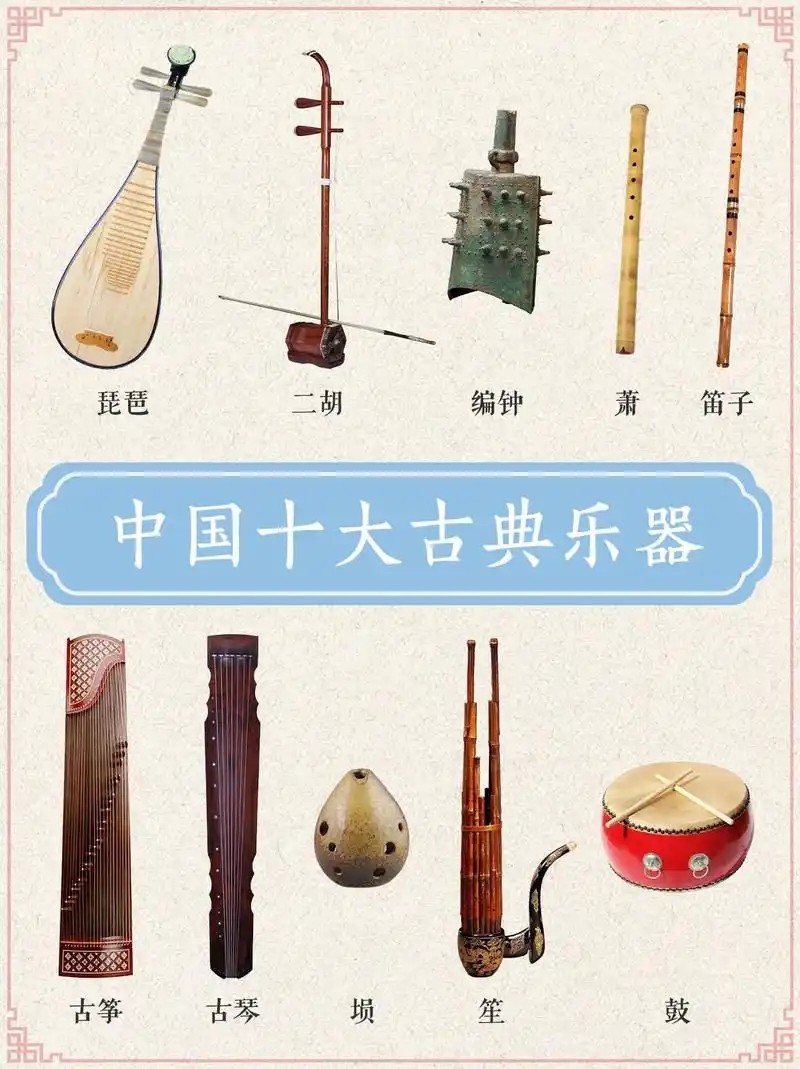

音乐是人类社会中广泛存在的社会现象,音乐深层次内涵蕴含多种文化类型和特点。中国音乐体系庞大且分支众多,最为常见的划分就是分为中国音乐史学和传统音乐学两种,二者都是音乐领域重要研究学科,存在千丝万缕的关联。其中中国音乐史学主要研究内容是我国历史发展中所存在的音乐,总结音乐发展中的音律变化和音乐理念。中国音乐史发展与民族艺术密不可分,各种民间活动中都有音乐存在,中国音乐史下的民族音乐,不仅是传递人类情感的媒介,也是记录民族发展信息的工具。中国音乐史中无论是宫廷音乐的优雅复杂,民俗音乐的纯真质朴,还是风雅音乐的高贵宁静,都深深地扎根于民族历程中,反映着不同的艺术文化特色[1]。学科研究重心在于深入到从古代到现在的音乐发展历程中,分析音乐发展、演变、变革的同时,探讨民族音乐在不同历史、文化、社会背景下所产生的积极作用和艺术价值。当前中国音乐史研究还强调需要将长期以来民族音乐发展的历史脉络清晰直观地展示给学术界,完善历时性脉络的阶段性特征。常用的研究方法有总结梳理古典文集乐谱的文献分析法、考古乐器文物和历史遗址的实践探究法,无论何种方法其研究视角都是历史性,强调从宏观视角分析历史上能够流传经久不衰的音乐以及音律变化历程,是重要的理论指导学科。

(二)中国传统音乐学科

该学科主要研究对象是各民族的民族音乐和古代宫廷音乐,不同于音乐史研究其主要研究视角是共时性的研究,研究内容是先对乐曲作品的形式结构进行全面分析,之后汇总曲调、音色、节奏等多种音乐元素,将传统音乐作为传统文化的一部分,分析传统音乐对整个民族文化所产生的促进发展作用,以及传统音乐的社会意义、人文功能和表达途径。此外传统音乐分支众多,其包括由多个民族生活习惯衍生而来的特殊音乐,不同地域的民歌特征和唱腔曲调也有差异,因此传统音乐研究也更为注重音乐演奏技巧、乐器制作和演奏等方面的研究,主要研究目的是理清传统音乐主要内容和发展思路,以实现中国音乐的全面传承和发展。从研究对象上来看,中国音乐史研究和中国传统音乐研究有一定的内在关联,即二者都重视民族音乐的研究,分析历史上民族世代相传的音乐艺术,探讨符合民族特征的创作特征,研究有鲜明民族特色的音乐文化,是两个学科都必须涉及的内容[2]。但同时二者在研究视角和研究方法上又有差异,中国音乐史是对历史长河中的音乐风格和发展历程进行理论性研究,传统音乐是分析具体曲目的音色特色和演唱演奏特点。总之中国音乐史和中国传统音乐是一种既有部分重叠又相对独立的关系。

二、相同学术传统下的共性研究

在中国音乐艺术体系下中国传统音乐研究和中国音乐史学研究有着相同的研究起始,二者都是从20世纪初期逐渐成为学科体系,有着相同的学术传统,甚至有着同一批研究学者。例如开创中国音乐史研究先河的王光祈学者,其在利用文献分析法对传统音乐形态进行历史阶段性考察的同时,对传统音乐的发展渊源也进行了系统性梳理。总之二者有着相同的学术传统,相同学术传统理念下的共性研究主要集中在真实性和曲调性两个方面。

(一)中国音乐史与中国传统音乐的真实性研究

首先是真实性研究,中国音乐史和中国传统音乐研究都重视研究素材的真实性。其中中国音乐史对史料会进行严格辨伪,会挖掘音乐理念和音乐史料的关联,针对某一乐律规律和音乐现象都采用大量音乐史料或实际曲目来进行证明[3]。例如中国音乐史重要研究学者杨荫浏就重视民族音乐的民俗考察,其曾在笙管乐研究上进行了大量田野考察,也曾为阿炳录音,重视“有声音的音乐史研究”。这种以大量真实史料和音乐旋律为支撑的研究,能够让各种音乐类型都有足够的理论支撑,无论是著述撰写还是实践调查,各种形式都赋予了中国音乐史真实性研究。中国传统音乐的真实性研究则体现在以民族地域文化为核心所进行的实践研究,地域音乐文化通常会受到民族心态、社会构造、文化和艺术、民间习俗等多方面因素的影响,即便是民歌也会呈现出多样化且丰富的地域文化特质,因此在传统音乐研究中,需要客观尊重音乐文化事实和音乐诞生时的人文风情土壤,保持音乐研究与区域音乐发展保持一致。例如传统音乐《牧歌》是凭借着颤音演唱、响亮腔调、恢弘气势展现草原优美风光;《上去高山看平原》在旋律线条上相对宽广,且节奏的处理更加直接,没有运用其他复杂演唱技巧,直白表达情感。以往传统音乐研究上都将上述两首曲目作为地域民族代表进行对比分析,客观尊重多元文化因素影响下的音乐表现,也是传统音乐研究重要标准。

(二)中国音乐史与中国传统音乐的曲调性研究

20世纪中国音乐史研究中存在一种“哑巴音乐史”问题,即有关音乐史的理论汇总和发展趋势都只有文字材料,缺少实际的听觉材料,因此后续音乐史研究者都将“曲调考证”作为主要问题,曲调考证是完整呈现古代音乐面貌的直接方式,也是具象化中国音乐史成功的主要途径[4]。其中黄翔鹏学者就通过大量的实践探索对中国音乐史中一些有代表性的音乐作品曲调进行了论证,例如在山西五台山一带和黄庙音乐的曲牌,就被界定为是古代音乐经典曲目《忆江南》《万年欢》。该学者在其论著中总结了大量民间音乐,都证明了其是传统乐曲,最终绘制的传统音乐实际谱例还衍生形成了一种“同均三宫”理论,这证明当前中国音乐史研究尤为注重曲调论证,在实际听觉曲调中分析音乐发展历程和不同时间节点的声乐特点,从而让中国音乐史抽象理论有实物载体。而在中国传统音乐研究上,围绕某一音乐作品进行曲调分析始终是重点内容,有关中国传统音乐的曲调性研究不胜枚举。例如《江河水》本来是东北民间歌曲,随着后续研究的深入,逐渐对该乐曲进行创造性改编,向打击乐方面研究发展逐渐成为一首双管曲目。《江河水》曲调结构上有三部分架构,导入部分以一种没有固定节奏的方式让音符从低音区向高音区实现跨度跳跃上升,横跨四度基本上从乐曲开始就奠定了整首乐曲的情感基调。主歌部分所包含的四个乐句完美符合了传统音乐起承转合的特征,在推动整体氛围转变的同时赋予乐曲更多变化,使乐曲内容更加丰富,另外该部分曲调结构在设计上综合了辽南鼓吹乐的“梢头”元素,原本该元素常运用于乐曲结尾,但在此部分曲调设计上却成为过渡部分,最后一部分是对前两部分曲调结构进行重复,只是通过速度和力量的调整让乐曲听感上产生较大的波动。以往有关该乐曲的曲调研究层出不穷,但无论后续何种改编创作都最大限度保留了歌曲的情感色彩,这表明扎根于传统文化的中国传统音乐,其曲调性就代表了相应的人文内涵具备特殊的艺术效果,重视曲调性研究就是保留传统音乐文化魅力的关键[5]。

三、研究视角相互涉及又各有侧重的研究

以往中国音乐史都会按照历史朝代对音乐形态进行系统梳理,划分音乐类型和承载机构,中国音乐史学科研究中虽然也会将一些传统音乐作为研究内容,但其主要研究方向仍是在古代音乐梳理中汇总音乐发展历程和不同时期的音乐特点。古代音乐记录保存采取的是记谱法,该方法只能让研究学者依靠文献文字解析方式来了解古代音乐,学者研究思维受限,需要从更多的视角来分析古代音乐特质。因此以往在古代音乐考察时,就会涉猎时下传承较好的民族音乐,以当前民族音乐作品的内容特点来反向推导古代音乐理论体系,通过逆向思维研究对古代音乐进行更加全面的挖掘性分析。例如20世纪50年代苏琴、孟杰等学者对西安铜器社进行调查采访,所总结的研究报告和抄录的乐谱开创了中国音乐史以活态传承音乐倒推古代音乐特质的先河。后续杨荫浏、简其华学者在此基础上发现鼓乐记谱和敦煌曲子有着相似之处,逆向推导后发现该部分曲谱来自南宋姜白石自度曲,其中“坐乐”曲调和唐代时的曲式结构也有诸多关联。此次研究表明,对现存的传统民俗音乐进行研究,能够为完整的中国音乐史重构提供有鲜活听感支撑的素材,也为部分器乐研究奠定了基础[6]。

对于中国传统音乐研究而言,对现存民族音乐素材进行广泛收集和分类整理是本职工作,分析民族音乐的传统文化特质并回溯传统音乐的艺术魅力是最根本的研究目标。中国传统音乐研究都会以已经得到传承的活态音乐为纽带,去进行音乐源头性追溯,找到活态传承音乐的历史渊源后进行传统音乐架构的建设,以将各地区的传统音乐都联系起来,挖掘音乐历史中的传统传承。

以古琴为例,古琴是传统音乐研究重要乐器,传统音乐对古琴的研究多是通过曲目演奏比对、各地之间古琴演奏技法的联系、古琴曲传承发展方法等途径,解决一系列有关古琴演奏的问题,如文字谱、古琴记谱法、减字谱是如何从古代演奏而来,当今传承的古琴乐曲在情感表达上又有何侧重点等。中国音乐史维度下的古琴音乐研究,主要是找到古琴音乐对于整个传统音乐体系乃至传统文化的积极作用,为古琴音乐发展理清思路且提供方向,以往研究音乐史的学者都认为对于中国音乐而言,中国古琴的地位就类似于西方音乐中钢琴的地位,古琴音乐在长期音乐发展中吸收并保存了南北朝隋唐俗乐大曲和唐宋以来诗词歌乐的艺术精华[7]。总之不难发现,虽然二者在研究视角上有重叠,但侧重点不同,以古琴为带入,中国传统音乐侧重技法曲调的研究,中国音乐史是古琴艺术地位和人文魅力的研究。

四、中国音乐史与中国传统音乐的文化特征

(一)中国音乐史历时性的时代特征

在中国音乐史发展历程汇总中,所产生的时间特性是历时性,其是指中国音乐史的演变过程和社会人文对艺术娱乐的需求保持高度一致,这种特征体现在每一阶段的音乐史中都有着特殊音乐类型作品,且这些作品会受到历史阶段和人文环境的影响。例如起源于河北南皮地区的“放风筝”作品以往都认为其属于“剪靛花调”艺术形式,该作品是在传统乐曲“摔西瓜”基础上演变而来,作品音乐结构中每段旋律都保持着相同长度,核心音符音色一致。只有十三小节的主导音“d”变成了“s”,这种细微上的音色改编直接让整首曲子由原本简洁直接的故事描述变得更加柔美动人,展现出了在阳光明媚的春天一起放风筝时的欢乐情绪。该乐曲在保留原曲基本框架的同时,为其在不同时代的流行注入了新的活力。能够发现中国音乐史的历时性特征让一些经典声乐作品的古老民族文化印记无法消除,无论历史长河怎样发展,都能保留特有的文化魅力[8]。

(二)中国传统音乐共通性的社会特征

首先在社会特征上,中华优秀传统文化的深度体现在它的社交性上,传统音乐作为优秀的传统文化分支也是如此,不同地域所形成的稳定群体社区,会有着不同的音乐思维模式和社会结构体系。这种音律艺术所带来的社会性特征可以让乐曲和其他乐曲甚至其他类型的艺术产生一种相互联系,而且共通性带来的社会特征也能够精准找到除旋律以外其他音乐类别艺术的内在关系。

其次在共通性特征上,中国传统音乐经过长时间发展,逐渐分为了民族民谣、叙事歌曲、民族乐器、戏剧音乐等领域,多个声乐领域相互促进共同发展,构成了恢宏的传统音乐体系,多个领域能够互相弥补有着共通性。例如民谣作为民族音乐最基本的音乐形态,是社会生活的有机组成,已经和民族日常生活融为一体,叙事歌曲则是在民谣民歌基础上融入了舞蹈元素,可见二者关系密切部分艺术元素互通。

(三)文化特征视角下两种学科的发展方向

受文化特征影响,中国音乐史与中国传统音乐的代表性作品都可以看作是一种文明成果,贯穿于民族发展的每个时期,是构成各民族生态和民族文化体系架构的基础元素,因此可以认为,民族音乐具体到作品的诞生、成长、变化甚至消亡都会被相应的文化特征所记录,而保持音乐史连绵不断和中国传统音乐连续存在的关键就在于突出音乐艺术的文化特征[9]。因此就要做到文化兼容的更新性发展,如在学科研究中多侧重音乐社会性行为和特殊音乐活动模式的分析,随着时代发展来不断调整音乐体系的构建模型,选择合适的音乐元素来构造音乐旋律结构,重视歌曲音乐情感上的文化渗透。以传统音乐组合作品《炎黄风情》为例,能发现有很多的民俗文化元素融入乐曲中,从乐曲主题构建到旋律构成方式都彰显了传统文化的部分内涵。例如其中一首乐曲“Five Bamboo Drums”就是由唢呐改编而来,还是山西地区“两人剧团”的一个调式衍生而来的,这首乐曲综合多种地域音乐文化的特色气质突出了旋律作品的色彩风貌,如演唱中巧妙运用吹口技术来营造了极为丰富的音色效果,整体听感上更具有音色装饰性,运用的滑音技术也真正做到了传统音乐和外来技巧的相互融合。总之只有保留传统音乐的文化特征,才能让两种学科长期发展中有“魂”。

五、研究方法层面的相互借鉴与融合

两个学科的借鉴体现在两个方面。一是中国音乐史研究和中国传统音乐研究都是通过田野调查和民俗探究来找到相应的音乐资料和乐谱信息,中国音乐史研究中考古研究所得到的音乐文物和传统音乐研究民间走访得到的声响旋律,共同组成了活态音乐资料,真正做到从实物角度对中国音乐发展作出了客观反映,让我国音乐研究成果变得丰富起来,音乐体系架构变得立体起来,音乐史从无声变为有声。二是将两项学科研究中所运用到的谱例作为活态音乐资料记录保存下来,这为音乐学的整体研究提供了思路,也使得传统音乐在音乐史的长河中得以保存,研究相互借鉴让两个学科的研究都更加深入。

两个学科的融合体现在研究方法的相互应用上。新时期现代音乐学科分类日益完善,多个学科分支都有固定的研究方法,且存在能够应用于多个音乐学科研究的手段,中国音乐史和中国传统音乐研究两个学科在研究视角和研究内容上都有一定共通性,因此在研究方法上也能够相互借鉴与融合。中国音乐史研究虽然提倡以文献研究法为核心,但近年来音乐史研究也更为看重传统民族音乐的继承和发展情况,在已经得到传承的活态音乐中找到现代民族音乐和中国音乐史之间的关联,正成为中国音乐史主要研究课题[10]。此外有关史料和民族音乐的关联也成了中国音乐史研究重要方向,巧用中国传统音乐的音响实践探究法,对大量乐谱谱例进行分析,赋予音乐史更多声音,实现“今之乐犹如古之乐”的研究目标,可以让民族音乐得到更为有效的传承,推动中国音乐史的完善。

结语

综上所述,中国音乐史和中国传统音乐同为我国音乐学的重要分支,二者有千丝万缕的关联。研究特质上,二者研究对象一致,又有着相同的学术传统和跨学科的特点。虽然仍有着研究即时性和历时性的差异,但在研究方法上又能够相互融合借鉴,二者在相互补足发展中共同促进中国音乐的进步。总之无论是中国音乐学研究还是中国传统音乐研究,都要正视这一艺术文化渊源,善于从共性视角下寻找相同点,并从不同研究视角找到各自侧重点,互相总结研究方法交叉运用研究理念,能够推动音乐史共融发展。

参考文献

[1]田可文.中国音乐史研究对音乐史料学的依赖——中国音乐史学问题思索之七[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2024,(01):200-206+8.

[2]黄奕婷.中国传统音乐结构与传承方式中的“开放结构”[J].艺术品鉴,2023,(36):28-31.

[3]安航.约翰·柯川的爵士乐即兴创作与中国传统音乐理论的碰撞与融合[J].艺术教育,2023,(12):115-118.

[4]林别嘉.中国传统音乐文化在钢琴演奏作品中的传承与创新[J].绥化学院学报,2023,(12):85-87.

[5]陈锐.中国传统音乐教育的美育实践困境及其转向[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2023,(06):67-72.

[6]曾琼娟.音乐创作中对传统音乐的吸收与现代再创造——以中国声乐作品创作为例[J].民族音乐,2023,(05):24-28.

[7]田可文.音乐文献学的性质及其在中国音乐史研究中的意义——中国音乐史学问题思索之五[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2023,(05):201-206+10.

[8]李彦慧.王光祈与田边尚雄《中国音乐史》比较研究[D].浙江师范大学,2023.

[9]董静怡.证经补史治史新径——王子初《中国音乐考古论纲》之学术启示[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2022,(04):154-159+166.

[10]廖勇.王光祈转向音乐研究的心路历程——兼论中国传统文化中音乐的治世功能[J].音乐探索,2022,(04):76-84.