由“八音分类”引发的思考论文

2025-04-25 15:36:39 来源: 作者:xuling

摘要:作为世界最古老的乐器分类法,八音乐器分类法以乐器制作材质为划分依据将乐器分为八类。其源于《周礼》,自周至清的三千年间一直被沿用,使用跨度时间较久。

摘要:作为世界最古老的乐器分类法,八音乐器分类法以乐器制作材质为划分依据将乐器分为八类。其源于《周礼》,自周至清的三千年间一直被沿用,使用跨度时间较久。随着乐器品类及制作工艺的发展进步,八音分类方式似乎难以自洽,事实是否如此?本文基于元典认知,试图阐述八音乐器分类法背后所折射的实质内涵。

关键词:礼乐;《周礼》;八音乐器分类法

一、八音分类法的问题

八音乐器分类法作为世界最古老的乐器分类法,被学界所共识。其以乐器制作材质为划分依据,将乐器分为:金、石、土、木、丝、竹、革、匏八类。其最早见于《周礼·春官》中“皆播之以八音,金、石、土、革、丝、木、匏、竹①。”依循此理念,至清代三千年间一直被官家所沿用。然而,随着乐器品类的日益增多,乐器制作工艺及材质的突破,八音分类法似乎凸显矛盾而难以自洽。如果说,周人在创制八音分类之时难料后世在乐器制作水平所取得的成就,那么周时期以前的乐器难以被合理精准纳入八音体系则应当深思。

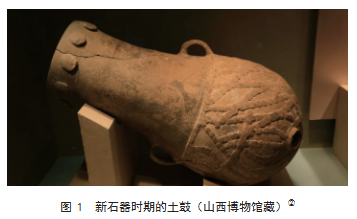

依当下音乐考古成果来看,山西襄汾县陶寺、马家窑文化遗址及大汶口文化遗址中所出土的史前土鼓,应以“土类”认知还是应当归为“革类”?河南贾湖遗址中骨笛如按“竹类”认知显然亦难以符合按材质对乐器进行种类划分的标准,八音之列竟无一符合。

是周人不知这些乐器的存在?这种理由亦略显牵强。如在陕西石峁遗址中发现的口簧乐器,直至当下部分少数民族中仍在使用。先秦时期与琴瑟地位相当的筝、筑亦在《周礼》中亦未有所体现。时人绝非不是不知这些乐器的存在,显然八音所包含的乐器品类有明显经过刻意筛选之嫌。那么,这就意味着有一种可能:八音乐器分类法并单纯对周时期国家所有乐器种类的分类统计,其亦不能完全代表周时期国家乐器发展的真实水平。在游离于八音体系之外,仍有诸多乐器品类未被纳入八音体系之内。基于此认知,各乐器进入八音体系的衡量标准是什么?八音深层的实质内涵是什么?值得探究。

二、八音与礼乐的关系

自秦以降的历代官书中多保留有关八音所涉及的乐器品类,大抵如:金(编钟、镈钟)、石(编磬、特磬)、土(埙)、木(柷、敔)、丝(琴、瑟)、竹(笛、箫)、革(建鼓、足鼓、相鼓)、匏(笙)等。然而依元典来看,最早详载八音的《周礼》中并未有详细记述八音所指代的乐器品类,而是根据《周礼·春官》中详述各乐工分配的职责,如“磬师:掌教击磬、击编钟……钟师:掌金奏……笙师:掌教吹竽、笙、埙、龠、箫、篪、笛、管,舂牍、应、雅,以教祴乐③。”以及在后世考古成果的双重印证下对周时期乐人群体及其所承应的乐器品类进行把握。

作为最早的国家典章,《周礼》详载了周时期的国家礼制章程,其中《周礼·春官》记述了国家用乐情况,其载:

“乃奏黄钟,歌大吕,舞云门,以祀天神……乃奏大蔟,歌应钟,舞咸池,以祭地示……④”

“凡射,王以驺虞为节,诸侯以貍首为节,大夫以采苹为节,士以采蘩为节……飨食诸侯,序其乐事,令奏钟鼓。令相,如祭之仪。燕射,帅射夫以弓矢舞……凡军,大献,教恺歌,遂倡之。……凡丧,陈乐器,则帅乐官帅乐官往陈之。及序哭,亦如之。⑤”

从上观之,根据用乐场合划分,《周礼》所载用乐囊括了吉、嘉、军、宾、凶五礼诸类,其用乐皆与仪式相须为用。学者项阳认为:中国音乐文化由礼乐与俗乐两条脉络所主导。其中与仪式相须固化为用者以礼乐定位,而未进入仪式场合以审美、娱乐为导向者则以俗乐定位⑥。由是观照《周礼》,其所包含皆为国家礼制场合用乐,礼与乐相须为用,而未记有所谓俗乐类型者。故因此考量,国家以八音类分众器的初意或有可能是出于规范国家用乐的形式的考量。《周礼》中所载八音乐器品类恰是经过上层筛选过滤后,进入礼制仪式场合固化为用的乐器品类。换而言之,《周礼》中所述八音乐器品类并非单纯是对国家所有乐器品类的分类汇总,而是经国家所认可与仪式相须的有声礼器。

那么,这些乐器进入礼制仪式形成固化为用的条件是什么?

在这里,首先应当认知的是:周公制礼作乐之时并无雅、俗概念的划分,在《周礼》乃至《仪礼》中对国家郊庙祭祀、乡饮酒、乡射、燕礼等所用之乐皆属于周时期国家礼制仪式用乐的范畴,其根据仪式场合情感诉求的需要,形成固化为用的乐队组合形式,与礼制相须为用。而随着国家礼乐观念的拓展与完善,以吉礼为核心横向拓展为五礼层级⑦。国家礼制用乐随着国家礼制的完善而更为细化,以彰显丰富性内涵:在礼乐层级之下,以雅乐为核心,兼有与礼相须的俗乐类型,即非雅乐类型,亦有未进入仪式场合突出娱乐、审美导向的纯俗乐类型⑧。如此把握即说明了后世所谓雅乐类型与近雅乐(文庙雅乐与乡饮酒用乐)自周时即皆属于中原用乐体系之下国家礼制用乐的范畴,因而所具备同宗的特性,这亦是后世朱载堉将乡饮酒用乐与释奠礼用乐进行一体化认知的意义所在⑨。后世雅乐乐队组合类型所用乐器者,正是基于周时八音所构乐队认知所沿传者。

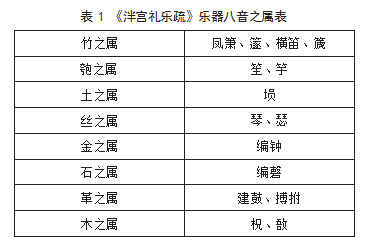

明朝作为由汉人统治者建立的最后一个王朝,明万历年间李之藻所撰《泮宫礼乐疏》中的释奠雅乐,作为明代释奠礼用乐的集大成者,其对乐章所用八音之属有着较为全面的观照,故笔者以此作为参考,探讨进入八音体系乐器的衡量标准。

从《泮宫礼乐疏》记述来看,其记载乐器包括:竹类乐器:凤箫、篴、横笛、篪四种;匏类乐器:笙、竽两种;土类乐器:埙;丝类乐器:琴、瑟;金类乐器:编钟;石类乐器:编磬;革类乐器:建鼓、搏拊;木类乐器:柷、敔,共计十五种乐器。如下表所示:

依上表观之,雅乐乐器显现共性:八音之属皆源起于华夏文明,为中原所特产。如:“庖犠氏窍竹为篪。⑩”相传庖犠氏以竹造篪,其声如婴儿啼哭之音。“黄帝挅金铸鼎……又命岐伯作铙角神钲……至有虞氏之乐间笙镛,夏后氏之器县锺铎,商颂之鞉鼓镛鼓……⑪”这些乐器的起源都无一不指向了早期华夏文化中部落、方国时期的领袖。学者项阳认为:乐器属中原自产,依材质分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类,“金石以动之,丝竹以行之”,钟磬奏骨干音,丝竹围绕骨干音现旋律丰富性变化,且与歌相融,为居多声形态的周代国家用乐典型存在⑫。这即已说明自周以来,国家吉礼用乐形态千年传承间乐用中原特产乐器的特定属性。而对于来源含混不清,产自异域者则并不能被纳入“华夏正声”的体系之内。

而以金石之器奏击骨干音,丝竹旋律呈现丰富性样态,则恰体现了乐器进入八音体系的第二个条件。井然,周代国家礼制用乐旋律并非以线性为主导,而是在旋律内部纵向呈现出织体叠合的丰富性样态,以显现多声的特性⑬。这就要求了乐器彼此之间相互融合,以达到“交响”的效果。李之藻认为:“乐出于虚,寓于实,丽于器,盈天地间之物。若坚、若脆、若劲、若韧、若实、若虚、若沉、若浮,皆得効,其响以成一器之用。故八音异器而同和。⑭”这即说,音乐作为一门空间的艺术,虽然没有具象形式的呈现(前者为虚),但亦得以用听觉所感知(后者为实),依托于乐器作为媒介而充满在天地之间。而可模仿坚、脆、劲、韧等声响效果,八音虽质地不同,却在一体演奏时达到众器相合的音声效果。反之,对于强调个性,音色难融群器者,并未能纳入这一体系之内。

此外,八音下属乐器具有一定的象征意。如:“八音以丝为君,丝以琴为君。琴……琴者,禁也。禁止其邪,以正人心。瑟者,闭也。所以惩忿窒慾正徳也。⑮”;“笛者,涤也。所以荡涤邪秽纳之于雅正也。⑯”;“以埙为徳音之音⑰。”虽然,无从考证的是这些乐器的象征意是出自八音诞生之前,还是后人根据八音乐器的特性而故意添置。但是这些具有优秀特质的象征意显然为八音乐器的存在提供了合理性。

另外,为满足所对应仪式的情感诉求;部落、方国时期长久以来约定俗成的用乐习惯、音声技艺形式的需要等客观原因,都为乐器合理进入八音体系而设立了门槛。于是:“金石以动之,丝竹以行之,匏以宣之,瓦以赞之,革木以节之。锺磬取其燥湿之不改,琴瑟取其繁简之不杂,埙篪取其温柔而不焦,箫管取其从容而不迫,籥篴取其同声而相合,笙竽取其同类而相和,革木无当于律吕,律吕不得则不节。故八物者备……⑱”取乐器之长,而备八音,众乐相合,自周始后世所认知八音理念因此形成。

三、“竹”与“骨”的反思

综上看,国家创制八音体系仍设有一定门槛,并非所有乐器皆可被纳入八音的范畴。然而,20世纪80年代出土于河南舞阳的贾湖骨笛,作为世界最古老的乐器,令人惊叹于八千年前的原始先民竟可精准的在骨笛上开孔以演奏完整的七声音阶。而作为同种的吹奏类乐器,八音之列却未能有“骨之属”的一席之地,引人深思。

王子初先生认为:制作这支骨笛的人确实经过了几番踌躇,反复度量,仔细计算,最后才完成了开孔制作。⑲由简至繁,由单声到多声,骨笛制作的工艺并非古人脑中的灵光一闪,而是经历漫长岁月的洗礼实践,这就意味着在骨笛之前或有竹笛的可能。其指出:竹质材料相较于骨质、金属等材质更易侵蚀,但并不代表骨笛之前无竹笛的可能。其二,贾湖时期气温适宜大量竹类植物的生长,并不能排除以竹制笛的可能。其三,骨笛精良工艺的背后必定形成了相对成熟的技术工艺,与骨类相比,竹类不仅更易获取,且更易校准音律。其次,从墓葬规格来看,骨笛持有者身份较高,多为萨满、祭祀等上层人士,骨笛更有可能是作为祭祀法器使用⑳。虽然学界当下暂无远古竹笛的出土,但并非不代表着其不存在,在骨笛之前仍有竹笛存在的可能。

依托于此理念之上,方可感知,虽然在贾湖遗址中挖掘出近40余支骨笛,但其在当时并非一种大众化的存在,而是部落中少数特权群体所拥有的法器。然而,距其又过了数千载的周时期,不仅是演奏技法由斜吹到竖吹的转变,制作工艺的进步,可以明确的是,周时国家上至王室下至大夫阶层皆有用乐的需求,国家礼制完备,礼与乐相须为用,作为乐队旋律的主要承担者,八音竹之属运用于多种类型仪式场合,截竹制笛应是时人普遍性的选择。

其次,与他种乐器相比较。如钟与磬,则都经历了较为漫长的发展过程。钟从土制到铜制,磬由天然到磨制,这些乐器的成熟不仅都逐渐由个体走向成编㉑,同时亦要求着乐匠有着较为高超成熟的制作工艺。项阳先生认为:周时国家各阶层对用乐皆有需求,这就要求各地须与国家乐律保持相通性。周代定位国家乐律,以钟为标准器定律高,首以雅乐为用、继而拓展到多种用乐形态,钟律为国家用律定基准㉒。

但是,周时不仅国家以乐悬作为社会地位的标识,更为重要的是,古人能以钟定律是需建立在成熟的制钟技艺前提之上。那么在乐悬形成以前,八音之中不易侵蚀,能够长久保存国家乐律的乐器,相对骨笛较为符合条件,这亦是古人“造乐先竹”的道理所在。随着金石重器工艺的成熟,国家乐律能够更为完好的长久保留,自然骨笛亦逐渐失去了其原本的重要地位,转而多由竹成为更普遍大众化的存在。

四、八音内涵的拓展

基于上文叙述,自周国以八音形式类目其初意源于统治者对国家用乐进行的系统化规范。八音众器所择类目是通过层级筛选过后,具有华夏血统与国家仪式固化相须为用的乐器类型,其所运用场合囊括了吉、嘉、军、宾、凶等礼制场合。然值得注意的是,周代乐悬制度四级所拥有,诸侯、大夫、士级阶层同样有用乐的需求,八音乐器并不限于王室所特有。社会的多级持有,使得八音在俗乐中的运用创造了可能。在《诗经》不乏描述,钟鼓琴瑟之乐运用于俗乐的场合:

“窈窕淑女、琴瑟友之。参差荇菜、左右芼之。窈窕淑女、锺鼓乐之。㉓”

“鼓锺将将、淮水汤汤。忧心且伤。淑人君子、怀允不忘。㉔”

从《诗经》词章中看,这些用乐多以个体情感的宣扬为主,多属以重审美、娱乐、情感体验为主导,运用于仪式场域之外的俗乐类型。这恰与国家设立八音的初意所略显背离,然而也正是基于周时期乐悬多级拥有的制度化存在使得八音体系由国家走向地方的下移夯实了基础,八音一词的内涵也随之发生转变。

八音体系化的形成并非周时期国家的一蹴而就,而是经历了部落、方国时期长久以来先民们的用乐习惯,在社会的发展中逐步确立的体系。由“八音”一词解构,许慎《说文解字》中载:“八,别也。象分别相背之形。凡八之属皆从八㉕。”八除表具体的数目外,其初意在甲骨文中“八”字形如龟背裂纹之象,有分别之意,又表数目之多,有虚数之意。从此看出“八音”的形成即与早期占卜、祭祀等文化应有着密切的关联。经过不断的实践与探索,国家仪式用乐继而形成固化为用的乐队组合形式,至周《周礼》的问世标志着国家礼制典章制度的建立,其中,八音乐器分类的创立不仅是先民对乐器制作工艺的探索实践,同时,亦是周时国家用乐制度确立的特征之一。周时,八音乐器广泛应用于四级阶层之间,地方用乐需求使得八音乐器分类所承载的用乐类型礼俗兼具,促使了八音乐器分类概念的向下普及。至秦谶讳期,在谶纬学的影响下,我们看到了儒士将八音与八卦、八风等联系。如《白虎通》中即有将八音乐器与八卦所相适配的记载:“《乐记》曰:埙,坎音也;管,艮音也;鼓,震音也;弦,离音也;钟,兑音也;柷、敔,乾音也。㉖”

随着各地文化交融,外族乐器不断输入于中原本土,至唐,八音内涵再次有所拓展。从狭义上来讲,八音乐器分类法,即以金、石、土、木、丝、革、匏、竹八种乐器材质作为划分依据对中原本土乐器的分类方法,而从广义上讲,八音乐器分类法并不局限于上述八种材质,八在此有虚数泛指多数之意。《新唐书》中记载:“十七年,骠国王雍羌遣弟悉利移、城主舒难陀献其国乐,至成都,韦皋复谱次其声,又图其舞容、乐器以献。凡工器二十有二,其音八:金、贝、丝、竹、匏、革、牙、角,大抵皆夷狄之器。㉗”唐代面对胡汉文化交融的局面,八音的内涵亦拓展出以贝、牙、角等骨类材质的乐器品类,八音因而同时应包含以乐器材质为分类方式的“多音”分类理念。

结语

自周公制礼作乐,国家雅俗观念未成,国家用乐以礼、俗为依据划分。在此条件下,《周礼》的问世,促使部分乐器进入国家礼制仪式为用,按材质为依据划分,形成“八音”。作为国家用乐体系化存在,八音乐器择取应经历过古人严格的筛选,以明人李之藻《泮宫礼乐疏》八音众器记载来看,八音乐器起源皆属华夏文化,具有有众器相合、象征意等特点,此外,满足仪式诉求及部落、方国时期长久以来约定俗成的用乐习惯等客观原因共同促使了八音理念的成形。同时,值得注意的是,满足上述条件的骨笛并未纳入八音之列,而是以竹“代替”,这与周时期以竹笛作为大众化乐器的使用及骨笛功用的转变有着密切的关联。周时,国家用乐的四级需求使得八音之乐运用于礼俗之间,略显背离早期国家设立初意,随着后世区域音乐文化的相互交融,外来乐器输入于中原本土,八音内涵有所拓展,亦强调以材质为划分依据的“多声”分类理念。

注释:

①③④⑤[东汉]郑玄:周礼·春官宗伯,四部丛刊初编本。

②图片来源:百度百科。

⑥项阳.周公制礼作乐与礼乐俗乐类分[J].中国音乐学,2013(1).

⑦项阳.雅乐观念的成熟与元典认知[J].音乐研究,2022(2).

⑧项阳.俗乐的双重定位:与礼乐对应/与雅乐对应[J].音乐研究,2013(4).

⑨项阳,江秀莲.明代雅乐及相关类型操缦曲谱等多声形态定位[J].中国音乐学,2023(4).

⑩⑩⑩⑥⑩⑩⑩[明]李之藻頖宫礼乐疏[M].文渊阁四库全书,上海古籍出版社,1987年.

⑩项阳.明清时期边地和民族区域的国家雅乐存在——国家用乐中原与边地相通性研究之一[J].音乐研究,2021(1).

⑧项阳.金石以动之丝竹以行之———中国早期多声音乐思维浅识[J].人民音乐,2015(12).

⑩⑩王子初.说有容易说无难——对舞阳出土骨笛的再认识[J].音乐研究,2014(2).

㉑项阳.山西商以前及商代特磬的调查与测音分析[J].考古,2000(11).

㉒项阳.由钟律而雅乐,国乐之“基因”意义[J].音乐研究,2019(2).

㉓[宋]朱熹:诗经集传·关雎,钦定四库全书本。

㉔[宋]朱熹:诗经集传·鼓钟,钦定四库全书本。

㉕[东汉]许慎:说文解字卷三,四部丛刊初编本。

㉖[东汉]班固:白虎通义卷二,关中丛书本。

㉗[宋]欧阳修:新唐书卷二十二~二十三上礼乐十二,钦定四库全书本。