挖色镇文化遗产保护与农文旅融合发展研究论文

2025-04-14 15:49:18 来源: 作者:xujingjing

摘要:挖色镇位于洱海东岸中部,三面环山,一面临海,是云南省大理市的一片“净土”,也是白族文化的重要发源地之一。在新时代背景下,挖色镇作为历史悠久、文化灿烂的古镇之一,肩负着加强文化遗产保护,促进乡村经济发展,推动乡村振兴落实的重要使命。文章基于挖色镇的农业、文化等发展现状,对挖色镇文化遗产保护与农文旅融合发展策略进行一系列分析与探究。

摘要:挖色镇位于洱海东岸中部,三面环山,一面临海,是云南省大理市的一片“净土”,也是白族文化的重要发源地之一。在新时代背景下,挖色镇作为历史悠久、文化灿烂的古镇之一,肩负着加强文化遗产保护,促进乡村经济发展,推动乡村振兴落实的重要使命。文章基于挖色镇的农业、文化等发展现状,对挖色镇文化遗产保护与农文旅融合发展策略进行一系列分析与探究。

关键词:挖色镇;文化遗产保护;农文旅融合

随着社会与经济的不断发展,越来越多的古村、古镇开始贯彻与落实“农文旅”融合发展理念,通过发挥农文旅优势,共享农文旅资源,实现了农业产业、文化产业与旅游产业的经济同步发展。在这种发展背景下,挖色镇理当认清局势,顺流而为,结合自身地域文化特色,立足农业、文化、旅游等产业发展现状,进一步探究文化遗产保护与农文旅融合发展的有效路径。

一、挖色镇农业发展现状

挖色镇农业采用“一年两熟”的复种方法进行耕作种植,总种植面积为17698亩,主要农作物为水稻、大蒜、蚕豆、烤烟以及其他水果、蔬菜、食用玫瑰(观赏花卉)等。近几年来,挖色镇各级领导部门坚持落实乡村振兴目标任务,不断推动产业扶贫发展进程,并围绕“大力培育新型农业经营主体,积极打造洱海绿色食品牌”这一主题,实际开展了以下重点工作—依托项目建设,推进“一村一品”,打造“挖色绿色香葱品牌”。

培育“壮大”农业产业,增强示范带动作用。如引入并推进这些农业产业及项目:大理洱海月农业开发有限公司的“玫瑰产业扶贫”项目;大理市林韵生物科技开发有限责任公司的中药材种植、生态林果种植等产业;大理冬盛农林发展有限公司的高山生态苹果产业等等。

接下来,挖色镇将继续加大支持力度,积极鼓励新型农业经营主体进一步发展休闲观光农业、乡村旅游产业等,一步步创建“三品一标”,打造出“洱海绿色食品牌”。

二、挖色镇主要文化遗产介绍及保护现状

(一)民间工艺美术

1.白族民居彩绘。白族民居彩绘绽放于挖色镇家家户户的建筑之上,绘制色彩以墨色、素色为主,以彩色为辅,多为冷色调,颇具“水墨丹青”的风格,其绘画题材也涉猎广泛,不同时代民族、历史文化中的故事、文字、山水、鸟兽、花卉、建筑等都涵盖其中,跃然其上[1]。目前,白族民居彩绘作为挖色镇最具代表性的民间文化,跟随时代变化而尝试不断融入新的时代元素,呈现出别样光彩。

2.对联及书法。挖色镇民间对联有节庆联、嫁娶联、行业联、藏头联、回文联等等多达十余种,新中国成立后,对联所涉及的内容增多,逐渐体现出当地全新的风土人情与经济状况;而挖色镇的书法则是起始于大理南诏国中期,一开始是对联书法,以楷书、草书、行书居多。慢慢的,各种照壁、戏台、寺庙等建筑设施以及名胜古迹上出现书法题字,直至今天,书法依旧是人们十分喜爱的文化艺术。

3.石雕。古代的挖色石雕主要分为四类:居民建筑和寺庙楼宇等石上雕图的建材、古墓石雕、石柱碑刻、独立的大件石雕(石雕菩萨像、石雕狮子等等),尽显挖色镇石雕工艺的精妙风采。新中国成立后,当地居民建筑开始广泛使用石塑。如今,挖色镇的光邑、大城两个村落建有两家石材工艺厂,个体户逐渐增至十余家,石雕文化得到了进一步的传承与发展。

(二)遗址遗物

文化遗址共有新石器时代、游牧狩猎部落、古村落、城池等等11处;碑刻文献共发掘出城池、水利以及寺字建设、名人望族碑记碑刻等等共100多通(种);历史上的寺庙古建筑共80多座,现存50多座,如唐代沙漠庙、元明清孔子庙、文庙、武庙等等;明清时建立的门楼,如将军、进士等门第,知名人士、庙宇寺院的大门等;明代小普陀寺、赤文岛、高兴圣母庙景区等名胜古迹。

三、挖色镇文化遗产保护与农文旅融合发展策略

(一)深挖民族文化内涵,合理保护开发

资源是产业发展的基本要素之一。从农业、文化、旅游等三类产业来说,挖色镇的农业产业主要依靠香葱、苹果、食用玫瑰等绿色作物生产与绿色食品制造;同时,挖色镇具有十分灿烂的民间文化资源,其内部文化产业,主要依靠白族民居彩绘、扎染、石雕、泥塑等资源的开发与利用;而旅游产业,则是依靠小普陀寺、孔子庙等建筑遗址,或火把节等特色民族节日吸引顾客,刺激消费。

在新时代的文化遗产保护与“农文旅”融合发展背景下,挖色镇需打通这三个产业的资源分享与融合路径,坚持在“保护开发”的基础上,以文化资源为中心,充分挖掘民族文化的故事与内涵,并结合农业产业,赋予旅游产业新能,以此提高“农文旅”的融合度,切实促进挖色镇经济与文化的进一步发展。

针对挖色镇最具有代表性的民间文化—白族民居彩绘(如图“挖色镇大门彩绘”)来说,融入旅游产业的文化资源,本身便以独特的“民族特色”流行于市场,想要合理保护与开发白族民居彩绘资源,挖色镇需时刻注意,无论是在居民建筑彩绘上,还是由此衍生出来的工艺制作品上(如彩绘风的图画、装饰摆件等),都不能够脱离彩绘本身的灵魂——其内在文化内涵,多彩的纹理与画面需有所根据,有所体现,而不能是多种色彩与元素的无意义堆积。同时,民居彩绘也应结合当下的大众审美潮流,积极探索新时代的标志性元素,将传统彩绘与现代元素进行巧妙融合,注重细节打造,质量提升,在体现传统民间文化魅力的同时,展现出时代新风采。

(二)建立特色文化品牌,提高文化效能

在“农文旅”融合发展背景下,同质化的品牌很容易被人们遗忘,被社会淘汰,而徒有外表、缺少内涵的品牌,也难以支撑企业长期立足于复杂多变的现代社会。由此可见,只有兼具内外优势的特色品牌,才能够为企业经济发展提供长期效能,促进企业的健康发展[2]。

挖色镇的种种民间艺术文化独具特色,各有风采,既能够成为展现当地人民精神文明、继承与弘扬当地传统的形象载体,又能够成为挖色镇农业、文化、旅游产业的一种特色文化品牌,通过传承旧风采,展现新风格,将文化风采转换为实际收益,进一步发挥出优秀文化的经济性价值,实现文化效能的提升,推动“农文旅”融合产业经济的进一步发展。挖色镇想要打造出名声响亮的特色文化品牌,需全面考虑品牌主题创意、材质包装、形象代言等等多方面因素,严格规范与管控产品在设计、生产、包装、销售等等各个环节的实际操作,确保产品质量,维护挖色镇整体“农文旅”融合产业下所诞生的产品品牌形象。

针对当地“绿色食品牌”的农业发展目标,挖色镇可以通过全面整合与分析当地文化资源与农产品资源,找出两者之间的契合点,从农产品包装设计以及品牌形象设计入手,将独具特色的民间文化艺术与包装设计、品牌设计相融合,实现相互促进与发展。例如,挖色镇可以将书法、彩绘艺术呈现在农产品的包装设计与品牌设计上,将当地书法、彩绘艺术文化内涵与农产品品牌的人文内涵相连接,让简单的农产品更具文化与艺术价值,成功蜕变为“农文旅”融合产品,加深顾客印象,推动当地农业、文化、旅游经济的整体提升与发展。

(三)健全人才培养机制,完备发展力量

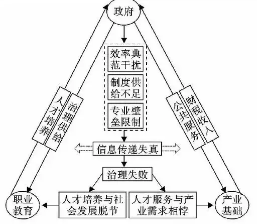

挖色镇拥有众多独具特色的民间工艺美术,白族的扎染、刺绣、民居彩绘等等,都是深受人们喜爱的传统工艺。这些传统的民间工艺美术,往往有着复杂的操作流程与严格的制作标准,并非轻易便能完成。工艺制作者必须坚持稳扎稳打,通过不断地熟悉工艺、锤炼技术、精进细节,最终成长为足够优秀的民间手艺人,才能够真正呈现出传统民间工艺的精美绝伦。除此之外,挖色镇所拥有的各类文化遗址、庙宇寺院、名胜古迹等等,遗物,因建筑风格独特,需要专业的人士进行日常维修维护;而有关观光农业、乡村旅游的下一步农业发展目标,“农文旅”的融合发展需求等等,同时充分说明,“人才”,是有效保护文化遗产,促进农文旅融合发展最为关键的力量支撑。

由此可见,挖色镇必须认清“人才”的重要价值,从产业融合角度出发,结合“引进”与“培养”的多重举措,健全人才培养机制,一步步打造出更多的复合型人才,为文化传承、经济发展不断点燃新生之火。

一方面,挖色镇需立足产业融合发展规律,调整“人才引进”计划,设置科学完善的引进标准与准入门槛。基于农业、文化、旅游产业的特性,挖色镇可以将当地农村从事种植的农民、民间文化资源持有者、旅游产业经营者等等人才纳入团队,同时引进优秀的高层管理人才与技术人才,优化人才团队组成。

另一方面,挖色镇需立足文化传承与经济发展目标,构建相应的社会化培训体系。总的来说,挖色镇需紧紧围绕农业、文化、旅游等产业的融合发展现状,理论与实际相结合,确保培训内容适应“农文旅”背景下的复合型人才需求不仅如此,挖色镇还积极与高校教授探讨经验,严格按照产业融合的特性制定特色理论、实践培训课程,针对不同专业人才制定不同的技能提升计划与专业发展策略。

(四)加强数字技术应用,提供智能服务

为更好保护、开发与利用各种文化遗产等特色文化资源,发挥农业、文化、旅游的融合产业优势,推动当地整体经济的进一步发展,挖色镇需紧跟时代发展潮流,巧借科技手段,将大数据、互联网、人工智能等等数字技术引入现代化“农文旅”融合产业发展实践中,促使当地旅游产业向着智能化、数字化进一步发展,为当今旅客提供更高服务、更好体验,满足他们的多样化高需求[3]。

具体来讲,挖色镇可根据当地的农业、文化、旅游等多产业资源,采用文化主题乐园、VR虚拟引领、数字艺术展览等等多种创新手段,积极开创更多的“农文旅”智能化业态,丰富“农文旅”融合表现形式,加强旅客真实体验感,拓展旅客互动交流途径,以多产业合力实现产业之间的增值互补,推动当地实体产业经济的全面发展。

在挖色镇,相连伫立的现代桥梁,处处遍布的绿色稻田,两者巧妙相融,高低相应,形成了“桥”见稻田的独特景观。在“农文旅”融合发展背景下,挖色镇可以让旅客在AR、VR技术的引领下,近距离观看桥梁与稻田的融合美景,并突破时空限制,深入见证桥梁建设与稻田耕种的具体发展历程,加深观景体验。不仅如此,挖色镇还可以通过构建智慧旅游平台,为旅客先进的旅游一站式服务,从旅游攻略、资料查询、产品购买到服务反馈,形成“农文旅”相融的体验闭环,进一步打动顾客,刺激消费,促进当地经济的发展。

(五)细化产业融合路径,打造全新产品

产品是产业发展的最终成果。在当今“农文旅”融合发展背景下,挖色镇需从产品形态、产品类型等方面做出全新改变,以文化产业价值链促进“农文旅”融合产业链的形成与发展,进一步细化产业融合路径,打造出全新的融合式产品,促进当地经济、文化的全面发展[4]。

1.重构文化元素,创新融合式产品形态

想要真正开发文化产业潜力,挖色镇需要借助农业、旅游产业的整合力量,对当地的特色文化元素进行重构,进一步创新当前的文化产业形态,构建出农业、文化、旅游相融合的多元融合式产品形态,推动当地民族文化的进一步传承与弘扬,促进“农文旅”融合经济的进一步提升与发展。

从挖色镇当前的文化资源经济利用程度来看,白族的特色建筑、服饰、饮食工艺品等文化元素,或多或少得到了一定的产业化发展,但相关的民风民俗、节庆活动等,仍旧需要得到开发和利用。因此,挖色镇需从风俗节日出发,进一步寻求该种文化资源与农业、旅游产业的融合路径。如白族著名的火把节这一民族节日,便是白族人民预祝六畜兴旺、五谷丰登的共同祭祀节日。这一节日需要人们制作火把、竖起火把、点燃火把,进行歌舞庆祝。挖色镇可根据这一活动,合理规避祭祀禁忌,开发出观礼、合唱等体验活动。

2.重置产业链接,创新融合式产品服务

文化产业与其他产业的显著不同点,便是它以“价值链”为准,主要依靠文化本身价值到实体经济价值的转化,实现产业经济的发展。因此,在“农文旅”产业融合发展背景下,挖色镇需充分发挥文化产业价值链作用,重置产业融合价值链,以此为基础,打造出全新的融合式旅游产品与服务。

例如,针对挖色镇的白族民居建筑、遗址遗物来说,它们见证了挖色镇长久的历史演变、多彩的文化迭代,是当今人们探究历史、解读文化的重要载体,同时在学术领域产出了不少的瞩目成果。因此,挖色镇可以充分挖掘这些文化资源的学术研究价值,与艺术类高校合作建立“文化研究”“艺术实践”基地,进一步拓展民族文化研究路径,满足旅客深度旅游需求。同时,针对当前诸多新型实体农业种植基地、新型农产品生产区等,挖色镇也可开创“农业观光旅游”项目,打造挖色镇旅游“新名片”,促进“农文旅”的进一步融合发展。

四、总结

综上所述,文化遗产是我国中华传统文化的智慧结晶与精神载体,保护文化遗产不仅是继承与发展优秀传统文化的重要前提和基础保障,也是进一步促进文化艺术转变为经济资源的有效举措。在新时代“农文旅”融合发展背景下,挖色镇需紧抓时代机遇与挑战,认清自身农业、文化、旅游发展现状,以文化为重点,以农业为依托,积极通过深挖民间文化内涵、建立特色文化品牌,健全人才培养机制、加强数字技术应用、细化产业融合路径等等手段,合理保护与开发当地文化资源,提高文化效能,加强文化与农业、旅游业的强力链接,发挥出产业融合优势,进一步促进当地经济与文化发展。

[1]姜岩.推动新时代农文旅深度融合发展的对策研究[J].农业经济,2023(10):142-144.

[2]武媛,刘雅芬.文旅融合背景下非物质文化遗产保护与开发研究[J].旅游纵览,2023(2):106-108.

[3]李旭.文化遗产与旅游开发融合创新思考[J].合作经济与科技,2024(2):38-40.

[4]那宇婷,邹雨橙,王婷,等.大理白族民居建筑文化保护现状与数字化路径研究[J].文化创新比较研究,2023,7(13):77-81.