戏剧导演艺术中的主体意识研究论文

2025-03-22 15:09:35 来源: 作者:xuling

摘要: 戏剧导演艺术是一种将文学剧本转化为舞台演出且涉及演员、舞台、灯光、音乐、服装等各个方面的综合艺术,强调通过演员的表演和导演的创造力呈现出一种和谐、统一、风格完整的舞台形象。

戏剧导演艺术是一种将文学剧本转化为舞台演出且涉及演员、舞台、灯光、音乐、服装等各个方面的综合艺术,强调通过演员的表演和导演的创造力呈现出一种和谐、统一、风格完整的舞台形象。在戏剧艺术的创作与呈现中,导演不仅是舞台的调度者,还是作品灵魂的塑造者,他们通过视觉、听觉等多种途径塑造角色,诠释剧本,传达作品的主题与情感。主体意识是导演创作的灵魂,贯穿整个剧作过程,影响着观众的观剧体验和对戏剧深层含义的理解。因此,在戏剧导演艺术中,导演应增强并学会运用主体意识,通过独特的视角解读和重构戏剧世界,将剧本转化为灵动的舞台语言。

一、主体意识解析

主体意识是指个体在特定环境中对自身的积极定位和角色认知。在戏剧创作中,导演需具备一定的审美和判断能力,能运用这些能力将演员的特点与剧情相结合,以达到最佳的戏剧效果。因此,在戏剧导演艺术中,主体意识主要是指导演对自身的定位和责任的认知,包括对剧本的解读、对剧本中各个角色的理解和对整个戏剧创作过程的把握等,具体体现为以下几个方面。

第一,导演的主体意识体现在对剧本的深度解读和个性化诠释上。每个导演都有自己的视角和审美。在解读剧本时,导演不仅要忠于原著,还要在感知和领悟原著主题、角色人物的过程中融入自我理解,使每部作品都融入其鲜明的个人风格,使观众在欣赏的过程中感受到导演的主观情感与思想。

第二,导演的主体意识体现在对演员的引导上。导演作为戏剧创作的核心人物,其主体意识最为直接的体现莫过于对演员的引导。换言之,导演的主体意识不仅体现在对剧本的解读上,还在于他们如何通过指导演员通过表演将自己的艺术理念和故事愿景传递出来。与此同时,导演要通过与演员的互动调整剧本的节奏,把握故事的走向,既要确保演员的表演符合角色设定,也要确保整个故事的连贯性和一致性,而这均需要导演拥有强烈的主体意识。

第三,导演的主体意识体现在舞台设计、灯光音效等视觉艺术元素的运用上。舞台设计是导演艺术思维的具象化呈现,其通过精心设计舞台布局,构建故事发生的空间环境,赋予角色生活的真实感。灯光和音效是导演的隐形画笔,能够强化或者弱化特定的情感氛围,引导观众的情绪走向。例如,柔和的灯光可以营造温馨的氛围,激烈的音效则能激起观众的恐惧或期待。通过巧妙地运用灯光和音效,导演能为观众创造出一个立体且生动的戏剧世界。

第四,导演的主体意识体现在剧场的整体构建上。在排练阶段,导演的主体意识主要体现在对剧本的理解、对角色的塑造、对剧情的布局等方面。导演的每一个眼神、手势,甚至一个字的发音,都是其理念的直接传达。演员在导演细致入微的指导下,能够将剧本转化为鲜活的生命力,让每一个角色都展现出导演心中的形象。在公演阶段,导演的主体意识更是决定性的力量。通过对剧场灯光、音效、布景的选择以及演员与观众的互动设计,导演能够营造出理想的剧场氛围。在这整个过程中,导演需要协调舞台设计、服装造型、音乐编配等各团队,在各方力量的协同下构筑起一个完整的戏剧世界。

二、戏剧导演艺术中的主体意识分析

(一)民族意识

导演的主体意识在很大程度上决定了作品的主题方向、艺术价值以及影响力。在戏剧创作过程中,导演应增强融入民族元素的意识,通过戏剧这一独特的艺术载体,更生动、更形象地展示中华优秀传统文化及民族精神,在扩大中华优秀传统文化的全球影响力的同时,增强国民的文化自信,提升民族凝聚力。然而,在现实中,部分导演在戏剧创作过程中过于侧重于对个人情感的描绘,忽视了对中华优秀传统文化的深度挖掘。究其原因,在于导演个人文化素养不足,未对博大精深的中华文化形成深入理解和独特认知,因而无法将其巧妙合理地融入戏剧之中。因此,戏剧导演亟须提升自我审视能力,以更高的视角去选取剧本的主题和素材,从而打造能够传承民族文化和民族精神的戏剧。

第一,在戏剧创作过程中,导演要在尊重本土文化的基础上深度挖掘其精髓,并将其融入剧情中,使创作出来的戏剧作品既具有鲜明的本土特色,又蕴含丰富的人文内涵。例如,京剧导演在开始创作时,要深入研究京剧的传统剧目和表演形式,通过精妙的调度和独特的视觉设计,将民族乐器、服装、脸谱等元素融入舞台,提高戏剧表现力,增强人们对京剧等戏剧文化的理解与认同。这样既能使中华优秀传统文化的独特魅力得到充分展示,推动中华优秀传统文化的传承与弘扬,又能使观众在欣赏戏剧的同时感受到浓厚的中国文化气息。

第二,在戏剧创作过程中,导演要注重民族精神的传递,深刻认识到戏剧不仅是一种娱乐观众的艺术形式,还是传递民族精神、价值观和道德观念的载体,使自身执导的戏剧艺术充分展现中华民族的传统美德以及民族精神。例如,在导演现代戏剧时,导演可以着重表现与社会主义核心价值观相契合的无私奉献、爱国爱民等精神,并通过舞台艺术传递给观众。因此,在新时代背景下,导演只有具备强烈的民族意识,才能创作出具有深刻内涵和表现力的戏剧作品,为观众呈现丰富多彩的民族文化,激发民众的民族自豪感,推动社会进步。

(二)现实意识

在戏剧创作过程中,导演应具有现实意识。所谓的现实意识是指导演在创作过程中对现实世界的敏锐洞察,对生活细节的精准把握,以及对社会、人性、历史等方面的深度剖析。导演只有具有现实意识,对当下社会的状况进行观察和分析,并且深入了解人们的生活状态、价值观念和心理需求,才能创作出贴合现实、触动人心的戏剧作品,从而引起观众的情感共鸣。因此,导演在戏剧创作过程中,应当积极培养和实践现实主义的理念,使作品真实反映现实生活,从而触动人心,启发观者思考。

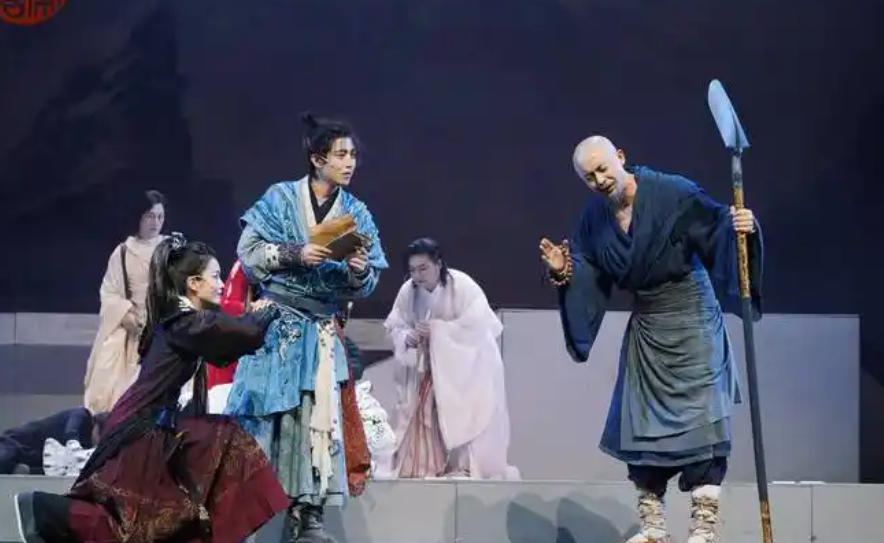

第一,现实主义强调贴近生活,直面社会现实。导演在研读剧本和执导拍摄时,应成为生活的观察者,捕捉普罗大众的生活片段及日常点滴,感受街头巷尾的市井烟火气,并基于此对角色和情节进行完善。按照此方式创作出来的作品,无论是小人物的挣扎,还是对社会现象的揭示与剖析,都能够将其刻画得入木三分,带给观众强烈的触动,同时拉近他们与作品的距离,引发他们对生活和社会的深入思考。以中国现代剧作家曹禺的代表作《雷雨》为例,这部作品通过对周、鲁两家人物命运的刻画,深刻反映了20世纪初中国社会的复杂性和矛盾性。剧中不仅展示了当时社会上层的腐朽与堕落,也反映了底层人民的苦难与抗争。导演在排演《雷雨》时,应深入挖掘剧本背后的社会背景,准确把握那个时代的政治、经济、文化现状,从而更真实地再现那个时代的社会风貌。同时,导演还应引导演员深入体会人物的心理活动,感受他们的喜怒哀乐,从而更准确地演绎出人物的性格特点。

第二,现实主义强调真实性与深度。在戏剧创作中,导演应避免过度的虚构和戏剧化,而应力求保持人物性格的真实性和复杂性,让他们的行为和情感折射出真实的人性光辉。具体来讲,导演在执导戏剧的过程中,不仅要精确描绘现实生活中的场景,尽可能还原人们日常生活的琐碎与平凡,还需要注重对人物性格的深度塑造,使人物角色的行为和情感不再是为了推动剧情,而是源于内心的冲动和选择,使人物形象更为立体、更加贴合现实,让观众感受到社会生活百态以及人性的复杂。如今,一些导演为了迎合观众的审美需求,往往会塑造出与时代背景、家世身份相脱离的角色。例如,在排演一部以宋朝为背景的戏剧作品时,其主要人物本应体现当时社会的文化风貌、思想观念及其所处环境下的生活方式。但在实际制作中,有的导演为了吸引更多现代观众的兴趣,会强行赋予角色现代人的性格特征,如对自由恋爱的追求、对个人权利的高度敏感等。这种做法虽能让现代观众产生共鸣,但却严重破坏了故事的真实性与完整性,容易导致观众对作品失去信任。此外,这种做法还可能引发观众对历史的误解。因此,在戏剧创作中,导演要注意剧情、人物等与时代背景相契合,通过塑造符合现实的人物形象创作出贴近观众且具有感染力和思考价值的作品。

(三)人性美意识

人性美意识是一种对人类本质、情感和道德的深刻理解和表现,强调关注人的内在世界,探索人性的复杂性和多样性,以展现人类精神的美和善。在戏剧作品中,人性美意识主要体现为对人物性格、情感和行为真实、细腻的描绘,对人物命运的关注和对人性的思考上。为了能够使戏剧作品发挥传递正确价值观念、引领正确审美的重要作用,导演在戏剧创作过程中应树立并增强人性美意识,通过对人物性格的多元刻画、对人物情感的细腻表现、对人物行为的深刻展示以及对人物命运的关注和对人性的思考,来突出人性美,彰显人物的尊严、价值以及人性光辉。

第一,戏剧导演需意识到人性之美是多维且复杂的。因此,在人物性格的塑造上,导演应力求多元与真实。例如,《茶馆》中老舍先生笔下的人物群像,从掌柜王利发到常四爷,再到秦仲义,每个人物都有其独特的性格和命运走向,展现了封建社会各阶层人民的生存状态和精神面貌。导演在执导戏剧作品时,不能陷入“非黑即白”的思维困局之中,而应发觉并敢于展示人的多面性,以映射出不同时代下人们独特而丰富的人性特征。

第二,戏剧导演要注重对情感的细腻刻画。情感是人性美的另一个重要方面,导演在执导戏剧作品时,要在契合主题的基础上,善于捕捉人物在特定情境下的情感变化,并引导演员通过肢体、口头语言等多种形式,细腻地表现出爱情的甜蜜、亲情的温暖、友情的珍贵,抑或是仇恨、嫉妒、痛苦等复杂情感。这样不仅能让观众深切感受到剧中人物的喜怒哀乐,还能体会到人物身上的美与善。

(四)创新意识

在戏剧导演的艺术创作过程中,创新意识占据着至关重要的地位。它是导演主观能动性的一种体现,也是赋予作品独特性和生命力的核心要素。创新意识不仅是对传统戏剧形式和叙事手法的突破,还是一个导演自我表达、对社会现实深度洞察以及对未来可能性的探索。

第一,创新意识要求导演跳出固有的框架,敢于挑战既有规则和观念。在戏剧创作中,导演不能轻易地满足于剧本的简单再现,而是要结合个人生活体验,选取独特的视角或者题材,在角色塑造、舞台设计、表演技巧等方面进行解读和创新,以更好地诠释剧本的主题,挖掘人物角色的内心世界,使观众对戏剧作品有更深入的理解和感悟。

第二,创新意识是导演对艺术自由的追求。在戏剧舞台上,导演除了是导演,还是编剧、设计师、演员的灵魂导师。导演应通过创新思维,将剧本转化为生动的艺术作品,让观众在观看中感受到新的审美体验。例如,导演应打破传统创作思维的束缚,将多媒体、虚拟现实等现代手段融入戏剧表演中,丰富戏剧作品的表演形式,提升戏剧的表现力,带给观众前所未有的观演体验。此外,导演可以将戏剧与舞蹈、音乐、影视等其他艺术形式结合,拓展戏剧的表现空间,通过不同艺术形式揭示生活的真实,挖掘人性的深度,传递积极的社会价值观,推动社会进步。

综上所述,在戏剧艺术中,导演的主体意识犹如一座桥梁,连接着剧本、演员和观众。它赋予了作品独特的生命力,使每个戏剧表演都成为一次独一无二的艺术实践。导演在戏剧艺术创作与呈现过程中,要随着时代的发展和观众的需求不断调整个人主体意识,在保持个人独特风格的同时,以开放的心态不断吸收新的艺术元素和思想,从而创作出更多与时俱进的戏剧作品,进一步丰富观众的观赏体验。