大单元视域下扬州清曲走进校园实践初探——以教唱歌曲《声声慢》为例论文

2025-01-24 11:40:13 来源: 作者:liziwei

摘要:在当前文化多元化与快餐文化盛行的背景下,扬州清曲这一以扬州方言为载体的地方曲艺非遗文化面临传承危机。为应对这一挑战,本文致力于探索扬州清曲在校园中的创新传承路径。通过引入大单元教学模式,并以扬州清曲的演唱技巧教授流行歌曲《声声慢》为切入点,构建深度学习的课堂环境。此举旨在让学生亲身感受扬州清曲的独特魅力,培育他们对地方曲艺的热爱与传承意识,从而推动非遗文化的弘扬与民族声音的传承。

摘要:在当前文化多元化与快餐文化盛行的背景下,扬州清曲这一以扬州方言为载体的地方曲艺非遗文化面临传承危机。为应对这一挑战,本文致力于探索扬州清曲在校园中的创新传承路径。通过引入大单元教学模式,并以扬州清曲的演唱技巧教授流行歌曲《声声慢》为切入点,构建深度学习的课堂环境。此举旨在让学生亲身感受扬州清曲的独特魅力,培育他们对地方曲艺的热爱与传承意识,从而推动非遗文化的弘扬与民族声音的传承。

关键词:扬州清曲;校园传承;大单元教学;《声声慢》——以教唱歌曲《声声慢》为例

扬州清曲,这一源自扬州地区、富有独特魅力的曲艺形式,以其深厚的历史底蕴和艺术价值,被誉为文化瑰宝。“早在2006年,扬州清曲就被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,相关部门也早已成立“扬州清曲传承发展研究会”,着手采取诸多措施对清曲进行保护,如开展扬州清曲进校园活动、开设扬州清曲展示馆等。”然而,在现代社会的快速发展中,传统文化的传承面临诸多挑战,尤其是在年轻一代中的认知度和接受度逐渐减弱。

校园作为文化传承与创新的摇篮,承载着培养未来文化继承者的重任。因此,将扬州清曲融入校园教育,不仅是对非物质文化遗产的有效传承,更是对青少年文化认同感和审美素养的培养。本文旨在探讨大单元教学模式下,“指向核心素养的教学,超越零散的知识、技能,要求教师整体把握教学内容,将教学内容有机整合起来,促进学生对知识进行整体联系和建构,并形成深层次联结,实现从知识、技能的掌握到意义建构的发展,提升综合解决问题的能力。”如何将扬州清曲与校园教育相结合,并通过教授流行歌曲《声声慢》的方式,让学生在实践中感受扬州清曲的艺术魅力,从而激发他们对地方曲艺的热爱与传承意识。

通过本文的研究,笔者期望为扬州清曲在校园中的传承与发展提供新的思路和方法,为非遗文化的传承注入新的活力,同时也为校园艺术教育的创新与发展贡献力量。

一、大单元视域下的扬州清曲教学设计

借鉴扬州清曲传统曲目的创新演绎方式,并巧妙地融入现代风格,笔者选定了一首广受欢迎的流行歌曲——《声声慢》。这首歌由才华横溢的刘洋作曲,崔开潮作词,因其独特的旋律和深情的歌词而备受瞩目。近年来,这首歌的热度持续上升,不仅推出了粤语版、吴语版,还有戏曲版等多个版本的范唱,每一种版本都独具特色,深受大众喜爱。

《声声慢》的旋律和歌词深深打动了笔者,这促使笔者思考:是否可以用扬州方言来演唱这首歌,同时结合扬州清曲的演唱方式,为这首流行歌曲注入传统艺术的韵味呢?这个想法既富有挑战性,又充满了创意,让人充满期待。

为了将这个想法付诸实践,并将其融入音乐教学中,笔者紧密结合八年级下册第四单元《曲坛音韵》的内容,精心设计了一个大单元教学方案,命名为《曲坛清韵》。在这个教学方案中,《运河畔清曲伴》作为第二课时,成为整个教学方案的核心环节。在这一课时中,笔者将教授学生如何运用扬州清曲的演唱方式来演绎《声声慢》,让学生在欣赏和学习中感受扬州清曲与流行音乐的完美融合。

《运河畔清曲伴》教学方案

(一)教学目标

1、审美感知:让学生了解扬州清曲的唱腔及表演形式,提高学生对传统艺术形式的审美感知能力。

2、文化理解:通过学习,让学生喜爱扬州清曲,培养对传统文化的热爱和尊重,激发进一步了解和学习的愿望。

3、艺术表现:能用扬州方言柔美地演唱《声声慢》,同时能在情境中自主编创动作或创编歌词、节奏、旋律等,展示学生的艺术创造力和表现力。

4、传承意识:通过模拟“我是清曲传承人(推荐人)”的课堂任务单,培养学生的传承意识和责任感,让他们成为扬州清曲传承的积极参与者。

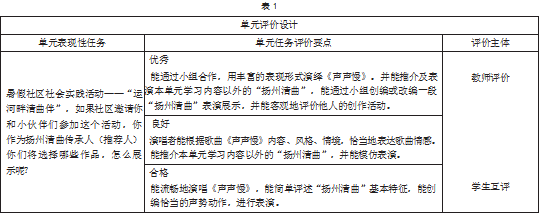

(二)教学评价

在整个《曲坛清韵》单元的教学过程中,笔者设计了单元评价表,将评价标准分为优秀、良好、合格三个等级。评价内容包括对扬州清曲唱腔及表演形式的掌握程度、对《声声慢》歌曲的演唱表现、自主编创动作或歌词等的创意程度以及参与模拟传承任务的积极性等。通过这一评价方式,旨在全面评估学生的学习成果和表现,同时也为教学提供反馈和改进的依据。

通过这一案例的实施,我们期望能够在校园中推广扬州清曲这一传统艺术形式,让更多的青少年学生了解和喜爱扬州清曲,成为其传承和发展的新生力量。同时,也希望通过这种创新的教学方式,为传统艺术的传承与发展探索新的路径和可能性。

二、扬州清曲与《声声慢》融合教学实践

为了更好地推进扬州清曲与《声声慢》的融合教学实践,笔者在课前对两个班级进行了问卷调查,以了解学生的扬州方言掌握情况、对扬州地方曲艺的认知以及对扬州清曲的兴趣等。

(一)问卷设计与实施

问卷共包含四个问题,旨在全面了解学生对扬州方言、地方曲艺以及扬州清曲的了解程度和兴趣。这四个问题分别是:1.你会讲扬州话吗?2.你知道扬州地方曲艺吗?能说出一、两首代表作品吗?3.你听过扬州清曲吗?知道曲名吗?4.你愿意学扬州清曲吗?

(二)调查结果分析

1、扬州方言掌握情况:在抽查的95名学生中,有50%的学生填写会讲扬州话。然而,根据课堂实际观察,真正在家中说扬州话的孩子不到20%。另外,有25%的学生表示会一点点扬州话,而25%的学生则表示完全不会。这显示出学生虽然能听懂扬州方言,但真正会说、能说的学生比例并不高。

2、对扬州地方曲艺的认知:由于初中生对曲艺和戏曲的概念不够明确,因此有64%的学生表示不知道地方曲艺。另外,有31%的学生将曲艺与其他艺术种类混淆,例如将民歌《茉莉花》《杨柳青》和扬剧《鸿雁传书》等当作曲艺。这显示出学生对扬州地方曲艺的认知度较低,需要加强相关教育。

3、对扬州清曲的了解与兴趣:在“你是否听过扬州清曲并知道曲名”的问题中,学生的回答并不理想。这显示出学生对扬州清曲的了解程度较低。然而,在“你是否愿意学习扬州清曲”的问题中,有32%的学生表示愿意学习,这显示出学生对传统曲艺的兴趣和期待。

(三)随堂教学背景与策略

考虑到两个班级学生在扬州方言掌握和歌唱积极性上的差异,笔者精心设计了教学方案。针对扬州话不熟练的学生,探索了如何在不依赖方言的前提下教唱扬州清曲。同时,为了保持歌曲的完整性并融入扬州清曲的韵味,尝试了不同的教学方法。

教学过程与探索

片段(1):传统双基教学法与方言挑战

传统的双基教学法注重曲调和歌词的逐步融合,先通过熟悉曲调、唱熟谱子打下基础,再引导孩子们跟着老师用扬州话朗读歌词。这种方法在一定程度上确保了歌曲的完整性,使学生能够较为顺利地完成整首歌曲的演唱。然而,扬州清曲的韵味却难以在短时间内得到充分体现,因为朗读和演唱在技巧和表达上存在着显著的差异。

我们以《声声慢》的第一段歌词为例进行了尝试,如“青砖伴瓦漆”中的“砖”字不卷舌,发音为“zuan”,“伴”字则读作“buo”,而“漆”字的发音短促有力,保留了入声韵的特点。此外,“白”字在扬州话中发音为“bo”第一声,同样体现了入声收韵尾的特色。而扬州话中的“r”“n”“l”不分以及前鼻音和后鼻音不分的特点,也在歌词中得到了充分地体现,如“在哪里”读作“在哪块”,“冷冷清清”读作“lenlenqinqin”等。

对于已经熟悉扬州话的孩子来说,这些发音规则可能只需要稍作提点即可掌握。然而,对于大部分孩子来说,要用正宗的扬州话完整地说出这些歌词已经是一项挑战,更不用说还要唱出清曲的韵味了。“传统清曲艺人多为男性,当表演女性人物唱段时则用假声来模仿女性的嗓音,这样的唱法被称为“窄口”,对应的另一种唱法“宽口”则用来表演男性人物唱段。”因此,在教学过程中,我们需要根据学生的实际情况灵活调整教学策略和标准。

针对本节课的内容完成标准,笔者也进行了适当的调整,以便为第三课时的单元表现性任务做好充分的准备。

片段(2):现代教学方式与传统口传心授的结合

曲艺界往往将传统的注重口传身授的教学方法奉为“圭臬”。这种方式需要老一辈艺术家一句一句地教授徒弟,确保唱腔和旋律的准确无误。由于没有专业曲谱,徒弟必须依靠师父的口传和示范来学习,过程既严格又繁琐。每一个音符、每一个腔调都需要经过师父的精心雕琢和打磨,以确保徒弟能够准确地掌握扬州清曲的精髓。

然而,这种传统的教唱方式也限制了扬州清曲的广泛传播。高难度的曲目和复杂的腔调使得学习过程异常艰难,只有少数人能够真正掌握这门艺术。为了克服这些困难,我们采用了现代音乐学习的方法,先通过曲谱掌握准确的音高和节奏,然后再加入歌词和扬州话的韵味。

在口口相传的基础上,我们利用钢琴的固定音高来辅助演唱,使学习过程更加高效和显著。通过对比实验发现,采用分句教唱的班级在声音和扬州话的标准程度上都优于整首演唱的班级。这种结合传统与现代的学习方式不仅保留了扬州清曲的独特韵味,还为其注入了新的活力,使其更易于传承和发扬。

片段(3):沉浸式自主学习与社区实践模拟

第三课时的模拟展示中,学生们以“清曲传承人”的身份,准备为暑假社区实践活动进行预演。这一环节融合了沉浸式自主学习与小组合作,旨在将课堂主导权交给学生,让他们通过自主探索和团队协作来深化对扬州清曲的理解。

尽管初衷是美好的,但实施过程中的挑战也不容忽视。理想中的学生积极参与、自主学习的场景并未完全实现。现实中,往往是少数“学霸”学生提前做了准备,而大部分学生则更倾向于依赖教师的引导和小组长的带领。

在《声声慢》的学唱环节,效果尤为明显。尽管学生们大多能顺利哼唱出旋律,但一旦要求使用扬州话进行演唱,难度便显著提升。这反映出学生们在方言学习方面的薄弱,以及对扬州清曲独特韵味把握的不足。

值得欣慰的是,在关于扬州清曲的知识了解方面,学生们展现出了出乎意料的热情与深度。他们通过自主学习和小组讨论,挖掘出了许多课堂上未曾涉及的内容,这在一定程度上弥补了演唱方面的不足。这也证明了,只要给予适当的引导和支持,学生的自主学习能力和探索精神是可以被激发的。

回顾此次教学实践,虽然未能完全达到预期效果,但也为我们提供了宝贵的经验教训。未来的教学中,或许需要更加注重学生的个体差异,设计更多层次化的学习任务,以满足不同学生的学习需求。同时,也应加大对扬州方言的教学力度,帮助学生更好地掌握扬州清曲的独特韵味。

三、教学结论与展望

《声声慢》作为《曲坛清韵》大单元教学的第二课时曲目,其教学目标独特且深远。通过扬州清曲的旋律演绎流行歌曲的歌词,这一创新尝试成功地培养了学生对传统清曲的认知、理解与热爱。这种跨界的教学方式不仅丰富了学生的音乐体验,也为传统清曲注入了新的活力。

在教学过程中,流行音乐与扬州清曲的结合展现出了独特的魅力。流行音乐的灵活多样、时效性强和传播途径广泛等特点,与扬州清曲深厚的艺术底蕴形成鲜明对比。这种对比,使学生在欣赏传统艺术的同时,也能够感受到现代音乐的魅力。

对于一线教师而言,这一过程中的关键角色在于如何引导学生进行初步认知扬州清曲,并充分利用校园资源进行有效推广。通过课间音乐播放扬州清曲经典唱段、成立清曲社团并邀请专业演员进行指导等方式,扬州清曲得到了更广泛地推广,学生们也得以更加深入地了解这一传统艺术形式。

然而,教学过程中也存在一些值得反思的地方。如何在保留和推广扬州清曲原有精华的同时,不断探索新的呈现方式和传播途径,以适应现代社会的审美需求,是一项需要深入思考的问题。通过用扬州清曲的演唱方式教唱流行歌曲,虽然可以让学生在熟悉的旋律中感受传统艺术的魅力,但如何平衡传统与现代的元素,使学生在欣赏传统艺术的同时也能感受到其与现代音乐的联系,这仍然需要进一步探索。

展望未来,对于扬州清曲等传统曲艺在校园中的传承与发展,我们充满期待。通过继续深化《曲坛清韵》这一大单元教学的内容与形式,加强与其他文化机构和社区的合作与交流,我们期望为更多学生提供接触和了解传统曲艺的机会。同时,随着一线教师不断提升自己的专业素养和钻研精神,扬州清曲这一非遗文化将在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

总之,《声声慢》与《曲坛清韵》的教学实践不仅是一次成功的尝试,更是对传统与现代融合教学的一次深度探索。通过持续反思与创新,我们相信传统曲艺在现代教育中将焕发出新的活力

参考文献:

[1]刘新宇,周心妍,贾立国.扬州清曲“融合式创新”构想[J].文化创新比较研究,2022,(07):18-22.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京师范大学出版社,2022:112.

[3]邵萍.扬州清曲与扬剧的比较研究[J].当代音乐,2021,(05):10-12.

[4]周心妍,刘新宇,贾立国.新时代地方曲艺文化发展路径研究—以扬州清曲为例[J].文化创新比较研究,2022,(08).