试析黄阁麒麟舞的传承路径与现代性发展论文

2025-01-10 15:43:58 来源: 作者:liziwei

摘要:麒麟瑞兽在中国文化中是镇邪迎瑞、祈福迎安的美好象征。麒麟舞是一种以图腾麒麟为象、以纳福献瑞为义的民俗舞蹈。随着历史的发展,麒麟舞随客家人迁徙南下至广东、云南、海南等地。文章聚焦于广东一带的黄阁麒麟舞,梳理了1999年麒麟舞复兴以来的传承路径,并试图探讨黄阁麒麟舞的现代性发展。

麒麟瑞兽在中国文化中是镇邪迎瑞、祈福迎安的美好象征。麒麟舞是一种以图腾麒麟为象、以纳福献瑞为义的民俗舞蹈。随着历史的发展,麒麟舞随客家人迁徙南下至广东、云南、海南等地。文章聚焦于广东一带的黄阁麒麟舞,梳理了1999年麒麟舞复兴以来的传承路径,并试图探讨黄阁麒麟舞的现代性发展。

一、黄阁麒麟舞的基本概况

(一)黄阁麒麟舞的起源与现状

广州市南沙区黄阁镇的麒麟舞起源于明末清初时期,历经当地生态环境与民俗习惯的韬养,形成了具有黄阁镇特色的广府麒麟舞。然而,在过去的百余年中,由于传承形式单一、传统套路繁杂、战乱频繁等多方原因,黄阁麒麟舞面临失传的危机。幸于1999年李滚元先生的传习与复兴,黄阁麒麟舞得以传承。此后继麦锡南、张梓康两代传承人后,黄阁麒麟舞现由麦晓峰继续接任。

在麦晓峰的带领下,黄阁麒麟舞突破了“传男不传女”的限制,一群年龄大约四五十岁的广场舞爱好者由此组成了一支女子麒麟队。这支麒麟队经过三个月不间断的训练,在广东省第四届运动会上获得了一等奖,展现了女子的巾帼之气。

(二)黄阁麒麟舞的表演形式与艺术特点

黄阁麒麟的造型以古代传说为模——集龙头、鹿角、狮身、牛尾、羊蹄的仁兽形象于一体。在进行表演时,两人共舞一架,一人执首,一人掌尾,相互配合,在神与形上追求合二为一。黄阁麒麟舞有着与众不同的艺术特点,具体如下。

第一,武舞相融、以和为贵的精神文化。黄阁麒麟舞以南方武林“五大名拳”之一的莫家拳为武术基础,将莫家拳“拳行如虎势,脚踢似龙威。身灵步活力,长短劲俱齐”的特点与舞蹈相融合。所谓“学武必养德”,黄阁麒麟舞秉持着“学艺先学做人”的优良价值观,将莫家拳“以和为贵”的文化精神注入对学徒弟子的德行培养中。

第二,“双数为吉,吉寓之‘青’”的美好愿景。麒麟现身象征吉兆,最初,在黄阁镇出场的麒麟数目只有一到两架,称为舞麒麟。大约在2000年,为迎合当下表演场域及艺术化发展趋势,麒麟数目开始增多,六架八架为常见形式,为避免谐音晦意,四架麒麟较少出现。同时,“舞麒麟”这一称谓也变为气势宏大的“麒麟舞”。麒麟成双数出场被视为吉利之意,也顺应了好事成双、红运连绵的美好愿景。麒麟舞在主题上充满了吉祥的寓意,黄阁麒麟舞围绕“采青”而展开,不同于醒狮中的采青,麒麟舞中的“青”主要选用黄皮树叶和生菜,“青”的种类也会根据主家门事、节庆场合而变化。黄皮树叶在广东一带被认为具有祈福驱邪的作用,而生菜谐音寓意“生财”,代表了百姓对于蒸蒸日上、美好生活的向往和期许。

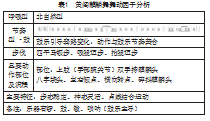

第三,八字回环、铿锵顿挫的动作特点。通过对黄阁麒麟舞进行舞动因子的分析(见表1),我们能够发现以手部动作为主的上肢是黄阁麒麟舞表演中的显要动作部位。八字回环指执首者手部以八字立面横向绕动麒麟头为基础韵律,依照“8”字循环路径进行绕头动作,速度越快越能够体现出麒麟的英姿。此外,在垂直面上双手持麒麟头高举进行左右倾点、横向转点也是重要的执首动作,它强调的是方向连续转换之间略有停顿的点状运动。下肢步伐以莫家拳的马步形态和拟兽的抬迈形态为元素,在运动过程中,马步形态的“四平马”是步伐基础,重心居低,以体现麒麟的气势和张力。在此基础上,脚下佐以顿步来增强麒麟的动态呼吸。吸腿迈步、抬腿迈步中的“吸”“抬”是彰显麒麟神态的关键。总而言之,绕头(八字绕头)、摆头、四平马步、吸抬迈步是黄阁麒麟舞中的重要舞法,既能表现出麒麟的憨厚和活泼,又能够表现出粗犷和威严。

(三)黄阁麒麟舞的传统套路与表演风格

黄阁麒麟舞的传统套路共分为“畀礼、出洞、发威、摇尾、踏尾、寻青、踢青、探青、食青、醉青、吐青、打瞌睡、睡觉、洗身、游花园、打沙、献瑞——吐玉书、谢礼回洞”十八招式。黄阁麒麟舞的艺术表演风格可提炼为起止有礼、动静有神、逗趣有戏三大特点。

第一,崇文之礼,起止有义。这一套路起于畀礼、止于谢礼,尽显麒麟舞的精神文化与传统礼节。麒麟舞尊崇“文左武右”的传统礼节,行拱手礼(畀礼)时左掌搭右拳,体现了崇文友善、和爱仁义的思想。“谢礼回洞”是第十八项套路,在舞动时,麒麟头由上向后下点头,行结束之礼,后乘兴归洞,拟人化地为鞠躬礼节赋予了艺术神采。

第二,神态之韵,动静有神。在舞动时,麒麟的喜、怒、哀、乐、惊、疑、醉、睡等神态的表现是麒麟舞的精髓所在。黄阁麒麟舞展现出了麒麟威严的神容和“出洞、发威”的高昂气势,又巧妙地融入了它“打盹睡觉”的静谧,时而侧卧、时而翻身,静动结合,这些生动的姿态形象地展示了麒麟的性格特质与精神气质。

第三,情节之趣,逗趣有戏。黄阁麒麟舞传统套路表演的情节丰富,“咬尾”“踏尾”体现出麒麟乖张萌动的动物习性,“食青”“醉青”“吐青”“洗身”等一系列套路的演绎都体现出较强的情节逻辑,处处彰显着“戏”味十足的特色。

二、黄阁麒麟舞的传承路径

(一)多重场所的传承与传播探索

黄阁麒麟舞以传承基地为中心进行纵向传承,辅以文化馆公益教学、“非遗进校园”等多种路径的横向传播。这两条道路将麒麟舞的“传承链”延伸至青壮年、少年、幼年三个群体范围,让传承者以亲身体验的方式接触、延续黄阁镇的传统文化。

在基地传承中,主力为青壮年群体。他们从学习鼓乐开始,进而学习舞狮、舞麒麟,每个队员都被麒麟精神所吸引。然而,除传承人外,其他学徒大多只是麒麟舞爱好者。面对舞麒麟者需具备扎实武术功底的这一传统要求,当代青年在兼顾学业和工作的现实情况下,还要花费至少一年时间进行基本功的锤炼。武术基础的弱化,不仅会导致表演者基本功的缺失,还会影响他们对南派武术的切身体会。

在校园传播中,黄阁麒麟舞作为黄阁镇具有文化认同属性和社会影响力的传统舞蹈,得到了麦晓峰老师的积极推广。他在三所中小学以社团形式开展教学活动,确保每所学校都有一支可随时进行表演的麒麟队伍。其中,广州南沙区麒麟中学更是将黄阁麒麟舞作为校本课程,深入挖掘其自强不息、拼搏进取的精神价值,并与传承人紧密合作,以教材形式进行了文本化整理。

(二)积极发展的当代转化

在创新性转化、创造性发展的号召下,黄阁麒麟舞也进行了多种艺术跨界的尝试。自一代传承人李滚元老师带队参赛以来,2000年,黄阁麒麟舞在“全国广场民间歌舞大赛”中一举荣获山花奖、桂花奖和优胜奖三项大奖。近年来,黄阁麒麟舞还培养了新一代青年群体,他们积极参与了2023年海珠区首届“海珠杯雄狮少年”青少年舞狮舞龙表演赛、2023东莞市青少年龙狮麒麟大赛等。目前,除专业赛事外,黄阁麒麟舞还在商庆活动展演、主题舞台剧创作、街舞融合创作、原创音乐制作、周边文创设计、非遗节目录制、自媒体运营等多种形式上进行了探索。其中,麦晓峰将黄阁麒麟舞与舞蹈相结合创作了多部麒麟作品,如《传统麒麟舞》《醒狮护麒麟》《嘻哈麒麟舞》等。这些作品以传统麒麟舞的“十八式”为基础动作,配以舞狮、舞龙以及麒麟舞所用粤剧的“八音锣鼓”鼓乐,实现了多种元素的融合,展现了黄阁当地舞麒麟、舞狮的风采。

笔者与传承人麦晓峰老师合作编创了一套黄阁麒麟操,这是黄阁麒麟舞传播路径的又一次创新探索。在编创过程中,笔者秉持尊重、传承、保留麒麟舞文化内涵的原则,以舞蹈视角结合麒麟元素,力求在动作与结构上体现舞蹈的艺术规律与麒麟舞的传统原则,达到体育健身、文化传承的目标。编创的结构为“莫家拳引路+麒麟元素展示+徒手动作演示+道具完整表演”。该麒麟操以莫家拳作为起始部分,意在尊重武术引路的传统,接着以直观的形式呈现麒麟形象,激发学习者的学习兴趣,然后,通过徒手动作演示,结合莫家拳和徒手麒麟套路,让学习者进一步领悟动作招式,并调节气息,为完整表演做准备,最后,手持麒麟头,凝神聚气,完成整场表演。

三、黄阁麒麟舞的守正发展

(一)表演套路的时易化

黄阁麒麟舞常在节日、村会等喜日进行表演。但如今村落集会减少,传统“十八式”的表演空间也相应缩小,表演时长从开始的二十五分钟压缩为三分钟。与此同时,不断丰富的新型表演空间催生出了“黄阁麒麟舞展示套路”。麦晓峰老师说:“在这套展示套路中,那些表演性质不强的、观赏性质较弱的动作都被去掉了。”由此可见,展演场域的不断再造与生产,也相应催生了与各式舞台适配的表演内容,而可观性趋升的另一端则是文化内涵的弥散与易变。

(二)传承群体的延展化

传承是黄阁麒麟舞内部学徒以及传承人之间的纵向传习过程,他们对其文化背景、表演形式、传统习惯等一系列活动的传承负有明确的责任。然而,当前传承群体的范围正在从国家公认的非遗传承人向更广泛的“传承人”扩展,呈现出传承群体延展化的趋势。在这些纵向的传承活动中,穿插着众多广义“传承人”的横向传播与助力。就黄阁麒麟舞而言,除了非遗传承名录内的传承人,实际上参与到整个传承链条中的人群日益增多。

以黄阁麒麟舞传统套路“十八式”的形成来看,过去师傅们传授、学习时只注重动作教学,如“踏尾”“采青”等,并未形成文字总结。而外来专家通过观看表演,将其总结提炼并形成文字记录。纵向传承人精于表演及传承活动,而文字的成型与梳理则是和广义“传承人”共同参与完成的。从专家观看表演开始,到语言交流确定、提炼表述,直至这个广义传承活动在整个文本成型落地之时形成闭环,这中间都有着横向与纵向交错穿插的传承活动,而“传承人”群体也在延展化的路程上更进一步。

(三)文化精神的时代化

传统的传承并非密封式保存,而是需要汲取当代养分适时进行改造,以使其适应于当代社会。黄阁麒麟舞在坚守文化根基的基础上兼收并蓄,通过编排黄阁麒麟舞展示套路、成立女子麒麟队、吸纳有兴趣者进行传承、积极探索多种创意转化路径等方式,体现了以传承为主旋律、以人民群众为核心、积极融入时代浪潮的态度。

随着时代对非物质文化遗产传承形式的不断鞭策,黄阁麒麟舞对外传播的能力逐步提升,其关注多元化的文化表达与跨文化交流的发展态度也让中华优秀传统舞蹈更加符合现代人的审美和文化需求,同时也使其更具时代性与艺术美感。

传统在某种意义上可视为一种历时概念,在过去的某个时间段中,传统也具有特定时空内的当代性质。今天的黄阁麒麟舞作为传统舞蹈中的“非遗”项目,逐渐由师徒传承走向社会化传承,在努力谋求当代文化接轨的传播形式背后显露出黄阁麒麟舞对待传承的开放包容心态。笔者通过黄阁麒麟操的合作编创形式也间接成为广义的传承群体,诚然,

在当下各类非物质文化遗产活跃发展的良好态势下,广义“传承人”仍应以尊重传统为前提,虚心请教,协同发展。