巴渠民歌腔词节奏关系探析论文

2024-12-25 10:41:40 来源: 作者:liziwei

摘要:节奏是乐曲的骨干和基本因素,在巴渠民歌的腔词结合中,节奏是重要的研究问题之一,民歌音乐和语言的节奏构成因素主要表现在唱腔和唱词之间,唱词和唱腔有着轻重缓急与强弱响度的关系,并且唱词顿逗与唱腔乐逗之间也存在着内在的联系,腔词节奏关系如果把握不好、处理不当,会直接影响观众对作品内涵和情感表达的理解,本文以巴渠民歌的唱腔与唱词在节奏上的关系结合为研究对象,探析腔词在节奏轻重和节奏段落关系的相顺,总结腔词节奏在巴渠民歌中对于创腔者的一些启发,为传统音乐的发展做一点微薄的贡献。

摘要:节奏是乐曲的骨干和基本因素,在巴渠民歌的腔词结合中,节奏是重要的研究问题之一,民歌音乐和语言的节奏构成因素主要表现在唱腔和唱词之间,唱词和唱腔有着轻重缓急与强弱响度的关系,并且唱词顿逗与唱腔乐逗之间也存在着内在的联系,腔词节奏关系如果把握不好、处理不当,会直接影响观众对作品内涵和情感表达的理解,本文以巴渠民歌的唱腔与唱词在节奏上的关系结合为研究对象,探析腔词在节奏轻重和节奏段落关系的相顺,总结腔词节奏在巴渠民歌中对于创腔者的一些启发,为传统音乐的发展做一点微薄的贡献。

关键词:巴渠民歌;腔词;节奏

巴渠民歌由于艺术形式较为多样,所以节奏形式极其丰富和变化无穷,节奏不但要遵循语言表达的顿逗要求,又不能拘泥于此,正如于会泳所著的《腔词关系研究》中所说的那样:“在不妨害(听者)听懂唱词的前提下,应该尽量给唱腔以较大的自由活动余地。”①巴渠民歌中的抒情山歌,其音调高亢、旋律起伏较大、节拍相对自由,劳动号子的音乐节奏则根据特性的劳动类型而定,总是基于基本节奏型不断反复贯穿全曲。在巴渠民歌中,节奏表达的轻重缓急、抑扬顿挫体现着音乐的内容和情感,本篇文章的节奏关系是基于于会泳先生《腔词关系研究》中第三、第四章,即唱腔节奏的强弱位置变化与唱词的轻重变化,以及唱腔句式内节奏段落与唱词句式节奏段落的关系,总结巴渠民歌的腔词节奏关系,希望为创腔者在创作和演唱中起到一定的促进作用,为巴渠民歌的传承和发展尽一点微薄之力。

一、巴渠民歌腔词节奏轻重关系

节奏轻重关系主要是由习惯轻重音、特意轻重音和节拍轻重音三个方面组成,习惯轻重音在腔词关系的原则上是尽量要做到相顺,就是唱词的习惯重音、轻音与唱腔旋律位置的强、弱要相吻合,不然容易造成听者听错或听不懂唱词的局面;特意轻重音包括了感情重音、轻音和逻辑重音、轻音,特意轻重音是基于特定的语意、说话意图、情感而形成的轻重变化,特意轻重音在腔词结合关系上能不能做到相顺是作品能否有更强烈的感染力和表现力的关键;节拍轻重音不在本篇文章的论述范围之内,因为中国民歌并不是像西方音乐那样强调“均分时位感”和“强弱有序”,在传音乐中,大量的散板和自由节拍就是证明,如果对巴渠民歌的乐谱稍加分析就会发现,节拍是极其多变的,“当习惯轻重音和特意轻重音的位置与所谓节拍轻重音有矛盾时,如仍执意应顺“节拍重音”,则“别扭”和“生硬”的效果就在所难免了。”②在腔词关系中应该尽量摆脱节拍轻重音的制约,故此,节拍轻重音不做论述。

(一)习惯轻重音与唱腔节奏的关系

习惯轻重音主要是指唱词语气所发生的轻重变化,包括了习惯重音和习惯轻音两方面。习惯轻重音都是用来表示唱腔语音的一种变化,这种变化是地方语言习惯长期形成的,因不同地域的方言用语习惯会带来相同唱词上语音的差异性,因此,把握住研究对象的语言习惯是保证腔词关系相顺局面的保障,针对上述,下面列举巴渠民歌中的代表曲目来分析习惯轻重音与唱腔节奏的关系。

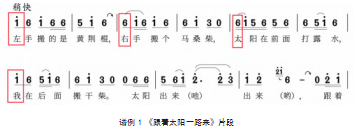

这首《跟着太阳一路来》中,“左”“右”“太”“我”在方言中均属于习惯重音,在旋律中几个唱词也相应落在了节奏强位,“的是”“个”“面”在方言中均属习惯轻音,在旋律中,这几个唱词也相应落在了节奏弱位,因此,此曲听起来朗朗上口,非常符合巴渠人民的语言习惯和对民歌的审美。

在巴渠方言中,名词的习惯重音通常是落在首字,比如左手、右手、太阳、包谷、正月、锣鼓等,后字为习惯轻音,动词的习惯重音通常是落在后字,比如:拿来、搬个、走路、绣花、开花等,首字为习惯轻音。习惯轻重音在民歌中具有十分浓郁的地域色彩,同时具有一定的辨义作用,是听者听懂唱词和好不好听最基本的体现,充分了解其语言习惯,才能对歌曲的理解和创腔实践做出正确的判断。

(二)特意轻重音与唱腔节奏的关系

特意轻重音分为逻辑轻重音、感情轻重音两类,““特意轻重音”强调的是一种主观性和针对性表达词意的方式,而不单单是一种习惯的口头表述。”③它关系到唱腔对于唱词的情感逻辑和表达是否准确和深刻的问题,特意轻重音比习惯轻重音更高一个层次,是多余作品不仅满足于听懂,而且能让听者达到强烈的共情效果,提升歌曲感染力和表现力的关键因素。下面分别从逻辑轻重音、感情轻重音两个方面与唱词节奏关系进行阐述。

1、逻辑重音

“逻辑重音”即具有一定的逻辑性,是坐落在唱词语句内所要特别突出和加以强调的位置,“它的功能是突出语句中所要特加显示之处,以使语句含义主次分明。同样的一句话由于逻辑重音所在的位置不同,虽然基本意义没有改变,但在意味上却有显著的差异。”④如“清早起来去放牛”这句唱词,“清早”“牛”字是该句的关键词,符合语法的逻辑性,就要把“清早”“牛”字在一定的音高位置和节奏上,凸显其语句的层次,才能确保音乐表达的准确性。

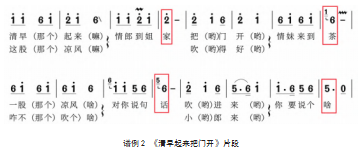

这是一首来自巴中南江的情歌对唱,在这首《清早起来把门开》中,“家、茶、话、啥”都被特别突出并加以强调,将这四字作为逻辑重音,对歌曲起到了层次划分的作用,使唱词含义也更加明确,凸显了情郎和情姐之间暧昧的对话内容,进一步表达了情歌的内涵,将对答式的语境和情境通过每句最后一字的拉长,使歌曲听起来结构规整,旋律流畅。

2、感情重音

感情重音主要是表演者表达情绪情感的需要,它不像逻辑重音那样具有一定的逻辑性,而是一种情感的宣泄,例如表现高兴、激动、愤怒、仇恨、忧愁等情绪变化,具有很大的任意性和不固定性,同一个语句中,创腔者带着不同的情感用唱腔表达唱词,带来的效果也会有所不同,就像同一句话:“对门唱歌是何人”,把感情重音放在“唱歌”或“何人”,语意和情感会发生变化,说话者用不同的情绪说出来,给人的感觉是完全不同的。

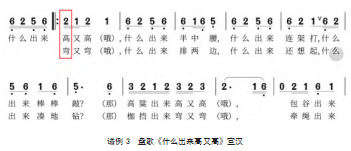

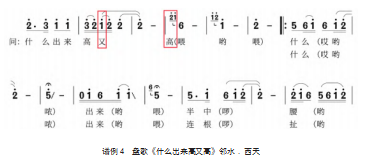

这是一首来自宣汉的盘歌,重音在“高又高”的前一字上,再看另一首。

这首来自邻水的盘歌,与谱例3中的盘歌唱词相同,很显然邻水的盘歌重音放在了“高又高”的后两个字,创作者在此处强调了后两个字,使歌曲的情感发生了改变,两部作品的重音完全不同,从谱例上我们可以清楚地感受到,邻水的盘歌更具有感染力,歌唱性更强,表现力也更为丰富了。这也正面说明了,同样的唱词,感情重音不同,作品的思想情感是截然不同的,感情重音会使歌曲的情感得以升华,我们在创腔实践中要善于把握习惯重音、逻辑重音和感情重音的特点,让作品好懂、好听,且富有强烈的艺术感染力。

二、巴渠民歌腔词节奏段落结合关系

研究民歌的唱腔、唱词的结合,除了要注意正确处理节奏的轻重变化中的各类轻重音以外,还要注重唱腔、唱词在节奏段落中的结合关系。腔词的“节奏段落”就是指唱腔的乐逗、乐型对应唱词的词逗、词拍之间结合而成的歌曲段落。在处理唱腔与唱词的节奏段落关系时,总结于会泳先生给出的方法:用单式或复式的全跨,另外加用“无词乐汇”。这里就牵涉到唱腔节奏段落的“破句”问题,在巴渠民歌中有不少这样的现象,这些问题直接影响了歌曲的表达,所以要注意尽量避免“拆散”“拆破”和“拆跨”等现象,力争腔词关系上的全跨。接下来结合巴渠民歌的传统曲目来分析“破句”现象的出现及相应的解决方法。

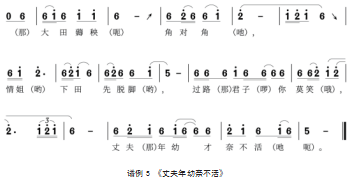

这首万源民歌讲的是过去有钱人家的孩子,未成年便娶了媳妇儿,原本薅秧是男人干的活,但是无奈丈夫太小,只能作为媳妇儿“情姐”脱了鞋子,挽起裤子,下田薅秧,让路过的人别笑话,体现了封建社会的妇女在家庭当中地位低下和扭曲的婚姻现实。

大田│薅秧│角对角,情姐│下田│先脱脚,

过路│君君│你莫笑,丈夫│年幼│奈不活。

“奈不活”是方言,即能力差,做不了的意思。歌词为七言:二、二、三型,每句有三逗,唱词中词拍、词逗运用合理,没有破句的现象,给人好懂、好听之感,在创腔实践中,应采取这种腔词相顺的局面,接下来再拿一个有“破句”现象的歌曲来举例,并提出解决方案。

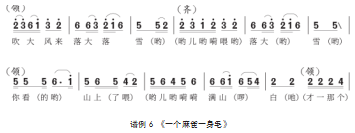

这是一首开江民歌,歌词中吹大风来落大雪的“落大雪”,你看山上满山白的“满山白”,末尾三个字无论从语法还是词义的角度上来讲,都应是连在一起,即为一个词逗,但在此曲中却是落大(落)雪,满山(啰)白,把衬词夹在中间,词逗被拆破,让听者有点不明其意,且就算是听懂了,也感觉到不动听。此曲可以把句尾的“雪”和“白”字往前移动一拍,把衬词移到后面,这样使每一句唱词连贯,既让歌曲听起来流畅、和谐、好懂、好听,也不会让人唱起来感觉到别扭,使腔词完美结合。

三、巴渠民歌腔词节奏关系对创腔的启发

(一)对于词曲创作的启发

随着传统音乐的不断发展,与巴渠民歌相关的研究及创作也越来越多,但以往对于巴渠民歌的研究更多的是依照西方作曲技法和西方曲式结构的那套理论体系,对于节拍轻重和调式色彩的意义是非常看重的,以至于创作出很多打着地方性音乐旗号的作品听起来别扭和生硬,甚至其中还有点“洋腔洋调”的情况,缺乏浓郁的地方风味儿,巴渠民歌之所以深入人心,是因为真真切切地反映着巴渠人民的生活,音乐中流淌着巴渠水、巴渠山、巴渠人、巴渠魂,如果想要创作出原汁原味的巴渠民歌,我们就要根据巴渠人民的语言节奏、生活节奏、劳动节奏去找寻其中的规律,把握好唱词节奏中的习惯轻重音、特意轻重音、节拍轻重音之于唱腔节奏强弱位置的相互制约关系,以及唱词和唱腔句式内的节奏段落结合关系,创作中尽量做到腔词节奏彼此的相顺,避免相背。

(二)对于演唱者的启发

巴渠民歌的存在形式离不开“演唱”这种对腔词结合的直接呈现方式,一首优秀的作品最终是通过演唱来得以展现,那么歌唱者如何表现作品是非常重要的,笔者认为:必须遵循巴渠民歌的腔词节奏结合规律才能更好地演绎作品,巴渠民歌中有各类型的山歌、劳动号子、小调、风俗歌、革命历史歌曲等,这些歌曲在腔词结合中体现出来的一般规律需要歌唱者通过大量的对于当地民歌的分析、实践和采风,把握巴渠人民在语言节奏上的表达,当拿到一个作品,看到乐谱立刻能充分理解乐谱,再根据自己的演唱实践进行创腔,既要保证乐谱的本身的表达,展现词曲作者的用意,又能把乐谱中表达不出来的言外之意以及不足之处,从演唱的角度作进一步优化,准确把握又超常发挥出作品的魅力,所以,优秀的演唱者必须从知识、文化层面提升对巴渠民歌的认识,才能更好的从声音上发挥巴渠之美、巴渠之韵、巴渠之魂。

结语

本文是借助于会泳先生的《腔词关系研究》的概念,通过对巴渠民歌在唱词之于唱腔上节奏的变化,着重从腔词节奏轻重、腔词节奏段落的角度进行了大量的谱例分析,巴渠民歌的唱词与唱腔在节奏关系上的结合总体上是“相顺”的特征,偶有少部分歌曲会因为衬词衬腔的变化使腔词结合不够完美,通过本文的论述,提醒创腔者在创腔实践中要尽量遵循“依字行腔”,方能“字正腔圆”。

注释:

①于会泳.腔词关系研究[M].中央音乐学院出版社,2008:13.

②沈洽.腔词关系研究解读续一[J].音乐艺术,2008,(03).

③陈肖蕾.皖中庐剧腔词关系研究[D].安徽师范大学,2016.

④于会泳.腔词关系研究[M].中央音乐学院出版社,2008:121.