顾恺之《洛神赋图》中的“虚灵”之美探讨论文

2024-12-06 14:14:04 来源: 作者:liziwei

摘要:中国传统文人画的创作以意境塑造为主,而“虚灵”是常见的意境类型之一,旨在营造一种朦胧、缥缈的氛围,使观者能够沉浸在意境中。如果能在现代绘画中融入“虚灵”之美,将有效提升其美学价值。鉴于此,本文将以东晋著名画家顾恺之的《洛神赋图》为例,分析该画中“虚灵”之美的组成结构,探讨“虚灵”之美的表现形式,并以虚无缥缈的意境、虚实结合的画面、虚灵梦幻的人物、超越世俗的语言为切入点,尝试探讨该画对当代美术创作的启示,希望能够为相关研究提供一定的参考。

中国传统文人画的创作以意境塑造为主,而“虚灵”是常见的意境类型之一,旨在营造一种朦胧、缥缈的氛围,使观者能够沉浸在意境中。如果能在现代绘画中融入“虚灵”之美,将有效提升其美学价值。鉴于此,本文将以东晋著名画家顾恺之的《洛神赋图》为例,分析该画中“虚灵”之美的组成结构,探讨“虚灵”之美的表现形式,并以虚无缥缈的意境、虚实结合的画面、虚灵梦幻的人物、超越世俗的语言为切入点,尝试探讨该画对当代美术创作的启示,希望能够为相关研究提供一定的参考。

顾恺之(348—409),字长康,是东晋时期著名的画家、艺术理论家。《洛神赋图》是其代表作品之一。该画以曹植的《洛神赋》为蓝本创作而成,构思极为精湛、巧妙,画面主次有致、层次分明,人物栩栩如生,动作自然舒展,具有极高的艺术审美价值,是我国传统绘画史上的一颗璀璨明珠。由于该画主要展现人与神之间的爱情,顾恺之并未注重写实,而是通过构图、人物塑造等方式,为观者展现了一种“虚灵”之美,因此深受历代观者的青睐。在强调文化传承、树立文化自信的今天,对《洛神赋图》的“虚灵”之美进行研究,可以为我国艺术创作者、爱好者提供启示,从而使其创作出更多具有中国精神和中国韵味的艺术作品。

一、顾恺之《洛神赋图》中的“虚灵”之美的组成结构

(一)服饰

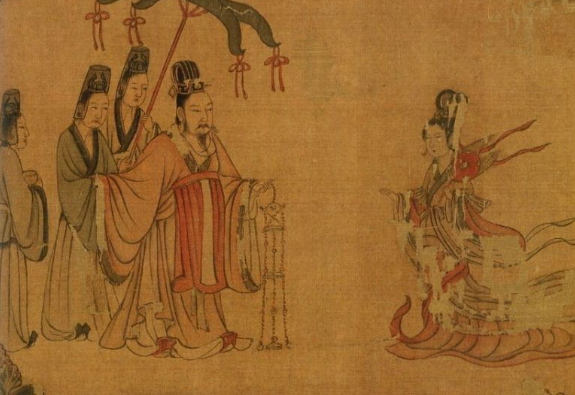

纵观全图,所有人物均着晋代衣冠,其特征为舒适自然、飘逸优雅,且衣袖宽博。在图中,曹植与侍卫皆身穿长衫,领口偏直,长袍肥大宽松,内裹素色单衣,并配以较宽的腰带。虽然衣着风格相似,但顾恺之通过细节,巧妙地体现了他们身份的不同。例如,在塑造曹植的冠饰时,顾恺之运用了粗且密集的线条,呈现出一种华丽、厚实的观感,使观者一眼便能识别出其尊贵身份。而侍卫则均带“漆纱笼冠”。顾恺之在处理这部分时,采用了轻笔线条相互交错的手法,给人一种飘逸婉转的感觉,展现了他们独特的“名仕风范”。

(二)面容

图中,洛神与其仕女均为长圆脸,她们体态清瘦,体现了魏晋时期“以瘦为美”的审美倾向。顾恺之在绘制面部线条时用笔极为简洁、干净,面部多为3/4侧面,给观者一种冷艳、高贵的视觉观感。洛神与其仕女的眉毛用单线绘制,眼睛用双线刻画,形状细长,极富神韵,是东方古典美的集中体现。

除洛神外,皇帝、曹植、侍卫的面容也各具特点。曹植留长须,面庞肥胖,肤色白皙,神情恍惚,双眼呈现出兴奋、好奇之色,展现了曹植作为文人对“美”的追求。而周围侍卫则表现出了紧张、肃穆的神色,似乎对洛神有所提防,害怕其对曹植不利。

(三)线条

线条是中国传统画作的核心。在《洛神赋图》中,顾恺之对线条的运用达到了炉火纯青的水准,具有极为独特、浓烈的个人风格。具体而言,顾恺之运用线条的交叉重叠,塑造出了一种灵动飘逸的律动感,使整幅画作十分富有韵律。人物线条飞扬飘动、遒劲连绵;而飘带、裙摆处的线条则挥洒自如、飘逸灵动,与人物线条相辅相成,互相衬托,为观者带来了生动活泼、栩栩如生的艺术观感。而在塑造龙、鱼、骏马、云车等虚幻元素时,顾恺之使用的线条则富有飘逸的运动感。线条间的曲直、顿挫、轻重变化与笔墨间的融会贯通,赋予了画面韵律感与节奏感,使其韵味十足、气脉相通,营造出了一种浓郁的“虚灵”之美,为观者带来了强烈的审美体验。

(四)构图

顾恺之极善构图,在《洛神赋图》中,各类元素堆叠、融合,和谐统一,带给观者一种“虚灵”之美。在本节中,笔者将以时空、人物、景物为切入点,对画面的构成关系进行分析。就时空布局而言,《洛神赋图》疏密相宜,极富特色。纵观全画,画面大致可分为三个部分。第一部分描绘曹植在众侍从的簇拥下由京城返回封地,经过洛水之滨时的遭遇;第二部分描绘了曹植与洛神不得不含泪离别时的情景;第三部分描绘了曹植看到洛神忽不知去处的失落,表现了他对洛神的爱慕之情。这三部分的时间和空间各有不同,如若构图处理不当,则极易带给观者杂乱无章的感觉。因此在构图时,顾恺之匠心独具地利用背景中的花鸟异兽、云朵、山石和树木,将不同时空中的故事分割开来,避免观者混淆。与此同时,曹植与洛神的形象贯穿整幅画卷,又将不同的时间和空间连接了起来。因此,三个不同的时空既相互统一,又相互独立,从而展现出一种浓郁的“虚灵”之美。

就人物而言,《洛神赋图》的构图展现了中国传统文人画写意的理念——不注重比例关系与透视,而注重人物与背景的和谐统一。纵观全画,顾恺之严格秉持“人大于山、水不容泛”的原则,将山、水、树木作为陪衬,以衬托人物的神态与造型,这样不仅可以使观者将注意力集中在人物上,而且还增强了“虚灵”的氛围。

就景物而言,在全画中,景观虽然仅作为人物的陪衬,但顾恺之对其的处理依旧别具匠心。观其近景,山石、树木疏密相宜、造型多变;观其中景,设色、线条简洁统一,衬托人物却不喧宾夺主;观其远景,刻画简单,色彩渲染之下,寥寥几笔便营造出诗情画意的氛围。

二、顾恺之《洛神赋图》中的“虚灵”之美的表现

(一)自由的想象空间

与重写实的西洋绘画不同,中国传统文化更注重想象和意境。作为中国传统绘画的传世之作,《洛神赋图》不拘泥于现实的束缚,而是展开天马行空的想象,极力塑造一种言有尽而意无穷的“虚灵”之美。例如,洛神与曹植告别的画面极富想象力,六条龙驾驶着云车,洛神坐在云车上向远方驶去,鲸航从水底涌起,围绕在车的左右。六龙、文鱼及鲸的描绘细致入微,生动奔放,线条流畅而富有韵律。在洛神离去的过程中,她与曹植遥遥相望,眼中满是不舍与凄凉。这一富有想象力的别离场面,深刻展现了曹植与洛神无奈分别的苦痛,使画面中无法相守的悲伤气氛更加浓烈,故事因此达到了最高潮,令观者潸然泪下。

(二)浪漫的时空表达

《洛神赋》原文描绘了曹植与洛神似梦非梦般邂逅、思慕爱恋的情意缠绵,最终却以人神道殊、伤感追忆为终。为展现这段人神之恋,也为展现如梦似幻般的“虚灵”之美,顾恺之在三个不同的时空中,均采用了浪漫主义的艺术创作手法进行表达,使观者能够沉浸于故事情境中,并与故事中的曹植和洛神产生情感上的共鸣。

在第一部分中,首先映入眼帘的是闲散的驭手,随后是两匹正在休息的马,这些元素为观者传递了如下信息:故事开始于旅途中的一段短暂休憩。河边处翠柳摇曳,微风轻拂,为观者营造了一种悠闲的意境,使人沉浸其中,为之后的叙事做出了铺垫。随即,洛神首次出现,此刻的绘画线条似春蚕吐丝,朦胧神秘,洛神的裙裾随风舞动,长袖翻飞,她风姿绰约、含情脉脉,衣带飘逸,动态从容,凌波而来。在柳岸边,曹植的身体微微前倾,伸出双手将众随从拦住,以免侍从惊扰到洛神。顾恺之巧妙地通过这一瞬间的下意识动作,形象而生动地描绘出了曹植见到洛神后的惊喜。曹植解玉佩相赠以表达对洛神的深切爱慕,洛神则指潜渊为期,曹植又怕受骗,心情矛盾,于是便敛容定神,守之以礼,二人情意缠绵。这样热闹的景象,也为二人后来的爱情悲剧埋下了伏笔。

在第二部分中,顾恺之运用温婉细腻的笔触,细致入微地描绘了曹植与洛神分别的场景,这也是整部作品的高潮部分。他通过对洛神离开时盛大景象的刻画,营造出了一种激动人心、情意绵绵的气氛,有助于引起观者的共鸣。

第三部分则描述了曹植启程寻找洛神的情景。虽然他尝试用轻舟逆流而上追寻洛神的身影,但终因人神殊途,未能找到心心念念的洛神,因而面露忧伤。

三个空间紧密连接,形成了一个完整且充满浪漫主义的叙事空间。曹植的情绪从最初的欣喜,到分别时的依依惜别,再到最后的怅然若失,层层递进,使观者能够将全部感情投入其中,深刻体验故事所蕴含的魅力。

(三)理想的审美结构

审美结构指主体内部反映客观事物的审美特性及其相互联系的心理活动结构。顾恺之在《洛神赋图》中展现出了极为理想的审美结构。例如,在描绘曹植与洛神的爱情时,顾恺之别出心裁地将小道具团扇运用到整个故事当中。在第一部分,洛神初登场时手持团扇;在第二部分,洛神在依依惜别时依旧手持团扇;在最后一部分,团扇则到了曹植的手中,这必然会引发观者无尽的遐想,进一步增添了这幅画作的艺术魅力,带给观者一种“虚灵”之感。

三、顾恺之《洛神赋图》中的“虚灵”之美对当代美术创作的启示

(一)虚无缥缈的意境

意境是艺术化的境界,它比现实更吸引人,具备理想的高度。好的艺术创作作品,能够把观者从画外引入画内,再从画内引到画外,引发人们无穷的回味。而《洛神赋图》之所以能够成为中国古典绘画的巅峰之作,是因为顾恺之以其精湛的技艺,精准地捕捉并表达了那种虚无缥缈的意境。当代美术创作者应当继承并发扬“意境塑造”这一优秀的创作传统,巧妙利用背景、线条、小道具等元素来塑造虚无缥缈的意境,为作品增添几分“虚灵”色彩。

(二)虚实结合的画面

在《洛神赋图》中,大多数画面都是虚实结合的。例如,在洛神与曹植告别的场景中,曹植与洛神的穿戴采用了写实的绘画方式,即人物穿着均符合晋朝时期的着衣风格,但也有龙车、鲸航等想象的产物。其中,“实”的部分可以引起观者的共情,使其融入叙事当中;而“虚”的部分则可以使观者感受到作者丰富的想象力,从而受到强烈的审美震撼。这正是当代美术创作者应当学习并继承的。

(三)“虚灵”梦幻的人物

在创作《洛神赋图》时,顾恺之并未严格写实,而是采用了虚实相生的手法。他通过大面积的留白烘托出梦幻、“虚灵”的氛围,从而增强了画作的艺术感染力。安徽著名画家田黎明在创作过程中,继承并发扬了这一创作手法。以其代表作品《高士传》为例,画中的高士形象具有清高、纯真、不被世俗束缚的特征,这与顾恺之的人物绘制风格大体相近。与此同时,在该作品中,田黎明同样也展现出了“虚灵”之美。他将浮躁的人物、空气、阳光放置于同一画面中,营造出空气干净、阳光温暖、虚幻朦胧的氛围,极具“虚灵”、梦幻之感,使观者能够直观地感受到中国传统人物精神在当代的表现。

(四)超越世俗的语言

在《洛神赋图》中,画家通过超越世俗的语言塑造了一种“虚灵”的意境。例如,在洛神与曹植依依惜别的场景中,他们眼中流露出的浓烈不舍之情,即便没有任何言语,也足以打动人心。在当代美术作品中,一些画家积极地从《洛神赋图》中汲取灵感,尝试运用纯真美好的艺术语言,触动观者灵魂最深处的共鸣与感动。以叶露盈的《洛神赋》为例,画作中曹植与洛神微微低头,眯缝着眼睛,不敢直视对方,而在二人中间,一条象征着吉祥、如意的红色鲤鱼跃然纸上,为画面增添了几分“虚灵”之感。通过画中人的动作、神态,观者能够感受到二人浓厚、纯真的感情,从而沉浸在故事情境中。

《洛神赋图》是中国传统绘画的代表作之一。顾恺之通过其如椽巨笔,生动地展现了一段凄美动人的人神之恋,为观者带来了“虚灵”的艺术享受。当代美术创作者在进行艺术创作的过程中,应汲取顾恺之的创作经验,同时结合当代审美观念与西方艺术技法,努力创作出一批兼具艺术性与趣味性的绘画作品,为人民群众提供丰富的精神食粮。